文/新浪财经意见领袖(微信公众号kopleader)专栏作家 罗思义

随着中国逐步接近技术前沿,基础性研究的相对重要性将越来越高,国家在研发领域发挥的作用必将上升而不是下降。在研发领域起决定作用的是大企业,只有大型科研机构才拥有高科技行业基础性研发活动所必需的财务资源。

中国科技创新得靠国家和大企业

中国科技创新得靠国家和大企业创新无疑已成为中国经济战略关键词。但遗憾的是,许多媒体对此进行讨论时不是遵循实事求是的方式,反而屡提错误的观念。从世界科技最发达的国家——美国的事例显示,大企业而非小企业,对于研发与创新才是最重要的,“即企业-政府”是科技研究的最关键因素,没有两者,小型初创企业不可能成功推动这些进步。要成功发展创新经济,中国就必须学习实事求是,而非科技发达国家的神话。

中国人均 GDP 的不断增长体现在劳动者工资的迅速增长和居民生活水平的不断提高。随着中国逐步走向繁荣,任何基于低劳动成本的战略都是越来越行不通的。因此,中国将日益依靠并综合运用下列方式:

保持经济的“开放性”——这意味着在充分利用国内劳动分工的优势的同时,还要充分利用国际劳动分工的优势,这就要求必须在国际开放性经济体系下保持自身在全球范围内的竞争地位。

高度固定资产投资——随着经济发展程度的提高,固定资产投资在经济增长中所占的比重将会增加。

成本创新——在创新基础上实现技术和管理升级,以便在劳动成本上涨的情形下保持具有国际竞争力的价格。

上述趋势是基本经济过程的体现,它们之间是相互作用和相互影响的。国际比较显示,开放性经济在储蓄和投资方面高于封闭性经济。 创新也需要一个高投资水平,以实现技术进步。例如,美国最近一次重大的技术进步和生产率增长浪潮,即 20 世纪 90 年代和 21 世纪初信息通信技术的飞速发展,就伴随着急剧增加的固定资产投资。因此,创新并非固定资产投资的替代物,创新通过固定资产投资得以实现,创新离不开固定资产投资。

同样地,创新和升级所必需的技术和管理效率的提高不是“凭空产生”的,即使在大多数情形下,中国从发达经济体引进先进技术,这些被引进的技术也不能机械模仿,需要对它们进行重新配置,使之适合中国的成本创新战略。创新本身需要投入这一事实构成“迂回”生产的另一个例证,也是因不断增强的劳动分工促成的间接投入增长的另一例证。更确切地说,正如下文分析那样,无论自行开发新技术,还是对引进的技术重新配置,都要求中国具有并迅速提高其专业化研发能力。因此,这种研发需要对其成功的决定因素有准确的了解,不被媒体上时而出现的臆想之词迷惑。

研发支出

技术发展是内生的,由劳动分工和技术发展投入所造成,这意味着技术发展可用技术发展支出加以衡量。研发成功与研发投入呈正比例相关这一结论被历史事实和当代研究成果充分证实。值得注意的是,美国在技术领域遥遥领先并不是仅仅因为美国的人均 GDP 最高,更不是某个人有“灵感”,而是研发投入的不断增加和专门性科研机构的纷纷建立。在美国技术领先的整个历史时期,其技术领先地位的保持都是以美国在世界上遥遥领先的巨额研发支出为支撑的。正如麦迪逊所言:

“美国经济体量足够大,足以培育巨型公司及其专业管理层;美国有庞大的科研预算,使其能够以英国不可能采取的方式将创新过程制度化。美国在主要大学建立了研发部门,对靠政府划拨土地建立的农业科研院校做出特别规定……从而加强了其在这方面的领导地位。美国有记录可考的研发支出从 1921 年占 GDP 的 0.2% 增长到 20 世纪 60 年代中期的将近 3%,达到当时的历史最高点。”

因此,研发成功需要相当大的财务资源和人力资源投入。那种认为基于研发的创新是因为“创造性教育”和“车库起家者”的观点只不过是臆想,更确切地说,这种观点根本就不了解这种“车库”连接着什么或坐落在什么地方。关于 2010 年的巨额研发支出,马什在其《新工业革命》中指出,全世界研发支出近 1.2 万亿美元,按实际价值计算,比 20 世纪 90 年代中期年均支出额高 25% 以上。该数字既包括企业直接投入的研发资金,也包括政府实验室和大学等机构的“纯”科研经费。 2010 年,全球至少有 700 万人从事科技工作,比 1995 年增加 40% 以上。2008 年,他们在科技刊物发表论文150万篇,相当于20年前的3倍多。从1990年到 2010年,美国专利局每年授予的专利数量增加了 143%。

中国在国际研发中的地位

为更准确表明中国目前在全球研发中的相对地位,表 1 显示了中国研发支出的增长,并将其与美国长期以来的主导地位相比较。 从表中可以看出,中国 1995 年的研发支出仅相当于其 GDP 的 0.6%,2013 年增长到 1.9%,这表明中国2013 年的研发支出在经济总量所占的比重比 1995 年增长了三倍以上。

表1

表1到 2010 年,中国有近 150 万名科技工作者,与美国的情况大致相同。

尽管如此,表 2 以可获取的最新数据表明,2013 年中国的研发支出仅相当于美国的 57%,预计到 2014 年将增长到 61%。这表明了中国在研发实力方面落后于美国的原因:中国的研发支出在其 GDP 中所占的比重为 1.9%,美国的研发支出在其 GDP 中所占的比重为 2.8%,中国在这方面比美国低将近 1 个百分点。

表2

表2还应当看到,尽管中国在研发领域做出了很大努力, 表 3 显示,就研发支出在 GDP 中所占的比重而言,中国在世界上仅居第 18 位;中国 2013 年研发支出在 GDP 中所占的比重仅为 1.9% ,而美国为 2.8%,德国为 2.8% ;与亚洲主要经济体相比,尽管中国在绝对金额上超过了它们,但从比重来看,中国依然落后。如日本在这方面的比重为 3.4%,韩国为 3.6%。这些数据表明,尽管中国做出了很大努力并且有明确的政策,但仍需经过相当长的时期才能在研发投入方面赶上发达国家。

表3

表3谁从事研发?

上文阐述了研发投入规模问题,现在介绍哪些机构从事研发。特别需要指出的是,在中国的发展问题上,应摈弃那种认为研发和创新主要或向来由小型企业和“初创企业”从事的错误观念。这是用来推销杂志或电影,或西方人用来争取小企业主选票的臆想之词,是不准确的,有可能误导中国的探讨和政策。为实现研发成功,与在任何问题上一样,必须做到“实事求是”。

首先,即使在据称奉行“小政府”理念的美国,在基础研究方面最强大的角色依然是政府。大学之类的学术研究机构承担了美国全部基础研究任务的 60%, 60% 的大学研发经费来自美国联邦政府。

其次,从历史上看,由私人提供经费的研发机构和由政府提供经费的研发机构在研发效率上并没有差别,它们之间的差别主要是经费多少的问题。艾斯在其旨在对美国信息通信技术繁盛的初始时期进行分析的经典之作《创新与城市的壮大》中发现,企业投入的研发经费和大学投入的研发经费所产生的效果是大致相同的,他说:

“无论机构规模大小,其研发功能对于创新性成果仍然是有效的。无论私人公司还是大学对研发进行的投入都会促成创新性成果的增加。”

为证明这一点:

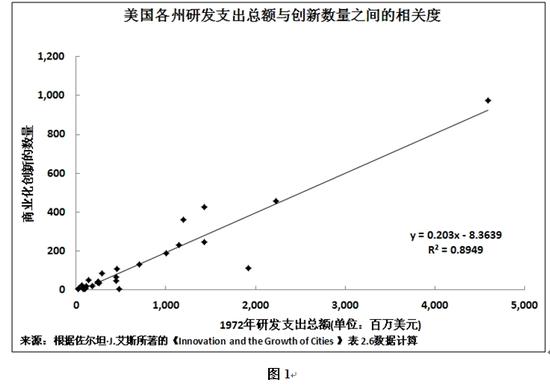

图 1 显示了美国各州全部研发经费与该州商业化创新数量之间的相关度,其相关系数为 0.89,而最高相关度的相关系数也不过是 1.0,由此可见,以上两个因素之间的相关度是非常高的,也就是说,商业化创新的数量在极大程度上取决于研发经费的高低。

图1

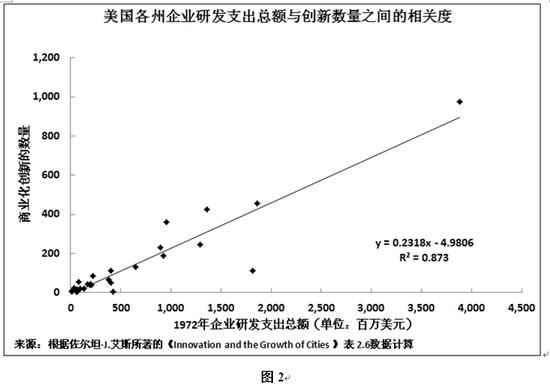

图1图 2 显示了美国各州企业研发经费总额与该州商业化创新数量之间的相关度,其相关系数为 0.87,这说明以上两个因素的相关度是很高的。

图2

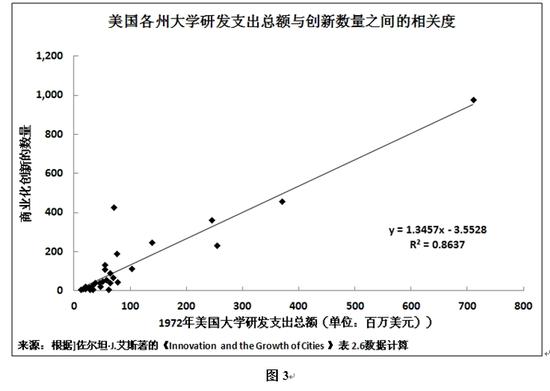

图2图 3 显示了美国各州大学研发支出总额与该州商业化创新数量之间的相关度,其相关系数为 0.86,与私人企业在这方面的表现是相同的。

图3

图3上述诸项相关度基本上是相同的,而且都非常高,这证明决定性因素是研发投入总额,至于研发活动是由政府资助大学还是由私人公司进行,那是无关紧要的。

初创企业

在研发经费的效益方面,政府资助大学与私人企业是相同的,这一事实澄清了关于小型“初创企业”的迷雾。美国硅谷的著名初创企业事实上都得益于它们与世界上最大的科研机构之一斯坦福大学有密切的关系,而斯坦福大学恰是一家政府资助大学。因此,硅谷的初创企业不同于遍布全国的普通中小型企业,而是与斯坦福大学这个庞大的科研中心有着密切的关系。正是由于这个原因,在高科技行业有明显的“集聚”效应,小型初创企业需要紧邻大型的、通常是由政府资助的知识中心。

正如艾斯所言,“有……不同于传统经济中传统生产要素的知识基本特征……知识提高了极力上集聚的重要性。”像斯坦福大学—硅谷结合体那样的围绕大型政府资助大学形成的小型初创企业中心在世界上其他地区也同样存在,尽管它们在先进程度上也许稍逊于斯坦福大学—硅谷结合体,围绕英国剑桥大学的新兴产业集聚区就是一个典型的例子。当然,中国也在试图创建类似的新兴产业集聚区。

由此看来,据称起家于“车库”的初创企业并没有违背“任何事情都不会凭空发生”这一通则。正如奥德斯所言:“这些小型的、通常是成立时间不长的企业能够获取的研发之类的科研活动投资往往是微不足道的,那么,它们是怎样在这种不利情况下产生创新性成果的?……是通过利用大学科研经费和大公司研发经费结出的成果。”

关于硅谷这个最著名的个案,艾斯说:“如有人问‘是什么因素使硅谷这样独特?’,人们通常将其归功于著名的斯坦福大学。硅谷和波士顿 128 公路之所以能成为商业创新和创业中心,是因为他们紧靠斯坦福大学和麻省理工学院。”

奥德斯等人则从理论上说明:“在这里,机会并不被认为是外来的或他人给予的,恰恰相反,它们是内生性的,是私人企业、高等院校和科研机构为产生知识和新观点而进行的目标明确、组织严密的持续努力的结果。”

研发与大型企业

即便我们将考察范围锁定在企业界,实际情况也不同于某些媒体的臆想。无论在研发经费还是生产率方面,大公司都占主导地位。索罗维基在谈到公司规模与生产率之间的强烈正相关性时说:

“这在部分程度上是因为大企业享有规模经济和范围经济的优势。还有,大企业更能对旨在提高生产率的技术和系统进行投资;以美国为例,大公司提供了绝大部分研发经费。”

由此可知,大公司还在研发等方面进行了巨大投资,推动着生产率的不断提高。例如,关于在相当长时期对美国生产率增长贡献远远超过其他行业的美国分销业:

莱文森表明,大西洋与太平洋茶叶公司 ( 沃尔玛崛起前美国最大的零售商 ) 投资改进其仓储交货系统,因而得以改进其存货管理,这对零售商具有极其重要的意义。竞争对手的库存周转率为 4 个月,而该公司仅为 5 周。同样地,沃尔玛为提高供应链的效率进行了大量投资,这在相当程度上直接促成了该公司 20 世纪 90 年代生产率迅猛提高。小企业就难以用这些方法创新。

大企业的生产率增长速度远远高于小企业,更大的企业规模为美国击败其竞争对手带来了优势,这体现在大企业为美国人带来的就业机会远远高于其竞争对手。

在先进经济体中,谁是创新的促进者?

既然更多的研发活动是由大企业而不是小企业进行的,那么,鉴于国家是比任何公司大得多的经济单位,政府就应在科研方面承担最大的风险,采取更长远的观点。小型高科技初创企业的纷纷出现是与它们有政府资助的大型科研机构做依托分不开的,如硅谷与斯坦福大学之间的关系;基于同样的理由,目前人们倾向于认为,最具有创新性和反传统性的产品是与政府推行的大规模基础性科研计划或项目分不开的。马里亚纳?马祖卡托所著的《创业型国家》现已成为经典,该著作及其催生的研究和其他一些科研人员的相关工作之所以有那么大的影响,正是因为明确揭示了这一规律。英国《金融时报》的首席经济评论员马丁?沃尔夫对马祖卡托的研究进行了评述:

“创新取决于勇往直前的企业家精神。但是甘冒最大风险并做出最大突破的并不是私营部门,而是……政府……美国国家科学基金会资助了Google搜索引擎算法的研究。对苹果公司的早期资助来自美国政府所属的小企业投资公司。而且,使 iPhone更加‘智能’的所有技术也是国家资助的…… 互联网,无线网络,全球定位系统,微电子装置,触摸屏显示器,以及最近的 SIRI 语音助手等”。苹果公司将他们组合在一起,这一手干得很漂亮,但这也不过是他们收获了70年来政府始终扶持的创新的成果。”

鉴于大规模研发成本很高,并且研发结果和所需时间充满不确定性,企业更倾向于采纳和改进经实践检验的现有技术,而不是热衷于拓展前沿技术,在这种情况下,政府 在根本性创新方面发挥着决定性的作用。沃尔夫总结:

“政府的作用为什么这么重要?这是因为根本性的科技创新具有很大的不确定性,耗时长,成本高。私人公司不能也不想承担这样的成本,部分原因是他们对是否能收获果实没有把握,另一部分原因是预期中的果实存在于遥远的未来。

确实,一个经济体的竞争性越强,金融驱动作用越大,私营部门就越不愿承担这种风险……无论怎么说,私营部门是不可能独立开发出互联网或GPS系统的。只有美国军方有具备这样的资源条件。”

事实上,商业机构特别是小型商业机构,从事的主要是第二级或第三级技术创新,而最基本的工作是有政府或非常大的商业机构承办的,美国电话电报公司贝尔实验室是后者的一个典型,晶体管就是在其垄断美国电信的时期发明的。这一现实还明确体现在信息通信业,这是当今最普及化的技术创新行业。关于该行业的“神话”是认为它是私营业务的典范,事实上,私营部门的倡导是以政府资助的基础研究为依托的次级创新。卡洛塔?佩雷斯在谈到美国时说:

“为互联网奠定基础的信息通信技术革命基础设施从一开始就是在政府的慷慨资助下进行的,这种资助一直持续到其安装完毕、正式运行并投入商业使用……没有任何私人投资者或市场力量靠自身的力量完成这个工作……关于“绿色”技术投资最新实例显示了政府长期坚定不移“耐心”投资的重要性。在发达世界,提供此项投资是某些政府部门,如美国先进能源研究计划署(系互联网的开发者美国国防部高级研究计划局在能源领域翻版),或国家投资银行,如德国复兴信贷银行;在新兴世界,此类资金来源于银行,如巴西国家发展银行,或中国国家开发银行。无论在什么情况下和什么背景下……重大创新需要时间和耐心。私人投资看重短期回报,并且日益依赖政府实验室承担创新链中的高风险环节,只有在政府承担了高风险之后,他们才会注入自身的资金。”

马祖卡托对苹果公司这个最著名的案例进行了详尽的分析,他说:“使乔布斯的 iPhone 如此智能的所有技术都是政府资助的(互联网、地理信息系统、触摸屏显示器和最近的 SIRI 语音助手)。这种蕴含着极大风险的慷慨投资绝不会因“风险资本家”或“车库创业者们”的存在而出现。是政府这只看得见的手促成了这些创新的发生。假如我们坐等 市场或企业靠自己的力量去做这件事,而政府只是袖手旁观,仅提供基础服务,创新就不可能发生。”

同样地,林毅夫(2012 年)一般性地谈到了美国在研发领域的全面领先问题:“目前就美国产业政策的必要性进行的讨论并没有改变美国联邦政府和州政府在最近几十年来在行业发展中发挥重要作用这个事实。政府干预措施包括将巨额公共资金投入国防相关性采购或将其用作研发经费,此项举措将在整个经济系统内产生强大的溢出效应。”

从定量角度分析,林毅夫说:“联邦政府在全部研发经费中所占的份额,在 1930 年仅为 16%,在第二次世界大战后的几十年里保持在 50%—66% 之间。经济学家常建指出: “在计算机、航天和互联网之类的行业,美国仍保持国际优势,尽管其总体技术领先水平正在下降。如果没有联邦政府对国防相关性研发活动的投入,上述行业都是不存在的。”政府支持对经济体内其他部分如健康行业的发展也是极其重要的:政府对国立卫生研究院的公共投资在相当程度上扶持了生物技术机构的研发活动,这对美国保持其在该行业的领先地位具有极其重要的作用。”

这种情况明确体现在信息通信业,美国其他众多高科技行业也存在这种情况。在美国制药业,“最具有革命性意义的新药物主要是用公共资金而不是私人资金生产的”,“风险资本在政府对生物技术行业的投资中‘冲浪‘”。马祖卡托非常明确地指出,“在美国,在公共资金研发投入日益增加的行业,如制药业,而私人资金研发投入日益下降。根据拉佐尼克和图鲁姆的观点,在过去 10 年里,美国国立卫生研究院花费了超过 3000 亿美元(仅 2012 年就高达 309 亿美元)”。

同样地,关于清洁能源:2010年,美国的一个行业组织,美国能源创新委员会,要求美国政府将其对清洁能源的投入增加三倍,使之达到年均160亿美元,并另行向美国先进能源研究计划署提供资金10亿美元。另一方面,该委员会的成员公司在2001~2010年共花费2370亿美元回购股份。美国能源创新委员会的重要董事所代表的诸公司2011年净收益合计370亿美元,研发支出合计约为160亿美元。这些董事认为他们所代表的公司没有足够的资源不足以支持更大的清洁能源创新,这说明要么政府是创新的第一推动力、要么他们不愿承担风险,或两种因素兼而有之。

其他经济体与美国在上述行业出现的情况相同,在高科技方面也出现了令人瞩目的成功,林毅夫指出:“欧洲的情况也是如此,自第二次世界大战结束以来,欧洲始终存在着关于是否应采取积极行业政策的讨论。事实上, 欧洲许多令人瞩目的行业成就(如空间技术项目阿丽亚娜火箭,飞机制造商空中客车公司等等)都是在政府间相互合作且欧盟给予决定性政治支持的背景下实现的。”

关于更多实例和更详尽的总体情况,在此向读者强力推荐玛祖卡托的著作。

结论

从上述分析中,可以清晰看出研发领域的实际趋势。与我们探讨过的其他经济过程一样,研发也同样取决于直接投入和间接投入等基本的宏观经济要素。研发成功取决于内因而不是外因,换句话说,研发成功是“迂回生产”日益发展和间接投入日益起主导作用的最佳体现。中国的繁荣之路不可能逃避这一进程的内在逻辑,特别是:

首先,鉴于研发活动的长期性和研发成果的不确定性,大部分最基本的研发活动必须是由国家承担的。中国目前所处的发展阶段,即主要靠吸纳境外先进技术发展自己,意味着中国目前以由企业承担的二级和三级研发和创新为主。但随着中国逐步接近技术前沿,基础性研究的相对重要性将越来越高。因此,与某些人的臆想恰恰相反,随着时间的推移,国家在研发领域发挥的作用必将上升而不是下降。

其次,如仅就企业界而言,在研发领域起决定作用的是大企业。即便在关键性技术创新主要由小型“初创企业”产生的情形下,这些成果也主要是在依托国家资助的大型科研机构的背景下取得的,因为只有大型科研机构才拥有高科技行业基础性研发活动所必需的财务资源。起家于“车库”或企业孵化器的初创企业之所以能够存在,正是因为这些“车库”或企业孵化器紧靠大型的,特别是国家扶持的科研机构。世界上最著名的案例硅谷及其与斯坦福大学的密切关系就体现了这一趋势,其他国家也有类似的情况。

但上述分析揭示了中国在其繁荣之路上除面临其研发投入远远低于美国这一问题外,还面临着一个决定性的问题。中国的企业并不是以美国式的大企业所主导,恰恰相反,中国企业的规模和实力均弱于它们的美国竞争对手。美国企业巨大的技术实力远非目前规模的中国企业所能比拟,除非中国能够建立规模和实力与美国类似的大型企业。

(本文节选自本人的新书《一盘大棋——中国新命运解析》之第九章《谁能挑起科技创新的大梁?》。本文的发表已获得出版方——江苏文艺出版社的允可。)

(本文作者介绍:前英国伦敦经济与商业政策署署长,现为中国人民大学重阳金融研究院高级研究员。 )

责任编辑:贾韵航 SF174

欢迎关注官方微信“意见领袖”,阅读更多精彩文章。点击微信界面右上角的+号,选择“添加朋友”,输入意见领袖的微信号“kopleader”即可,也可以扫描下方二维码添加关注。意见领袖将为您提供财经专业领域的专业分析。