文/新浪财经意见领袖专栏(微信公众号kopleader)专栏作家 周天勇

不减税,不清理行政收费和罚款,不降低社保费率,以及不通过切实的改革降低融资、运输、土地、能源等成本,不能使实体经济得到合理的利润,想将国民经济增长速度扭转为上行,可能性不大。

周天勇:不减税,经济下行趋势难以扭转

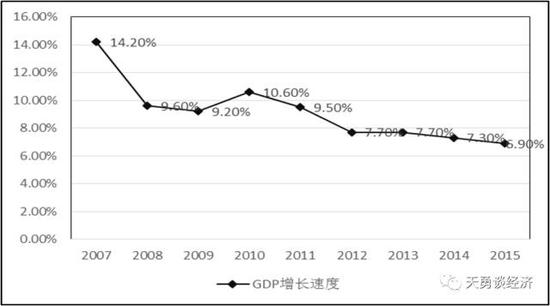

周天勇:不减税,经济下行趋势难以扭转进入21世纪以来,2007年国民经济增长到14.2%以后,掉头下行,2012年跌破8%,2016年可能为6.7%,未来还看不到上行的迹象,速度一路下行。其中2010年以来实体经济企业的成本越来越高,是很重要的原因之一。

企业是一个社会创造财富的经济主力群体。然而,进入21世纪以来,中国企业,特别是民营企业所负担的税收、社会保险、政府各种收费罚款、利息、能源、运输、土地房租等各种成本越来越重,其所创造的GDP,除了工资外,被上述项目瓜分而所剩无几,甚至要亏损经营。其中政府和金融分配国民经济利润的力量越来越强。

从中国改革开放以来的商品生产和服务形成的GDP的分配来看,城乡居民收入分配的比例在持续下降,政府分配的比例在持续上升(当然,2013年开始,居民收入占GDP的比例微弱上升);国有企业创造和分配GDP在比例上下降后,21世纪开始又在回升,但其容纳的就业比率在下降,导致所分配的GDP,要么形成国有企业的收入和资本,要么形成政府的收缴的利润;而对GDP的另一个分配走势是,2011年后,国民经济急剧高利贷化,银行借贷和其他社会融资的利润率越来越高,分配规模越来越大,它们的高成本,挤压性地分配了实体经济的一部分利润。以上三个方面的力量,从国民收入分流来看,不断地挤出相应城乡居民和民营企业对GDP中的分配流量。

经济增长为什么下行了,除了人口萎缩老化和城市化中断外,另一个很重要的原因,就是这样的流程,导致流向民营企业和城乡居民的部分减少,使其投资和消费能力下降;而政府、国企和银行等金融体系,由于负债率高企,国企产能过剩和结构转型困难,银行借贷等债务杠杆率快速上升趋势趋于放缓;而政府、事业、国企和银行的三公消费由于反腐倡廉,受到抑制。因而,加上人口萎缩原因,社会总投资和消费需求的增幅,从2011年后,掉头下行。

一、政府银行国企GDP分配比例的上升

中国各级政府的财政收入数据,一直是一个谜。除了每年公布的狭义的预算收入外,还有各种基金、社会保险金、国有企业上缴利润、发行彩票(包括地方国企上缴的利润)等收入,还有一部分没有列入这些项目的各行政及事业机构的行政性收费及罚没款等。见表1所列的项目。

从狭义的全国财政收入,即政府税收加进入预算内的收费等,占GDP比例的变化看,1995年只有10%,到2014年为22%,2015年更是18.46%。但是,从项目看,土地出让金从无到有,社会保险金从很少到规模很大,再加上行政机构和行政性事业收费罚款等非税收入增长较快,政府实际收入占GDP的比例迅速上升,1995到2015年分别为16.45%、21.1%、26.43%、36.22%、36.09%、35.84%、38.27%、37.59%和36.27%,2015年比1995年上升了将近20个百分点。其中,土地出让金增长最快,一方面表明对农民的土地财产价值部分分配过多,一方面高出让金和税费对城镇居民的收入(用于购房时)通过高房价形成再分配;而在政府税收之外,又有相当大一块进入统计和没有进入统计的非税收入,成为再分配企业和城乡居民收入的不合理的强行分配机制。

表1

表1平心而论,1995年政府全部收入占GDP 16.45%,对于提供公共服务,是太低。但是,2015年GDP比1995年增长了11.31倍,而政府的全部收入增长了25.38倍,作为一个发展中国家,并没有提供相当多的公共服务,在看病上学住房都很贵的格局下,政府所收的钱也确实过头了。比例增长的这部分,实际就是对企业和城乡居民分配GDP很大程度的挤出。

我国银行,特别是商业银行,多年体制的垄断和行政定价特征较为明显。商业银行数目逐年增加,但是资产和业务的集中度仍然很高;贷款利率由央行定价,到逐步放开,而存款利率2014年前则一直是央行定价,并且存贷利差只有1.8个百分点,而到1997年后扩大到3个百分点以上,实行到2013年,远高于国际平均水平。[2]加上银行其他费项的增加,以及花样翻新的业务,从城乡居民存款和企业贷款中所分配的收入越来越丰厚。这是商业资本和银行资本竞争不对等,以及银行对储户权力过强格局下,银行对非金融企业和居民收入的一种扭曲的再分配。

实际上,除了银行外,还有其他金融非金融机构的社会融资等进行借贷融资。一个国家,其借贷融资利润,占GDP的比例我认为以不超过3%为合理。然而,从近几年的变化情况看,2010年,银行净利润为7430亿元,非银行非家庭的机构,如小贷公司、信托、租赁、典当行、担保、国企财务公司、基金等等,其利润规模估计在7500亿元左右,民间家庭集资、地下钱庄等借贷利润估计在5500亿元左右,全社会总的借贷利润为20430亿元,占当年国民生产总值的5%左右,而当年全部非国有非银行实体经济利润收入匡算为44560亿,占GDP的11.15%。

到了2015年,情况比2010年急剧恶化。全社会借贷利润52917亿元,占国民生产总值的比重已经从5%左右大幅度上升到了7.86%。非国有非金融实体经济的收入才33838亿元,占比从2010年的11.15%下降到了5%左右。2014和2015是国民经济高利贷化,即借贷资本挤压非国有经济最严重的两年。

表2

表2国民经济高利贷化形成的原因在于:(1)最重要的一点就是银行的高度垄断性,资金在几家大银行中太集中,几千万买家对应着为数不多的中农建工交银行,再通过各种服务理财信托等表内到表外环节流动,垄断导致资金分布和最终价格扭曲,所以中小企业,贷到的总是高利贷资金。(2)信托、租赁、国有企业财务公司、村镇银行、典当行、小贷公司等,都成了倒钱的机构。(3)整个社会都有一种投资短期化、高利化、赌博化等“不劳而获、一夜暴富”和“天上掉馅饼”的心态,由此陷入一些融资机构和单位允诺高利率、借新债还旧债的庞式骗局,集资、地下钱庄,也对利率的不合理上涨起了推波助澜的作用。司法解释民间借贷,“利率可以超过法定基准利息率的四倍”,起到了保护和怂恿高利贷的不良作用。

从上述2010到2015年金融借贷利率的增长率看,远高于非金融企业净利润和城乡居民收入的年增长速度。可以看出,这种与GDP、实业和城乡居民收入增长不同步的高增长,含义就是其优势位势对实业和城乡居民收入分配的一种挤出。

国有企业是创造和分配GDP的一个重要领域。在GDP的创造中,相当多的国有企业从政府手中获得了较为便宜的划拨和出让土地;从银行获得了相当于民营企业贷款利率一半,甚至三分之一低价格的贷款;有的企业,获得了定价和经营方面的垄断权利;而有的企业,则得到了政府相当多的补贴。2015年全国国有企业资产总额1192048.8亿元,负债总额790670.6亿元,所有者权益合计401378.2亿元,利润总额23027.5亿元,净资产利润率5.13%,这样的利润率是在其贷款利率价格比民营经济低一半和其使用的土地资源无成本划拨条件下取得的。

表3

表3国有企业净利润,是交纳财政税费和支付工资年薪等等后所分得的收入分配,是GDP的重要组成部分。我们现在可以将政府银行国企所分配和再分配的GDP部分相加,看它们总的占到GDP的比例是多少。

表4

表4可以看出,政府银行国企收入占GDP比例从1982年37.95%,下降到1995年16.66%,后又逐步上升,2014年达到了44.35%,2015年下降为42.68%。剩下的GDP,除了非金融机构和民间融资利润外,就是城乡居民和民营实体经济企业对GDP的分配部分。

二、城乡居民和民营实体经济分配的GDP

我们来看城乡居民分配了多少国民生产总值。1978年时,城乡居民收入占GDP比率为45.2%,改革开放后,城镇居民工资增加,发展个体私营经济,国企实行大包干,农村联产承包制,城乡居民增收,加上当时行政事业机构和人员负担还较少,政府轻税少费,1983年时,城乡居民收入占GDP的比例上升到62.8%,而到了2008年时最低,下降到41.8%,2015年略微回升到44.51%,比城乡居民收入分配比例最高时,下降了18.29个百分点。

表5

表5从1982年城乡居民收入分配占GDP的水平看,2015年城乡居民少分配了11.84万亿元;如果我们将城乡居民收入分配定在较为合理的55%水平上,则城乡居民也少分配了7.1万亿元。

GDP中,政府银行国企收入,减去城乡居民收入,再减去非金融机构、社会和民间融资利润,就是民营实体经济所得的GDP。通过下表的匡算,我们看出,民营实体经济收入,1982年时,只有2.4亿元,占GDP比例仅为0.045%,1995年时规模为19097亿元,比例为31.93%,其后逐年下降,而到了2015年时,规模虽为33853亿元,但是占GDP的比例下降到了5%左右。非国有经济利润,从比例变化上可以看出,受到越来越强的政府税费罚没、借贷净收入、国企净利润等三方面强制和垄断分配的挤压。

表6

表6从政府收入部分占GDP比例过快增长的情况看:(1)从土地上获得的收入从无到有。土地出让金在21世纪以来的高速和大规模增加,以越来越高的地价和房价体现为地方为主的财政增收,然而,其实质是,由于土地进入建设领域,需要以强制的方式将农村和城郊的集体土地征用为国有土地,政府对征用农民土地的补偿很低,而出售价格很高,实际上是将应该归农民的一部分土地财产从农业和农村用地转成非农产业和城市用的增值性收益,大部分归为了政府自己所有;而另一方面,则通过推高房价,又从刚性需要住宅和投资房产的居民手中,集中了一部分价格脱离价值的收入。

实际是,通过高地价和高房价,对农民和城镇居民两面不合理地分配他们的收入,而集中于政府。而且,加上垄断卖地,推高房价,造就了一批以房价上涨而增加财富的泡沫型中产阶层,农民工在城市中买不起房,实业被房地产高价格所逼迫,被其高利润诱导转移,社会资金弃实体而涌入泡沫经济。

(2)社会保险金的提取比率,高达工资的42%—50%。我们这样水平的发展中国家,以工资比率的30%为宜,这实际上是过度从企业和员工收入中进行再分配,将其收入集中于政府手中。虽然2015年两会提出降低社保费率的改革建议,但是,大多都是收取比率小的项目,而对养老和医疗保险费率基本没有下调。

(3)减税实际上没有到位。营业税改革为增值税,财政部门认为可以为企业减税5000亿元。但是,询问企业家,相当多的并没有税被减轻的感觉,特别是建筑、餐饮等行业拿不到购买砂石、菜蛋肉粮发票抵扣而税收增加了,银行业税负也增加并向贷款者转嫁。而3万元营业额以下规模企业免征税收,这样的小微就是15%的利润,也就是每月4500元,相当一个职工的月工资水平,减税的力度实在是太小。

(4)税外各类行政收费和罚款难以清理和减少。中央和国务院三令五申要清理行政性收费罚款,但难度非常大,并且这几年逆中央和国务院清理意愿高速增长,说明了近几年政府行政和事业机构的膨胀,行政和事业协编、临编、合同工、特勤、劳务外包等等的大幅度增加,使地方财政需要更多的收费和罚款,导致中央和国务院禁令实际上难以执行,使企业,居民,特别是中小微企业利润遭各种收费罚款盘剥的局面,久不能得以改观,并且有恶化的趋势。其后果无疑是,居民消费能力的下降和非国有实体经济创业和投资能力及意愿的下降。

三、居民消费能力趋弱

居民收入占GDP比例的高低,决定了其消费的支付能力。而投资与消费之间有着密切的关联,“投资→生产→分配→投资或者消费→购买生产的产品和服务”是一个循环。

前面分析,居民收入占GDP比例从1983最高的62.80%,降低到2011年的41.73%,2014年为44.34%;以此为基础,而居民消费占GDP的比例,同时也从1982最高时的54.46%,降低到了最低的2010年的35.21%, 2014年消费比略有上升,为38.31%。

表7

表7从下图我们可以看出,居民收入占GDP比例曲线和居民消费占GDP比例曲线,具有高度的相关性。也就是说,居民收入在GDP中分配比例的下降,是居民消费在GDP中比例收缩的最重要的原因。

迟富林等学者认为,中国到了从投资和出口导向的经济增长,向消费导向的增长模式转型的时候了。[3]而且,2009年中央财政对农民消费进行家电、农机具等补贴刺激,后来对城市居民也进行家电消费的补贴,但是,从大数据看,效果非常有限。最为重要的是,国民收入分配结构中居民分配得较少,政府和资本分配过多,形成的基础设施,特别是国有企业大规模生产形成的产品,没有居民相应购买力平衡,这是需求疲软,生产过剩,经济增长放慢的重要成因之一。因此,不解决居民的收入基础问题,想刺激消费,等于谋求无源之水。

表8

表8前面已述,2015年与2000年相比,GDP分配中,政府分配的规模增加了11.38倍,而城乡居民收入规模只增加了6.29倍。使得社会零售消费品总额的增长幅度,从2008年最高时的22.72%,下降到了2015年的10.7%,降幅达10个多百分点。这与21世纪以来,政府银行国企在国民收入流程上越来越挤压中国居民分配,使消费能力相对不足有关。

四、 挤压利润和高债务迫使投资增速下行

居民和非国有经济收入占GDP比例的高低,同样也影响着民营经济投资的水平。民营实体经济,受到经营环境的高成本的重创,随着净利润分配在GDP分配中的持续下降,投资意愿也日益下降,到2016年表现得尤为显著。

实际操作中,减税清费的阻力非常大。财政部曾表态,全面推开行营改增改革,2016年全年减税将超过5000亿元,减税规模之大前所未有。[4]但是,财政税收系统的行动与表态相反,实际是在增税加费。从2016年1到5月的政府收入分析,在1到3月GDP增长6.7%情况下,全国一般公共预算收入同比增长了7.8%,超过了GDP的增长率,在今年1到5月实体经济企业经营特别困难时,地方一般公共预算本级收入同比更是增长10.4%。而4到5月份,估计GDP增长无论如何也超不过6.6%,全国一般公共预算收入竟然同比增长14.4%和17.5%。其中,地方一般公共预算本级收入分别同比增长24.7%和18.3%。[5]从供给经济学方法的分析看,加税费,会使企业的利润进一步减少,甚至亏损,进而投资会收缩,经济繁荣会被抑制,国民经济增长速度会下降。

为什么在中国2016年经济持续下行这样紧要的关头,减税清费这样一个有效和迫切的经济政策,在当年的英美澳等国能顺利实施,而在中国政出不了中南海,实践中执行不了,根本就落实不下去呢?据国务院所派各地调研组的报告,减不了税和清不了费的原因:一是企业要交多少税,一些地方税务部门年初就定好了,基本上是根据“背的”收税指标确定的,说是年末多退少补,但从没退过钱。

近年来国家出台多项措施降低企业税负,特别是“营改增”试点范围扩大,但税收并非按企业实际经营状况收缴,而是由税务部门年初定指标,分配到各个企业。从企业反映和1到5月的统计数据看,国家出台的多项措施总体上没有用,所谓的“营改增”减税,执行中彻底走样,除了年初就定了税收指标外,还有回溯性收税、过头税等,最后将中央和国务院的减税执行成了增税。

如企业家反问调研组的,“中央和地方都说要给企业降成本,可税务部门的任务指标一点不见减少,你说这企业的税收负担有可能降下来吗?”。二是各种各样的收费五花八门,除了一些违规的红头文件外,相当多的都合乎法律,国务院条例,以及各部门和地方颁布的法规。如国务院调研组报告反映的情况:河南一些企业反映,“耕地占用费、租赁费等原来已不收的税费,现在又开始收缴。地方上专门成立了非税收入管理局,到实体门店来收钱。前年就要求预交两年的税费。”。

要征收残疾人就业保障金,征收标准偏高;有时质检机构到企业检查,连检测设备都没带,但只要说是检查,就得交费;安全、质检、土地、规划、环境、消防、能耗、职业卫生等至少15个部门要进行评估,要花评估费,有的评估必须分几步进行,拉长了评价时间,也导致企业重复花钱等等。

实际上,还有一个不太为经济学家们注意的问题是,对过去所谓超生人口征收的社会抚养费,从经济学角度看,是一种对新生人口的课税,也即新生人口未经批准而来到世界的惩罚性税收。事实上:

(1)社会抚养费的征收,抑制了新生人口增长,导致了消费的收缩;也即使用财政政策,干预了生育决策,导致了消费人口减少,引致消费需求增长连续不断地减弱。

(2)年年增长的社会抚养费,特别是多年平均200多亿规模,相当多来自于在城镇务工农民手中,来自于农村劳作和创业的农民,许多家庭本想用这笔钱建筑和购买房屋,或者创业,但是被政府征收后,不但未能实现买房和创业,甚至负债,日常生活消费都受到严重影响。它实际上是一种特种税,严重影响着农村的消费、投资和创业。

(3)还有1300万黑户人口,相当多的是超生人口,虽然中央规定其户籍登记与征收社会抚养费脱勾。但是,往往这边到派出所登记,那边计划生育部门就得知,到当地法院按照《社会抚养费征收条例》起诉,被判违法,要求补交并重罚,许多家庭上了黑名单,并被强制判决执行。这也成为悬在黑户人口头顶随时将爆炸的炸弹,严重抑制着农村农民和城镇务工家庭的消费、投资和创业。

究其深层次原因,地方四级政府运转没有正规和大额的税收所保障,行政事业机构太多和人员庞大,协编临编人员越来越多,加上公务员、事业人员和协编临编人员工资社保的增长,最大限度收税,以及许多政府部门和事业单位收费罚款、收支两条线、超收奖励和罚款分成的运行体制,地方已经形成了向商户和企业千方百计收费罚款的强有力机制。比如,社会抚养费,就是用来供养50多万计划生育工作人员,以及基层乡镇政府的运转。此类利益,各类国务院的文件也已经难以撼动。

国民经济高利贷化,企业融资的高利率,已经重创实业。(1)银行方面,从民营经济的银行融资看,到了2014年前后,大型企业的贷款利率及其他收费一般需要12%,中型企业一般在16%—18%,小微型企业在20%—25%之间。尽管中央政府三令五申要求银行贷款向中小企业倾斜,并降低利率,但实际上绝大多数银行机构并不听政令,或者明降暗升,除了不断上浮的贷款利率,抵押物、担保费、咨询费、强行搭售理财产品等五花八门的要求也让企业不堪重负。

(2)多家到香港上市的小贷公司,其平均贷款利率高达15%到20%。[8](3)民间借贷方面,根据2014年5月29日西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心发布的《中国家庭金融调查》报告显示,民间有息借出资金规模在7500亿元,全国范围看,民间借贷利率为23.5%。[9]

当然,除了财政税收、社会保障、政府乱收费以外,运输、能源、土地、清关等成本,也是企业利润被挤压的重要原因。这里我们引一例证来说明。

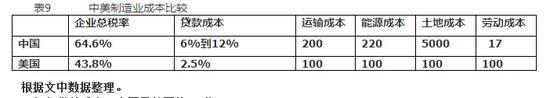

一个真实的案例——中美制造业成本对比。

浙江省慈溪市江南化纤有限公司成立于2000年,2015年“江南化纤”在美国南卡罗莱纳州投资办厂,成为首家在美国建立再生聚酯短纤维制造工厂的中国企业。为什么去美,主要原因是国内综合成本连年攀升,颇感吃力。其测算比较了创办相同规模企业的中美成本。

表9

表9税收成本:美国税收优惠力度大。在中国,各种税收不断,把企业压得喘不过气。广州一家物流公司,运送一批货物到海南,总收入为1.9万元,但利润仅有216元,其中上税需要1260元。而美国的州政府最看重的是就业,常常给予企业优惠的税收政策,比如房产税优惠30年内有效,如果公司达产,30年内将给予3000万美元的税收减免。

银行借款成本:中国是美国的2.4倍。最便宜的国内借款成本为年利率6%,是美国借款成本年利率2.5%的2.4倍。每吨原料7000元人民币或美国1100美元资金、4个月一周转,按国内借款成本年利率6%和美国成本年利率2.5%分别计算公司运营资金财务成本:国内是7000美元*4*0.06/12=140元,折合22.58美元;美国是1100美元*4*0.025/12=9美元,国内比美国高出1.5倍。这还是正常的银行借款,如果资金来自年利率超过10%的银行理财产品、年利率15%的私募基金、甚至是年利率20%的民间高利贷,企业不堪重负。

物流成本:中国是美国的2倍。以油价为例,中国的油价是美国的2倍,油价高,物流成本也就高。中国还有全世界少有的过路费、过桥费,物流成本占GDP比例在18%左右。美国的物流成本主要由三部分组成,一是库存费用,二是运输费用,三是管理费用。运输成本在GDP中比例大体保持8%左右,因库存费用降低,近年来美国物流总成本比例下降。

电力、天然气等能源成本:中国是美国的2倍以上。美国除夏威夷的电价特别贵外,其他州的电价都较便宜,以德州为例,其电价折合人民币才2毛钱。由于我国对电力、天然气等国有垄断和行政直接定价,企业用电用气用油价格居高不下。按国内每吨耗电450度、电价0.76元/度计算,单位生产成本342元,折合55.16美元。美国设备自动化程度较高,单位用电量相应增加10%,每吨高至500度,按照电价0.05美元/度计算,单位生产成本25美元,国内比美国高出1.2倍。

蒸汽成本:中国是美国的1.1倍。企业用蒸汽部分,国内用热电厂蒸汽,按每吨消耗蒸汽1.6吨、单价190元/吨计算,单位生产成本304元,折合49.0.美元,美国用天然气锅炉自制蒸汽,按天然气价格为0.48美元/therm、单价14.52美元/吨计算,单位生产成本23.23美元,国内比美国高出1.1倍。

土地成本:中国是美国的9到50倍。美国土地是永久性产权,中国是50年产权。例如,目前美国地价仅为2万美元/英亩,相当于2万元人民币/亩,如果按照中国现在许多县城工业用地100万元/亩算,是美国的50倍。

配件成本:中国是美国的3.2倍。国内设备性能略差,工人操作习惯不良,每吨单位配件成本约100元,折合16.13美元,而美国生产线设备性能较好,工人操作习惯好,每吨单位配件成本5美元,国内比美国高出3.2倍。

清关成本:美国无需支付进出口清关成本,而中国这部分成本也不低。在美国投资办厂无需支付进出口清关成本。国内企业原料均进口,假设进口环节费用不含内陆运费、关税、增值税,仅各类手续成本约为3500元/柜,每柜按20吨装计,则为175元/吨,折合22.58美元/吨。国内企业成品出口,假设出口环节费用不含陆运费,仅各类手续成本约为1600元/柜,每柜按20吨装计,则为80元/吨,折合12.9美元/吨。如果加上运费等,成本还要大幅增加。

可以看出,由于企业运营成本过高,加上传统工业化提前结束,制造业全面过剩,故民间投资意愿降低,民间固定资产投资从2013年的23.2%,急剧下降到了2016年1到9月份的2.5%。

产业过剩及债务风险与政府国企投资再难重振。

有的学者认为,消费主导推动,力度不够,特别是经济下行期,更要政府主导投资于交通、新能源、水利和其他基础设施等,包括加大国有企业的投资力度,来拉动经济增长。但是,特别需要指出的是,实际上政府债务沉重,收入增幅下降,企业债务上升,效益较差,使政府和国有企业的投资能力也减弱。

李扬分析,截至2015年末,纳入预算管理的中央政府债务达到10.66万亿,地方政府债务16万亿,合计政府债务26.66万亿,占GDP比重为39.4%。如果把地方融资平台加进来,政府债务水平达到56.8%。中国地方政府债务,可能要比李扬所述的16万亿多。渣打银行大中华区研究主管王志浩透露,截至2013年上半年末,该行测算的不包括融资平台的中国地方政府债务估计在21.9万亿元。地方政府债务存在着瞒报的情况,官方口径和民间统计相差悬殊,地方债规模一直以来就像个谜。财政部要求2015年1月10日之前地方上报政府债务余额,江苏省苏南某县级平台公司负责人说:“我们来回搞了5次,才最终确定上报数据。”张涛告诉本报记者,“政府划定的存量债务红线是去年6月底审计数字乘以GDP增长率,绝对不能超过这个限额;所以,最后确认为政府债务的数字不到我们上报的1/3”。

未来地方政府难以有足够的还款能力,将形成债务严重违约和展期格局。(1)土地出让金收入是地方政府融资还款的主要基础,但是住宅严重过剩,住宅用地市场除了北上广深等一线城市,以及一些二线城市短暂起伏外,绝大多数和长远看火爆不再。2015年,地方本级政府性基金预算收入38218亿元,下降23.6%,同口径下降17.7%,其中国有土地使用权出让收入32547亿元,同比减少8840亿元,下降21.4%。(2)2015年由于经济形势下行,加上近几年的营业税改增值税,营改增的增量部分向中央财政集中,地方政府的税收收入增幅下滑,一些地方甚至出现了发放公务员和事业单位人员工资都困难的局面,更谈不上顾及对本级政府以往债务的还本付息,只能等中央银行再一次核销,或者中央财政出资相救。

企业负债与GDP比率,以及资产结构向着高负债的变化,以及去杠杆,影响着企业进一步的投资能力。谭小芬发现,中国债务负担与发达国家相比并不高,但明显高于很多新兴市场国家。根据国际清算银行(BIS)的数据,2015年6月中国非金融部门总信贷与GDP的比率是244%,与美国、欧元区和韩国差不多,低于日本,但高于巴西、俄罗斯和印度。如果进一步分解非金融部门的债务,就会发现政府与居民的杠杆率并不高,非金融部门的负债其实主要集中在企业。2015年6月,中国非金融企业的债务相当于GDP的163%,远远高于同期美国的71%、日本的102%、韩国的105%和印度的50%。[15]经济合作与发展组织国家的经验显示,这一比例达到90%就会积聚较大风险。

由于产业过剩严重,实体经济遭到总需求突然萎缩的影响,加上房地产业也过剩,所以企业产能开工率不足,亏损严重,向银行的偿债能力大大下降,银行不良资产率急剧上升。到2015年底,商业银行不良贷款连续17个季度增加。年末,商业银行不良贷款余额12744亿元,较2014年末的8426亿元新增4318亿元,增幅达到51.25%;不良贷款率1.67%,同比上涨0.42个百分点。对于2016年银行不良贷款的趋势,东兴证券估计,2016年我国银行业不良贷款规模将超2万亿元。而中信建投对2016年银行业不良市场展望时预计,2016年不良贷款余额将增加4800亿元到5400亿元,不良率将逼近2%。[17]在不良贷款压力大增的情况下,一些银行采取了一些延缓措施,对一些“准风险”或风险项目继续提供信贷支持,延缓风险暴露,这在客观上加大了信贷风险程度。有学者认为,商业银行账面不良率“低估”和“大幅低估”,实际信贷风险明显增多,其原因在于关注类、次级贷款的账面风险与实际风险偏差较大。[18]

而在对制造业产品需求不足、产能过剩、经营亏损,中小企业的经营风险升高,地方政府的负债率已经很高的状况下,虽然明知国企利润率很低,最终可能形成坏帐,但是,相当多的商业银行还是将央行增多的流动性,贷给了大型央企和地方大型国企,主要是觉得贷给公有的国企即使不良追究责任也会很小,虽然最后所剩的一些资产可能是破铜烂铁,但还是形式上的一种抵押物。然而,央企等发现资金再进入制造业盈利很低,还不如赌一把,抬高房价,制造虚高,去炒地皮,以获取泡沫利润。

也就是说,工业化的提前结束,整个国民经济的高杠杆率,也使进一步用宽松量化的货币政策,扩大信贷刺激经济增长,受到了约束和限制。也就是说,企业和政府的高负债,并且其收入都受到影响,因此,反过来抑制了其进一步扩大投资的能力,投资增长率一直处于下行轨道。

五、 经济增长下行的GDP挤压力流程

从流程上看,需求需要支出,支出需要收入作为基础,而生产形成供给。供给实际是收入法形成的GDP,可用政府的收入、劳动者的收入和个体商户及企业的利润等形成;这些不同渠道的收入,形成投资和消费需求,即对供给的购买支出;这些支出又形成需求市场,能使商品和服务卖出去,如果其增长,也使生产和供给进一步扩大。因此,形成国民经济增长“…→商品和服务生产者投入→商品和服务供给增长→形成并扩大企业、银行、居民和政府间分配收入→投资和消费支出增长→商品和服务生产者的收入再增长→…”的健康和良性循环。

从需求方面看,国民经济的增长是由投资、消费和出口三大需求拉动的,是一个循环收入结构的流程。

从体制及其运行看,GDP流向政府银行国企部门相对越来越多,流向城乡居民和非国有实体经济的相对越来越少,向后者流动的GDP比例受到了前三个部门,以及其他高成本领域逐年的排挤。

GDP这样的流程,造成相互关联的国民经济运行后果:(1)当然,内部生产过剩首先是由投入劳动和消费购买力较强的经济主力人口萎缩引起的。但是,在外部出口需求降低时,无法由企业投资和居民收入增长的方式,稳定国内需求增长来平衡国内制造业的生产能力和供给,导致发生了更严重的产能过剩与内需不足之间的不平衡。

(2)国有企业投资,包括一些民营经济的投资,由于居民收入部分相对被挤压,其形成的生产能力,也即供给,无法由居民收入合理增长的需求所消化,发生了投资与消费需求的不平衡。(3)由于住宅供给过剩和城市化的“未化先滞”,加上制造业回落和中小企业不景气,土地财政和税费收入的增长空间受到影响,而前几年政府借债、国有企业负债率上升、产能过剩,给金融体系积累了巨大的风险,杠杆方式的投资已经受到了极大的限制,重启政府再如2008年底投资拉动经济增长的空间缩小。

我们这样的高地价的土地财政,税外如此多的费和可以随意罚款,以及社保费率一开始定得如此之高,银行垄断导致整个社会的高利贷,诸如这样的不正常的GDP分流,与德日韩台发展过程体制比较,是我们特有的机制,必然会对经济增长持久的动力产生特殊的影响。

上述收入流程及投资与消费等经济运行的扭曲和不畅,必然与人口增长的相对放缓,经济人口的收缩,相互作用,使消费景气,即需求活力受到影响;而沉重的税费利息等负担,则使国民经济的创业、创新、投资、经营等方面的活力,又受到重创和压抑。故在出口受阻、人口萎缩老化、工业化提前结束、城市化半拉子工程的情况下,这样扭曲的国民收入在政府、国企、金融、非公有实体经济、居民之间的分配流程,必然形成国民经济增长下行的拽力。

表10

表10因此,不减税,不清理行政收费和罚款,不降低社保费率,以及不通过切实的改革降低融资、运输、土地、能源等成本,不能使实体经济得到合理的利润,想将国民经济增长速度扭转为上行,可能性不大。

(本文作者介绍:中共中央党校国际战略研究所副所长、研究员。公众号天勇看经济zhouty-tjj)

责任编辑:贾韵航 SF174

欢迎关注官方微信“意见领袖”,阅读更多精彩文章。点击微信界面右上角的+号,选择“添加朋友”,输入意见领袖的微信号“kopleader”即可,也可以扫描下方二维码添加关注。意见领袖将为您提供财经专业领域的专业分析。