文/新浪财经专栏作家 苗燕

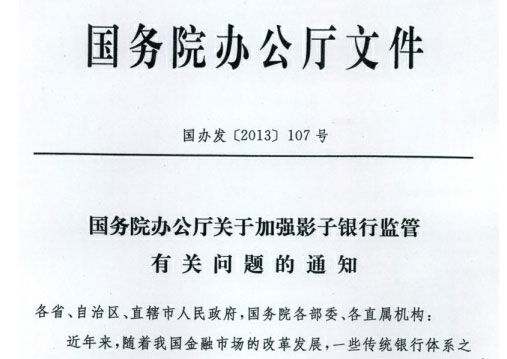

传闻中的107号文犹如洋葱一样,从最初几十个字的版本被层层剥开至原文件的影印版,使市场看到了文件的全文与核心。不过,即便如此,仍然没有人站出来声称对文件的真伪负责。这份有图片有真相的文件,却因为缺乏有关部门的最后证言,仍然让市场真假难辨。

网传国办107号文件,从有人爆出107号文至今,如果加上周末,已经接近5-6天的时间。

网传国办107号文件,从有人爆出107号文至今,如果加上周末,已经接近5-6天的时间。很多时候,我们都在不自觉地使用一个叫做“预期管理”的东西。不知道你小时候有没有做过这样的事:当你考试成绩不好或者做错事的时候,你有没有刻意地多做家务、表现的很乖?之所以要这样做,是希望父母在得知你的考试成绩或者你所做的坏事之后,能够考虑到你此前付出的劳动,从而减轻对你的处罚。

很遗憾的是,“预期管理”在百度百科[微博]中找不到相关的解释。但大致的意思大家都明白,香港金管局前总裁任志刚的解释最为“接地气”:它是我们日常生活的一部分,目的是要将突发坏消息造成的不利影响减至最小,以及将突发好消息带来的有利影响增至最大。说得再直白一些,所谓的预期管理,就是当一个政策出台时,不能把市场吓一跳。之所以要这样,是为了尽量保持市场的稳定以及经济运行的稳定。

上一任总理温家宝那句著名的“信心比黄金还重要”就是对预期管理重要性的最佳解读。

我们欣喜地看到,本届政府对于预期管理非常重视,国务院总理李克强2013年曾多次在重要会议上强调了预期管理的重要性。并且,去年10月份,国办出台了100号文,要求国务院部门中,与宏观经济、民生以及社会关注事项较多的职能部门,原则上至少每季度举办一次新闻发布会。例行新闻发布会的实质,就是对外公开信息、化解市场的迷惑、稳定市场的预期。

然而,遗憾的是,近日市场中广为流传的国办107号文,似乎是走向了有效“预期管理”的对面。从有人爆出107号文至今,如果加上周末,已经接近5-6天的时间。传闻中的107号文犹如洋葱一样,从最初几十个字的版本被层层剥开至原文件的影印版,使市场看到了文件的全文与核心。不过,即便如此,仍然没有人站出来声称可以对文件的真伪负责。这份有图片有真相的文件,却因为缺乏有关部门的最后证言,仍然让市场真假难辨。

从100号文到107号文,相隔的并非仅仅是时间,而是一条看似短暂、实则漫长的路程。在这条路上,信息公开的脚步仍然步履缓慢。

有媒体做过统计,过去的2013年中,外交部例行记者会频率最高,周一至周五每天举行一次例行记者会。国防部、教育部、工信部、卫计委基本上每月举行一次例行新闻发布会。这种发布会是广泛而公开的,任何媒体只要符合规定,都可以参加。

这些部委辖内的事务极少有引起民众心里巨大落差的情况出现,也很少有引发市场剧烈动荡的情况。尽管我们没有证据说明这与这些部委信息公开做得好、政策理念传递到位有直接关系,但我认为也没人能够否认两者之间存在相关性。

这里我要举个证监会[微博]的例子。自打本任证监会主席肖钢建立了定期新闻发布会制度,每周五的例行发布会已经成为了证券市场大事小情上传下达的重要根据地。而由此之后,证券市场上的谣言尽管仍然此起彼伏,但大多市场传闻都及时通过新闻发言人和微博等途径得到了回应,使得这一年多来股市虽然点数没怎么涨,但人心对于证监会政策措施的预期是稳的。包括此次IPO重启,向注册制过渡,整体是平稳的,没有发生剧烈的动荡。

很多人都认同,中国股市的波动很大程度上是由于政策的变化而导致的。2013年股市中发生的几次剧烈波动,事实上多数是因为其他部委的传闻未及时得到回应造成的。

反观另外一些部委,与民生相关性极高、与金融市场联系密切,却极少发声,虽不能说任凭谣言满天飞,但极少公开对谣言进行解释、说明和回应,任由相关板块股票上蹿下跳。一年下来,可能发了数十份文件、通知,公开的不到1/3。很多是先流传到了市场上,然后再被媒体反过来去求证。这个过程中,很多不明真相的人可能曲解了政策意图,将影响带向了相反的方向。

全国领导干部媒介素养培训基地主任,中国传媒大学培训学院院长、教授董关鹏在接受媒体采访时说:“新闻发布制度的关键问题,就是更多强有力的法律法规政策还要跟进出台,要让部委不说话被问责”。他同时认为,一个季度一次例行发布会的要求已经很低了。

政府部门通过对政策工具的清晰界定、对政策调整时机所应具备条件的明确解释,以及定期举行发布会等,使政策在某种程度上可被市场预见,这对于有效引导市场预期都是必要的手段。

从这个意义上来说,不说话理论上没有被问责的道理,但是如果因为不说话而影响了市场的稳定,需要承担的就应该是监管失责的重罪。

当监管部门把管理市场的预期提高到与管理机构同样重要的位置时,恐怕监管的有效性将成倍的提高,监管政策的效果也将事半功倍。

(本文作者介绍:前上海证券报记者苗燕。)

本文为作者独家授权新浪财经使用,请勿转载。所发表言论不代表本站观点。