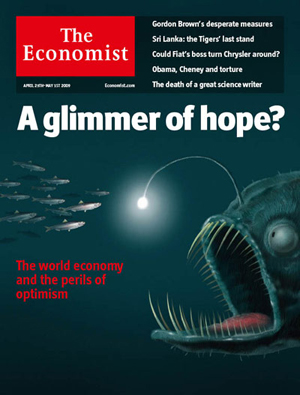

《经济学人》4月25日当期封面:复苏仍遥远

新浪财经讯 本期《经济学人》分析了当前全球经济现状,并认为未来复苏不会是一帆风顺。文章告诫人们要做好长期身处困境的准备。以下为文章概述:

尽管前景不明朗,但人们似乎看到了一些亮光。全球各国的一些经济指标已显现光明。中国经济回升明显,全球加工业下跌势头似乎已放缓。因美英按揭贷款利率,住房价格都在降,两国不动产市场略显一线生机。德国投资者景气指数在近两年内首次出现正值。

表象看起来令人鼓舞,但其中包含着两类陷阱。前一类是人们的信心表现的不是时候。所有这些迹象实质上只表明经济下跌速度在减慢。如此微弱的希望被误认为经济强劲复苏的开端。后一类是信心与好消息让政治家们产生危险的满足感。认为世界经济正在回到增长轨迹的自满,将阻碍复苏和影响到保护经济滑向深渊的政策。

其他糟糕因素也会对经济造成更长期影响。首先是银行业危机和沉重债务问题。因信贷收紧,资产价格巨幅缩水使消费者面临过渡借款风险,由此迫使他们更多储蓄而让需求暴跌。历史经验告诉人们,出现资产负债类的衰退情形是个长期延续过程,随后马上复苏的可能性极微弱。

其次是遭受境外资本输入骤然下降打击的新兴市场国家的经济衰退。2007年共引进超过它们5%GDP的新兴经济体,面临着投资者日趋投资谨慎的形势。据IMF报告,新兴经济体的银行,企业和政府今年面临着约1.8万亿美元债务,其中相当部分来自中东欧各国。即使这些国家能够逃过债务危机打击,但投资者未来数年的信心不可能很快恢复。

综合看,这些危险因素会将世界带入甚至比大萧条时更糟的局势。IMF最新“世界经济前景”报告预计今年全球经济将萎缩1.3%,这是近60年来的首次下跌。同时,全球也出现了史上最具雄心的应对萧条的经济政策。各国央行向市场注入了增强流动性的数万亿美元,他们采取了不惜将基准利率降至接近0%的非传统特殊措施,以缓解信贷市场和放松货币环境。各国政府也在力挺银行并向其注资。富裕国家和新兴经济体都在以财政刺激支撑需求,其中富裕国家的财政预算赤字平均占到各自GDP的9%,是以往任何一次经济危机时的力度的6倍以上。

然而,当前采取的一系列行动规模以往从未尝试过,无人了解它们在何时会产生多大效果。但无论结果怎样,若将持续复苏与依赖维生刺激的经济短暂抽动混淆是一大错误。真实复苏是依赖源源不断的私人开支取代政府需求。但有关这方面的消息几乎都很严酷。

美国现在的情形不容乐观。糟糕的经济指标不时涌出,若近期再无改善,那么衰退延续时期可能会更长。德日两国理论上应更光明些,但实际情况并非如此。德国银行体系坏账尚未全部暴露,且失业率今后可能会走向两位数。日本应对危机采取的行动虽更大胆,但已是GDP两倍的公共债务令政府的调整空间几乎全无。

现在最灿烂的阳光来自中国。政府拥有现金并决定提振内需开支。中国的刺激计划已初见成效,贷款上升,基础设施投资快速增加。据IMF对今年中国经济增长可达6.5%的最新预测可能保守。前3个季度增长可能源自政府需求,特别是基础设施开支的扩张。

综合观察看,前景乐观的看法会很快消失。认为最糟时刻已过去,只能是在全球经济下滑速度已达顶峰的片面感觉上得出的结论。正是因受到规模大,而非连续的财政和货币政策支撑,经济产出最终会稳定下来。但从其他角度看,更黑暗的日子还在后面。目前仍未出现任何传统上的复苏迹象。即使出现增长,但其疲软程度仍难阻止失业增加和闲置产能扩大。全球经济在未来数年内将严重依赖政府支出。

这将意味着许多富裕国家会出现两位数的失业率,并在此停留。增长疲软,持续刺激开支和为整治金融乱局所付出的不断增加的成本,将会使公共债务达到空前规模。经合组织(OECD)成员国会以平均达到各自75%的GDP的负债规模而引发危机。这些成员国的负债规模在2010年前会达到100%的GDP。有悲观分析指出,经济持久疲软可能会在2014年前将这些国家的债务规模推升至140%的GDP。持续失业,连年投资疲软和更大公共债务负担,最终削弱支撑经济的潜能。现已能清晰判断的是,未来增长速度会比任何以往一次危机打击后更慢。

只言片语好消息不反映以上各种危险得到解决,反而会马上导致较少行动的风险。例如为避免通缩,需更多央行采取多项非传统措施。如欧洲央行般的迟缓和踌躇对自己和世界都无益;同样,政府马上寻求撤回财政刺激对复苏也不利。各国政府仍要适时推进改革,特别是以肃整和重组来提高银行的改革力度。那些拥有大量盈余的各国必须大力鼓励其私人消费。中国在提升居民收入和开支上仍不够,它应进一步扩大医疗保健覆盖,为继续培育改革环境而让国企支付更多股息。

政策制定者们同时必须给未来政策调整留有空间。各国央行需要为规范自己今后从各类非传统的政策松绑活动中退出制定规则。所有政府,特别是那些具有糟糕公共财政的政府应考虑如何在中期内降低它们债务比率,但采取的方式不应让刚有起色的私人需求退潮。

一些国家财长和央行行长本周末将在华盛顿出席IMF与世行春季会议。会间的弹冠相庆不合时宜,因自大萧条以来的最严重全球经济衰退还未终结,仍有大量需要他们完成的工作。(皖东)

往期回顾:

新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。