被忽视的失业——供给收缩带来的结构问题

来源:李迅雷金融与投资

李迅雷 杨畅

根据国家统计局的最新数据,6月份全国城镇调查失业率为4.8%,为2016年全国月度劳动力调查开展以来的最低值。从数据看,国内似乎不存在失业问题,不过,今天听到上海郊区的一位镇长这么说:在拆除违章建筑、环保达标等要求下,很多乡镇企业已无法经营,与工人签的劳动合同也无法执行下去,这些大龄职工无法转岗,面临失业……为此,我不由再去搜寻更多的统计数据,相知道这一问题从全国层面看究竟有多大。

从第二产业看新增就业:早已负增长

从2013年开始,第二产业新增就业人员出现连续五年下降,但从2015年至今的三年下降幅度明显放大,这三年第二产业合计减少就业人员1275万。

之所以从2015年之后出现了较大幅度的负增长,与制造业产能过剩背景下的供给侧结构性改革的推进有关,也与环保要求提高、拆除违章建筑等举措有关,这些举措都会导致不达标的企业被关停,从而使得供给减少,PPI上涨,现存企业盈利好转,但制造业的失业率上升。

资料来源:人社部,WIND,中泰证券研究所

资料来源:人社部,WIND,中泰证券研究所从工业企业主要行业来看,从2015年到2018年5月,不到2年半的时间,绝大多数行业都出现了明显的减员。黑色矿采、黑色冶炼、有色矿采、煤炭采选等供给侧结构性改革的重点行业,减员数量靠前,尤其是黑色冶炼、煤炭采选等单个行业减员超过了百万。仅有家具制造、水生产供应、金属制品、汽车制造等少数行业,增员数量不到24万。二者抵消后,工业企业减员总量超过1200万。

数据显示,在1999至2002年也有一波就业人数的负增长,但当时目的是为了“使大多数国有大中型亏损企业摆脱困境,使大多数国有大中型骨干企业初步建立现代企业制度”的目标,需要对国有企业(当时还称作“国营企业”)进行改革,职工下岗则成为推动国企改革的重要手段。

因此,这轮第二产业的减员,主要是建立在国企盈利增速大幅回升的基础上,根据财政部的数据,1-6月,国有企业利润总额17176.3亿元,同比增长21.1%。而2000年前后,则是国企面临亏损的压力。

资料来源:WIND,中泰证券研究所

资料来源:WIND,中泰证券研究所由于国有企业主要集中在上中游行业,供给侧结构性改革以来,国企利润增速触底反弹。与之相一致的是,非私营企业工资增速也见底反弹,与私营企业工资增速逐级滑落形成了鲜明对比。鉴于此,我们大致可以判断,这轮制造业的减员,可能有相当一部分属于民企员工,他们可能是这轮规模以上工业企业盈利增速上升的牺牲者。

二产失业人员并未完全被三产吸收

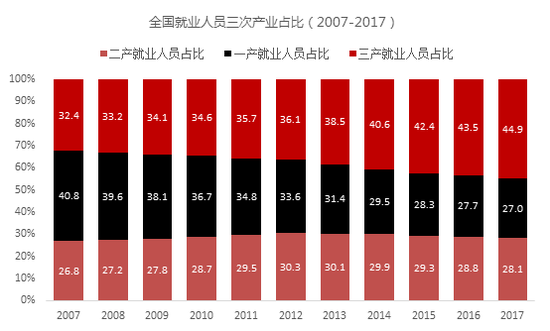

就业人员在不同产业间的流动是一个正常的现象,值得关注的是流向。2007至2011年间,就业人员流向是从一产向二产、三产转移,5年间,一产占比下降了6个百分点,二产、三产分别增加了2.7个、3.3个百分点。

而在2012-2017的5年间,流向发生了变化,呈现出一产、二产流向三产,一产、二产就业人员占比分别下降了6.6个、1.2个百分点,三产占比提高了8.8个百分点。值得注意的是,2012年二产就业占比达到峰值30.3%,随后就业人员开始流向三产。

资料来源:WIND,中泰证券研究所

资料来源:WIND,中泰证券研究所供给侧结构性改革是从2015年末开始的,2015-2017三年间,第一产业和第二产业合计减员3121万,如果考虑到因为年龄原因自然退休的人口,根据国家统计局公布的数据,2014年底15-59岁人口是9.2982亿,2017年底是9.157亿,三年减少了约1412万。2017年全国就业人口为7.76亿,跟全国15-59岁年龄段人口的口径存在明显差异。因此,三年减少的1412万人中,只有一部分能算作退出就业人员,因为第一产业的就业统计中并没有明确退出就业的年龄界限。

即便把这1412万人全算作退出就业的人员,根据人社部公布的数据,一产、二产就业人员合计占比约55%,那么一产、二产中由于年龄自然因素减少的人员约776万。剔除这776万,一产、二产因为非年龄原因减员2345万左右。

如果再加上这三年间从中等教育学校或高校毕业的学生约4500万(前人社部部长尹蔚民曾在2016年说,我国“十三五”期间平均每年需要在城镇新就业的以高校毕业生为主体的青年人大约为1500万人),则合计约6845万,而第三产业就业人员三年共增员3508万,也就是说,也就是说,还有约3337万人并没有实现在第三产业内就业。

从理论讲,影响就业减员还有一个重要的因素,就是劳动参与率的下降(劳动年龄人口愿意就业的比例)。根据世界银行公布的数据,2017年中国劳动参与率为68.9%,较2015年下降了0.8个百分点。

世界银行的口径是劳动参与人口与15岁以上总人口的比重,推算一下,2015-2017年间,国内将近300万人退出了劳动人口,但这与3337万人还有比较大的差距。尽管对于中国庞大的就业人口而言,3千多万人口的转岗问题算不了什么,但其起因很特别:表明中国的产业正处在一个分化和集聚的时代,集聚带来机会,分化带来风险,后者才是决策者需要关注的问题。

收入差距扩大:仅仅靠减税还不够

通过上述分析,我们的大致判断是这轮供给端的收缩所导致的最大问题,可能是低收入者失业问题。尽管总体失业率并不高,但由于去杠杆、环保和拆除违建等举措导致供给端的收缩,影响最大的是低端产业或低端劳动力。

防范风险、环保和扶贫作为今后三年的攻坚战,这是非常明智的举措,让经济更稳定、环境更美好、社会更和谐。但需要关注充分认识到这三大攻坚战所带来的负面影响,正如意识到去杠杆过度会带来负面影响一样,目前调整为结构性去杠杆,金融监管力度和时间均有所改变。

由于我国的社会发展水平和从业人员的专业素质仍偏低,从一产、二产流出的大量人员,受制于知识结构、技术能力等方面的限制,并没有被第三产业吸收。而第三产业对于高技术人员又存在比较旺盛的需求。根据人社部《2017年第四季度部分城市公共就业服务机构市场供求状况分析》公布的数据,其实市场需求略大约供给。

如2017年用人单位通过公共就业服务机构招聘各类人员约434万人,进入市场的求职者约354万人,岗位空缺与求职人数的比率约为1.22,市场需求略大于供给。与去年同期相比,需求人数增加15.6万人,增长了3.9%;求职人数减少了17.3万人,下降了4.8%。市场对具有技术等级和专业技术职称劳动者的用人需求均大于供给。

在产业升级的背景下,中低收入阶层的收入增速明显回落,表现为基尼系数已经连续两年上升。从2017年的数据看,低收入组的人均居民可以支配收入增长7.5%,而高收入组则增长9.5%。根据2018年上半年经济数据,居民人均可支配收入14063元,同比名义增长8.7%;中位数12186元,同比名义增长8.4%,均较一季度有所回落。

资料来源:WIND,中泰证券研究所

资料来源:WIND,中泰证券研究所从上图可以发现,从2016年开始,居民人均可支配收入的中位数始终低于平均数,反映出贫富差距的持续扩大。而导致收入差距扩大的不仅来自工薪收入差距扩大,更主要的是来自财产性收入差距的扩大。

资料来源:WIND,中泰证券研究所

资料来源:WIND,中泰证券研究所如今年上半年,国内居民人均财产净收入为1166元,增长10.5%,高于工资性收入1.7个百分点。这在一定程度上,也反映了只能获得工资性收入的中低收入群体,并没有获得更多的收入来源。

事实上,通过抽样调查所获得的不同层级居民可支配收入差距是低于实际水平的。如根据麦肯锡的调查报告,2017年国内居民消费了全球三分之一的奢侈品,但从官方统计调查所获得的数据看,占我国人口20%的高收入组的年可支配收入只有6.5万元,大约只有美国居民人均可支配收入的四分之一。也就是说,2.8亿的高收入国内居民,其真实可支配收入水平可能大幅被低估。

据那位镇长介绍,上海农民从财政部门获得的转移支付非常低,而且已经很多年没有增加了。因此,在部分底层人员失业的压力之下,如何增加低收入群体的收入水平,应该成为首要任务。日本农民的收入一直高于城市从业人员的平均收入水平,就是靠政府补贴。我国要实现乡村振兴,更需要拿出真金白银来补贴农村居民。

尽管这些年来,城乡收入差的比例有所下降,如15年前约为3倍,如今降至2.7倍,但城乡居民收入的绝对差却从2003年的5700元提高到如今的2.3万元。只有收入的绝对差距缩小,才算真正实现贫富差距或城乡差距的缩小。

最近财政减税的呼声很高,对于消灭绝对贫困也有具体目标。但是,如何缓解相对贫困问题,却没有看到非常明确的政策。但随着人口老龄化的加速,随着全社会产业升级的推进,基尼系数上升问题需要及时应对,如何通过转移支付等手段来优化国民收入再分配方案,不能再停留在字面上了。

而且,一、二产业流失的很大一部分人员不能进入第三产业,表面看只是就业问题,但对于人口日渐老龄化的社会而言,对服务业的需求越来越大,而服务的供给则难以同步增加。劳动人口增长率的下降,有可能出现劳动力市场结构性紧张的状况进一步加剧,服务价格持续上涨的态势,反过来又会增加居民的消费支出压力。

资料来源:联合国,中泰证券研究所

资料来源:联合国,中泰证券研究所这意味着我们不仅要解决部分低收入群体的转岗就业难题,还需要为今后服务消费价格的持续上升给居民带来的支出负担增大而提供解决方案。也就是说,用于民生领域的财政支出,应该在财政支出的占比中要大幅增加。总是通过支持基建投资来稳增长的模式,不能再持续下去了。

责任编辑:李彦丽

热门推荐

收起

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)