从全要素生产率看中国经济70年的增长密码

如果说,过去40年全要素生产率的提升主要源自劳动要素的优化配置,那么未来,在人口红利不断消失的背景下,全要素生产率的提升,将更加依赖资本的优化配置,这是金融供给侧改革的核心逻辑,也是未来金融市场化改革的主线。

图片来源:视觉中国

文 |邵宇 陈达飞

(邵宇为东方证券首席经济学家,陈达飞为东方证券高级宏观研究员)

生产函数常被作为探讨潜在经济增长的起点,它从供给侧将经济增长分解为劳动、资本和全要素生产率这三个部分(当然还可以进一步细分)。今年是新中国成立70周年,本文从供给侧出发(主要是全要素生产率(Total Factor Productivity,TFP)),将新中国70周年的经济发展历程分为三个阶段,分别阐述不同发展阶段驱动经济发展的关键要素,从理论上回答中国经济增速下行的原因,以及从高速度向高质量转变的过程中,经济增长动能如何变换,以厘清供给侧结构性改革的逻辑。

全要素生产率的分解20世纪80年代开始兴起的“内生增长理论”成为研究知识、技术进步和创新对于经济增长之意义的代表。诺奖得主保罗•罗默在20世纪80年代提出的“知识溢出模型”、卢卡斯的理性预期模型和格鲁斯曼—赫普曼模型都是强调技术进步对于经济增长重要性的代表,还有很多模型更加侧重经济增长的内生机制,如金和罗伯森的知识传播内生增长模型、阿格赫恩和豪威特的模仿与创造性消化内生增长模型。这些模型的共同结论是:企业是经济增长的最终推动力,知识的积累和创新是经济增长的终极动力,其政策含义是需要政府制定各种政策支持研究与开发,提升全要素生产率。

所谓全要素生产率,是指在各种要素的投入量既定的情况下,通过提高各种要素的使用效率而产生的额外的生产效率,它可以被分解为资源重新配置效率和微观生产效率两部分(蔡昉,2014),前者源自生产要素从低生产率部门向高生产率部门的转移,后者则与熊彼特的“创造性毁灭”有关。由于劳动力和资本这些有形投入均受到报酬递减的约束,若没有全要素生产率的提升,经济增长的稳态将是人均产出的停滞。所以,全要素生产率的提升,是提升劳动生产率,促进经济发展经久不衰的源泉。

资源重新配置效率表现为人口流动和产业升级。改革开放以来,特别是社会主义市场经济改革以来,市场在资源配置中的作用越来越重要,伴随着制度性壁垒的消除,劳动力不断地从农业向制造业和服务业转移,农业在国民经济中的比重越来越低,农业人口占总人口的比重也越来越低,这是过去40年中国全要素生产率提升的重要途径。资源配置效率不仅体现在不同产业之间,还体现在产业内部不同行业和企业之间的重新配置,关键问题是配置的方式。计划经济时期,资源配置的方式是政府指令,在一个缺乏价格机制和竞争机制的环境下,“创造性毁灭”的机制也不存在。十八届三中全会确立了市场在资源配置中将起决定性作用,以及当前推动的金融供给侧改革,都将为中国全要素生产率的提升打开空间。

微观生产效率是提升全要素生产率的另一个渠道,它与微观主体的激励机制、管理方法和技术创新密切相关。一言以蔽之,由创意和创新所产生的全要素生产率的提升,都可以算在微观生产效率的部分,其中最重要的是技术进步(蔡昉,2014)。就像劳动力供给可以抑制资本边际报酬递减一样,技术进步也可以抑制资本与劳动边际效率的下降,从而为经济的持续增长带来新的动力,这已经成为经济发展理论中的共识。

熊彼特认为,企业家对利润的追求而驱动的创新是“经济发展的根本现象”,是经济突破平庸的“循环流转”过程的“基本力量”,“创造性破坏”是经济发展的本质性事实。索洛(1957)模型认为,长期来看,经济增长的唯一源泉是技术进步。在探讨美国经济增长的来源时,他认为美国20世纪前半期工人人均产出的增长中,技术进步贡献了7/8。蔡昉(2014)认为,日本“失去的10年”,实际上失去的是创新,从而导致全要素生产率对经济增长的贡献率从1985-1991年之间的37%下降到1991-2000年的-15%(如图1所示)。

数据来源:Asian Productivity Organization,APO productivity Databook 2008;蔡昉(2014),笔者绘制

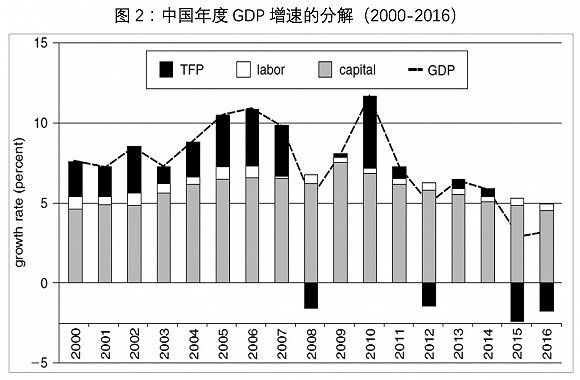

数据来源:Asian Productivity Organization,APO productivity Databook 2008;蔡昉(2014),笔者绘制图2是对中国经济增长的分解,包括劳动、资本和全要生产率三个部分,可以看出,2008年金融危机之后,中国也面临着全要素生产率增速由正转负的问题。世界银行经济学家Louis Kuijs(2010)估算的结果认为,全要素生产率对中国劳动生产率的贡献从1978-1994年的46.9%下降到了2005-2009年的31.8%,并进一步下降到2010-2015年的28%。经验证据显示,能否维持全要素生产率和劳动生产率的提升,是一个国家能否顺利摆脱“中等收入陷阱”的一个主要原因。

数据来源:The Conference Board Total Economy Database, May 2017.

数据来源:The Conference Board Total Economy Database, May 2017.改革开放的40年,依托人口红利和资本有机构成的提高,中国摆脱了贫困,进入到中上等收入国家的行列,下一阶段的目标是在2022年左右步入高收入国家之列,在这之后,还要实现人均收入的不断提升,缩小与发达国家的差距。理论和实践证据均表明,实现人均收入不断提升的唯一途径就是提升全要素生产率。

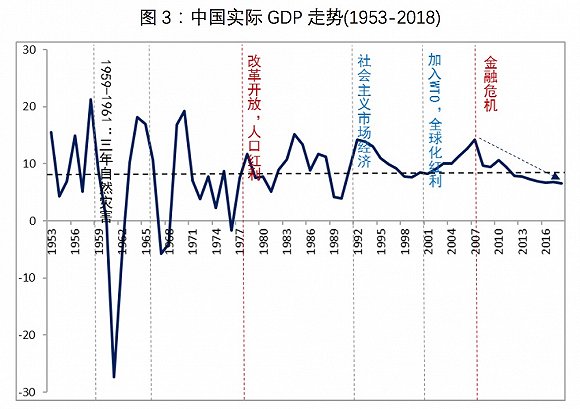

中国经济增长的三个阶段去年是改革开放40周年,今年是新中国成立70周年。回顾新中国这70年的发展历程,结合前面所论述的经济增长理论,我们大致可以将其分为三个阶段进行解释。在正式阐述这三个阶段的特点之前,有必要描述图3-图5的内容。图3为1953-2018年中国实际GDP同比增速。

数据来源:WIND,笔者绘制

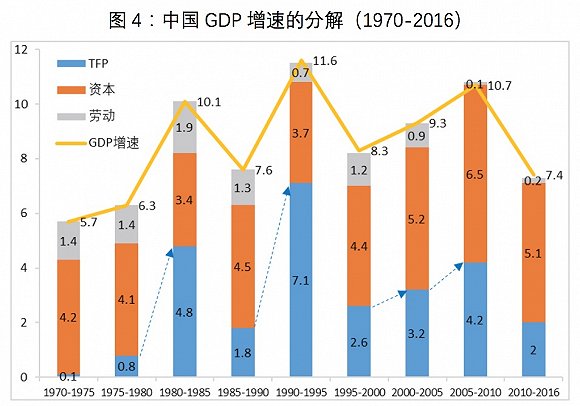

数据来源:WIND,笔者绘制图4将实际GDP增速分时段拆解为劳动、资本和全要素生产率这三个要素,三者相加即为当期的GDP同比增速的平均值;

数据来源:Asian Productivity Organization,APO productivity Databook 2018,笔者绘制

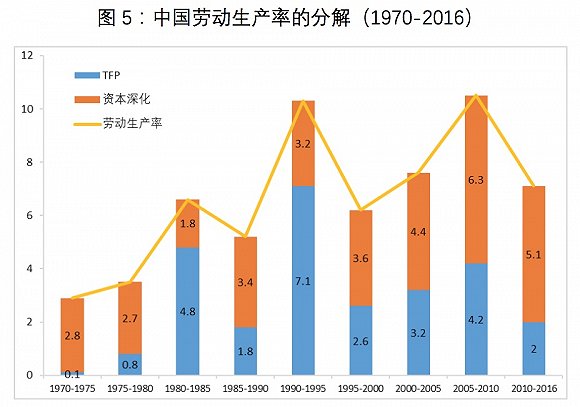

数据来源:Asian Productivity Organization,APO productivity Databook 2018,笔者绘制图5进一步对劳动生产率进行分解,主要来自全要素生产率和资本深化。所谓资本深化,即资本有机构成(资本劳动比)的提高。比如,当劳动力成本提升时,企业更倾向于用机器替代劳动,致使单位劳动的生产效率得以提升。图5中的全要素生产率增速与图4相等。

数据来源:Asian Productivity Organization,APO productivity Databook 2018,笔者绘制

数据来源:Asian Productivity Organization,APO productivity Databook 2018,笔者绘制第一个阶段:1949-1978年。这是一个资本相对短缺的计划经济时代,政府“有形之手”是资源配置的唯一手段,政策向城市和重工业倾斜。其结果是,不仅农村发展相对滞后,城市化和工业化的进程也非常缓慢,可以说是既没有发展的速度,也没有发展的质量,而且经济的波动性还非常高。1959-1961年三年自然灾害期间,GDP同比增速最低降到了-27%(1961年)。

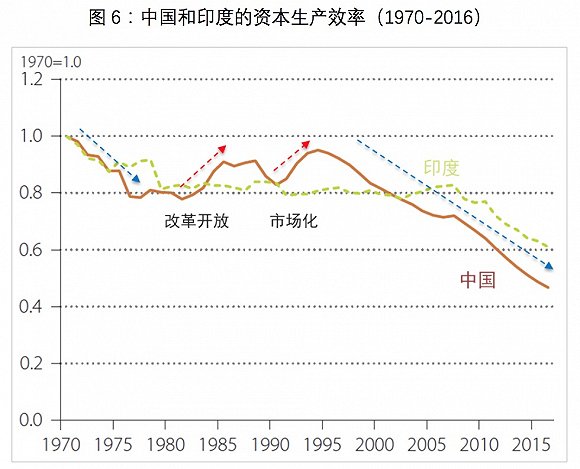

这段时期,中国经济发展的主要动力来自资本的积累,但由于实施了严格的户籍制度,人口流动与资本积累的方向不一致,资本的边际报酬呈现递减趋势(如图6所示)。而且,人口流动所能产生的资源配置效率难以释放,计划经济体制下又毫无激励机制可言,技术进步处于停滞状态,全要素生产率对经济增长的贡献几乎可以忽略不计。如图4所示,在1970-1975年间,GDP同比增速为5.7%,全要素生产率仅贡献了0.1个百分点。

第二个阶段:1978-2008年。萧伯纳说,如果不改变思想,那就什么也改变不了。改革开放的过程,就是解放思想的过程,是不断消除政治和经济中的体制机制性约束、释放经济中的潜在红利并使经济向潜在增长路径回归的过程。

户籍制度逐渐放松,人口得以自由流动,农村大量剩余劳动力流向城市,劳动年龄人口数量不断增加,高考制度得以恢复,双重人口红利(劳动力流动和劳动年龄人口占比增加)和人力资本的积累,再加上城市化和工业化带来的资本深化,都是这段时期经济发展的重要驱动力。更为重要的是,市场在经济发展中的作用越来越显著,价格机制开始发挥资源配置的作用,竞争机制带来“创造性毁灭”,微观主体的能动性得以发挥,全要素生产率对于劳动生产率的贡献,相比第一个阶段,是从0到1的飞跃。

劳动对经济的贡献,不仅体现在劳动对GDP增速的直接贡献,还体现在劳动生产率的提升上,劳动与资本的匹配,还使得资本生产效率呈现上升趋势(如图6所示)。这段时期内,全要素生产率对劳动生产率和经济增长的贡献也非常显著,改革开放初期(1980-1985)、社会主义市场经济改革初期(1990-1995)以及加入WTO之后(2000-2005以及2005-2010)都有显著提升。

数据来源:Asian Productivity Organization,APO productivity Databook 2018

数据来源:Asian Productivity Organization,APO productivity Databook 2018第三个阶段:2008年至今。2004年之后,中国从刘易斯的二元经济发展阶段进入到新古典发展阶段,农村人口从过剩变为短缺。2010年前后,劳动年龄人口占总人口的比重开始下降,人口红利开始消失,劳动力工资,特别是非熟练劳动力工资快速上升,使得中国的制造业竞争力开始下降。人口红利的消失,劳动对GDP的直接贡献开始下降,劳动力资源重新配置带来的劳动生产率的提升也开始减速,它还使得资本的边际报酬加速递减。

2008年的美国次贷危机和2010年的欧债危机终结了中国的全球化红利,外需急剧收缩增加了中国经济硬着陆的风险。2016年特朗普当政,掀起了保护主义的浪潮,全球规则面临重构,中国很难再轻易摘取“低垂的果子”。

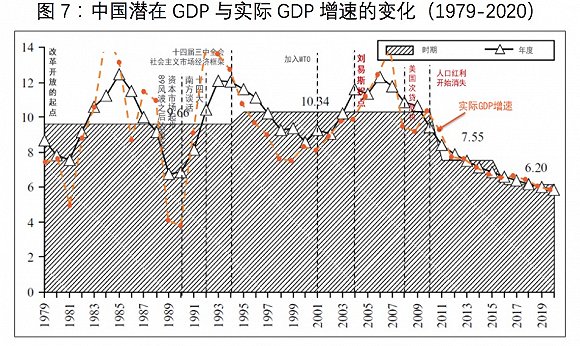

结果就是,自2006年开始,潜在GDP增速不断下行,实际GDP增速在2009-2010年的强刺激政策的支持下出现反弹,在2010年后向潜在GDP收敛(如图7所示)。从图4和图5可以看出,全要素生产率是这段时期GDP增速和劳动生产率下行的最主要原因。全要素生产率增速从2005-2010年的4.2%下降到了2010-2016年的2%,降幅2.2个百分点,可以解释GDP增速下降中的66.7%(2.2/3.3)和劳动生产率下降的64.7%(2.2/3.4)。

资料来源:陆旸和蔡昉(2013),WIND,笔者绘制

资料来源:陆旸和蔡昉(2013),WIND,笔者绘制2008年美国次贷危机是需求侧冲击,却开启了中国GDP增速趋势下行的“周期”。笔者认为,本质上来说,问题还是出在供给侧。过去10年,稳增长一直摆在宏观政策目标的重要位置,从4万亿到PPP,再到房地产政策的调控,都没能扭转GDP增速下行的趋势。

从图7可以看出,中国GDP增速下行,最先表现为潜在GDP增速的下行,其出现的时间为2006年,在这之前的2004年恰恰是刘易斯拐点。这一年,第一次出现民工荒,后来成为常态。实际GDP增速在2010年达到10.6%的周期高点之后,便一路下行。正好是这一年,中国的劳动年龄人口占比达到最高峰,而后不断下降。

归根到底,潜在经济增长只取决于两个因素:劳动数量(L)和劳动生产率(Y/L),而这两个因素都取决于人,生产函数中的劳动力(数量与人力资本)、资本和全要素生产率(微观生产效率、资源配置效率、技术创新等),无不与人的因素紧密相连。人的流动与资本的流动相互牵引,在二者的融合中,要素重新组合,新技术得以发明,劳动生产率得以提升。所以,实体经济层面着眼于长期可持续发展的供给侧结构性改革,就是要抓住人这个“牛鼻子”。

改革开放40年的高速发展阶段,中国全要素生产率的主要来源是劳动力在农村和城市以及农业和工业间的转移而获得的要素配置效率,那么,随着人口红利逐渐消失,微观生产的效率对提升全要素生产率来说就显得更为重要,关键的问题还是如何把激励机制搞对,这取决市场能够在资源配置中发挥决定性作用,取决于能否真正建立起“创造性毁灭”的机制,取决于国企与民企之间能否实现“竞争中性”,取决于资本市场能否更好的发挥资本配置的功能,而这一切,都取决于政治和经济体制改革。

如果说,过去40年全要素生产率的提升主要源自劳动要素的优化配置,那么未来,在人口红利不断消失的背景下,全要素生产率的提升,将更加依赖资本的优化配置,这是金融供给侧改革的核心逻辑,也是未来金融市场化改革的主线。

(文章仅代表作者观点。)

(本文来自于界面)

热门推荐

收起

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)