「托尔金的世界」

主笔 | 蒲实

如果一个欧洲人出生于两百年前,他很可能生活在寂静的贫穷中,坚信有鬼怪、神灵或上帝引领着生命与死后的一切。这种生活在现代社会已不复存在。我们生活于物质极大丰富的喧嚣中,相信人只有这一辈子,对于彼岸世界无法再形成清晰的图像。这种跃迁的历史起源于英国,大概发生在17至18世纪。促成这种跃迁的根源是我们对抽象自然定律有了认识。于是,神灵、鬼怪、上帝乃至信仰都变得可疑起来,不再关乎我们的个人幸福。

刚多林围城,图片选自《中洲地图集》Illustrated by John Howe

1917年,J.R.R.托尔金教授与他青年时代的好友克里斯多弗·怀斯曼在重逢时发生了争吵。这场争吵起源于细小的观察,上升到理性主义和神秘主义之争。托尔金认为世俗中绝大部分人沉闷得让人难以理解,他将这归于“背景冲击”。中世纪欧洲视为寻常真理的忠诚美德,随着大环境和历史背景不复存在,早已彻底崩坏。他哀叹,两个世纪以来人类各项工程中的伪造之作和“美”的腐朽,早在中世纪发生巨大背景冲突的时候就已显现出征兆。怀斯曼则认为,中世纪弥漫着迷信的苍白气氛,魔法丛生。在他看来,现代的冲击在表面,而不在背景;现代社会个人忙于生计,已无法完全理解彼此。

托尔金与怀斯曼所争论的“巨大背景冲突”是什么?对这一背景冲突的认识,或可为我们理解托尔金的神话体系提供一条线索。

托尔金(摄于1955年)

托尔金对创造力性质的关注和演绎,对机械科学的反感,都与19世纪欧洲社会正在发生一场历史性过渡有关。科学史学家弗洛里斯·库恩这样描述这一历史性过渡:“新的科学心态背后潜藏着一个关键转变,即科学从自然哲学中解放出来,包含整个自然和世界的各种体系让位于一种狭窄得多的科学知识观”。早先人们认为对自然的认识只有在一种关于世界和人及其相互关联的无所不包的思想框架中才有意义,而新科学,尤其是先驱伽利略所例证的新科学,能使我们在事先不了解事物整体的情况下研究现象。新科学不再从整体上理解世界秩序,而看重定量精确性的方法论。这种分离放弃了知识的统一性理想,专业化过程不断推进,统一性丧失。

托尔金与朋友争论的“大背景”问题,虽然他并未对其进行阐述,但从争论的观点中可以辨识出,它与如何看待中世纪和现代科学有关,与如何看待创造性和知识的性质有关。“曾经,所有科学都是一种灵知(gnosis),一种对万物本性的洞见,通过连续不断的启示而进行。科学革命在使人类知识和能力极大增长的同时,也在这一过程中丧失了某种至关重要的东西。它涉及洞察人的灵魂,在意识和潜意识层次洞察灵魂的复杂层面,洞察灵魂行善作恶的能力和创造力的秘密。文艺复兴时期的人居于那些难以捉摸的领域中,而17世纪失去了与那个大谜(magnum miraculum)的联系。”这种洞察曾以一种人们已很陌生的语言来表达真实事物,是“智慧文学”常用的语言。

在历史学研究取得这些进展之前,托尔金已以他的语言才能通过词语的途径洞悉了这个“大背景”中潜伏的危机。在托尔金看来,创造力衰微与精神世界的分裂有莫大关联。他感到,现代人生活中最大的悲剧莫过于无人知晓宇宙和意识的根本所在,无迹可寻,从而导致了一系列的疲倦不安和心智混乱,是丑恶的根源。虽然我们把托尔金创造的神话和史诗命名为“奇幻文学”,但托尔金自己则觉得他是在挖掘早已隐藏在某处的真理。他说,他只是记录了已在那里的东西,而不是发明。托尔金相信他在《魔戒》中写下的东西是真实的,并不是说这些事情曾经发生过,它们实际上通过一种日常生活中无法找到的路径为我们描绘了真理的存在。他的神话常常审视的是历史的断片和裂缝。

《指环王1:护戒使者》剧照

《指环王1:护戒使者》剧照让我们再进行一次历史跃迁。第二次世界大战和德国的悲剧使德语诗人保罗·策兰在他的未竟手稿《夜之断章﹒晦》中写下这样的片段:

狂野的诗,晦而

不明,在纯粹的

匆匆诵读的血迹前。

每一个没有黎明的白日,

每一个白日就是它的黎明,

万物

在场,空无

标记。

“空无标记”,这是一种记忆被洗劫一空的虚空中的虚空,尽头无路,一座水泥花园。

“诗”“晦而不明”“血迹”“万物”和“标记”,这些词跳跃着进入脑海,却让人感到一种深不可测的悲伤。“伤悲的根源不是生活中的挫败感,而是存在的根基从根本上丧失——空无标记”,“再也没有你的名字和容貌”。

托尔金对弱小者改变历史的期待和他在第一次世界大战中的经历有关,战争激发了他的同情心(TPG/alamy 供图)

托尔金对弱小者改变历史的期待和他在第一次世界大战中的经历有关,战争激发了他的同情心(TPG/alamy 供图)在为《暗蚀》所写的序言中,译者孟明循着策兰的诗歌追问:当策兰写下“万物在场,空无标记”这句诗时,我们如何从“空无标记”中确定一个在场者,或曾经的在场者?“奋力擎起/这标记/如大梦燃烧/在它命名的方位”。战后,人们草草打发历史和记忆以生存生活下去,但对策兰来说,见证的东西不会自行消亡,它只是如同焚毁的星座,必须重新点燃并给它标出一个方向。“没有名字和容貌”是何种意味?历史彷佛是一种伤悲,它不存在于世人的纷纷议论中,而藏于沉默的角落和被遗忘的断片中。什么是真实?“暗蚀了/那钥匙的权力。/獠牙统治者,/从白垩的痕迹而来,/对抗人世的/分秒”。

这个“白垩”是指大屠杀抛尸弃骨的尸场和沟壑,它让我想到托尔金写到的格鲁姆精灵和人类所进行的战争。死亡山上发生了恐怖屠杀,格鲁姆精灵的尸体组成了世界上最大的石冢。“暗蚀”的时间可以从20世纪回溯到很远,直至席勒曾描述的欧洲思想史上人类和平共居的美好“中间”(Mitte)消失的年代。孟明注释说,空寂的中间,古高地德语作mittǐ,源自歌特语midjis,拉丁文释义medium,指空间和场所的“中心”、“中央”,与边缘相对,亦指两地之间的中间地带或不同事物交汇的区域;抽象意义则指“不偏不倚”,尤指中立或公允,或指居中,在冲突关系或不同意见之间达成和谐。“这飘移的空寂的/好客的中间。一旦分开,/我落在你身上,你/落在我身上,彼此/都失落了,于是我们看穿:/那/同一者/断送/了我们,那/同一者/忘却/了我们……”

不知何故,策兰的诗尽管寥寥数语,却不断在我头脑中唤起托尔金在他的中洲世界中所标记、描述、绘制过地图的那些风景来。这些想象中的地理风光是头脑与心灵的创造物,却通过故事来引导,使得个人与风景之间建立起某种联系。而一旦关于风景的观念、神话或想象在某处形成,它们便会以一种独特的方式混淆分类,赋予隐喻更高的真实。

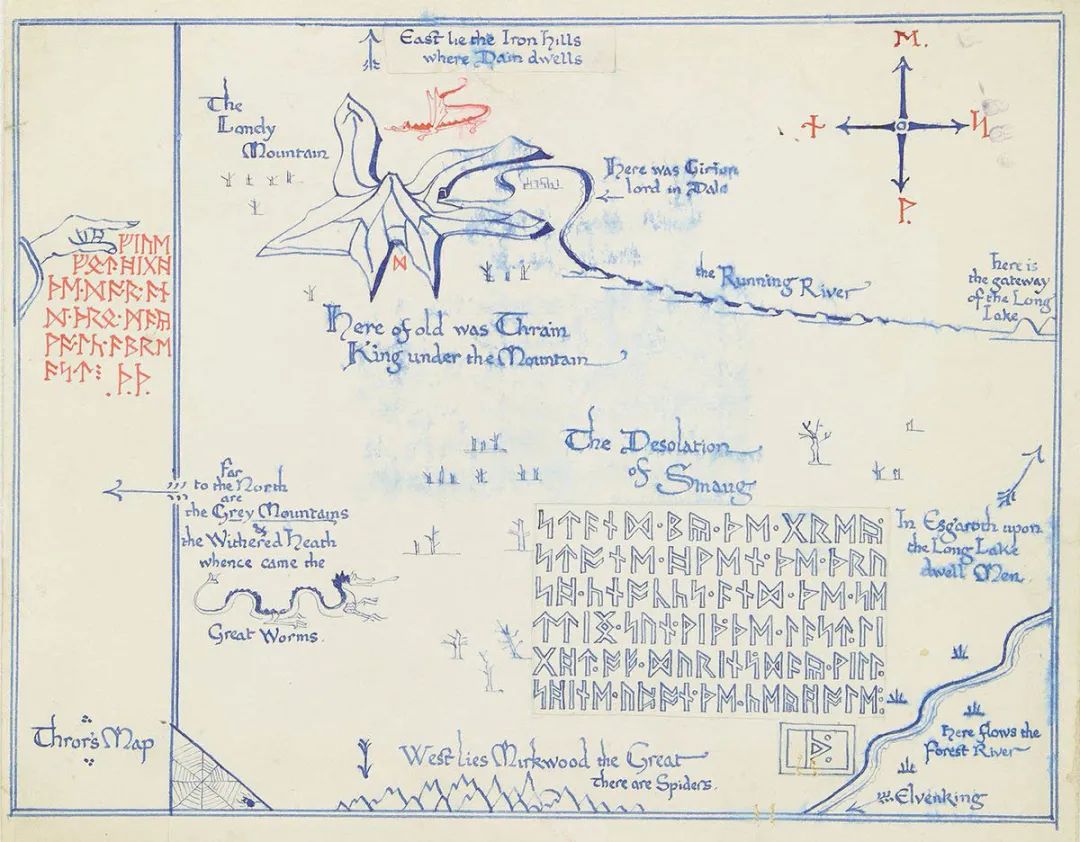

《霍比特人》地图,图片选自《中洲地图集》Illustrated by John Howe

“标记”是一种命名。它为何如此重要,事关存在?或许我的一段旅行经历可以向读者阐释这个问题。几年前,我曾有过一趟挪威之旅。我们从尤坎出发,由东向西横穿至卑尔根,在延绵的雪山间行驶。旅途的大部分时间,我们的汽车都在积雪很厚的山路上行驶攀爬,车轮在松软的雪上碾压出有些清脆的坍陷声。山间分布着白雪覆盖的森林里颜色亮丽的坡顶小木屋,如一幅幅油画。阳光洒在光秃秃的树枝上时,凝结在枝头的小冰晶闪烁着变换的光芒,像挂在白日天空里的星星。

身置自然的奇景之中,我却很快发现,这些风景对我来说充满陌生感。进入自然风景,便是地质时间了。挪威西南部峡湾最新最年轻的冰川,也是在第四纪冰川期“宏积世”诞生的。这个时期是250万年前到1万年前,人类文明的时间还空白着。盖朗厄尔峡湾的路途自然风景不可谓不壮美,可以领略白雪覆盖的山峰,轰鸣的瀑布,深蓝色的幽深峡湾和种类丰富的植被,也有很多Z字形的险路。但它的陌生性还是语言上的。诸如地图上“Dalsnibba”“Flydalsjuvet”“Ørnesvingen”“Skagefl唓Knivsflå”这些地名,仍然还是挪威语意义上的符号,对我来说充满尚未探索的未知。在几亿年前形成的幽谷和上千年的侵蚀造就的陡峭谷壁里,人就像迟来的尘埃。一切也源于言说的不足:我无法叫出沿途所有地点的名字,很多挪威语的地名都还未被翻译过。地图上的这些村庄与小镇,也不能频繁点击、激活我脑海中记忆的某处链接。我感到自己并不在场,由于缺乏情感经验,那种陌生感让我像一个旁观者与过客,无法融入这片亘古而蛮荒的风景。

与此相对的是阿尔卑斯山。少女峰和艾格尔峰早在11和12世纪就被命名,到了18世纪,则开始了真正的微观命名,壁龛、槽口、山肩、山脊、冰川和路线都开始以登山家和探险家的名字命名。在阿尔卑斯山的细致地图上,那些名字就像小小的黑色车轮条幅般从各种地质地貌中辐射出来。英国自然作家罗伯特·麦克法伦写道:“通过名字在景观中给地方做记号——试图在时间和空间里铭记风采和事件——是一种景观讲述故事的方式。曾有我阅读到的人在地方X诞生、居住、去世,记录过那里的景色,X的名字就赋予了景观意义和结构。否则,这些景观将变成毫无意义的重复”。文字因此“定义了空间,联系了多个不同的地方。对高山上不断变化的冰、暴风雨和岩石来说,他们提供了稳定性——语言、叙述和情节的稳定性。为景观命名,是把空间放置于更广袤的环境中,将未知变成已知的方式”。

《海蒂和爷爷》中的阿尔卑斯山

托尔金创造中洲世界的过程,我们可以把它理解为一个对充满了远古回忆的地方进行命名和标记的过程。他感到世界上充满往昔的回声,房间里也可以充满鬼魂。他相信,地理是塑造人类多样性的重要因素,而地理的形成出自神性,正是被遗忘的早期人类的“神秘记忆”塑造了世界最初的模样。在寻找“神秘记忆”的过程中,他希望能在理性主义和神秘主义之间架起一座桥梁。这一条语文学的路径,也是按照托尔金所希望的角度去理解中洲神话的途径。他对名称的钟爱使他能够只用廖廖数语就构建出中洲的充实历史。他一边写霍比特人,一边随着比尔博去冒险。我们只知道孤山的辛达语名称是埃瑞博,但假以时日,长湖北端这座孤零零的山峰,奔流河的发源之地,还会得到更多名称。为中洲世界绘制插图的艺术家约翰·豪认为:“托尔金为中洲每一种文化都创造了特有的名称,借此,他通过最初命名者的视角给各种文化添加了历史。将它们相互比较印证,就会得到一个逼真且让人信服的历史片段,这是单靠描述做不到的”。

我不是一位专业到能够从中古语言学角度解释中洲地图的读者,只能模糊领略到他的这种思想在中洲世界中如景深一般的轮廓。复旦大学研究中古英语的包惠怡副教授认为,托尔金恢复了一种四百多年前的叙事地图。“这类地图并不是对外部空间精确的复刻,而是反映制图人在空间中的在场感,是对特定旅程的记录”。在托尔金为中洲所绘制的地图中,可以寻觅到他曾经做过漫游之旅,比如1911年他19岁时在瑞士的徒步旅行。阿尔卑斯山可能是记忆的来源:在劳特布伦嫩小镇附近的一处地点,能辨认出托尔金在自己的幽谷插画中绘出的悬崖;少女峰可能给了他凯勒布迪尔的灵感,那是甘道夫山巅大战炎魔的地方;《霍比特人》中的孤山可能是马特洪峰;长湖镇则基于托尔金与瑞士湖居民的相遇。这种来自托尔金个人体验的真实感渗透了中洲的大部分地区,好像每个地方都能找到现实对应的地点。不过,这种过度合理化的方法会忽略托尔金想象力的广度和深度。中洲有很多地图,但都深深地扎根于语言学中。

在包慧怡为这期封面撰写的文章《从“星引之地”到纸上中洲:文学制图家托尔金》一文中,她如此写道:

好的地图扎根于我们脑中秩序与混沌、已知世界与未知疆域之间的灵泊地带,是“在家感”和“在野感”的奇妙结合,它召唤我们去探险,更引诱我们去想象驯服陌生的地貌,在荒蛮之地意外发现温暖如家的落脚处——或者更妙地,在原以为不可栖息之处亲手筑造家园。这或许就是为什么,每当我们在托尔金的第三纪元中洲地图上延绵的迷雾山脉西侧、响水河尽头的支流看到标识“幽谷”(Rivendell)的小三角形,心中就会升起倏忽而过的安全感:无论四周环境如何险恶,黑暗力量如何迫近,埃尔隆德厅堂里的竖琴声永远会在壁炉边潺潺流淌;风雨飘摇中,埃尔隆德之家仿佛三角本身一样稳固。这或许也是为什么,当我们凝视地图上迷雾山脉以西标为“罗瑞恩”(Lorien)的那片森林,我们会想到护戒同盟方才在漆黑的墨瑞亚矿坑中遭受的痛苦,却也立刻会忆起“金色森林”洛丝罗瑞恩(Lothlorien)令人心悸又宁静的美,时间仿佛在此终止,任何生灵都能在这古老的精灵国度产生“归家感”。

她继续写道:

当“第一个目睹大海的凡人”图奥追随天鹅与海螺声,跋山涉水来到第一纪元最后的精灵家园刚多林,穿过崎岖黑暗的隧道再次来到日光下,在远处的山丘顶上初次目睹那座“披着晨曦的城市”,托尔金没有直接描述图奥的激动心情,而是让守城的卫兵报上了这座古老城市的七个名字:“我被称为刚多巴尔和刚多林巴尔,‘岩石之城’与‘石中居民之城’;我被命名为‘岩石之歌’刚多林与‘守卫之塔’格瓦瑞斯特林,或‘秘境’加尔夙瑞安,因为我隐藏在米尔寇的眼目之外;但那些爱我至深的人称我‘洛丝’,因为我如同一朵鲜花,正是‘平原上盛开的鲜花’洛丝恩格瑞尔……但是,我们日常交谈时最常称呼它‘刚多林’。”

在《论童话》(On Fairy-stories)一文中,托尔金教授阐明了他对童话和神话的热爱源自何处。他说,神话这种关于世界如何诞生的超自然文本,早已被成年人放逐到儿童的书架和枕边,自然科学让我们不再相信曾经有过创造万物的神明。然而,几乎每个文明中,都存在着一段人与鬼神混居的远古岁月。在无人记得的年代,世界的先民跟随贤者,敬畏自然,也与超自然的力量和谐共处,存在着与神灵晤谈的通道。但所有的文明又都讲述了神话与历史的分道扬镳。工厂的烟囱和一棵大榆树相比,能有多真实、多鲜活呢?或许正因为我们失去了对大地的热爱,再也打不开古老的“智慧之书”;对所谓“真实”世界的执着使我们隔断了与神性的连结。

在托尔金的世界中,万物在场,皆被标记。在托尔金看来,“真理”的某些方面只在这种故事模式中才能被感知,而它们注定要不断重现。他的中洲世界如此完整,仿佛它真正存在过一般,只是在现世的文明中它和许多远古文明一样被遗忘、隐没了。托尔金说:他只是记录了已在那里的东西,只是在发掘早已隐藏在那里的真理。美、真实、荣誉……这些都是超越了凡人的真理,它们就在那里,许多人却看不见。这些真理是非实体的,但这并不影响它们对我们的真实性。托尔金说,只有通过神话的语言,通过众口相传的故事,我们才能对来自上帝的生命产生期望,才能说出真理。

“撰写和阅读神话是对生命中最重要的真理的沉思”。

《托尔金》剧照

《托尔金》剧照大概十年前曾到牛津采访。在我的记忆里,如梦似幻的牛津遍布着美丽的花园。圣约翰学院就有一片奇妙的花园。在茂密的树林里,美国鹅掌楸、南欧紫荆、天堂树、珙桐、桉树、罕见的弯橡树、奇怪弯曲的魔栗树热闹地生长。记得有一天,我穿过新学院的一道铁门,沿着环绕着浸水草甸的艾迪生小道走,便看见一片小园林。园中鹿群正以骄傲的姿态游走,冷眼睥睨路过的游客。继续走是一片广阔的草甸,沿着草甸蜿蜒的那条看不到尽头的幽长小径将我带到一座桥前,这座桥通向学院教职员工的专属花园,把我引入了一片世外桃源般的仙境。那片围合的花园里,右侧生长着成林的老法国梧桐树,左侧盛开着遍野的鸢尾花,鸟鸣花香。向左转一个弯,一条椭圆形的围合小径环绕着坡地与草甸之间的小花园,园中梧桐树枝繁叶茂,枝杈纵横,像地下交织生长的菌类。

站在参天古树下,我想起了J.R.R.托尔金教授,想到了他创造的精灵族的昆雅语,矮人族的克度祖语,还有树人的恩提什语。托尔金很爱树,他认为树“生长的缓慢与长成后的精彩,为树这种植物罩上了一层神圣感”。这些古树之间的地带似有什么存在。它们聚集成林,各自深深扎根,从大地汲取能量,互不干扰地垂直向上生长,其间有某种无需言说的可贵品质。我产生了一种感觉,如果你有一双古老的慧眼,将能看到精灵在这林间空地上嬉戏。

(参考书目与资料:【英】约翰·加恩:《托尔金与世界大战——跨过中土世界的门槛》,陈灼译,文汇出版社,2008年。【加拿大】约翰·豪著:《中洲旅人:从袋底洞到魔多》,邓嘉宛、石中歌译,上海人民出版社,2019年。【荷】H.弗洛里斯·科恩:《科学革命的编史学研究》,张卜天译,商务印书馆,2022年版。保罗·策兰,《保罗·策兰诗全集》第八卷《暗蚀》,译者孟明,华东师范大学出版社,2017年8月。)

产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股

产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股

产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股

产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股

产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股

产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股

APP专享直播

热门推荐

收起

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)