意见领袖丨邵宇(东方证券首席经济学家)赵宇、陈达飞

通胀起“锚”

在描述通胀预期(inflation expectation)的作用时,Reis(2021a)比喻称:“要回答通货膨胀向何处去的问题,我们就像坐在海滩上的人,看着一艘随着海流漂浮的船,试图弄清楚它是越漂越远,还是已经停靠在岸边,以免为时过晚。如果有一张屏幕,显示的是水下摄像机的画面,哪怕是船锚的颗粒状图片,都将提供很有价值的信息。”“水下摄影机的画面”或“船锚的颗粒状图片”指的就是通胀预期。它可以反映不同行为人对未来通胀走势的心理预期,也发挥着“船锚”的作用。虽然通胀预期数据充满了噪音,也时常会给出错误的信号,但它仍然是未来通胀锚定在何处的最有效的指标。

物价决定于商品(或服务)的供求关系,但无论是供给还是需求,都会受到通胀预期的影响。它是消费者、企业和金融市场参与者行为的重要决定因素,也是美联储判断未来通胀走势、分辨临时通胀(或通缩)与持久通胀(通缩)、确定货币政策立场的重要参考。如果通胀预期上升,家庭将会购买更多的商品,投资者将从名义资产(比如债券)转移到实物资产(如房地产),工人将要求更高的工资,公司也会向消费者转移成本,所有这些都会导致通胀预期的自我实现。

美联储前主席伯恩斯(Burns)一直认为,由通胀预期驱动的工资-价格螺旋上升是高通胀的主要驱动因素。因此,他一直主张政府通过工资与物价管制来打破通胀螺旋。美国20世纪70年代大通胀的形成,石油等大宗商品价格的上涨是直接原因,但通胀的持续性却很大程度上依赖于通胀预期的影响(Reis,2021a)。

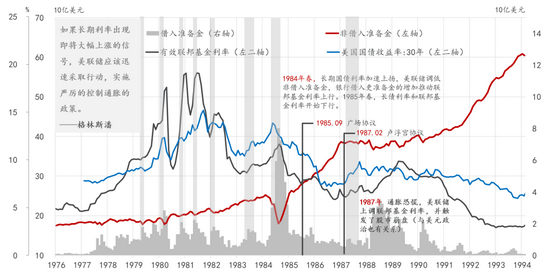

预期通胀无法直接观测。在早期的实践中,最具操作性和最高频的方式是观察长端美债利率,这是美联储自1951年“财政部-美联储协议”以来的传统。马丁认为,长端国债利率上行反映了金融市场参与者的通胀预期的抬升,如果它进一步蔓延到商品、服务或劳动力市场,通货膨胀就会变为现实。沃尔克和格林斯潘时代,受“逆风而行”规则的指引,如果长端国债利率上行,美联储往往会提升联邦基金利率来压制通胀预期(见图1)。当然,这也是最不准确的方式,因为影响美债长端利率的因素太多,如实际利率、风险溢价、流动性状况等,这些都是时变变量。

数据来源:美联储,东方证券财富研究中心

数据来源:美联储,东方证券财富研究中心图1 美债长端利率、通胀预期与美联储“逆风而行”规则

当前,美国常用的通胀预期指标有三类(见图2):(1)基于模型(model-based)的估计值,克利夫兰联储每个月会更新未来30年的CPI通胀预期,据此可得到通胀预期的期限结构;(2)基于调查(survey-based)的预期通胀率,根据调查主体的不同,可分为消费者调查(如密歇根大学消费者调查和纽约联储消费者调查)、商业(或企业)调查(如亚特兰大联储的BIE调查)和专业预测(如费城联储专业预测者调查,纽约联储一级交易商调查等),每一类调查又有预测期限的不同,短则1年,长则5年、10年;(3)基于市场的预期通胀率,常用的有TIPs盈亏平衡通胀率和基于互换(swaps-based)的预期通胀率。

数据:美联储,密歇根大学,CEIC,东方证券财富研究

数据:美联储,密歇根大学,CEIC,东方证券财富研究图2 美国常见的通胀预期指标

后疫情时代三类指标的共性是预期通胀的上行。克利夫兰联储基于模型的通胀预期及其期限结构显示,未来通胀率趋于下行,1年后的通胀率约为2.5%,中长期通胀会降到1.5%的水平;亚特兰大联储BIE调查显示,1年后通胀预期的中位数约为3%,其走势与企业成本密切相关,从预期中可以看出,2022年企业的成本压力会下降,从而可能带动通胀下行;费城联储SPF调查显示,未来5年通胀预期约为2.8%,10年约为2.5%;密西根大学消费者调查显示,未来一年的通胀预期超过4.5%,下一个五年略低于3%;基于市场交易信息的盈亏平衡通胀率显示,未来5-10年的通胀率的中枢约为2.5%。虽然不同类型通胀与其的数值有差异,但它们共识是:通胀压力是短期的,进一步演化成恶性通胀的可能性较低,3季度或是顶部位置。

由于方法、对象或期限的不同,不同通胀预期指标在数值水平和波动性上都有一定的差异。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)在一次演讲中表示,费城联储SPF调查对未来实际通胀率走势的预测效果最好,BIE商业调查的可靠性也在增强(Bostic,2019),消费者(或家庭)调查和TIPs盈亏平衡通胀率的预测效果较差(Bauer et al.,2015)。与专家或企业相比,消费者预期更有粘性,更加滞后(Coibion et al., 2012),市场隐含的通胀预期数据则噪声较多。

不同类型的通胀预期指标各有千秋。消费者(和家庭)虽然滞后[1],但样本量大,方便考察更高阶的分布特征;专家调查样本量虽小,但却有预测模型作为辅助工具;市场预期虽噪声多,但频率最高,对经济基本面信息反映最迅速。Ahn和Fulton(2020)比较了基于调查的21个通胀预期指标发现:一方面,期限相同的预期通胀指标之间有一定的相关性,但相关性大小不尽相同;另一方面,短期与长期通胀预期指标的相关性较低,甚至存在负相关关系(表1)。

数据来源:Ahn & Fulton,2020;东方证券财富研究

表1 通胀预期指标的两两相关性

说明:数据计算期为1999年1季度至2020年1季度

实际上,分歧当中也包含着有价值的信息,而最常用的一阶估计(均值或中位数)并未包含这些信息。以基于调查的通胀预期为例,如果专家、企业和消费者的预期不一致,如何去伪存真?如何综合利用不同类型的通胀预期进行交叉验证,以提高预测的准确率?由于最终消费价格是所有行为人共同作用的结果,专家、企业家和金融市场的投资者都是消费者,而通胀预期对他们消费行为的影响大同小异。所以,应该全面考虑他们的预期,具体有两种技术进路:

1.在横截面上进行综合,除了考察分布的均值或中位数,还包括方差和偏度,综合考察不同类型的通胀预期数据,并对历史估计的误差进行修正(Reis,2020a;2021b)。如果预测均值或中位数保持不变,而方差或偏度发生了变化,未来通胀演化的方向也可能发生变化。例如,如果市场通胀预期上升,但基于调查的通胀预期没有变化,则可将其视为金融市场的噪声。如果家庭调查的均值保持稳定,但标准差和偏度发生了变化,同时,市场调查和价格隐含的通胀预期朝着同一方向变化,则可认为通胀预期已经发生了变化。

实证结果显示,该方法比只考虑一阶矩的情况能更准确地描述基本通胀预期的变化。对于后疫情时代的通胀前景,Reis认为,通胀之“锚”也发生了漂移,但截止到2021年2季度,仅密歇根大学消费者调查显示出通胀是持久的迹象,专家、商业和市场通胀预期与美联储2%通胀目标保持一致。

2.在时间序列上进行综合,常用方法为主成分或因子分析法。Ahn和Fulton(2020)通过估计动态因子模型构建了一个共同通胀预期(Common Inflation Expectations,CIE)指数(见图3),可以简单地将其理解为不同类型通胀预期的加权平均。CIE指数的两个细分指标——CIE_密歇根大学和CIE_SPF——在趋势和波动上基本一致,但在数值上有显著差异,前者始终高于后者。从本世纪初到2012年期间,两个CIE指标都相对稳定,2012至2016年间持续下行,此后一直在低位震荡,中枢分别为2%和2.6%。受疫情影响,CIE快速下行,2020年2季度开始触底反弹,目前均已经超过疫情之前的水平。截止到2021年6月,CIE指标已经回到了2014年9月的水平。当然,CIE_SPF也只是略高于2%。从2021年8月克利夫兰联储通胀预期的期限结构来看,未来一段时间预期通胀都是下降的。SPF和SPD等调查口径的预期通胀也是下行趋势。所以,2021年6月很可能是CIE的阶段性高点。

数据来源:Ahn和Fulton,2020,东方证券财富研究

图3 共同通胀预期(CIE)

说明:数据截止到2021年6月份

由于通胀预期发挥着锚的作用,美联储会密切关注其变化。在每一个半月一次的例会中,FOMC都会基于通胀预期来评估当前及未来通胀的压力,进而确定货币政策立场。在2021年中期货币政策报告中(FED,2021),为了考察通胀是临时的还是持久的,美联储在通胀预期专栏中进行了说明:一方面,TIPs盈亏平衡通胀率(5年期和10年期)的高位拐点已经出现;盈亏平衡通胀率除了包含通胀预期,还包含期限与通胀风险溢价,所以美联储进一步援引基于调查的通胀预期进行论证,其所选用的指标包括SPF调查、一级交易商调查(SPD)和Blue Chip调查。它们均显示通胀是临时的,PCE通胀率在2022年之后将回归货币政策的长期目标通胀水平(2%)。美联储也承认短期内通胀超预期的可能性,因为密歇根大学和纽约联储消费调查[2]均显示,预期通胀率在中期内都可能运行在2%以上。

大通胀年代的经验教训是,政策制定者应该密切关注和综合考察通胀预期指标,去伪存真,抽丝剥茧,厘清通胀真实的“锚”,而不是主观的、片面的或有选择性的进行诠释,更不能想当然地将其曲解为临时的噪音或模糊的心理因素而不予考虑。

通胀起“锚”等帆扬!

货币扬“帆”

“如果你调戏通货膨胀,它一定会嫁给你”。最肆无忌惮的“调戏”,莫过于将一切分析和政策都建立在低通胀预期的基础之上。2008年全球危机之后,美国、欧元区和日本等主要央行资产负债表规模急剧膨胀(见图4),至新冠疫情爆发之前,美联储和欧洲央行增长了4倍,日本央行增长了2倍。新冠疫情之后,各央行以更快的速度释放流动性,美联储和日本央行最为激进,是更为典型的“赤字货币化”。如果说MMT的实践在2008年之后阻止了一场大萧条,以及在应对新冠疫情中阻止了一次经济危机,那么下一个十年,MMT被证伪的可能性在不断提升。

数据:WIND,东方证券财富研究中心

图4 主要央行资产负债表扩张

MMT兴起的背景是货币主义的失灵,但货币主义的“幽灵”从未远去。在1965年发表的《货币与商业周期》一文中,弥尔顿·弗里德曼复兴了古典货币数量论——“货币变动和货币收入、价格变动存在着一一对应的关系”。1971年出版的《美国货币史(1867—1960)》对此进行了充分论证。概括而言,其基本主张是:短期内,货币是非中性的,货币存量变动会影响真实经济变量,但长期内,货币是中性的,只会导致价格的同比例变化。鉴于此,他们主张,货币供给不应该在扩张与收缩中相机抉择,而应该遵循一定的规则,如货币存量增速保持2%不变,只有这样才能稳定通胀和通胀预期。

弗里德曼的论证是充分的。在其所论证的时间区间内,货币存量增速与名义工资增速、通货膨胀率的变化高度一致。问题在于,经验规律有其适用的时代背景。弗里德曼分析的是一个相对封闭的、商品本位的世界。20世纪70、80年代以来,纯信用货币制度和新的全球经济、金融体系的建立直接导致了货币主义的失灵。美元不只在美国流通,美国的需求也不再只由美国生产来满足。美国的广义货币增速对名义工资增速和通货膨胀率的变动不再具有解释力。这一情形同样适用于英国等西方国家。

关于货币主义的失灵,笔者给出两点解释:第一,广义货币与通胀脱钩的背后,是货币与信用的脱钩,只有后者才能形成真实需求,从而对物价形成拉动作用。货币与银行信用的脱钩与金融自由化和金融创新相关。银行可转让支付命令账户(NOW)就是一个案例(黑泽尔,2017)。全球金融危机之后,在基础货币扩张的同时,广义货币流通速度却在下降,说明货币并未转化为信用。

第二,20世纪80年代以来,通胀“大缓和”是一个全球化现象,生产、生活资料全球定价,前者甚于后者,故用单一国家的货币去解释一个全球化现象,得出货币主义失灵的结论也不足为奇。如果将全球作为一个整体,考察全球广义货币存量增速与通货膨胀率的关系会发现,从20世纪90年代开始,两者在周期和趋势上的一致性高于单一国家情形。

货币不是通胀的充分条件,而是必要条件。历史经验显示,大通胀极少在货币缺席的情况下出现。如果没有美联储宽松的货币政策及其对其他国家的外溢产生的需求扩张效应,20世纪70年代全球大通胀会更为温和(见图5)。黑泽尔(2017)在回顾美联储货币政策史时认为,早在20世纪60年代末,美联储就埋下了第一次石油危机期间通货膨胀的种子。第二次石油危机之前的1978年,米勒接替伯恩斯成为美联储主席,新一届理事会都是卡特政府的支持者。他们认为,只要失业率大于5.5%,扩张性的货币政策就不会产生通胀。1977—1979年,美国M1同比增速达到二战后的峰值。到1978年底,美国的通胀率已经上升到了9.6%。这是因为,在沃尔克抗击通胀之前,美国经济学界的共识都是,通货膨胀是非货币现象。所以,凯恩斯主义者将“滞胀”全归因于成本推动和供给冲击(“工资-物价螺旋”)是不严谨的。格林斯潘认为,通胀害怕的不是货币,而是“财政赤字货币化”。

数据来源:美国劳动部,利文斯顿调查,CEIC,WIND,东方证券财富研究中心

图5 大通胀时代的“接力”,货币是“燃料”

后危机时代投放的海量货币覆水难收。量化宽松政策治标不治本,债务驱动的需求难以形成真实繁荣。历史不会重演,但会押韵。2020年新冠疫情冲击与2008年大危机的冲击存在本质不同,政策应对的方式也有较大差异。新冠肺炎疫情期间,美国M1和M2增速都达到了二战后的峰值。居民储蓄和劳动份额陡增,这些都是点燃通胀的“燃料”。随着美联储转而盯住平均通胀目标,其对短期通胀的容忍度将有所提升。这些转变和差异可能终止大危机的低通胀环境,量化宽松货币政策不会引发通胀的逻辑在将来可能被证伪。

货币扬“帆”等风起!

“风”来了

20世纪80年代以来,全球通货膨胀率持续下行。2008年全球金融危机之后,通胀率维持在历史低位,通缩而非通胀成为货币政策的主要约束。主要央行或明或暗地将再通胀定为政策目标。然而,正是在被遗忘的十多年里,通胀也在蓄势待发,那些曾经压抑通胀的力量已渐次出现拐点,反而成了通胀向上的牵引力。

第一,2008年全球金融危机以来,全球化出现大逆转,价值链分工触及天花板,效率优先的全球化秩序备受质疑,边际上再推动价格下行;第二,全球人口结构出现拐点,劳动力不足是长期矛盾,再叠加偏紧的劳动市场,工资菲利普斯曲线或再次倾斜;第三,通胀目标制和“逆风而行”规则的建立为中央银行赢得了“通胀斗士”的美名,市场的通胀预期被牢牢地固定在2%(或以下)水平。在“逆风而行”规则下,2%往往被市场解读为货币政策所能容忍的通胀的上限。这与2008年以来的经验证据保持一致。但是,低通胀环境提升了央行面临“零利率下限”约束的风险,从而挤压了货币政策在促进“最大就业”方面的空间。这是美联储于2020年修订新货币政策框架的一个重要背景,美联储已重回适应主义的老路上。第四,工资停滞是20世纪80年代以来通胀大缓和的重要解释,这又与劳动力市场结构、技术进步和全球化等因素有关系。但是,拜登政府和国会民主党进步派力推的《提高最低工资法案》或成为自下而上打通通胀链条的“梭子”。除此之外,气候变暖风险和全球一致的减排行动将从供给侧约束高碳排放行业产能,对能源等周期品价格形成有力支撑,从而在全球范围内产生输入型通胀压力(以PPI通胀为代表)。

总结而言,拐点左侧是自由市场与资本的胜利和劳动的式微——全球化和价值链分工提升了生产效率;全球人口红利和前社会主义阵营国家参与到全球分工体系中,增加了劳动的供给;移民和离岸外包抑制了西方国家工资的增长;货币政策从“向后看”(backward looking)变为“向前看”(forward looking),确立了通胀目标制,开始管理通胀预期。拐点右侧是保护主义的抬头和进步主义的崛起——全球化逆转,价值链分工面临天花板;全球人口结构越过了老龄化拐点,劳动力市场趋于紧张;以美国为代表的西方国家深刻反思了离岸生产和外包的弊端,掀起了“回岸”生产和“再工业化”的热潮;货币政策的焦点不再是自上而下压抑物价,而是自下而上引导物价上行,以此扩大货币政策在促进“最大就业”和调节收入分配方面的政策空间。所以,从拐点左侧到右侧,通胀的阻力已转变为动力。

人们对长期趋势性力量的反转往往是后知后觉的,因为它们作用于经济的节奏是缓慢的。2008年金融危机之后,全球贸易和资本流动的规模(相对于GDP)就开始收缩,但直到英国脱欧和特朗普上台,逆全球化才逐渐成为共识。新冠肺炎疫情冲击百年一遇。后疫情时代的经济运行充分暴露了价值链安全问题,加剧了贫富分化,让人们充分认识到了新自由主义世界的种种不足,或将加快趋势反转的速度。疫情期间的经济运行特征可作为思考未来世界的一个参照系。

以上所有这些因素的叠加提升了通胀上行的压力,但通胀的位置还取决于它们与债务陷阱、贫富分化、新技术革命等因素的合力。债务与贫富分化是压抑总需求和名义利率,进而导致近十年来全球经济停滞的重要因素,短期内难以缓解;以人工智能、物联网和大数据等技术为代表的新一代技术革命有可能缓解劳动力不足的压力,还将提升劳动生产率。以上这两个方面,分别从需求侧和供给侧,压抑了物价或工资。

短期而言,2021年3季度或成为疫后通胀脉冲的阶段性拐点,但下坡的速度将明显慢于上坡速度。虽然前期物价涨幅较高的项目(医疗保健、汽车等)已经出现拐点,但服务业价格整体上仍受疫情的压抑,居民预防性储蓄倾向仍高于疫情之前,房价和房租上行仍处早期阶段。中长期来看,美国通胀中枢较金融危机之后或显著提升。鉴于近40多年来通胀持续性的下降,我们倾向于认为,除大范围战争等极端情况外,长时间出现5%以上通胀率的可能性不高。如果通胀失控,则意味着:弗里德曼,大师归来!

货币主义的幽灵正在全球上空盘旋。

(本文作者介绍:东方证券首席经济学家)

责任编辑:陈嘉辉

新浪财经意见领袖专栏文章均为作者个人观点,不代表新浪财经的立场和观点。

欢迎关注官方微信“意见领袖”,阅读更多精彩文章。点击微信界面右上角的+号,选择“添加朋友”,输入意见领袖的微信号“kopleader”即可,也可以扫描下方二维码添加关注。意见领袖将为您提供财经专业领域的专业分析。