|

|

燃油税费改革不设新税种 取消公路养路费

燃油税费改革“不设新税种”

早报记者 李晓辉

昨天,国家发改委一则不足200字的消息并没有厘清近期甚嚣尘上的燃油税开征话题。多个消息表明,国内成品油价下调即将拉开大幕,燃油税则很有可能会被“大幅提高成品油消费税”方案取代。

也是在昨天,国际油价纽约轻质原油价格和伦敦布伦特油价双双跌破50美元/桶。

取消公路养路费

国家发改委在这篇题为《国家正抓紧研究完善国内成品油价格形成机制实施燃油税费改革问题》的消息中称,近日,国家发展改革委、财政部、交通部等部门联合召开座谈会,就完善国内成品油价格形成机制、适当降低成品油价格,同步取消公路养路费、航道养护费、公路运输管理费、公路客货运附加费、水路运输管理费、水运客货运附加费等六项收费,撤销政府还贷二级以下公路收费站点,实施燃油税费改革等问题,听取地方政府和价格、财政、交通部门意见。

上述会议还约请了税务总局、中编办、人力资源社会保障部、农业部等部门参加。

值得注意的是,六费取消,其中取消“水路运输管理费”和“水运客货运附加费”两项,却与燃油税的推出无必然联系。上海财经大学教授胡怡建认为,本来水路运费就不合理,这次只是趁机一起取消。

此外,“撤销政府还贷二级以下公路收费站点”,即高速公路收费不在考虑之列,这意味着,过路费、过桥费最终没有进入燃油税“费改税”范围之中。

目前全国惟一征收燃油税的地区为海南省,实行养路费、过路费、过桥费、运输管理费四费合一收取的方式。

有专家指出,将过路、过桥费与燃油税分开是合理的。通过燃油税实现节能减排的原理,就是要加大使用汽车的费用。然而,海南试点中出现了“反弹效应”——即人们在买了小排量的汽车之后,开车的机会更多,因为过路和过桥不用再加收费用。“这实际上是相悖于节能减排的。”

拟提高成品油消费税率

但多个消息表明,此次燃油税费改革,在取消六项收费的同时,将提高燃油的消费税税率,而不会开征“燃油税”。

路透社援引消息人士的话说,“目前提交的成品油价改革方案不止一套,其中包括下调油价,同时提高成品油消费税以取代开征燃油税,以及成品油定价机制改革一步到位或分步实施等。但最终会如何选择有待最后决定。”

该消息人士认为,选择将成品油消费税率大幅提高,以此取代燃油税,无论从税种和征收方式上都更具可操作性,同时也起到鼓励节能降耗,公平税负的目的。

根据2008年11月5日国务院重新修订发布的《消费税暂行条例》,在成品油消费税中,含铅汽油征收消费税0.28元/升,无铅汽油0.20元/升,柴油0.10元/升。

1993年年底,国务院颁布《消费税暂行条例》,规定自1994年开始征收消费税。消费税实行价内税,只在消费品的生产、委托加工和进口环节缴纳,在以后的批发、零售等环节,因为价款中已包含消费税,因此不用再缴纳消费税,税款最终由消费者承担。

财政部财科所税收研究室主任孙钢称,“如果新开一个税种,无论是从征收环节还是让老百姓接受,都需要一个过程。选择大幅提高燃料油的消费税取代燃油税,可能更容易操作也更容易让市场接受。”

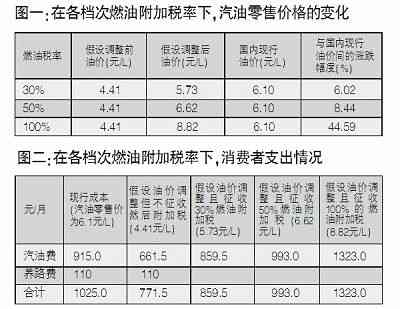

孙钢举例称,比方说现在一升汽油中含0.1-0.2元的消费税,如果提高到0.8-0.9元,意味着现行油价中税占的比重大幅提高。“考虑到目前国际油价大幅回落,这一升一降会相互抵消一部分,老百姓也容易接受。”

对普通消费者而言,上述取消的六项收费多为固定费用。实施燃油税费改革后,若消费税税率提高,未来消费者承担的税赋,将和消费的数量直接关联。对于车主而言,多开车者将多纳税,总体负担可能相应提高,而偶尔开车的消费者,其负担会相应降低。

最新报道:

最新评论:

相关报道: