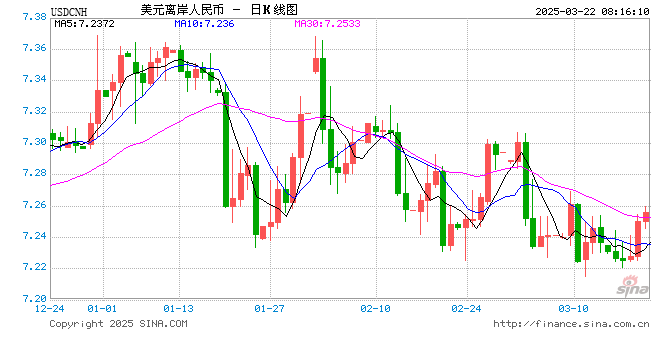

目前,随着美元又重新抬头走强,中国央行将可能再次遭遇人民币汇率之困:既希望人民币能够有序波动,又担心人民币大幅贬值所带来的资本外流加剧和对中国经济产生的悲观预期。

2016年开年,中国央行便遭遇了前所未有的困境:如何让人民币的汇率在可承受的范围内波动,又不需要央行过多的干预市场。

去年8·11汇改后,中国央行在人民币汇率机制上选择有管理的浮动和放弃盯住美元转而盯住一篮子货币,但未料想人民币在今年1月份出现大幅贬值。央行又大举干预市场,通过国有行在离岸市场大幅买入人民币,还使得央行向市场主体频频开“小窗”示意人民币“窗口”价格。

过去两个月美元的走软令中国央行在稳定人民币汇率方面获得了一些喘息空间,但回马枪再次来临:市场预计美联储仍将于年内加息,美元近期开始走强,将使人民币再度走软。

虽然2016年以来,人民币的汇率波动并不剧烈。根据央行数据,3月末,CFETS人民币汇率指数为98.14,较2015年末贬值2.78%;参考BIS货币篮子和SDR货币篮子的人民币汇率指数分别为99.08和97.61,分别较2015年末贬值2.59%和贬值1.24%。

根据国际清算银行的计算,2016年第一季度,人民币名义有效汇率贬值2.34%,实际有效汇率贬值1.32%;2005年人民币汇率形成机制改革以来至2016年3月,人民币名义有效汇率升值42.47%,实际有效汇率升值53.89%。3月末,人民币对美元汇率中间价为6.4612元,比2015年末升值324个基点,升值幅度为0.50%。2005年人民币汇率形成机制改革以来至2016年3月末,人民币对美元汇率累计升值28.10%。

但随着目前美元走强,中国央行再次面临两难选择∶一方面中国央行需要向经济领域投放贷款,增加货币供应量,可能将导致人民币贬值;另一方面,该央行又必须确保人民币不会超出预期的贬值,而导致资本加速外流。

华尔街日报报道称,在中国经济增长放缓状况加剧之际,包括中国社会科学院人士在内的中国国内一些经济学家及政府官员已督促中国央行允许人民币在市场力量影响下走低。

中国央行仍掌握着人民币汇率的决定权。

人民币汇率的大幅波动,起源于央行在确认放弃美元“锚”之后。在经历两次探索、试错后,中国央行确定了人民币中间价的“双锚”机制,进一步明确了汇率形成机制的改革方向,但至此汇改仍是刚刚迈步,人民币的汇率波动是否遵循新的中间价定价机制有待市场的检验。

5月6日晚间人民银行发布2016年第一季度《中国货币政策执行报告》,报告称目前已经初步形成了“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的人民币兑美元汇率中间价形成机制。

所谓的“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”是指做市商在进行人民币兑美元汇率中间价报价时,需要考虑“收盘汇率”和“一篮子货币汇率变化”两个组成部分。

其中,“收盘汇率”是指上日16时30分银行间外汇市场的人民币对美元收盘汇率,主要反映外汇市场供求状况。“一篮子货币汇率变化”是指为保持人民币对一篮子货币汇率基本稳定所要求的人民币对美元双边汇率的调整幅度,主要是为了保持当日人民币汇率指数与上一日人民币汇率指数相对稳定。

具体来看,每日银行间外汇市场开盘前,做市商根据上日一篮子货币汇率的变化情况,计算人民币对美元双边汇率需要变动的幅度,并将之直接与上日收盘汇率加总,得出当日人民币兑美元汇率中间价报价,并报送中国外汇交易中心。

由于各家做市商根据自身判断,参考三个货币篮子的比重不同,对各篮子货币汇率变化的参考程度也有所差异,各家做市商的报价存在一定差异。中国外汇交易中心将做市商报价作为计算样本,去掉最高和最低的部分报价后,经平均得到当日人民币兑美元汇率中间价,于9时15分对外发布。

假设上日人民币兑美元汇率中间价为6.5000元,收盘汇率为6.4950元,当日一篮子货币汇率变化指示人民币对美元双边汇率需升值100个基点,则做市商的中间价报价为6.4850元,较上日中间价升值150个基点,其中50个基点反映市场供求变化,100个基点反映一篮子货币汇率变化。

央行表示,经过一段时间的磨合,政策效果已初步显现,市场预期趋于稳定,人民币对一篮子货币汇率保持基本稳定,人民币对美元双边汇率弹性进一步增强。

不过,最近国社科院世经政所国际投资室主任张明撰文指出,短期内央行可能继续采用“非对称贬值”新模式:当美元指数走强时,人民币会选择盯住CFETS篮子,而让人民币兑美元汇率贬值;当美元指数走弱时,人民币会选择基本盯住美元(或对美元微升),而让人民币兑CFETS篮子贬值。

上海交通大学上海高级金融学院执行院长、金融学教授张春在接受界面新闻记者采访时表示,从国际经验来看,固定汇率制走向浮动汇率制不可能是一蹴而就的,其中伴随艰难和风险。“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的人民币中间价形成机制作为放弃基本盯住美元的汇率制度后的第一步,相较于此前,机制规则更加透明化,有助于稳定汇率以及汇率预期。

张春认为,最近十年人民币对美元有20%多的升值;最近两年,美元又对世界主要货币有20%-30%的升值,而人民币基本是盯住美元的,所以人民币有效汇率(对一篮子汇率)升值的更多。

摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊对界面新闻记者表示,汇率的波动,人民币基本面是一方面,另一方面也要看央行的态度。去年8·11汇改后,从去年底到1月初,央行都有意引导人民币主动贬值。乐观一点看,央行在测试市场的反应,测试下来觉得压力挺大的,所以重新干预市场,稳定汇率。”

章俊向界面新闻记者解释,此前市场出现恐慌甚至一致性贬值预期。原因是,人民币汇率和美元脱钩是放弃了美元这个锚,但短时间内又没有给市场提供新的锚。如果能说服市场相信人民币汇率锚定一揽子货币,那市场预期也会被相应锚定,从而就不会大幅波动。

中国金融期货交易所研究院首席经济学家赵庆明对界面记者表示,此前央行引导人民币汇率贬值却又不与市场进行有效沟通。汇率机制存在很多不透明,而在中国这个有管理的汇率制度下,又更加容易形成一致性贬值预期。

两次试探市场之后,央行“费力”通过在岸和离岸的多重举措稳定住人民币汇率,并且一再向市场释放清晰的汇率形成机制的信号,稳定市场预期。

不过,尽管在更清晰、透明的“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的人民币兑美元中间价形成机制下,人民币汇率暂时稳定下来,但人民币汇率机制的改革远未完成。

“我觉得这只代表央行进一步明确了汇率形成机制的改革方向,而非完成改革的标志,因为具体人民币汇率是否真的按照这个机制来波动还有待观察,特别是在美元汇率出现大幅波动的时候,例如美联储再次启动加息的时候来验证新机制是否被付之实施。”章俊表示。

附文:人民币汇率价格形成机制历史回顾

中国现行人民币汇率形成机制的基本框架形成于1994年。1994年1月1日起,我国开始实行以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制度。但1997年亚洲金融危机后,中国人民银行加强了外汇市场干预。此后,美元兑人民币汇率基本稳定在8.28的水平,央行事实上采取了盯住单一货币(美元)的固定汇率政策。

2005年7月21日起中国明确了以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节,有管理的浮动汇率制度。人民币汇率不再盯住单一美元,形成更富弹性的人民币汇率机制。但考虑到美元的重要地位,2005年汇改以来,人民币几乎还是盯住美元这个重要的“锚”。

随着美国与中国进入相反的经济周期,人民币已经不适合盯住美元单一货币,重新转向一篮子货币。

2015年12月17日,美联储不出意外地首度加息,美元的预期走强给人民币的汇率带来压力。央行于12月11日发布CFETS人民币汇率指数,重新强调参考一篮子货币而非单一盯住美元的汇率机制。

进入【新浪财经股吧】讨论

责任编辑:支全明 SF099