证券时报记者 李雪峰

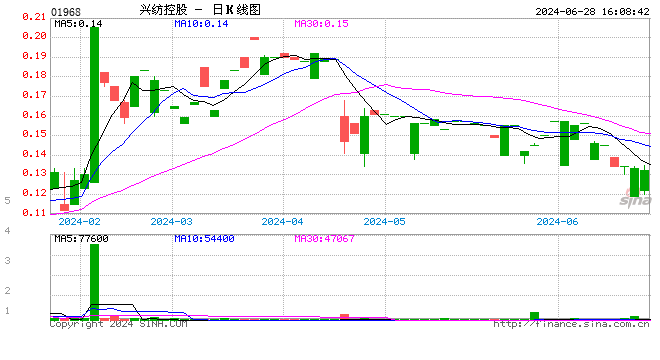

匹克体育(01968.HK)较早前一则停牌公告,令中概股私有化回归预期再起。昨日晚间,匹克宣布控股股东拟进行一项协议安排,有可能涉及私有化,印证了私有化传闻。

前不久,证监会新闻发言人张晓军在回应暂缓中概股回归传闻时称,“目前正对这类企业通过IPO、并购重组渠道回归A股可能产生的影响进行深入研究。”较 为审慎的观点认为,中概股回归或已实质性放缓,在此背景下,匹克停牌难免引发猜想,果不其然,其停牌事项确实涉及私有化。

无论承认与 否,包括匹克在内的大批中概股目前确实已集体陷入低估值陷阱中,客观上对再融资造成了较大影响。于是,近两年来,不下30家中概股公司已纷纷完成或正在筹 划私有化,并伺机通过借壳或重大资产重组方式回归A股。截至目前,已有5家中概股公司成功回归A股,如分众传媒、如家等,另有一些公司已完成私有化,如物 美商业等。相比于港股中概股公司而言,美股中概股公司私有化回归动作较为密集,其中不乏大市值公司,如奇虎360、迈瑞等。

关于中概股 回归问题,业界存在较大分歧,部分观点甚至直接对立,加上监管层上述表态,中概股回归问题并不明朗。尤其是监管层作出表态后,再无最新的私有化案例,正在 筹划私有化的奇虎360和万达商业几度被指回归过程并不顺畅,反过来又进一步引发了中概股回归放缓的隐忧。

其实上述问题应该分开看,中 概股回归从技术环节包括私有化和借壳(或被并购)两个过程,监管层的相关表态更多的是落脚于借壳环节,不能将私有化所面临的难题也归咎于国内政策收紧。具 体而言,奇虎360目前的主要问题是私有化要耗费巨额外汇,须经外管局批准,而其他的中概股公司私有化并不需要耗费近百亿美元资金,至于奇虎360能否在 A股成功找到壳公司则属于后话。换言之,即便监管层未就中概股回归问题作出任何表态,中概股在境外资本市场的私有化也并非一帆风顺。

除 外汇管制原因外,境外资本市场相关政策也直接决定中概股能否顺利完成私有化,如美国市场对上市公司私有化持开放态度,允许大股东或其他私有化财团参与私有 化票决;而香港市场基于保护中小股东权益的诉求,大股东一般被排除在私有化票决程序之外,即若大多数中小投资者不认可私有化方案,私有化流产可能性较大。

例如,当当网及聚美优品均在筹划私有化,但并不顺利,主要原因是境外投资者不认可两公司的私有化报价,而不是国内政策在中概股回归方面设置有障碍。当中 概股公司彻底完成私有化后,下一步就是解决回归问题,分众传媒借壳七喜控股,如家以重大资产重组形式并入首旅酒店,这是中概股回归的两个基本路径。当然, 中概股还可以通过IPO方式进入A股,但在注册制实质性叫停的背景下,很少有中概股选择IPO。

结合分众传媒、如家等成功回归的案例及 潜在回归案例来看,尚无明显迹象表明,监管层对中概股回归直接叫停。此前多家券商投行曾猜测,监管层研究中概股回归的核心议题极有可能是中概股以何种方式 回归,而不是是否应该回归,以何种方式回归就包括中概股的估值问题、经营问题等。

对于匹克而言,该公司可以先行完成私有化,然后再找机 会回归。在整个回归过程中,市场各方应摒弃道德审判,不能贸然将“回A股圈钱”的帽子扣到中概股公司头上,A股高估值并不是中概股造成的。理论上,只要中 概股在境外市场的私有化合法合规,在A股市场的借壳或重组也合法合规,并无明显的不妥之处。匹克之所以备受关注,是因为该公司停牌筹划私有化具有信号意 义,市场希望通过匹克私有化来琢磨监管意图,但在实际传播中,这种对赌政策的情绪被无限放大。实际上,即便匹克私有化成功,也不能说明监管层对中概股回归 持支持态度;同样,匹克未能私有化,也无法导出监管层对中概股回归不予认可的结论。

不排除部分中概股公司确实存在浑水摸鱼的侥幸心理, 试图在高估值的A股发一笔横财,关键看监管能否跟得上,技术上可以对中概股回归从严审核,也可以控制中概股回归的节奏。对于匹克及其他中概股公司而言,回 归也是个技术活,难在能否顺利私有化,难在能否在最短的时间内获监管层放行。

进入【新浪财经股吧】讨论

责任编辑:王琳琳