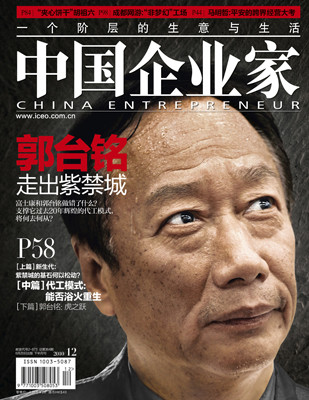

郭台铭走出紫禁城

富士康和郭台铭做错了什么?曾经支撑它过去二十年辉煌的代工模式,将何去何从?

采访 | 本刊记者 张刚 何伊凡 文 | 本刊记者 何伊凡 编辑 | 张刚

在媒体报数般地数到所谓“12跳”(5月26日深夜11时20分)之后,28日,《中国企业家》记者在深圳五洲宾馆见到了陪同中央联合调查组的郭台铭。他已极度憔悴,行动迟缓,满脸谦卑,间或无奈。寻不到昔日的一丝霸气。面对记者,他念叨着对员工的“关爱”,一连四遍。

“关爱”举措,随后纷纷出炉,用郭台铭的话说,“其速度与猛烈程度将超出你的想象。”

最具冲击力的是:从2010年6月1日起,富士康集团对企业作业员、线长、组长薪资进行调整,员工整体薪资水平提升30%以上。—仅十几天前,“加薪”还被富士康管理层认为“绝无可能”。彼时,一位高管面对《中国企业家》算了笔账:大陆80万员工,每人加薪100元,每年就近10亿。此前,富士康连端午节给员工发粽子都不得不费神半天,“员工发两个粽子,80万人就是160万粽子,这得要多少企业来做?还要保证他们的安全?”工会副主席陈宏方无奈地说,人,实在太多了。

6天后,富士康再度表示:达到一定业绩标准的工人将额外加薪66%—“最早从10月1日起,深圳工厂中所有‘一线’员工及线长、组长的月薪将增加到2000元。”这下,跌眼镜的就不单是富士康高管了,外界纷纷忧虑:这将令鸿海利润大跌三分之一。郭台铭则反驳,“太小看鸿海了!”

疯狂吗?郭表示:“第5跳后,我重新思考,发现90年代的员工要的是更有尊严、更有希望的工作。在想通这件事后,鸿海决定由从前的‘跟随者’转型成为‘破坏性的创新者’,以后的薪水水位希望可以与国际级的企业比美。”

真是一个刻骨铭心的本命之年(郭今年60岁)!在大陆纵横捭阖22年之后,郭台铭及其富士康面临着最强的震波。后金融危机时代,订单日日刷新,他正忙于开疆扩土,备战下一个“黄金十年”,却突然平地起风雷—自杀事件在富士康虽非首次,可如此密集的频率、发生在同一个园区,在全球任何一家企业中都极为罕见。

其实,早于金融危机之前,就发生了许多看似细枝末节的征兆。它们被人忽视,却是掀起今日之波澜的缘起:郭本人的自负及局限,中国制造的瓶颈,一线产业工人结构的大变化,社会协调机制的不健全等,诸多因素碰在一起。

这也是“中国制造”的困局。当前“中国制造”正面临三十年未遇之大变局,进则脱胎换骨,退则一溃千里。低成本低人权的运营模式已然不变不行,但脱离了低成本,中国制造在全球产业中还有多大的竞争力?此番富士康大幅加薪,最感惶惶不安的,不是富士康的代工客户,而是它的制造业同行。深圳园区里敲响的丧钟,不仅只为那些逝去的富士康员工而鸣。

22年前,历经三四次慎重考察后,郭台铭才率领包括何友成(现任富士康集团资深副总经理)在内的三名台干,落户深圳宝安的西乡,一砖一瓦地搭建起了富士康的简陋厂区,打拼十余年后,终成就全球“代工之王”;深圳园区亦成为其最大的基地—3平方公里的面积,43万的员工,郭曾称之为“紫禁城”。

但6月8日,鸿海集团股东会上,郭已明确表示,除将园区迁往西部外(比如重庆、成都),也打算回台湾寻找地点,把部分工厂迁回台湾,以自动化的“无人工厂”运作。

曾固若金汤的“紫禁城”出现动荡;昔日城中“帝王”,终于要走出“紫禁城”。

城中到底发生了什么?富士康与郭台铭未来的托身之所在哪里?在郭氏之后,鸿海(富士康母公司)这家千亿级企业如何承续下去?《中国企业家》记者一个月内三赴富士康,几度深入园区,遍访其客户、供应商、竞争对手,高管(台干及陆干)、中层、员工及郭的朋友,当地政府官员、专家,全方位还原“代工之王”如何一步步走到困守愁城的今天。

新生代

2007年之前,一线工人中尚有大量“60后”、“70后”作为缓冲层。事情开始发生变化,是在2008年。由于其时集团高管的注意力均在外部的“全球金融危机”上,他们完全没有意识一个更大的冲击——“85后”、“90后”登场,并迅速成为一线工人主体

5月26日下午5时,深圳宝安机场。

当《中国企业家》记者乘坐的航班降落并滑行时,两百米外,一架湾流G550私人喷射机舱门大开,工作人员正做起飞准备,尾翼上的号码B99888清晰可见。—这是鸿海集团董事长郭台铭3个月前买下的第五架私人飞机。

此刻,郭正端坐于一辆老式丰田车上(花几十万购得,开了十几年,后期装饰费用超百万),从龙华赶往机场。半小时后,他将乘坐这架飞机飞回台湾。

这一天,在深圳龙华富士康园区,郭台铭只停留了5个多小时。他的眼袋清晰可见,自称“已一个多月没有睡好觉”。一天前,他本来正在台湾阿里山陪前来访问的四川省委书记刘奇葆,但当晚在深圳园区发生的第“11跳”,终于让他如坐针毡。

于是,郭忙里抽身飞临深圳,亲率近百名外媒记者,分乘六辆大巴从机场浩荡荡“杀”到龙华,其场景令见惯大世面的富士康高管也不由惊呼。

上午11点,郭台铭一进园区即紧急召集几位中高层开会,以安排记者的参观路线。当有人向他建议另外一条路线时,他颇为不屑,大声训斥:“就听我的,我是总导演!”或许,他自信这将是一次成功且必要的危机公关。临了,他不忘提醒道:“我们要严防第十二跳!”

半小时后,参观开始。200多位记者紧紧簇拥在他周围,还有千余名欲一睹“郭董”风采的员工,场面之混乱,以至一位记者丢了9000元现金,更有台湾一家电视台的记者被挤倒,摄像机扫过郭台铭的脸颊。郭对周围的嘈杂恍若不闻,自顾自地逐条解释贴在墙上的规章制度,他一开口,周围立刻鸦雀无声。“我们不是血汗工厂,”他半开玩笑说,“你们才是血汗媒体。”

下午1点半的心理学家座谈会,“总导演”也临时决定让记者们听一听。“我除了道歉还是道歉,除了痛惜还是痛惜。”他缓缓地连鞠三躬,“现在最怕晚上11点后接到电话,噩运一直在考验我们的运营能力。”

然而,事态没有按照“总导演”设计的方向发展,当天深夜11:50,刚回台湾的他再次接到了他最不愿意接到的电话:半小时前,“十二跳”发生了。

第二天下午,“B99888”又飞回深圳。

这一代

全是人,像拧开自来水龙头一样。

园区右侧的甬路上摩肩接踵,一张张年轻的脸挨得如此之近,可以闻到彼此头上洗发水的味道。要走出大门,去往污秽不堪的大排档,巴掌大的草坪或者贫民窟一般的狭小宿舍,先要通过几排狭窄的门禁通道。刷卡机像蜂巢一样响个不停,保安如工蜂般忙碌,他们还得例行检查每个人的皮包或手提袋,人数太多,也只能粗略一看。

每天黄昏乃至晚上,深圳“关外”会出现中国最壮观的散工潮。

创造它的,是富士康。富士康在深圳有两个园区,观澜与龙华;观澜面积约1平方公里,龙华园区则为2.3平方公里,两个园区加起来,与清华大学面积相当,而其中员工超过43万人,接近一座中等城市的总人口。

自今年1月23日至5月26日,两个园区共有12名员工跳楼自杀,平均年龄不到21岁。据称,来自工作、家庭、社会、健康、情感的种种压力,拧成压倒这些员工的“最后一根稻草”。不过,令富士康许多人至中年的主管困惑的是,这些所谓的压力,与他们所经历的人生磨难相比,根本不是什么迈不过去的槛儿。

郭台铭曾表示对年轻人生活方式的不理解,2009年9月,他赴重庆考察基地时说,如今年轻人将精力过多放在网络游戏、交友网站上,这样等于“谋杀时间”。并以自己的经历佐证,“只要找一份与理想和兴趣相符合的工作,一天工作15个小时也不会觉得累”。

“干嘛把我们说得像外星人?凭什么给我们盖戳?”20岁的刘德满(化名)讨厌那些把自己定位在“90后”的评价,他是富士康的一线作业员,郭台铭一天工作15个小时,不玩网络游戏的生活让他觉得匪夷所思,“那样活着还有什么意思?”他说。

刘的任务是焊电路板,他必须警惕焊点不光滑或漏焊。“如果老大(生产线基层主管)训我,一次两次就忍了,真骂急了,我就回骂他一顿,最多不干了。”他拿起超市货架上的一包烟,做了个拍的动作,“临走前,说不定会偷偷给他一砖头。”

刘德满来自安徽,45岁的父亲在东莞玩具厂打工。他有些看不起父亲,玩具厂去年欠父亲20天加班费,去讨薪,被推倒在地,父亲站起来土也没掸,一言不发回到流水线上。

富士康在中国大陆员工总数超过80万,照当前的扩张速度,今年底,总数会接近100万。一线员工中85%都与刘德满年龄相仿,是85后,他们是支撑“紫禁城”的新基石。

“20岁出头的年轻人走进工厂,他们的首要目标是什么?他们的长远期望是什么?他们中多数来自比较落后的农村,怎样适应深圳这样一个快节奏发展的城市?又怎样适应富士康这样一个既是高科技,又属于高劳动密集型的工厂?我们如何创造更适应他们的工作氛围?”富士康集团行政总经理兼商务长李金明对《中国企业家》列出了一串问号。几十万人生产之外的生活,全部由李负责,有人戏称他为“富士康市市长”,他现在却是“最痛苦的市长”,烟一根接着一根。

“富士康条件确实不错,就是不好玩。”长沙姑娘陈绍萍(化名)说,她在工厂附近一家名为“缤纷岛”的足疗店上班,之前在富士康工作过两个月。在工厂,算上加班费每个月能挣1600元左右;在足疗店,能多挣近1000元。工厂包吃包住,连洗衣服也免费,其实装进口袋的钱差不多。只是,每天固定时间起床,沿着固定路线上班,穿着同样的工装,在冰冷的机器前重复同样的动作,确实“不好玩”。和她在一起的姐妹,七八个都是富士康的前工友,还有来自华为或比亚迪的。

“不好玩”的工厂里,如果情感能够通过交流得到释放,悲剧可能扼杀于萌芽,只是交流也是个奢侈品。

富士康工会副主席陈宏方发现,许多年轻工人刚学会用QQ,就能在虚拟世界里口若悬河,面对面交流时却陷入沉默。同一车间的工友有上百人,多数人交际圈子还是老乡或恋人。

此言不虚。5月14日晚,《中国企业家》记者参加了富士康“2010年度励志大会”。大会的高潮是,只要谁能说出全部室友的姓名、电话,就立刻奖励1000元,台下当时坐着至少几千人,一时间跃跃欲试、交头接耳、四下打听,但最终,仅有三人跑上台。

在富士康工作11年并于2003年“SARS”期间升任卫生部长的芮新明,对此也深有感触,“新一代员工非常自我,不关心别人。到了富士康,我的圈子还是以前的,为什么去网吧,跟以前的朋友聊,跟男朋友聊?这就是社会价值观出现问题了。以前可能靠一些传统的价值观和理念,现在是利益纽带,但是你又改变不了。”他对《中国企业家》反问道,“富士康能改变的了吗?”

事实上,许多人与家庭之间的“脐带”,也已被剪断。有人来到深圳后,两三个月都不给家里打电话,家长把电话打到工会,陈宏方只好满厂跑着找人。在富士康PCEBG部门,本刊记者随机对20多名工人进行调查,他们平均年龄21.7岁,入职时间平均187天,其中给父母寄钱的有7人,认为家里不需要自己赚钱的有9人。

陈宏方印象深刻的一个例子是:有个一线员工,每月算上加班费不过1000多元,却给家里要了3万多,买了辆奇瑞Q3。按照级别,他无法在园区内停车,只好每天把车停在外面,每月付出一笔不匪的停车费,加上油钱,工资就所剩无几。陈非常纳闷,就去问他为什么买车?员工回答,“以前在家,老爸有车我经常开。没什么大不了的,有车方便,经常带同学们去兜风。”陈反问:“可你的工资连消费都够不啊?”对方说:“不够找家里要。”

富士康集团资深副总经理何友成是眼看着深圳园区从无到有发展起来的,他对新生代员工的印象同样反差巨大。“以前小孩子离职会算得精准,我领好钱再离开。现在不是,他不告诉你,钱也不要了,甚至他的行李包包都可以不拿。”他对《中国企业家》解释说,不要行李,是因为按富士康的规定,离开宿舍要办离职手续。类似情况多了,公司不得不另出规定:如能联系上本人,会帮他照看4天的行李;无法联系上的,会帮看7天行李,“再没有拿走我们就处理掉了。”

自杀的员工,多数入职时间很短,有的不过20天。“他们都在家庭的呵护中长大,当走向社会,需要经历以自我为核心的家庭环境到以集体为核心的组织环境的转换,容易在转换中产生精神危机,孤僻而焦虑。”华夏基石管理咨询集团董事长彭剑锋分析说。

而据他近期对东莞制鞋企业的调研,发现离职率最高的也是上班不足半年的新员工,“跳槽或跳楼,都暗示了不能用上一代工人的标准,来衡量新生代工人的职业适应能力。”