未来铜供需仍趋于紧张 期铜高位积蓄上攻动能(3) |

|---|

| http://finance.sina.com.cn 2006年06月07日 00:22 北京中期 |

|

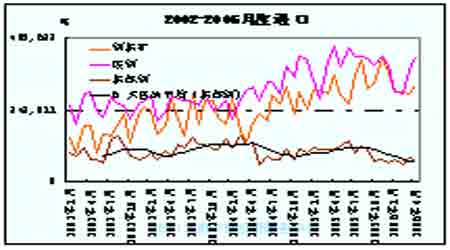

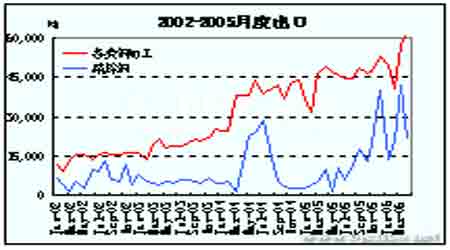

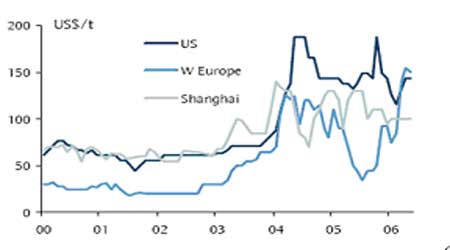

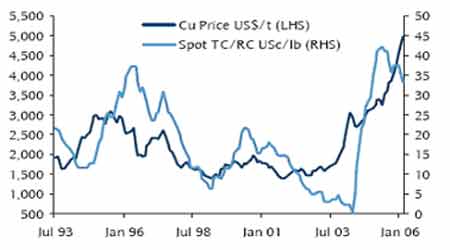

三、影响铜价走势的各因素分析 1.进出口分析 海关最新公布的详细数据显示,今年1-4月份精铜产量为95.72万吨,同比增长24.25%;精铜进口27.69万吨,同比减少36.39%;铜精矿进口122.95万吨,同比减少3.13%;废铜进口140.27万吨,同比减少6.21%;而1-4月份精铜出口9.78万吨,同比增长350.69%。造成我国进口减少、出口增加的因素有:第一,今年1-4月份大部分时间处于进口亏损状况,经粗略计算,4个月内平均每日进口亏损在1500元/吨,较去年同期增长几倍,利益驱动促使国内进口减少,出口增加。第二,1-4月份我国铜精矿产量为22.48万吨,同比增长18.31%,同时期铜精矿及废铜的进口也只略有减少,而精铜产量大幅增长24.25%,这也说明国内较充裕的供给满足了需求。第三,高价束缚需求。由于国际铜价引领国内价格逐步攀升,高价格迫使一些消费商如空调生产商降低原材料使用量,近期空调厂家涨价也说明原材料成本的压力对其利润产生影响,但即使如此,大范围的消费替代近期应不会产生。 图六:精铜进出口 2.精铜供需分析 判断未来铜价的走势仍需要从基本供需情况入手,未来供需状况可从以下几个因素分析:第一,现货升水情况。LME现货升水曾在4月初价格逐步攀升时下降至22.5美元/吨的低点,但随后市场对价格上扬产生认同,现货升水在5月中旬曾达到200美元/吨。Sempra的报告也显示,5月初基于鹿特丹港口到岸价格的现货溢价升至150-200 美元/吨,高于4 月中旬时的130-140 美元/吨。在美国,现货溢价为143-154 美元/吨,高于一个月前的132-143 美元/吨。5月底,LME现货升水仍位于109美元/吨的高位,表明现货消费仍较旺盛。第二,铜精矿供应仍较紧张。CRU报告显示,4月份现货加工费降至90美元/吨,造成加工费现货价格下滑的主要原因是对今年下半年铜精矿供应紧张的预期,虽然目前来看,亚洲和欧洲冶炼厂的铜精矿库存量仍十分充足,但这是由于快速上升的高价格迫使其缩减库存量。CRU认为造成我国1-4月铜精矿进口减少的原因在于快速攀升的铜价、冶炼厂坚持较高的加工费以及国内价格始终低于LME价格造成进口获利机会较少,但是随着今年近50万吨的新增冶炼产能的投产,铜精矿的进口预计将会快速反弹,这将成为推动价格走高的重要因素。而矿山供应方面,大多数矿山除去履行长期供货合同外,已没有多余的铜精矿可供出售,且大多数持货观望,期待更低的加工费。而矿山产量还受到其他因素的困扰,如罢工因素、由于原油价格上涨带来的成本上升因素、矿石品质下降因素以及日益增加的环保问题因素。据巴克莱银行的调查,目前困扰铜矿产量的主要因素在于难以进行新的铜矿开采。第三,今年仍存在消费缺口。Sempra的报告显示,第二季度全球精铜消费缺口将达全年最大,为4.7万吨,其次第三季度消费缺口也将达1.9万吨,全年消费缺口达1.3万吨,巴克莱银行的报告显示今年全球铜消费较去年增长5.4%达1792.6万吨,产量增长5.3%达1779.3万吨,全年消费缺口达13.3万吨,同时麦格里银行和高盛银行的报告也显示未来18个月内铜的供给市场仍较为紧张。巴克莱预计今年平均的库存消费比为3周,而去年是3.7周,另外2007年为3.2周,2008年为4周。 图七:不同地区现货升贴水 图八:铜精矿现货加工费与铜价 |

| 新浪首页 > 财经纵横 > 期货 > 正文 |

|

不支持Flash

|

| 热 点 专 题 | ||||

| ||||

| 企 业 服 务 |

| 股市黑马:今日牛股! |

| 女人钱,怎么赚(图) |

| 21世纪狂赚钱--绝招 |

| 韩国亲子装,卖疯了! |

| 1000元小店狂赚钱 |

| 100万年薪·招总裁 |

| 一万元投入 月赚十万 |

| 18岁少女开店狂赚! |

| 99个精品项目(赚) |

| 结肠炎患者的胜地!! |

| 夏治哮喘气管炎好时机 |

| 痛风治疗新突破(图) |

| 特色治失眠抑郁精神病 |

| Ⅱ型糖尿病之新疗法 |

| 高血压!有了新发现! |

| |

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑 Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved |