解析新农村建设的内容 把握未来商品市场格局(2) |

|---|

| http://finance.sina.com.cn 2006年06月14日 00:47 国际期货 |

|

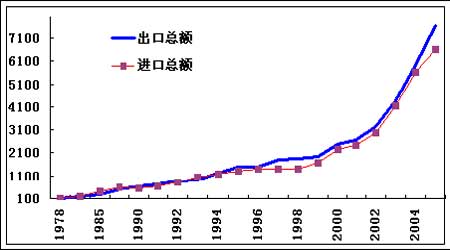

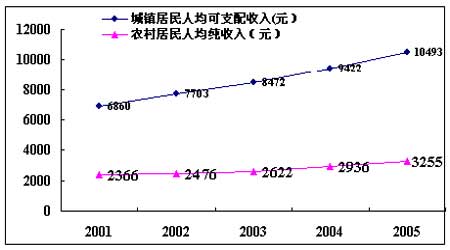

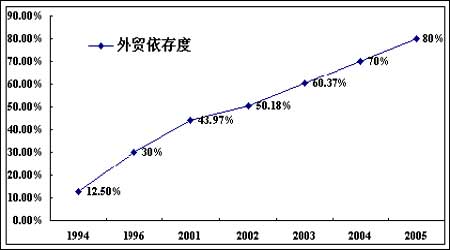

2、中国经济改革积聚发展动能——持续对世界经济带来影响 (1)近三十年经济改革,中国对世界经济影响巨大 1978 年改革至今,转眼整个经济变革已跨越近三十载。期间中国面貌发生了翻天覆地的变化,与此同时,中国经济改革对世界经济也带来了深刻的影响。 首先是中国参与全球贸易,产业优势分工,促进了资源的合理配置。 图3:中国1978年至2005年进、出口总额走势图 世界各国均有着自己独特的资源禀赋,在参与全球化竞争中,只有充分挖掘和发挥自己的优势才有可能在这场竞争中获利。中国资源缺乏,但是人口众多,具有大量廉价劳动力。所以长期以来我国参与国际竞争的方式是大量进口原材料,如石油、金属、大豆等,同时大力发展劳动密集型产业解决就业问题。布局的结果是我们发挥了自己的优势(如劳动力成本低廉),避免了自己资源短缺的困顿。现在政策在向高科技、高附加值引导,产业布局未来可能有一定的调整,近三十年的改革改变了中国的面貌,也推动了世界经济的发展。 但是资源禀赋决定了目前的布局短期内不会有大的变化。 其次,“中国制造” 已经渗入全球市场。 改革开放以来,中国因其特色的禀赋,已经演变成为“世界工厂”,中国向世界各地源源不断的输送大量廉价商品。“中国制造”已经成为世界商品物美价廉的代名词。从上图我们可以看到,78 年以来,中国出口总额一直保持高速增长,特别是92 年以来,增长更为明显。 最后,来自中国的强大需求成为世界经济复苏与持续增长的动力。 同样,从上图我们也可以看到,改革开放以来中国的进口需求也是与日俱增。 强劲的需求一度成为世界经济走出危机并保持持续增长的引擎。这一点尤其从周边国家和地区的发展状况可以明显的感觉到。韩国98 年世界经济危机后,其人GDP 是远低于台湾的,不过依靠中国广大的市场,经济很快复苏,近几年的人均GDP 已经超过台湾,稳居“亚洲四小龙”之三的位置,时至今日台湾各界人仍对此耿耿于怀。香港与其他周边国家和地区则更不用说。 总结中国经济近30 年的改革,从打开国门的一刻起,中国经济就在变革中无时无刻不受到来自世界经济的影响,同时,作为全球经济体中重要的一极,中国的变革也在不断的对世界经济带来影响。我们相信,这种相互的影响在“新农村建设”这场变革中将继续得到体现。 (2)“十一五规划”奠定了中国持续发展的基础,改革影响深远 “十一五”规划的出台吸引了全球的眼球。在“十一五”期间,也就是2006年至2010 年,中国将重点转变经济增长方式,由过去粗放式、高耗能、高污染向高精尖、节能、绿化方向转变。比如将万元生产总值能耗降低20%以上,主要污染物排放总量要减少10%等等。 而“十一五”的重点规划——新农村建设则被视为农村经济变革的一场“革命”,其产生的深远影响将不仅仅对农村,而且对整个中国经济甚至世界经济未来的格局带来重大影响。比如新农村建设将启动庞大的农村消费,这次消费的启动对世界经济及商品市场的影响将远远强于中国前二次改革,而且将更加持久;另外,新农村建设基础设施的大量投入将大大增加对建筑类商品的需求,??更为重要的是,本次改革通过调整经济增长方式,通过调整产业结构,奠定了中国经济持续、快速发展的动能。 自改革开放以来中国对世界经济与商品市场产生了重大的影响,那么,随着“十一五”规划的实施,这种影响还将继续下去,而且将比以往任何一次都来得强劲和持久。 二、新农村建设的社会背景 从上面的分析可以看到,中国自改革开放以来,经济建设取得了巨大成就,世界地位也与日俱增。但经济飞速发展的同时,也带来了一些经济、社会问题,比如国际收支严重失衡,进而人民币升值压力加大,给大量外贸企业进出口带来不便;长期出口导向政策导致我国外贸依存度偏大,已经威胁到国家的安全;国内农业发展滞后,城镇收入进一步扩大,带来社会不稳定因素;生产相对过剩;“十一五”规划奠定了中国经济快速、可持续发展的基础。中国对世界的影响还将继续,而且比以往更强劲、更持久。 分配差距不断扩大;内需不足等等。 于此同时,2005 年底中央果断提出了新农村建设,此举与70 多年前的“罗斯福新政”推出《农业调整法》和《全国工业复兴法》的做法不谋而合。当时美国主要是产能过剩和分配差距不断扩大,陷入了严重的经济危机,新上任的罗斯福总统对此采取了复兴、救济和改革的政府干预政策,史称“罗斯福新政”,在重点解决金融危机问题的同时,还颁布了《农业调整法》和《全国工业复兴法》。 其中,《农业调整法》的目的是通过政府干预,减少剩余农产品,促使农产品价格有所回升,恢复农业收入。政府还成立了一些贷款机构,以帮助农民还债。 当然,与美国70 多年前的社会背景有很大的不同,中国在这个关键时候提出了建设新农村政策,还有其特殊的社会背景。 1、粮食供应面临短缺隐忧 90 年代以来,我国经济发展过程中经历过两次比较明显的通货膨胀,一次是在1992 年至1995 年期间,另一次是在2003 年至2004 年。粮食供应出现较大缺口是导致这两次严重通胀的主要原因之一。 目前中国的人口已经达到13 亿,而且平均每年净增1400 万,有专家估计到本世纪中叶,中国人口会达到16 亿。庞大的人口需要有足够的粮食供给,但是耕地供给却是缺乏弹性的,而且随着工业化的发展,耕地有进一步减少的趋势。 在未来很长一段时间,不仅是中国,包括全世界,粮食供给都将是一个十分严峻的问题。对于有着庞大的人口基数以及相对较高的增长率的中国来说,这个问题将会更加突出。 十一五计划提出了“保护耕地”、“稳定增产”、“提高粮食生产率”等措施,这些将大大提高我国粮食产量,有效缓解粮食供需矛盾,从而稳定民心,确保整个经济的平稳发展。 2、城乡收入差距进一步扩大 (1)城乡收入差距持续扩大——中国经济改革的“后遗症” 中国的城乡收入差距问题从根源上讲其实是经济改革的“后遗症”,特别是1992 年以来的改革导致了问题的严重化。中国经济改革从1978 年以来按照农业被重视的程度可以划分为三个阶段。 ① 1978 年至1992 年是第一阶段 由于动乱时期造成了食品供应严重紧缺,这一阶段农业受到了党和国家领导人的高度重视,从1982 年开始至1986 年连续五年以“一号文件”的形式肯定和强调农业改革的重要性。 1982 年1 月1 日,党中央发出了第一个“一号文件”,肯定了“包产到户、包干到户”制,为“双包”制正了名,极大地调动了农民的积极性,开辟了农村经济体制改革的新局面。中国农村从此进入了前所未有的发展时期。 此后,中央又连续发了4 个“一号文件”:1983 年,“一号文件”指出家庭联产承包责任制“是在党的领导下中国农民的伟大创造”;1984 年,“一号文件”强调继续稳定和完善联产承包责任制,延长土地承包期,使农民吃上“长效定心丸”;1985 年,“一号文件”取消30 年来农副产品统购派购的制度,对粮、棉等少数重要产品采取国家计划合同收购的新政策;1986 年,针对怀疑否定农村改革的种种倾向,“一号文件”肯定了必须贯彻执行农村改革的方针政策5 个“一号文件”,反映了广大农民的愿望和心声,记载了中国农村改革的历史进程和前进步伐。长期温饱不保的中国农民,在历史的瞬间,越过了贫困,从温饱线上逐步向小康迈进;中国的粮食供应也开始走向充裕与自给自足。 ② 1992 年邓小平南巡讲话坚定改革开放到2005 年,为经济改革的第二阶段 这一阶段工业生产飞速发展,“重工轻农”问题开始出现并且日益严重,“三农问题”被良好的工业指标掩盖,“剪刀差”现象日渐突出,农民收入持续缓慢增长,城乡收入差距进一步扩大。产生的后果是:农民的生产积极性严重受挫,大量农民外出打工,“田荒”现象日益严重。由粮食短缺导致的通胀也时有出现 经济发展出现很大的不稳定性。 至2004 年,中央开始认识到问题的严重,时隔8 年之后再次以“一号文件”的形式强调农业的重要性。这次的“一号文件”计划用五年时间取消农业税以及特产税,切实减轻农民负担。农民生产积极性开始回升,但是效果并不十分明显,“少取”并不能从根本上解决农村生产生活落后问题。 2005 年中央“一号文件”又一次把农业问题放在了首位。这一次是废除农业税条例以及强化农业综合生产能力。同样,“少取”与增产并不能从根本上解决“三农”问题。 总的来说,这一阶段的工业改革成果是丰硕的,但是由于“剪刀差”问题的存在甚至由于人为的忽略,“三农”问题开始突出,城乡居民收入差距也日渐扩大,并开始对整个经济的健康运行带来隐患,虽然末期中央出台了2 个“一号文件”但是相关措施并不能从根本上改变农村的落后与城乡贫富差距不断扩大等问题。 ③ 2006 年“十一五规划”与“新农村建设”按其性质可以划分为经济改革的第三个阶段 2006 年农业问题再度被提到政府工作的首位,并在相关文件中提出了具体的改革措施。同样是解决“三农”问题,但是这一次将是自1978 年以来农村改革真正意义上的“革命”。这次改革不仅延续了前面的相关改革措施——有效调动农民生产积极性,多予少取,更重要的是改革将从根本上挖掘农民长效增收机制,如强化基础设施建设、推广农业科技、突出优质农产品、促进农产品深加工等等。 这场“革命”将带来农村翻天覆地的变化。历史遗留的“三农”问题有望得到根本解决。 城乡收入差距扩大究其原因是第二次经济改革的后遗症,对“三农”问题有意无意的忽略导致了这一问题的日益严重化。 (2)贫富差距的现状 为了对目前中国的城乡贫富差距问题有比较清楚的认识,我们制作了城镇居民与农村居民人均可支配收入走势图。从图上我们可以看到,2001 年以来,城镇与农村居民的人均可支配收入都有所增长,但是城镇居民收入的增长率却远远高于农村居民,5 年来两者收入之差逐渐扩大,而且有进一步扩大的趋势,2001年是4494 元,2005 年已经扩大到7238 元。 图4:城乡居民人均可支配收入 改革开放中我国经济取得了巨大成就,但是这种成果更多的被城镇居民享用,农村人口却一直处于弱势、边缘化的境地,生活状况长期没有得到改善,长此以往,贫困农村地区将成为未来中国经济、社会发展的不安定因素。新农村建设将全国经济工作的重点投向了广大农村,财力、物力相比于以往将有很大程的增加,农村落后面貌将有很大程度的改观,城乡收入差距有望缩小。 3、内需不足带来诸多经济问题 中国经济的“二元结构”特别明显,一边是工业化、现代化、蓬勃发展的大都市,一边是长期沉寂、落后的农村。全中国城镇人口大约有3 亿多,而农村人口则多达9 亿;相对较少的城镇人口拥有较高的收入,大量农民则只能解决基本的温饱问题。这种两种状况导致的后果是:一方面,由于占全国人口多数的农民消费能力低下,整个社会的消费严重不足,只能依靠大量出口来刺激经济的发展;另一方面,高收入的城镇居民由于消费倾向较低,储蓄率较高,也直接导致社会消费不足。 需求不足给中国经济带来的后果是社会存在大量的失业人口,经济增长需要依靠外贸拉动进而导致国际收支严重失衡以及我国经济对外依存度过高威胁国家安全。那么,新农村建设的实施将能在很大程度上缓解这些矛盾。 首先,新农村建设可以扩大需求、增加就业确保经济持续发展。 新农村建设的主要内容就是“稳定增产,持续增收”,通过发展优势农产品、推广农产品深加工等措施提高农民的收入。广大农民收入的提高可以直接增加社会需求,进而增加社会生产规模,提高就业,确保社会稳定。同时,来自农村的庞大需求也将奠定我国经济持续发展的根基。 内需不足带来诸多经济问题,比如存在大量失业人口,国际收支失衡,外贸依存度偏高等等。 其次,新农村建设对内需的调动可以降低外贸依存度。 外贸依存度是一国进出口贸易总额占其国内生产总值的比重,它通常用来衡量一国(地区)的经济对国际市场的依赖程度。内需的调动将改变我国一直以来以出口为导向的经济增长方式,生产的产品由外销为主调整为以内销为主,外贸依存度大大降低,从而确保我国经济的稳定与安全性,很大程度上规避因个别国家经济状况变动或者与其贸易贸易摩擦带来的经济波动。 图5:中国外贸依存度走势图 最后,新农村建设对于内需的调动可以促进国际收支平衡,缓解人民币升值压力。 据报道,我国截至2 月底的外汇储备已达8537 亿美元,已经超过日本位居世界第一。美元收入根据目前的结售汇制度除了法律规定的企业和个人可以持有部分外汇外,其余大部分是要卖给银行换成人民币的,这样一来,外汇市场美元供给上升,对人民币的需求增加,人民币升值压力因此加大。人民币升值将对目前仍然以低价格、低成本参与世界竞争的外贸带来很大的冲击,进而对我国的经济发展、就业带来影响。 那么,新农村建设通过调动内需,可以促进国际收支的平衡以及减轻收支衡带来的相关问题。原因在于,内需的调动,一方面通过将本来外销的产品转为内销,减少出口,另一方面增加对国外产品的需求,从而增加进口——随着出口的减少,进口的增加,国际收支趋于平衡,人民币升值压力也得以减轻。 小结:改革开放以来,中国就开始承受着来自经济全球化的竞争,同时其成功的经济改革也对世界经济以及商品市场带来了深刻的影响。作为“十一五”规划的重要组成部分,“新农村建设”对中国乃至世界的影响将是深远的,而且将比以往任何一次都来的强劲和持久。 同时新农村建设的推出有其深刻的社会背景。比如内需不足、产业结构失衡、城乡贫富差距持续扩大等等。随着相关政策的落实,这些问题有望从根本上得到解决。 新农村建设通过调动内需,可以促进国际收支的平衡以及减轻收支失衡带来的相关问题。 |

|

不支持Flash

|

| 新浪首页 > 财经纵横 > 期货 > 正文 |

|

不支持Flash

|

| 热 点 专 题 | ||||

| ||||

| 企 业 服 务 |

| 股市黑马:今日牛股! |

| Excel服务器功能强大 |

| 21世纪狂赚钱--绝招 |

| 韩国亲子装,卖疯了! |

| 1000元小店狂赚钱 |

| 联手上市公司赚大钱 |

| 一万元投入 月赚十万 |

| 18岁少女开店狂赚! |

| 99个精品项目(赚) |

| 治帕金森—已刻不容缓 |

| 夏治哮喘气管炎好时机 |

| 痛风治疗新突破(图) |

| 特色治失眠抑郁精神病 |

| Ⅱ型糖尿病之新疗法 |

| 高血压!有了新发现! |

| |

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑 Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved |