作者:斯蒂芬·温伯格(Steven Weinberg)

出品:新浪科技《科学大家》 中信万物

斯蒂芬·温伯格(1933—2021)是美国著名理论物理学家和科学传播大师。因提出弱相互作用和电磁相互作用的统一理论,他分享了1979年诺贝尔物理学奖,被誉为“标准模型之父”。除了科学研究的工作之外,他致力于向公众进行科学传播,也热衷于评论美国社会与科研有关的各项政策议题。

以下内容节选自中信出版社的《第三次沉思》(Third Thoughts:The Universe We Still Don’t Know)

柏拉图认为,只需要思考就能发现世上的一切。在《法律篇》中,有一次关于天文学的有趣的讨论。柏拉图承认,天文学家们偶尔看看天空可能是有益的,但这只是为了集中注意力,就像数学家证明几何定理时可能画一画示意图来集中注意力一样。但是在科学中,真正的发现工作就像在数学中一样,应该是纯粹智力的。就像他在很多其他事情上一样,柏拉图在这一点上弄错了。

英格兰国王詹姆斯一世任内的大法官——弗朗西斯·培根,则持有另一个极端的观点。科学在当时刚刚开始引起公众的兴趣,培根讲了很多关于科学的内容。他认为,科学工作是纯粹经验性的,必须以一种不带目的性的广收博蓄、不带成见地去做实验和研究关于自然的可能的一切,真相才会逐渐浮现。他同样弄错了。

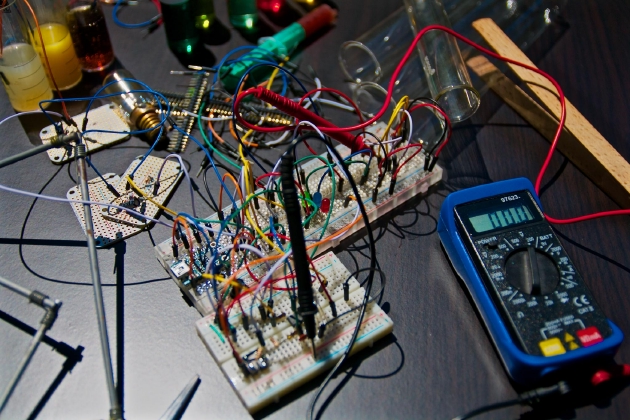

几百年来,我们了解到的真相是,科学发现依赖于理论与实验或观测之间的互动,两方面缺一不可。必须要由理论指导实验,这样的实验才有意义,并且实验结果才能被解读。实验也是必需的,它不仅仅是证实或者反驳理论,而且会启发理论。两者不可分割地结合在一起。

尽管如此,在某些领域,尤其是我自己的领域——基本粒子物理学,科学家的这两种身份却已经截然不同。理论物理学和实验物理学的要求极高且专业化,在恩里克·费米之后,实际上就再也没有人能同时身兼理论学家和实验学家两种身份进行有效的工作。我是一个理论学家,所以关于发现的艺术,我只能给你们提供从理论出发看到的视角。

作为理论学家,眼前的谜团令我们受到启发。有时候,这些谜团是由实验发现提供的。有一个经典的例子,19世纪末,实验科学家们试图测量地球的运动对光速的影响。地球以每秒30千米的速度绕太阳公转,光速约为每秒30万千米,所以人们曾以为,光速应该有大约1%的变化取决于是冬天还是夏天,因为这两个时间地球的运动方向相反。人们那时还认为光是被称为以太的介质的一种震动,并且即使假定太阳系在以太中运动,地球也不可能在夏天和冬天都相对于以太保持静止。人们探寻地球运动的影响,却一无所获。这向物理学家们提出了一个可怕的难题,它(和其他一些难题一起)最终启发爱因斯坦发展了一种新的时空观,也就是相对论。

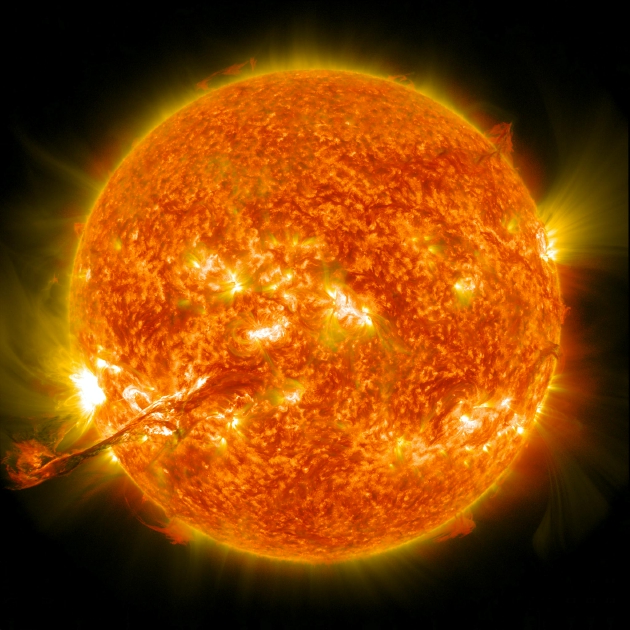

然而有些时候,启发我们的难题是来自物理理论内部的。比如在20世纪50年代后期,我们显然有了一个关于弱核力的理论,能很好地解释所有现有的相关实验数据。(弱核力引起一种放射性,在这种放射性中,原子核内的粒子,比如中子或质子,变成另一种粒子,即质子或中子,并释放出一个快速电子。在为太阳提供热量的反应链中,正是这种力推动了第一步反应。)关于弱核力的实验没有给我们带来任何疑难。但当这一理论延伸到由于技术原因尚未被观察到的其他过程时,问题就出现了。(这类过程之一是被称为中微子的一种相互作用很弱的粒子与其他中微子的碰撞,我们可能永远无法观测到这个过程。)

当在这些过程中应用弱相互作用的理论时,得出的结果是无意义的,它给出的概率是无限大。这一结果并不是对自然的深刻说明,而是荒谬的。很明显,我们需要一个新理论,这个理论既能保证先前理论的成功,又不会对完全合理的问题给出无意义的答案,即使这些问题涉及的是以前没有做过的且可能永远不会做的实验。我和其他理论学家在20世纪60年代研究过这个问题,最终发现了这样一个理论。结果它不仅仅是关于弱核力的理论,而且是关于弱核力与我们更熟悉的电磁力的统一理论,还预言了一种新的弱核力,后来在高能实验中发现了这种新的力。但是,并不是实验驱动了这一理论。

有时候我们的困惑在于,一些理论和所有观测相符,也没有任何内在的矛盾,但因为其中有太多随意的特征,所以明显不令人满意。实际上,我们现在的处境就是这样。现在我们有一个理论,它既涉及强核力(将夸克集中在原子核之内的粒子里面),也涉及电磁力和弱核力。这一理论被称为标准模型,它解释了我们在基本粒子实验室里能够测量的一切,并且在我们想做任何计算的时候,它给出的都是有限且合理的结果。

然而这一理论并不令人满意,因为它的太多特征都是我们为了符合实验结果而不得不去假设的。比如,标准模型有6种被称为夸克的粒子。为什么是6种?为什么不是4种或者8种?不知道。它们为什么具备现有的性质?这些不同类型的夸克中,最重的比最轻的重了大约10万倍。我们并不知道质量的差异来自哪里,只是为了与实验相适应,必须选择这些值。这一切并没有什么矛盾之处,这个理论也与观察相符,但我们显然还没有找到最终的答案。

还有一个不能故作不见的明显缺陷:没有提到万有引力。我们确实有一个相当不错的引力理论,即爱因斯坦的广义相对论,它对我们所能做的所有观测都非常有效,但应用于极端能量时,却给出了荒谬的结果。在实验室里实际上是无法构成这些能量的,但我们可以将它们纳入考虑。当我们这样做的时候,万有引力就成为另一个谜团。

20世纪70年代以来,我们一直处于这样一种境地:我们有一种具有太多任意特征的关于弱力、电磁和强力的理论,还有一种不能扩展到极高能量的引力理论。我们被困住了,因为没有来自基本粒子加速器的新数据喂给我们的想象力,从而解开这类谜团。原因之一是美国国会决定不在得克萨斯州建造那架大型加速器—超导超级对撞机。

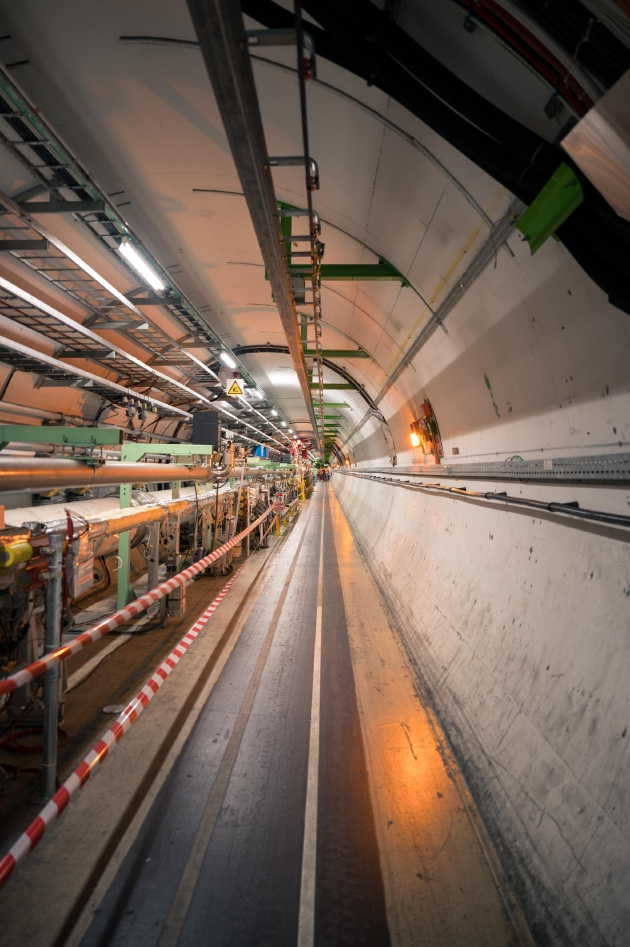

在欧洲,有一个加速器于2009年开始运作,我们期待着它会传来好消息。它被称为LHC。LHC是一条周长约27千米的环形隧道,位于法国和瑞士的交界处,距离地表150多米。在这条隧道中,两束质子将以相反的方向穿越法国和瑞士边境,一圈又一圈地运动数百万次,它们逐渐加速,直到最后迎头相撞。我们希望能够通过研究碰撞中发生了什么,发现新的事物,这些事物要么帮助我们解决现有的谜题,要么给我们带来新的有用的谜题。

就在2009年年底,人们观察到了这样的两个粒子束之间的首次碰撞。目前的能量还没有高到足以让我们了解任何新东西,而且粒子束中也没有足够的粒子让我们感兴趣的碰撞的发生概率足够大,但我们在未来几年对LHC寄予厚望。

就像我说过的,我是一个理论学家。我并不在LHC工作。2009年7月我去到那里,并且看到了4个巨大的粒子探测器之一,这4个探测器位于环形隧道附近的不同位置,粒子就在这些地方碰撞。我参观的探测器叫作ATLAS,确实令人印象深刻。如果你回想一下我们昨晚所在的舞厅,想象它向一侧倾斜,ATLAS探测器所在的房间就是那样的。我当时真有一种置身大教堂的感觉。

那些将会使用LHC的实验科学家们依赖的技巧是我掌握不了的,但我对他们所做的工作确实有很大的兴趣。我希望他们的发现能让我们摆脱几十年来的消沉。比如,有一种极有吸引力的对称原则,叫作超对称。在过去30年里,它已经占据了很多理论学家的注意力。目前还没有找到证实它的丝毫的证据。(可以说有一丝,但是不大。)我们希望LHC可以产生出超对称理论预言的新类型的粒子。天文学家们说,组成了宇宙5/6质量的是所谓暗物质。而超对称理论预言的粒子之一—如果存在的话—可能具有正确的性质,可以组成暗物质。(不应该将暗物质与更令人困惑的暗能量混淆。不幸的是,LHC可能不会告诉我们关于暗能量的任何事情。)如果探测到这些粒子,我认为那将会是柏拉图式物理学的胜利。我们只需要拭目以待。

所以我们现在正处于基础物理学历史上的分水岭时期。在20世纪六七十年代,理论和实验曾卓有成效地相互促进,之后这一作用消失了。我们最希望的是两者之间不可分割的相互促进作用将重新开始。

“掌”握科技鲜闻 (微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注)