短视频想做衣服,为何不自己买布

欢迎关注“新浪科技”的微信订阅号:techsina

文/鲁舒天

来源/秦朔朋友圈(ID:qspyq2015)

在《吐槽大会》大张伟那期,脱口秀演员池子讲过这么一个段子:

“有人说大张伟抄袭,大张伟老师就说——‘我是音乐的裁缝。’我觉得你当裁缝可以,你自己买布行不行?人家都做成衣服,你给别人剪了,你是裁缝?”

别人用自己的作品说话,有人却用别人的作品说话,这一情节并不仅仅是脱口秀的梗,也可能与判例扯上关联。

据《知产财经》报道,不久前,北京市海淀区人民法院对爱奇艺诉字节跳动侵害《延禧攻略》信息网络传播权一案作出判决,认定后者涉案行为构成侵权,偿付原告损失及诉讼开支共200万元。

所谓侵权,是字节跳动未经授权,在爱奇艺网络独播剧《延禧攻略》上线后,通过今日头条App的信息流推荐技术,将用户上传的截取自该剧的短视频向受众传播。这些剪辑后的碎片不仅破坏了作品完整性,而且侵犯了网络发行方爱奇艺的商业利益。

《延禧攻略》艺术价值如何暂且不论,没有争议的是,该剧网播期间是现象级的爆款,侵权视频的单条播放量,最高达到110万次便是例证。侵权方纵然可以辩称“片段由用户截取,自己只是网络服务提供商”,但法院认定,它正是盗版行为的最大受益者。

在平行时空,也有腾讯视频和字节围绕《斗罗大陆》和《亮剑》的侵权反诉案,最终是以双方阻止侵权视频传播而收场。

因此,上面那个案例对行业的指导意义体现在:这是国内首例出现了赔付金额的“算法推荐案”的判例——而且是短视频败诉,这对于近年互联网热议的“长短视频大战”的走向,以及信息技术无远弗届的今天算法的注意义务,已然是辕门立下一木。

无论爱奇艺发布2021Q4及全年财报的数据究竟如何,相信这一案件如能产生推广效应,都将在一场舆论押注悬殊的“长短视频大战”中极大振奋长视频的士气。

1

在中文互联网上,“视频博主”将影视作品进行剪辑、拼接、搬运,以及未经授权“二次创作”的历史由来已久,最早可以追溯到2005年胡戈的《一个馒头引发的血案》,以及“老湿”朱子奇对烂片的吐槽。

如果说上述剪辑在某个阶段尚有正面价值——如提醒创作者重视观众,在长视频推行会员付费模式后,事件要义理应转向——观众也要尊重创作者。

何况门户时代的剪辑,无论出发点还是朝向,都和当下的剪辑截然不同:前者是在甄别“劣质”内容,体现了草根意志对精英话语权的回应;而后者是在搬运“优质”内容,并借此窃取流量变现的密码。

用央视《正点财经》的话讲,这种剪辑式搬运的目的,是通过热门内容快速获取流量支撑,然后搞直播带货。其变现空间之大,如同网上经常会出现的推文——《我把xxx搬到xx,一天收入x万多》,从事影视剪辑的视频账号,粉丝量高的可达几百万,还出现了教人剪辑的教程。更有甚者,粉丝5万以上,即可在首页设置“找我官方合作”入口的接单。

页面还晒出收入账单

页面还晒出收入账单《2021年中国短视频版权保护白皮书》显示,2019年初至2021年5月,12426版权监测中心累计监测到300万个侵权账号、1478.6万条二次创作侵权与416.3万条原创侵权短视频,点击量共5.01万亿次,按万次点击10元计算,直接经济损失高达50.1亿元。

对于盗播侵权,影视行业有过不少倡议,最大的一次发生在去年的“世界知识产权日”前夕。2021年4月9日,包括正午阳光、华策影视、新丽传媒、爱奇艺、腾讯视频、优酷在内的70多家影视公司、长视频平台及从业者发表联合声明,抵制网络短视频的侵权行为,呼吁责任方提升版权意识,建立“先授权后使用”的良性生态。

而“算法推荐案”之所以在近日促成有利于长视频的宣判,或与行业联合呼吁之下、去年中国网络视听节目服务协会出台的《网络短视频内容审核标准细则》相关。

2021版《细则》中写道:未经授权,不得自行剪切、改编电影、电视剧、网络影视剧等各类视听节目及片段。

虽然中国并非判例法国家,相似的侵权案换个法院审理结果可能迥异,但在短视频对影视内容的盗版与软盗版现象屡禁不止的当下,有这样一个判决作为指导性案例,对长视频无疑是一场及时雨,对资本市场重新审视视频战争的未来格局,或许也能起到一定的推动作用。

2

而在大众层面,以往对这类事件保持缄默,是因为艺术作品盗版与否其实很难判断,不是难在道德上,而是难在认知上。

以电影为例,正盗版之间存在相当大的中间地带,不是正版,并不意味着属于盗版,而是叫做资源。一个比较公允的理解是:只有当该内容被国内发行方支付费用引进之后,理论上才构成侵权,盗版在这种情况下是一个相对概念,如果没有正版,也就无所谓盗版。

这个困境放在海外也一样,留学生和华人想看中国电影,却缺少正规的线上观看渠道,只好搜资源网站。而当相关权利人引进该片时,通常会以区域版权代理的身份向网站发函,要求对方下架单片资源,以达到版权保护的目的。

这套“通知-删除”的流程缺乏效率,但碍于极为复杂的客观因素,它是业内惯常操作。事实上,在前述《延禧攻略》一案中,权利人也持续通过预警函、律师函等多种形式告知删除,作为侵权方的平台在知晓情况后,所采取的措施,并不符合有效制止、预防侵权的实质要求,这才有日后的对簿公堂。

综上所述,如果说进口内容的盗版界定尚处文化盲区,可国内短视频对国内长视频——尤其是对后者定制内容和自制内容的盗版,则从一开始就是事实清楚、性质明确的。短视频在漏洞下薅走的羊毛,自然就成了长视频的损失。

剪辑式搬运

剪辑式搬运相比于电影这种有过一轮院线发行的产品,剪辑式搬运对于剧综以及主要依托剧综营利的长视频平台,威胁本就更大。

在短视频内搜索2021年热播的《觉醒年代》《功勋》等剧,会大量出现盗用版权素材二次剪辑的解说片段;而去年由郭麒麟、宋轶主演的《赘婿》,热播期2/3的盗版都来自于短视频;还有剪刀手热衷的《甄嬛传》,这部原本76集的古装剧被剪成223集,最高一集点赞量高达32万。

一般情况下,合集内片段时长会在几分钟到半小时不等,一个母集下面会有几个子集,依照顺序看完子集,也就相当于看完整集,在评论区中,“哥几个又来追剧啦”的留言经常赫然在列。这些账号每获得一个流量,也就意味着“爱优腾”少一个潜在会员。

众所周知,长视频每年数百亿花在内容制作上,自制或是为版权方支付网络独播费用,杠杆非常大,与之相对的,那种低成本、高收益地持续盗播专业影视内容的行径,既破坏了知识产权,也干扰了影视行业的正常发展。

3

之所以要谈这件事,是因为我看到网上一些互联网和传媒股的观察者长期以“唯数据论”来衡量长短视频,并动辄得出长视频不是好生意、注定被短视频替代的结论,深感这些观念对读者的误导。他们的文章纵然堆满数据,“短视”思维却溢于言表,更是影视内容的门外汉。

《奈飞文化手册》里有一句话——“人们把数据当成了答案,而不是提出好问题的基础。”文娱行业是数据说了最不算的一个行业,连硅谷的Netflix用大数据拍《纸牌屋》都不过是讲给资本市场的故事,真正的核心是它争取到了握有原作改编权的大卫·芬奇来当制作人。

市面上与“视频战争”相关的观点,很多地方都值得商榷。

首先,如果一门生意是寄生在另一门生意合法收益的基础之上,那么前者纵然是一时的“好生意”,最终一定难言长久,而它“规范”的过程,也就意味着“祛魅”的必然。

其次,有些观察者很喜欢混淆概念,权利人一提盗版,他们就跳出来说这些被盗版的内容很烂,所以侵权有理、盗版无罪。这是一个流氓逻辑:强调内容烂就活该被盗版,就好比在说一个人瘦弱就活该被抢。更何况持有这种逻辑的人认为的烂内容,对大多数人而言,可能恰是好内容。

第三,这些人经常渲染“会员的本质都是不想看广告,愿意花钱的人越多,就说明愿意看广告的人变得越少”,这句话乍看是对的,可如果你了解美国有线电视的发展史,就会明白这一结论大错特错。会员的本质不是不想看广告,而是想看好内容,如果内容差,纵然零广告,谁要花时间看呢?

在长视频的历史上,比起动动鼠标或等十几秒就会消失的广告,真正影响到内容质量的,是赞助商决定拍什么样的内容。而会员付费模式确立的基石,就是摆脱对B端的依赖,向C端提供真正的好产品。

第四,中信证券传媒分析师肖俨衍曾一针见血地说过:“不能单纯用互联网思维看长视频,它不是简单的MAU(月活)生意,而是中长期的ARPU(每用户平均收入)生意。它不是短期风口,而是长效赛道。”

言下之意是:不要关注长视频变现的速度,而要去预估它变现的深度,随着内容深度和广度的提升,长视频仍有极大的提价空间。反观那类野生专家,动辄批评平台买版权剧,收入赶不上亏损,动辄以短视频日活、月活的增长迅速来套长视频每付费用户平均收入的增长缓慢,可以说批评都批评不到点上。

相对于Netflix等海外流媒体,国内长视频长期亏损的原因与其说是成本支出过多,不如说是内容寿命过短。Netflix真正做对的地方,是它采购的内容经得起时间检验,4年摊销90%内容成本的底气,是这个剧能确保被观众青睐4年。

比起流量内容的爆款,质量内容的长尾才是行业最应关注的存亡之道。

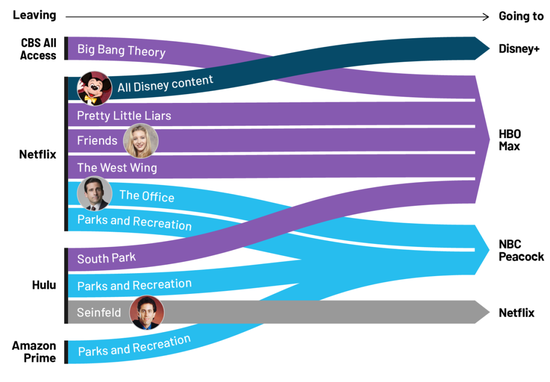

海外流媒体对经典版权的争夺战也愈演愈烈

海外流媒体对经典版权的争夺战也愈演愈烈近两年海外流媒体战事打得如火如荼,你可以看到,无论是华纳传媒的HBO Max还是NBC环球的Peacock,成立第一把火就是把《老友记》《办公室》《白宫风云》这些经典剧的发行权收回去,坚决不续租,给Netflix来个釜底抽薪。但如果这些剧是Netflix自制的,就能避免这个麻烦。

所以,要么你拿下《老友记》,最好是你拍出《老友记》,当然这一切的前提,都是盗版要解决好。

最后,我从不认为长视频真正的阻碍是短视频,或是游戏、直播。绕开房间里的大象,只去挑平台和创作者的纰漏,所言轻于鸿毛。

4

一种观点认为,国内发展PGC(专业生产内容)是没希望的,只有UGC(用户生产内容)才有希望。这种说法不仅短视,而且不负责任。

考虑到当下的互联网环境,短视频的商业模式固然有其优势,但任何一个拿短视频与长视频做比较却不考虑其不同点的分析,都犯了原则性的错误,你看海外很少有人真拿YouTube对标Netflix,因为一个是广告型视频点播AVOD(Advertising Video on Demand),一个是订阅型视频点播SVOD(Subscription Video on Demand),一个做广告生意,一个做会员生意,只在抢占用户时长上有交集。

用个不恰当但很能说明问题的假设:如果短视频每月也收25-30元的费用,你看它数据会不会断崖式下跌?当然,它的商业模式决定这件事不会发生。

短视频的商业模式,用纪录片《监视资本主义:智能陷阱》的话讲就是:“因为我们不必为这些产品付钱,广告商为我们使用的产品付钱,所以广告商是顾客,我们(的习惯和偏好)就成了被销售的商品——如果你没有花钱买产品,那你就是被卖的产品。”

虽然我前面说,短视频不是长视频的拦路虎,但在盗播问题上,它又的确成了吸血鬼。如果没有专业的影视综做出来,短视频的内容库会受到贬损,所以,不是长视频需要短视频去做宣传,而是短视频在利用长视频牟利。所谓“剪辑式搬运替剧集做宣传”的说法,当然是不成立的,因为你无法证明人们看到片段之后就去给视频网站充值了,二者不存在必然联系。

市场上诸多短视者对长视频的态度,颇像一些男性对女性的态度:一方面希望女性无条件为家庭付出,一方面却又不珍视她们的劳动。很多女性不愿做家务的怨气,正是来自于其付出没有受到尊重。

至于短视频行业对PGC内容的合理使用限度,其实不乏参考。

TikTok支持的视频长度最多60秒,而且网站设有直接投诉渠道,如果一个账户内多个内容受到侵权投诉,平台可直接关闭该账户,惩处率高达85%。而国内短视频上传视频1-15分钟的长度,则成了孕育盗版的温床。

2007年,握有派拉蒙、CBS、CW、Showtime控制权的美国传媒巨头维亚康姆曾向YouTube索赔10亿美元,起因是后者站内存在大量未经授权的二次创作。因为这件事,YouTube的母公司Google投入研发Content ID系统,如果检测出用户上传的视频包含版权内容,会提供给权利人禁播、查看数据分析和分享广告收入三种处理办法,基本克服这一顽疾。

为避免劣币驱逐良币,最优解当然是获利者主动向权利人支付费用,把一部分所得分给版权所有方。视频行业也需要先富带后富,走向共同富裕。

有人可能会说,这个钱是否不必交,因为影视内容在短视频站内占比很低。《晚点LatePost》曾考证,截至2020年中,抖音3-5分钟的短视频中,PGC内容播放量占比为8%,相比之下,B站这一数值是7‰,微博仅4‰。

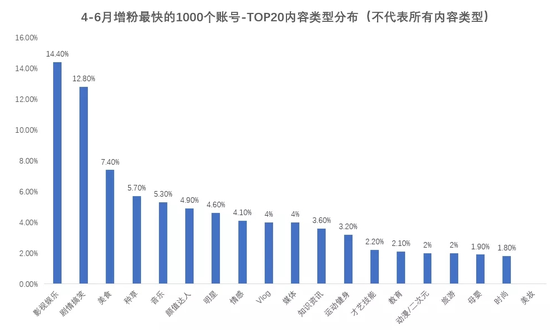

但另一些研究则发现,影视内容对短视频KOL增长与粉丝增长的贡献率明显。克劳锐数据研究院显示,2020年抖音增长前10的KOL贡献榜单中,影视KOL增长率达到62.65%,仅次于社会新闻和生活记录;影视粉丝增长量达到9.35亿,仅次于社会新闻、搞笑幽默和游戏。

卡思数据对抖音账号2021Q2的统计

卡思数据对抖音账号2021Q2的统计卡思数据对抖音2021年第一季度涨粉最快的500个账号做了调查,也发现影视内容占比增加明显,为11.6%;而当它在去年第二季度将基数扩大至1000个账号后,发现这一比例达到了14.4%;第三季度同样的观察基数,影视类排名掉到第二位,仍有12.8%的份额。

大家来思考一个问题,咨询公司只是公布了数据,但其实归类的标准才是最关键的。在剧情、搞笑、名人等区间,其实可能有大量影视综内容的混同。比如华纳兄弟的电影《小丑》,在与赵本山、范伟的电视剧《马大帅》结合之下,被用户大量二次创作,你说它是被归到影视还是搞笑呢?试想,用户在剪辑一款包含历史元素的游戏视频时,有没有可能截取相关的影视片段呢?

假设最极端的情况下,长视频说我连版权费都不要,也不查看用户数据,我就是不让你用我的内容,那UGC里最精品化的一类会不会立刻黯然失色,答案是一定的。所以,不是长视频离不开短视频,而是短视频离不开长视频。

我想说的是,即便影视内容在短视频占比就是10%左右,这些内容对后者真正的贡献,也远不是数据体现的这样。

5

“专业生产内容”真正的意义在于文化。

文化价值为平台提供了风险缓冲带。短视频上有大量专业生产的影视内容,有大量访谈栏目和纪录片的截取,就会使平台整体显得多元。

这里尤其需要区别的是,多元和丰富是不一样的。多元的意义在于有更多不同的价值,而丰富则是同一种价值的聚集叠加。任何一个内容渠道,如果完全失去了文化价值的庇佑,它就一定要考虑清楚,剩下的东西是否足以登堂入室。

不少内容平台做到一定规模之后,会发现增长到了瓶颈,是什么影响到增长,其实是文化。文化过于狭窄,过于单调,就很难带动新的增长。因为市场对于你的调性已经认死了,和某个标签深度绑定,甩都甩不脱。

资本市场迷信的垂直和聚焦,商业上当然有效,但在更广的社会层面和更近的现实层面,它也意味着不可控和不可知的风险。一个互联网内容社区的调性越聚焦,也就意味着它从始至终只有一道护城河。而当护栏本身出了问题,那可是连拆都来不及的。就有可能从发展问题变成路线问题。

过去一些年,不少行业其实并没有把文化当成盟友,有些是把文化作为一种调剂,有些则干脆放弃这种价值。直到某天一个屡试不爽却无益于社会、公众的生意,幻化成一个“琴歌不自爱,受贬无人听”的故事。

而当平台想要短时期变得多元,实际上也是不可行的,因为多元或狭窄是潜移默化、长期形成的,不可能一举扭转。太急,就不是事倍功半的问题,而是赔了夫人又折兵。何况只有平台想转,也是没用的,因为用户可能不想,用户已经习惯了不兼容,习惯了党同伐异,这些被算法投喂的人,未必都有自己的意志,却一定都有自己的惯性。

文化这道护城河很难建立,但建立之后却又很难崩塌。在《十三邀》里,许倬云这样形容他的历史观:“个人的地位最小。最短是人,比人稍长一点是政治,比政治稍长一点的是经济,比经济稍长一点的是社会,时段最长的是文化,更长的是自然。”

一个向善的社会,不能总为了追逐短期目标,放弃更长远的归宿。

作者:腾讯·大家、澎湃·众声专栏作者、前远川文化传媒组首席。

「 图片 | 视觉中国 」

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)