十几万“互联网保安”,被大厂的系统精算了

欢迎关注“新浪科技”的微信订阅号:techsina

文/李梦清

来源/吴晓波频道(ID:wuxiaobopd)

互联网大厂背后的隐形人 B站25岁审核员猝死

最近的B站不太平。

1月中旬,一名男性麻醉师在B站直播了一名女患者做妇科手术的过程,该账号被多次警告及切断后,最终被永久封禁。

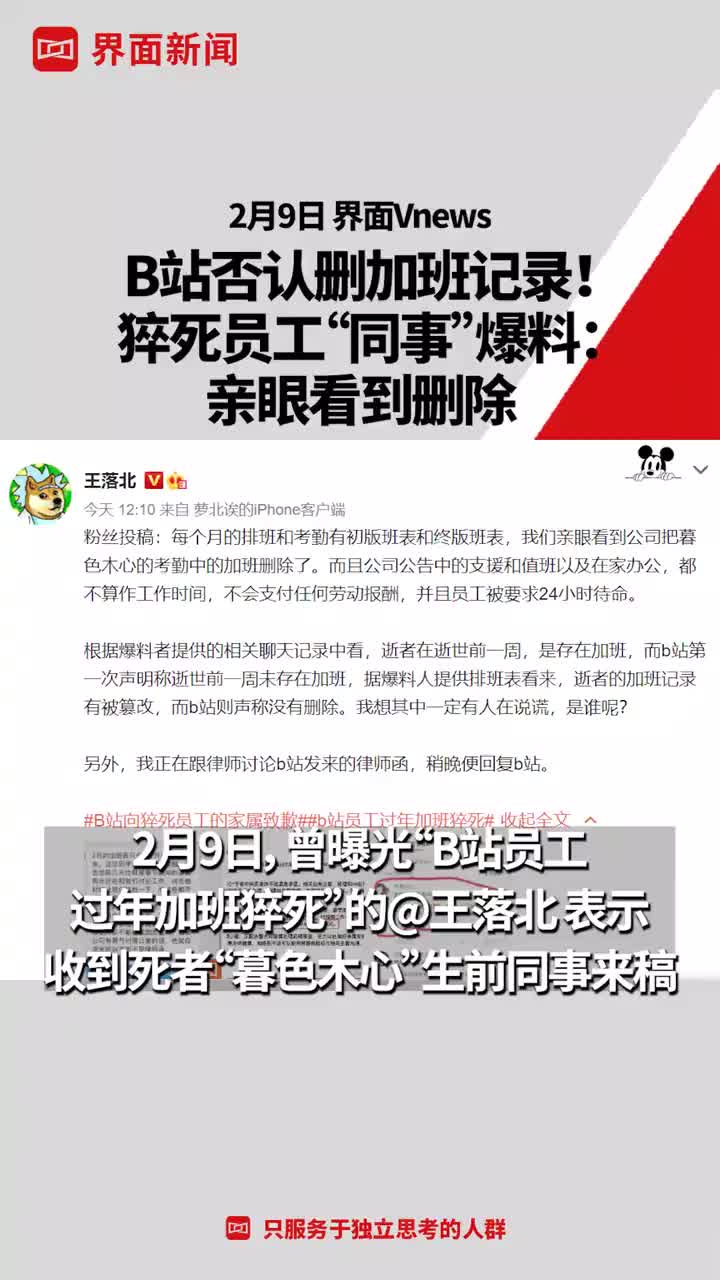

紧接着,2月初,B站一名25岁审核员“暮色木心”,因大面积脑出血经抢救无效,不幸离世。外界质疑他的猝死是审核工作压力大、加班频繁所致。

这两起事件均与“审核员”有关。

审核员是互联网大厂背后的特殊人群,他们就如“互联网保安”,24小时“巡逻”,及时拦截那些血腥、黄色、暴力、诈骗等违规内容,如果拦截不及时,就会出现“男麻醉师直播女患者手术”这类事件。

截至2020年底,B站有2413名员工属于内容审核岗,占公司总人数的27.9%。也是在这个时间,字节跳动总人数破10万人,其中内容审核员超2万人。以这两家为例,审核员人数超过大厂总人数的20%。

2020年7月,我国人社部联合市场监管总局、国家统计局正式向社会发布,将互联网信息审核员认定为新职业。

工作关键、数量庞大、新职业……这些仅是审核员的一面。随着这次B站审核员猝死事件的发生,审核员真实的工作状况被更多人所熟知:

他们需要跟公司签订保密合同,不能与外界提及具体的工作内容,犹如互联网大厂背后的隐形人。

同时,他们又被称作“线上的富士康流水线员工”,月薪仅有4k—5k,工作量却很大,一天需要审核超过2000条视频,中间仅有的“喘息”机会——上厕所、吃饭、短暂休息,都被记录反映在工作量的图表中。

此外,他们还会因为长时间审核大量暴力、自残、恶心恶俗的画面,“恶心到吃不下饭”“晚上做噩梦”,不得不配备心理咨询服务。

审核员的糟糕处境,跟这个岗位的特殊性有关,但本质上是互联网公司发展过程中暴露出的劳资关系问题。简而言之,审核员的处境跟大厂的“压榨”不无关系,而审核员处境的改善,依旧要从大厂身上找办法。

今天这篇文章,小巴不再赘述审核员的艰难处境,而是希望从更宏观的维度,来探究审核员处境形成的原因以及解救的办法。

十万数量级的审核员 成为互联网秩序的维护者

将时钟拨回至二三十年前的传统媒体时代,审核员有一个更高级的名字——“总编”或“编辑”,他们起步于记者这类基层岗位,用自己丰富的从业经验,审核一篇稿子的好坏与去留。

在21世纪的前10年,猫扑、天涯、贴吧等论坛盛行的BBS时代,审核员则是“版主”“网管”这类岗位的从业者,他们有权决定帖子的去留。

无论是总编还是版主,曾经的审核员是属于少数人的职位,还因为手握内容的“生杀大权”而备受尊重。

而今天互联网大厂背后的内容审核员,数量上出现爆发式增长,入职门槛低,薪水少,地位更是跌至互联网大厂鄙视链的底端。

如此大差别的背后,是因为内容供应链变了,在这个自媒体时代,人人皆是创作者,只要开通账号就能上传图文、视频、音频。

创作自由的另一面,是混乱不堪。草根创作者鱼龙混杂,内容极大丰富,庞大互联网世界的秩序,很大程度上依靠这十万数量级的审核员来维护。

当然,相比总编的精细化审核,今天审核员的工作简单粗暴得多,他们只需要根据平台的规则,快速扫视每一条用户上传的图文、视频内容,然后点击“推荐”“限流”“删除”“下架”等字眼,简单而机械。

不过,在最初几年,互联网信息的爆发式增长,并没有相对应量级的审核人员配比。

新闻网站主编、互联网分析师葛甲告诉小巴,起初,平台并没有足够的动力做审核,审核意味着“删稿”“下线”,这对创作者是一种约束,某种程度上会劝退创作者,导致创作者流向其他平台,而平台与平台之间是相互抢夺创作者的。

换言之,互联网秩序感的建立,并不完全依靠大厂自发主动,更多的是来自外界力量的推动,其中一个主导推力是来自监管层面的约谈和处罚。

以今日头条为例,仅2017年就因传播低俗信息、传播媚俗之风八卦信息、违规提供互联网新闻信息服务等问题,被多次约谈。也是从2017年开始,今日头条开始大量扩招内容审核员。

“审核员扩招并成为社会话题,是平台出现显著的内容违法违规,被采取行政处罚以后开始的”,市场营销专家、大学生就业创业导师张栋伟指出,尤其是2018年以来,多个平台被约谈和处罚,这暴露出当时的技术算法能力对违法违规内容的识别能力有很大欠缺,为弥补漏洞,平台开始大规模招聘审核员,用海量人力来补齐技术短板。

据财新报道,2018年7月,网信办治理短视频平台,B站曾被多家应用商店下架近一个月,B站因此将内容审查员人数增加一倍。

“当平台对展示在它上面的内容负最终责任,这使得平台不敢掉以轻心,开始扩招内容审核员。”葛甲也表达了同样的观点。

互联网产业观察者张书乐则给出了更加形象的描述——审核员是平台能否正常运转的“保险丝”,看似不起眼,关键时刻“熔断”救市。

审核员的权益不该被过度“压榨”

审核员作为群体,至关重要;散为个人,却又无关紧要。

十万数量级的审核员扛起了维护互联网秩序的重任,但从每个个体来说,他们并无互联网大厂的光环,职业前景渺茫,当下的处境也有些糟糕。

每一份工作都有不易和辛苦,一份工作的回报,并不完全由付出决定,而是由其稀缺性所决定。

但至少,审核员的权益不该被过度“压榨”。

在红星新闻的报道中,一名来自腾讯的审核员自述,他所在的部门实行末位积分淘汰制,如果绩效过差,将被HR面谈劝退。这迫使大家为了得到高绩效,不断往上冲业绩,定下的KPI不断被打破。

据《晚点 LatePost》报道,字节跳动设置了一套反摸鱼的“后台监测系统”,用来统计一项指标——工时利用率。一条平峰中间有几处深浅不同的豁口,凹下去的地方代表审核员没有在工作。通常来说,审核员一天的工时利用率图表有三个小豁口,分别是因为上厕所、短暂休息和喝水短暂离开工作界面。

当一个人的工作量被如此图表化,时间颗粒度小到以5分钟计算,压迫感可想而知。

“本质上,这是一种精算,即在最少人工和最低工资付出基础上,将审核效能发挥到最大。”张书乐指出。

对于互联网大厂的精算,葛甲分析认为:监管压力下审核员扩招增加了大厂的支出,而从营收方面看,平台的主营收入来自互联网广告,蛋糕只有一块,抢夺蛋糕的平台却很多,再加上这两年内容产业并不景气,平台利润不如之前,于是采取各种办法来倒逼审核员的效率。

大厂的主动精算,让审核员群体被动“卷”了起来。因为审核员岗位技术含量不高,完全靠集中精力、眼疾手快做出判断,采取的是“计件制”,所以比互联网的其他岗位“卷”得更厉害。

2020年9月,一篇名为《外卖骑手,困在系统里》的文章,引发全网对深陷系统的外卖骑手的关注。如今,审核员的境遇就如同外卖骑手,同样是“被困在系统里”。

不过,张书乐认为,审核员与“被困在系统里的外卖员”略有不同,作为价值生产环节的外卖员被精算之下,更多的是考虑平台、店铺和外卖员分成比,以及能否确保收益正向。而审核员本身并不直接产生价值,他们的整体数量和薪酬已经被过于精算。

“对互联网大厂来说,更多的成本付出并不会导致它们的收益出现失衡,本可以用更多人力和略多一些的整体工资,来降低劳动强度。”

如何解救被困在大厂精算系统里的审核员?

所有重复性、密集性劳动,未来最大的希望是人工智能。

葛甲告诉小巴,人工智能在面部识别、语音识别方面发展很快,但在语义识别上进展缓慢。

中国文化博大精深,网络新词层出不穷,而且大量内容中的隐藏问题,常人都无法秒懂,更何况是人工智能。

因此,在目前的审核中,人工智能只起到辅助作用,重点是进行初筛,对明显违规的问题内容第一时间进行“删除”,同时通过数据比对,对侵权的内容进行有效遏制。这意味着,相当长一段时间内,审核员的工作还无法被AI替代。

那么,被困在系统里的审核员,该如何解救?

解铃还须系铃人。葛甲认为,最好的解决办法是:平台方多出一些成本,增加一些审核员的岗位,来缓解每个审核员的工作量。

“当然,平台与平台是存在竞争和博弈的,假设是同样的内容规模,不可能A公司招聘1万名审核员,而B公司招聘2万名审核员。A和B都盯着对方做事,考虑的始终是成本和收益之间的关系。”葛甲认为,当外界的舆论压力越大,平台就会像“挤牙膏”一样,挤出一点人力成本,多招聘一些人员。

这一点从B站的应对方案中可以看出,审核员“暮色木心”猝死引发大量舆论关注后,B站在2月8日的回应中称:今年将扩招1000名审核员。

上下滑动▼查看更多

在葛甲看来,B站宣布扩招1000名审核员,就是遇到舆论压力后的“挤牙膏”行为。最终,平台在审核这块的成本和收益会达到一个平衡。到那时候,它们不会再增加成本,因为再大的舆论压力也没有“不亏损”来得更重要。

“眼下还是平台可以增加人力成本、‘少赚一点’的阶段,希望外界对此有更多关注,让平台方能多‘挤点牙膏’出来,改善审核员的现状。”葛甲说。

张栋伟则表示,从根本上说,需要政府监管部门进一步推进企业合规,让企业增长与员工发展更合理地匹配。

“所谓合规,就是要将企业的增长,与员工的贡献,形成挂钩机制,完成共同富裕。而现在的分配机制,只倾向于所谓核心员工、变现部门,与基础平台部门的贡献关联度太低。”张栋伟解释。

再往深一点说,包括物流、客服、骑手等提供基础服务的众多群体,他们的现状大抵相似:KPI驱动、内卷严重、工作超时、压力大等。他们的处境,同样需要被看到、被改善。

“这需要企业参照政府的倡议和指导,改进分配机制,让全体员工共享发展成果,比如类似于华为的全员持股,以及国有企业的工会。”张栋伟如是说。

play

play