铜价激烈震荡后将寻求突破 密切关注库存变化(3) |

|---|

| http://finance.sina.com.cn 2005年11月01日 15:47 中信期货 |

|

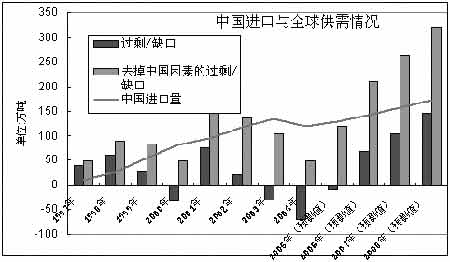

四、市场信息: 9月智利铜产量同比下降3.9%至430058吨 智利国家统计局周四表示,9月智利铜产量较去年同期减少3.9%至430,058吨。 1-月智利铜产量同比下降2.5%至3,843,831吨。 根据该协会统计,产量下降主要是因为来自主要铜矿的产量下降,其中包括智利Codelco铜公司下属的Collahuasi,Candelaria和Cerro Colorado铜矿产量,这些矿业总产量占到智利国家总产量的50.6%。 9月智利矿业总产量较去年9月吓唬3.0%。1-9月总产量较去年同期下降1.9%。 9月黄金总产量增长13%,主要是因为Mantos de Oro,Pelambres, El Penon, El Toqui和Cerro Bayo产量增加。 白银产量下降14.4%。 必和必拓2005年三季度铜产量同比增24% 全球第一大矿业公司—澳大利亚必和必拓公司(BH<1>P Billton)周四(10月27日)表示,今年第三季度,公司累计产铜308,900吨,同比增长24%,去年同期是248,800吨。 同期,铝产量同比下跌1%,铁矿石产量同比增长5%。 公司表示,收购澳大利亚奥林匹克丹铜矿(Olympic Dam)以及智利埃斯孔迪达铜矿(Escondida)产量创记录是铜产量增长的主要原因。 周三,公司股价报收每股20.42澳元。 消费企业承受巨压供求格局酝酿变迁———近期国内铜现货市场状况综述 改变国际供求格局。据英国商品研究机构8月份预测,今年全球精炼铜产量将达到1747万吨,比去年增长10%,远高于2004年4.5%的增长率;消费量将达到1715.9万吨,比去年增长2.4%,远低于2004年8.8%的增长率,全年过剩31.1万吨,经调整(剔除库存因素)后,全年缺口为9.2万吨。按照每年5%的产量增长速度计算,2006年、2007年、2008年全球产量将分别为1834.4万吨、1926万吨和2022.4万吨;按照每年3%的消费增长速度计算,2006年、2007年、2008年全球消费量将分别为1767.5万吨、1820.5万吨和1875.1万吨;因此按照每年全球产量5%速度增长和消费3%增长速度计算,2006年、2007年、2008年全球供应将过剩66.9万吨、105.5万吨和147.3万吨。 图9:中国进口与全球供需情况(负的为缺口,正的为过剩) 因此,单纯就中国铜消费和全球缺口关系简单对比来看,后面三年全球供应将严重过剩,剔除中国消费,2005年、2006年、2007年、2008年全球供应预计过剩119.9万吨、209.9万吨、262.8万吨、320.3万吨,这将可能使得铜价不堪重压。而且,由于国内产量快速增长,沪铜相对国际铜价可能更为疲软,即表现出明显的滞涨特征,甚至率先引领国际铜价步入大熊市。 对全球经济 中国在一两年内将是一个通胀因素 近一两年内,由于原材料、劳动力成本上升,向中国转移工厂的热潮减退,中国不再是全球的通缩因素。当中国产品在价值链的高端占据一定位置,对高附加值的产品进行重新定价时,中国将再次成为全球的通缩因素。 由于经济周期和政治性原因,中国在一两年内将是一个通胀因素。眼下对市场来说,中国将作为通胀因素冲击全球经济。 以大型零售商为主的那些通缩赢家,在未来一两年内的收益将会缩水。当中国不再是阻止通胀的因素时,全球各主要央行将不得不采取紧缩措施来减缓经济发展势头。 成本上升的情况已经存在很久了。一个很明显的因素是原材料价格上涨。2002年以来,中国的PPI上升了27。3%,CPI上升了6。9%。由于下游产能过度扩张,一些下游产业利润受到严重挤压。因此,尽管原材料成本一路飙升,最终产品的价格还是有所控制;中国产品在美国和其它发达国家的出口价格和零售价格也因此继续保持低位。 然而,下游企业对原材料成本上涨的吸收能力是有限的,这些下游制造企业只能是要么关门,要么提高价格。中国一直在吸纳不断上涨的原材料价格因素,消费品价格被人为地控制在低位。这种情况可能要结束了。 第二个因素是劳动力成本上涨。首先,沿海工厂工人的生活成本大大增加。在工人的生活成本不断上涨的情况下,厂家不得不大幅提高工资支付水平(升幅约20-30%)。 其次,政府加快步伐提高劳动者福利水平。有些企业称,这些新增福利使得劳动力成本增加了40%。许多沿海地区政府把最低工资标准提高了20%多,并加大力度推行最低工资标准以及工资的及时支付。 在全球贸易中,中国商品一直很便宜,而且越来越便宜。中国商品的这种日趋便宜的走势,已经成为经合组织成员国对通货膨胀保持低预期的重要因素。在中国政府采取政策对劳动者提供更多保护的情况下,中国商品可能依然便宜,但这种趋势不会长久保持。 一些亚洲经济体(比如台湾和日本)早已把他们的下游生产企业和劳动密集型工厂搬迁到中国。欧洲在把产业转移到中国方面迟缓一些,他们正在大规模进入。2002年之前的10年里,中欧双边贸易额年均增幅是12%,而自2002年以来,中欧贸易年均增幅达33%。欧洲工厂进入中国的步伐可能已经达到最高峰。 把生产转移到中国所带来的一度价格下降,成为保持消费品价格低位的一个重要因素。电子产业和IT业已经拉动了新一轮以中国为目的地的工厂搬迁。这种快速转移的过程可能要结束了,今后外国向中国转移生产的步伐可能会大大减缓。 当中国走向价值链高端,并学会以研发和品牌来竞争时,全球下一波通缩压力将会出现。在我们看来,这还需要几年的时间。 中国目前仍然徘徊在赚取廉价钱的状态,企业和个人的主要兴趣在快速赚钱上,而非培养竞争力上面。我们认为,一旦这些廉价钱不再好赚时,中国经济将出现滑落,在我们看来,这就会产生新的均衡,在这种情况下,企业和个人将更愿意关注一些长期问题。 巴克莱资本对中国宏观经济数据的评论 中国政府和人民银行公布了9月份和第三季度GDP增长等一系列的经济数据,经济增长的上升令市场惊讶,而通货膨胀率的下降也令市场惊讶,CPI下降程度之深,令人担心第四季度会出现通货紧缩。然而,这些数据的净效应,可能会促使人民银行进一步采取紧缩的货币政策,以抑制国内需求,尽管风险可能是加速了近期的通货紧缩风险。我们不认为近期人民币汇率政策会有任何的变化,我们继续预期第四季度利率放开,产生的影响将是,提升1年期的贷款利率27个基点,使一年期贷款利率上升到5.85%,挤压中国比较弱的金融机构的流通性。 中国从原材料买家向卖家蜕变能走多远? 国际原材料市场在经历了一段红红火火的上升走势之后,如今呈现出暗流涌动的迹象,而这某种程度上与中国身份的悄然蜕变遥相呼应。中国在国际原材料市场的身份一直是“超级买家”,原材料进口数量和增幅都远大于出口。 如今,随着全球经济复苏的逐步回冷和国内宏观调控的成效渐显,中国在国际原材料市场的身份正在发生着悄然蜕变,主流方向已经不难察觉。这种蜕变是从原材料买家向卖家的蜕变,是从原材料净进口国向净出口国的蜕变。 中国身份的悄然蜕变并不缺乏数据的支持。整体上看,中国原材料对外需求与供给的增幅此消彼长,缺口正在逐步缩小。根据中国商务部的最新统计数据,2005年1到7月,中国初级产品出口278亿美元,增长28.6%,进口816.8亿美元,增长23.8%;相比之下,2004年全年中国初级产品出口405.5亿美元,增长16.5%,进口1173亿美元,增长61.2%,虽然现在逆差依旧存在,但增幅的巨大反差更加意味深长,出口增幅超过进口增幅的事实预示了中国从买家向卖家转变的趋势。 个体上看,初级产品的大多数组成部分也都体现出出口增幅扩大、进口增幅缩小的特征,2005年1到7月,矿物燃料、润滑油及有关原料出口增长30.1%,进口增长34.9%,而2004年全年这两个数字分别为30.2%和64.5%;2005年1月到7月,非食用原料(燃料除外)出口增长40.3%,进口增长20.2%,而2004年全年这两个数字分别为16.1%和62.3%。 一方面,需求不振使得中国在国际原材料市场上不再神采奕奕,身份的悄然蜕变自然也在情理之中。在年初的时候,市场分析师们曾一度预测2005年中国水泥的消费需求将增长10%~12%,而铝和石油的消费需求也将增长6%~7%,然而这种预期现在看来很显然过于乐观了。根据瑞士信贷第一波士顿银行CSFB的估算,迄今为止,今年中国的石油消费需求仅增长了2%左右,水泥的消费需求基本持平,而铝的消费需求甚至下降了5%左右。 另一方面,中国过去的原材料需求高涨也激发了国内生产能力的飞速扩张。以钢铁为例,据中国钢铁工业协会统计,2004年中国钢铁行业产能增长了23%左右,以至于在2004年11月中国甚至短暂地成为了钢铁净出口国。而根据瑞士信贷第一波士顿银行CSFB的预测,2005年中国钢铁产能将达到3.9亿吨,2007年甚至可能达到惊人的5亿吨。2004年全年中国净进口了1500万吨钢跌,这一数字在产能飙升的影响下可能在2005年趋近于0,而预计2006年和2007年中国甚至将可能净出口900万和1300吨钢铁。 但是,在中国身份的悄然蜕变之中,三种潜在阻力的存在不容忽视。虽然主流方向尚且清晰,但如若阻力持续放大,蜕变的方向发生转移也并非绝无可能。第一种阻力在于,部分原材料产品需求依旧坚挺,蜕变并非毫无例外地体现在所有个体上,铜、煤和铀的消费需求就持续居高不下。第二种阻力在于,某些原材料产品的进出口蜕变很可能是短期存货调整带来的“幻觉”,缺乏长期蜕变的持久动力。第三种阻力在于,新一轮原材料需求的冲击波正在潜在积聚。2005年第二季度中国建筑业增长率为30%左右,大大高于前期10%~15%的年度水平。此轮加速期中蕴藏的金融风险相对较小,而且2008奥运的实际需求也是与日俱增。如若如此,水泥、钢铁等相关原材料的需求势必出现回涨,中国身份从买家到卖家的悄然蜕变有可能因此戛然而止。 中信期货 陈永林 |

| 新浪首页 > 财经纵横 > 期货研究报告 > 正文 |

|

|

|

| 热 点 专 题 | ||||

| ||||

| 企 业 服 务 |

| 股票:今日黑马 |

| 涨停板股票免费送! |

| 投资3万元年利100万! |

| 治口臭口腔溃疡新突破 |

| 完美女人是怎样炼成的 |

| 开男士品牌名店赚疯了 |

| 名品服饰 一折供货 |

| 韩国顶尖童装贝蕾尔! |

| 半卖半送赚百万!!! |

| 虫虫新女装漂亮才被抢 |

| 理性投资者轻松赚钱! |

| 学美国技术办厂赚大钱 |

| 纤体店婷美投资您赚钱 |

| 拯救男人,还你健康! |

| 治疗高血压不花冤枉钱 |

|

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑 Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

|