研究:06年燃油价格走势将继续表现出独特个性 |

|---|

| http://finance.sina.com.cn 2006年03月10日 08:33 国际期货 |

|

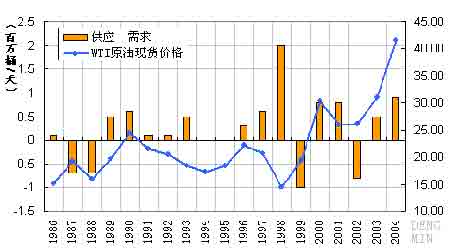

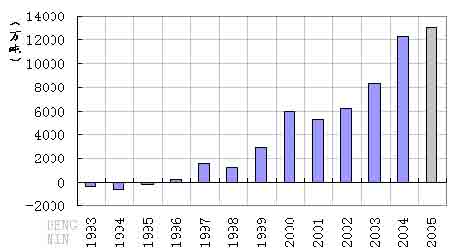

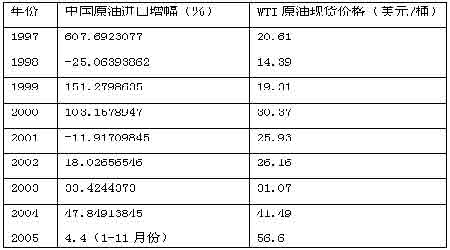

内容概述 中国因素难以成为推高油价的主要动力 随着博弈对石油输出国家的有利以及石油消费国家的竞争加剧,原油价格难以出现大幅回落的行情。 燃料油市场将继续表现出很强的个性。 前 言 如果把时间往前延展,可以非常清楚的发现,原油价格自1999年以来直到现在,整体而言价格保持了上扬的走势。而最近一轮的大牛市行情通常被认为是发轫于2002年初,期间虽然在2003年遭遇了短暂的挫折,但却于2004年得到了充分的展开,并在2005年表现得更加淋漓尽致。 引人注目的2005年,原油价格一如其一贯的表现而捉摸不定,但价格的不断刷新记录高点却是留给人们最鲜明的记忆。最终WTI原油期货价格在飓风的助兴下创出了70.80美元/桶的历史新高。随后直到现在,价格开始了长达几个月的回落过程。充满激情的2005年在激情消退时走向结束,对2006年原油市场将如何表现,人们充满期待。是继续激情燃烧的岁月,还是回归平实淡静,或者是其它,预测多种多样,但我们认为,2006年原油市场的表现仍然不会平淡无奇,而是会在更复杂的背景下精彩展开。由于市场背景,市场参与各方的互动都将更加复杂,因此,梳理这种复杂博弈背景下的油价逻辑就显得更为重要,我们为此阐述我们的看法,也希望能与更多的人士进行交流。 上海燃料油期货于2004年推出后,2005年追随原油的走势跌宕起伏,也伴随着国内和国际燃料油现货市场经历了共同的风风雨雨。价格走势既与原油价格保持大势上的一致,又充分体现着燃料油自身的特点,一个越来越成熟的品种逐步显山露水。回顾2005年的走势,其与原油价格走势既一致又背离的特点引人注目,在这种一致或者背离行情的背后,反映的是国内燃料油市场的巨大变化。 对国内燃料油市场而言,2005年是变化巨大的一年,高油价时代的到来促使了黄埔市场的大洗牌,一些贸易商从这个市场出局,从而实现了黄埔市场从乱到治的巨大转变。随着黄埔市场格局的改变,贸易的方式也在发生巨大的变化,最明显的是整个市场从以往的赊销贸易转变为现金贸易,贸易商的风险因此大为减少,从而整个市场显得更加健康。而伴随高油价到来的是黄埔燃料油市场的严重萎缩,黄埔市场的消费从去年最高峰的160万吨/月萎缩至今年的100万吨不到,市场萎缩接近一半。黄埔市场的结构和贸易格局的改变将深刻地影响2006年的燃料油价格,因此,我们预计,2006年的燃料油价格走势在与原油市场整体一致的前提下将继续表现出自己的独特个性,这种独特个性的来源在于国内黄埔市场的不断演变。 第一部分 2006年原油市场展望 综观2002年以来原油的上涨,需求的快速增长,原油剩余产能的减少和炼厂炼油产能的不足被认为是最主要的几个方面,而美元的贬值、恐怖袭击、库存的变化、天气因素、其它短期因素和投机力量的共同推动造就了牛市的持续发展。追踪牛市上涨的主线,石油作为一种资源性品种的概念得到充分发掘,在资源稀缺性大旗号召下,借力美国经济良好,中国、印度等新兴国家石油需求意外大幅飙升,得益于全球宽松的金融环境,原油多头不断夺营拔寨,最终把红旗插上了70.80美元高地。寻着这条主线,2006原油市场行情将渐次展开。但伴随着几年原油价格的上涨,产油国与需油国的博弈,产油国与产油国的博弈,需油国与需油国的博弈以及彼此之间的博弈都显得更加复杂,2006年的油价将因此不可避免地打上彼此博弈的鲜明烙印。 一、有趣的结论——原油供需缺口与价格相关性很弱 根据经济学的原理,就一般商品而言,供需缺口越大,价格应该越高,反之则越低。但原油的情况似乎并不如此。根据国际能源署1986年以来的数据,两者之间的相关系数仅为0.21,基本表明两者无紧密的相关性。下图为两者关系的具体体现: 数据分析表明,原油价格与直接的供需并没有明显的关系,因此,必须寻找影响油价的其它更起作用的因素。 图1: 国际原油供需缺口与原油价格 同样的结论可以从BP统计年鉴中得出,如下图所示: 图2: 全球原油供需缺口与原油价格 经过计算后可以发现,全球原油产量与全球原油消费量的差与原油价格的相关系数为-0.16,基本也说明了两者之间没有密切的相关性。 原油的这种供需与价格之间的关系不符合一般经济规律的特性表明了原油不是一种普通的商品,而是一种特殊的商品,而根据其已经表现出来的特征,原油是一种半垄断性的政治商品,也是一种金融属性很强的准金融商品,当然,其依然没有失去普通商品的属性。 中国原油的进口增长幅度与原油价格有密切的相关性。 虽然原油价格与原油的绝对供需关系并没有紧密的相关性,但因为原油的特殊性,其供需关系的变化对价格却有着重大影响,尤其是出现了意外的大幅增长的情况将直接对原油价格产生大的推升作用,近几年来一直在炒作的“中国因素”就是属于这种情况。 二、“中国因素”将怎样影响原油价格 在国际原油市场,中国原油的进口量是市场各方密切关注的一个指标,从某种意义上将,中国的原油净进口数量是“中国因素”的直接体现,经过观察后可以发现,中国原油净进口量的变化对国际原油市场产生重大影响。下图为我国原油净进口量图: 中国原油的进口增长幅度与原油价格有密切的相关性。 图3: 中国原油净进口量 其中2005年的数据为预测值。 从图中可以看出,2003年与2004年,我国原油进口量大幅飙升,而当时正是国际市场炒作“中国因素”最为盛行的时候。而如果把中国原油进口的增幅与国际市场原油价格进行对比时,两者之间的关系更为明显。如下表所示: 表1:中国原油进口增幅与WTI原油现货价格 分析上面的图和表,可以发现,我国自96年成为原油净进口国以来,每一次原油进口量的大幅飙升几乎都导致了国际原油价格的大幅飙升。例外的是1997年,当年的原油进口量为1564万吨,比96年的221万吨增长了607.7%,但国际原油价格却比1996年有所下降,这种现象大致可以解释如下,首先进口的绝对水平较低,其次,1997年正好遭遇亚洲金融危机,从而导致原油价格大幅下滑。1999年和2000年的情况表现最为明显,当时亚洲正在为摆脱金融危机的影响而努力,但中国急剧增长的进口还是把原油价格送到了历史最高点附近。2001年中国进口量少于2000年,国际原油价格就从历史高位回落。从2002年开始,中国开始了新的一轮投资热潮,从而使石油进口量再次大幅飙升,国际原油市场也因此找到了价格狂涨的绝佳借口。 中国因素对原油市场的影响在2006年将趋于复杂。 高耗能产业将受到严格调控。 2003、2004、2005年原油价格上涨的背景与1999年和2000年的背景还是有所区别。1999年和2000年亚洲国家遭受金融危机后开始恢复生机,但总体全球经济仍处于不景气周期之中,且OPEC国家剩余产能仍然非常庞大,因此当遭遇到2001年的消费淡季时,价格出现大幅度的回落。但本轮的上涨则处于全球经济景气周期的开始,中国需求的意外增长重新让世界发现了“中国因素”。并且,由于一直以来的低油价导致全球原油投资的不足,全球原油的剩余产能大幅减少,非OPEC国家几乎没有剩余产能,OPEC国家剩余产能同样不足。同时,经济的增长使得炼油产能的不足充分表现出来,炼油产能的不足导致了原油价格的不断上涨。 经过了2003和2004年对“中国因素”的炒作之后,2005年原油价格的上涨中,“中国因素”所占的比重已经远比2003、2004年为小。我们认为,2006年中,“中国因素”将继续成为国际原油市场价格运动的重要因素,但将不仅仅是简单的需求大幅增加的标志,“中国因素”将成为影响价格的复杂的因素,中国的一系列事实和政策将不会简单的助推原油价格的上涨。 在宏观调控政策的引导下,投资过热已经得到了有效的抑制,随着宏观调控的深入,11种高耗能产业将继续成为2006年的重点调控行业。2005年中国通过的《可再生能源法》和全社会提倡的节约能源观念已经成为了中国能源政策取向的风向标。2005年岁末天然气出厂价格形成机制的实施,拉开了资源价格改革的大幕。国内成品油定价机制的改革将成为影响2006年国际油价的重要因素。另外,中国的关税政策,燃油税政策,替代能源政策以及战略石油储备的实施都将对国际油价形成重大影响。 |

| 新浪首页 > 财经纵横 > 能源研究 > 能源期货专栏 > 正文 |

|

|

| 热 点 专 题 | ||||

| ||||

| 企 业 服 务 |

| 股市黑马:今日牛股! |

| 有10万元该做什么? |

| 名人代言亲子装赚钱快 |

| 加盟美容航母年利百万 |

| 女人钱,怎么赚 (图) |

| 千元投资,年利百万! |

| 在家兼职年赚100万 |

| 许下06年第一个愿望! |

| 06年暴利项目揭秘 图 |

| 泌尿顽疾——大解放! |

| 拒绝结肠炎!! 图 |

| 06年治哮喘气管炎,好 |

| 特色治失眠抑郁精神病 |

| 糖尿病——重大发现! |

| 高血压!有了新发现! |

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑 Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved |