“地王”制造的房子是用来住的吗?

【环宇杂谈】

这边权威人士“要防范楼市泡沫风险”的喊话余音未了,那边“地王潮”已成星火燎原之势。

政策的“小船”说翻就翻,这边权威人士“要防范楼市泡沫风险”的喊话余音未了,那边“地王潮”已成星火燎原之势。据CRIC统计,今年以来重点城市“三高”地王已达到74幅,4月以来的一个半月就占近70%的数量。上一个“地王年”的2013年,也仅仅拍出了60幅地王。

5月18日,苏州出了个“禁地王”的奇葩政策,同一天在上海郊区,一个叫周浦镇的地方,一块四周都是农田的宅地,被知名央企以楼面价4.4万元、溢价率近400%收入囊中,创上海外环史上地价新高。要知道,周边在售房价才3万多,而这个地价要放在一年前,只有在上海内环才能看到。还要交代的是,这个地王是在一堆“不能”的限制下诞生的,如不能有三层以下联排和别墅,15%的面积需自持70年,自持住宅面积不能境内转让,不能成立独立商业公司,不能做商业……

拍地会后有人算了,若扣除5%的保障房和15%的自持面积,可售住宅楼面价达5.45万,未来拿出来的房子要卖到7-8万元,这意味着上海郊区这个小镇未来房价至少要翻一番。不计成本“抢地”也在南京上演,5月13日,南京拍出三个“地王”,南京房价有望继北上深,第四个进入“10万+”时代。

地王年年有,今年大不同。这一轮“地王潮”发轫于江浙,近期开始向内地二线城市传染。一线城市缘何只有上海风头最劲?无他,北京、深圳近期并无宅地出让,国家要求重点城市增加宅地供应,预计北京、深圳只会迟到、不会缺席。事实上,2015年,让北京丰台变为“疯台”的“5万+”、“地王潮”余热未散。面粉继续贵过面包,除此之外,溢价率普遍超100%是另一奇观,可见“抢地”之盛景。上面讲的上海和南京地王分别吸引37家和23家开发商,算是新纪录了。

地王制造者中,央企或国企的身影最活跃。“不差钱”是他们的标签,2015年,80%左右的社会融资流向国企或央企,今年1-4月,创纪录的7万亿社会融资,多数也流向他们。多渠道融资,更是为央企或国企提供了充足的弹药。今年4月,重点上市房企银行贷款、信托贷和公司债同比分别上升144%、46%和368%,保利、中海、华侨城企业债利率在2%-3%之间,低于同期限存款利率。

央企和国企拿“地王”,不能只算经济账。陈志武曾披露,2008年金融危机时,决策层认为“民企靠不住,只能靠国企”,于是就有了“4万亿”。今年1-4月,利率不断走低,但是占全国固定资产投资超过2/3的民间投资增速降至5.2%,不及去年同期一半。看来,稳定经济还得靠国企。近期,交通和发改部门披露的2016-2018年303项重点投资项目,被称为“新4万亿”,有这个意味。

楼市也是一样的逻辑。在4月18日的新闻通气会上,国家统计局指出,“楼市回升对经济稳定发挥了重要作用,对GDP增长贡献率提升”,这应该是国家经济核算部门第一次如此表态。透露出的信号是,在“三期叠加”和去产能加速的背景下,房地产托底和腾挪是何等重要!由此,即便地王看上去不计成本,但毕竟可以激励去库存、缓冲产能过剩、稳定抵押物价格。

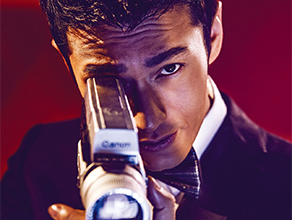

作为地王“爱好者”,融创孙宏斌也看不懂近期地王潮,但他一手制造的楼面价7.4万元的农展馆地王,近期以北京壹号院这个高大上的名字、30万元/平米的天价入市了。当初,钓鱼台七号院15万元/平米,都令人咋舌,30万的房价是高还是低呢?北京和上海等大城市已划定城市空间,土地卖一块少一块,2015年被称为“顶豪”元年,北上深豪宅成交翻了1.5-2.5倍,很多人看好地王。但权威人士说了,“树不能涨到天上、房子是用来住的”,地王一再刷新房价该如何解释?

(作者供职于深圳房地产研究中心)

进入【新浪财经股吧】讨论

责任编辑:李思阳