|

本报记者 郭凤琳

实习记者 周明 费杨生

一季度金融统计数据在各方翘首以盼中出炉。数据显示,前3月人民币新增贷款1.26万亿元,占到全年货币信贷投放2.5万亿元目标的一半以上。这一数据坚定了各方分析人士对

“宽货币、宽信贷”格局的判断。在此情形下,央行将会出台紧缩性的货币政策已成各方共识,但央行将会打出什么样的紧缩政策拳?对此,专家们有着不同见解。

出台紧缩性政策已成共识

数据出炉后,记者采访多位专家及市场分析人士,均认为央行将会出台紧缩性的货币政策。其实,在3月数据出炉前,已有不同机构推测信贷数据将会有大幅增长,并认为央行将会采取紧缩性措施。

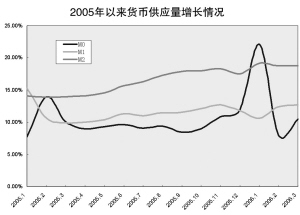

支持这种判断的理由是:由于人民币升值预期持续不减,导致境外热钱流入较多,以外汇占款形式被动的投放人民币比例非常高,自去年以来8月后M2没有低于17%,货币市场流动性泛滥局面愈演愈烈,对此央行一直有紧缩货币的要求。

一季度金融数据出炉后,专家们认为,1.26万亿的信贷投放基本上是三个月完成了全年信贷目标的一半以上,整个信贷面临失控的风险。因此,央行出于保持信贷控制合理规模的角度考虑,也需要紧缩货币。

另外,3月末全部金融机构超额储备率为3.00%,比去年同期低1.20个百分点,比上年末低1.22个百分点,比上月低0.24个百分点。中国社科院金融所研究员彭兴韵称,这印证了商业银行发放贷款意愿依然强烈。而且,从投资来看,由房地产带动的相关产业固定投资增长率的反弹可能性依然存在,对此央行应该出台紧缩性的货币政策。

申银万国宏观经济分析师李慧勇认为,目前经济依然在高位运行,没有明显下滑迹象,从而在宏观经济基础面上支持央行紧缩性的政策。

听到这一数据,身在海外的中金公司首席经济学家哈继铭更是干脆地说:“未来的货币政策肯定是需要紧缩的。”

众口纷纭说紧缩

那么,央行将可能会出台什么样的紧缩政策?目前债券市场对上调存款准备金率已经形成浓厚预期。接受记者采访的专家们虽然给出各种各样的政策组合建议,但上调法定存款准备金率几乎都被纳入各家菜单中。

哈继铭判断,政府可能会采取的政策包括:加速升值汇率,同时也有可能提高法定准备金率,以及有必要提高贷款基准利率等。

长期跟踪宏观经济和货币政策的研究员李慧勇认为,从对整个经济的分析来看,“十一五”开局之年等非市场力量导致了信贷的高位运行。他认为,适当控制”十一五”重大项目的开工节奏是最有效的手段;其次,还要继续加强对前期过热行业的控制,例如对钢铁、电力、房地产业固定资产投资控制目前不能放松。从货币政策来看,他认为可能采取发行三年期央票、向四大行发行定向融资券以及提高法定准备金率的方法,这些都能够起到回收过余流动性的效果。

来自债券市场的研究员甚至给出了5月份是准备金率上调合适时机的大胆预测。其理由是:在货币市场资金面极度宽余的状况下,央行采取行动的成本较小。4月份每周央票和正回购到期的净投放在800亿元左右,现在已是中旬,受“五一”长假影响,4月底的一周流动性会趋紧,央行不可能在4月份进行准备金的上调。而5月份每周公开市场央票和回购到期净投放资金均在1200亿元左右,而且“五一”长假过后的一周即5月8-12日流动性的释放会加大,加上公开市场净投放,估计会达到2000亿以上;另外4月份的信贷增幅和M2预计也比较多。所以,长假过后央行调整存款准备金率的可能性比较大。此外,由于6月份的每周公开操作净投放在400亿元左右,投放量较少,在6月份进行上调准备金率的可能性不大。

不过也有不同的声音。彭兴韵就认为,在信贷猛增、但物价却比较稳定的情况下,上游产品价格上升,下游企业利润空间很微弱。如果提高法定存款准备金率、全面实施货币紧缩的话,对融资本身较难、流动性需求强烈的中小企业而言,无疑是雪上加霜。因此,在货币政策上,对过热产业如房地产等的信贷进行结构性调整比存款准备金率为代表的总量调整更重要。

哈继铭则称,提高存款准备金率短期内会有些效果,但是不会持续很长。持续比较长的、有效的政策应该是汇率的进一步升值和提高利率。因为新借贷款以及过去贷款的利息成本都会提高,从而起到抑制信贷作用。

|