中联重科一季报显原形 或为去年销售造假埋单

中国经济网4月15日讯 一贯傲视同行的中联重科终于低下了高昂的头。

4月13日,中联重科(000157)发布业绩预告,预计今年一季度实现归属于净利润4.18亿元~8.36亿元,同比下降60%-80%。基本每股收益大约0.05元到0.11元。

回到5个月前,中联重科高调宣布,2012年前三季报的业绩净利和营业额实现双位数增长,成为国内10余家上市公司中唯一业绩正增长的企业。彼时的中联重科正值20周年庆,琴瑟和鸣,一派祥和,不亦乐乎。

然而,短短半年业绩浮沉如斯,变脸速度犹过于川剧之绝活,让人唏嘘。

无独有偶,中联重科的投资者在此前半个月就已遭受了冰火两重天的第一次洗礼。3月28日,中联重科发布的2012年年报显示,去年第四季度净利润仅为3.7亿元,尚不及全年净利润的零头。

中联重科将连续两季的业绩下滑归咎于工程机械行业的整体低迷。公告称,报告期内宏观经济复苏缓慢、工程机械行业市场需求不振,公司自去年第四季度以来主动调整了经营策略并延续至今年第一季度,使得公司主营销售收入较去年同期有较大幅度下降。

不仅如此,为了避免市场对公司一季度业绩大幅下滑的过度解读,在发布业绩预告的同时,公司董秘申柯在接受媒体采访时称,公司已度过行业发展最为艰难的时期。自三月底开始,从公司订单及下游反馈的情况来看,公司业绩整体将呈现温和回升的态势。

然而,在笔者看来,中联重科前倨后恭,或许并非上述原因如此简单。

1月8日,港媒报道称,有国际投资者发匿名信举报中联重科财务造假,将部分未实际售出甚至不存在的订单计入,仅华东区销售去年前3个月的销售按年增长,就由3.8%被夸大至34.8%。

尽管中联重科迅速作出了澄清并予以否认,但2月初国内某财经专业媒体多路记者近半个月的调查依然揭开了真相的冰山一角,这篇报道大量的事实证据指向中联重科在华东大区的一线销售的确存在造假行为,无法辩驳。

该媒体记者暗访中联重科客户,有客户称,其合同购买的产品至今还在中联重科的仓库里;暗访中联重科客户的搅拌站,发现停放在某搅拌站里的中联重科产品仅有一台,但该公司总经理此前公开对当地媒体称,与中联重科的订单确有其事,采购中联重科设备金额约8000万元,与记者实地调查的情况相矛盾;暗访中联重科多地保障中心,记者寻找到了举报材料中所述的多台处于“未交付、未使用、在总部或大区保障中心寄存”的设备,主机编号完全一致,这些设备至今仍停放着在中联重科的多个园区,未形成真正的物权转移。

显然,这些来自一线的鲜活调查,是对中联重科去年在销售一线疯狂而激进的销售甚至虚增的销售的无情揭露,这也扯掉了披在中联重科身上的“遮羞布”。

还是回到几个月前,彼时的舆论为“千年老二”中联重科大唱赞歌,“行业唯一正增长”、“净利润超越三一重工[微博]”、“市值居工程机械上市公司第一”。

风流总被雨打风吹去。

中联重科的“风流”也是短命的,中联重科的业绩几个月后就被打回原形,“市值第一”的宝座仅坐了一天就被三一重工[微博]取代。

毫无疑问,中联重科现时的业绩回归自我,是在为去年的销售造假、财务注水埋单,而这也反过来印证了其销售造假的嫌疑极大,笔者在此呼吁监管机构能介入对其财务进行调查。

虽然对其财务造假的调查,监管机构并没有及时介入。但二级市场的投资人已开始作出了聪明的选择。

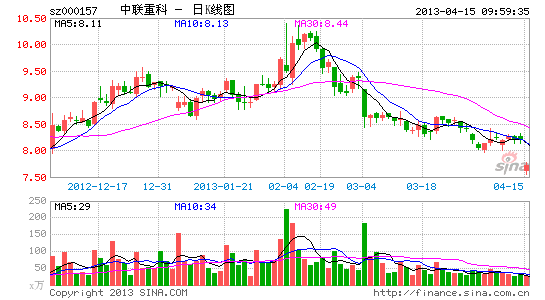

从二级市场股价的走势来看,中联重科今年已录得下跌12.38%,而上证综指同期仅下跌2.75%,两者形成鲜明对比,不仅如此,其在工程机械板块中,也是走势最为难看的。

笔者注意到,就在4月2日,摩根大通中联重科(01157.HK)目标价由10元减至7.2元,评级由“中性”降至“减持”。该行同时将中联重科2013/14年盈测下调32%/43%,至较市场预期水平低23%/43%。

同一天,花旗亦下调中联重科目标价,由9元至7.9元。中联重科为该行首选“沽售”建议。

而截止上周五,中联重科的H股股价仅为8.3港元。(文/艾文文)

进入【中联重科吧】讨论