52亿收购美即 欧莱雅一石二鸟

马巾坷 万晓晓

对于美即面膜来说,它无疑把自己卖了一个好价钱,65.38亿港元(约合51.5亿元人民币)的收购价格,超过了欧莱雅2012年在中国市场销售额的四成比例。

一直想拓宽大众化妆品领域的欧莱雅,此番再度出手中国本土品牌,目标瞄向面膜行业排名第一的美即面膜,目前,交易尚待中国商务部批准。这距离欧莱雅上一次在中国收购,已近十年。欧莱雅集团执行副总裁(分管亚太区)兼中国CEO贝瀚青称,主要是看好面膜这一细分产品在中国美容化妆品市场的发展前景。

由于此前本土品牌被外资收购后,表现乏善可陈,市场对欧莱雅此次并购美即面膜有更高期待。

欧莱雅的来意

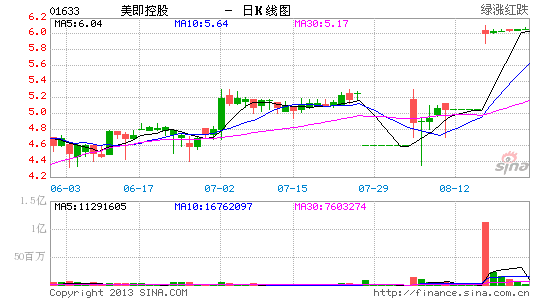

8月15日,欧莱雅集团宣布收购美即控股国际有限公司(1633.HK)全部股份,总价为65.38亿港元(约51亿元人民币)。此交易尚待中国商务部批准。

美即控股创始人佘雨原和妻子共持有11.7%股权,在此项交易中,两人可套现约7.7亿港元。交易后,美即控股将从港交所退市,成为欧莱雅独立运作的业务部门。佘雨原将担任美即集团首席执行官和欧莱雅全资附属公司美即控股董事,年薪300万元人民币。

美即面膜可以与欧莱雅大众化妆品部旗下品牌形成互补,是欧莱雅最看重的一个收购意图。欧莱雅自上世纪末进入中国市场以来,就采取中高低档全线覆盖的战略。欧莱雅全球区总裁在接受媒体采访时曾表示,未来十年,50%~60%的销售份额将来自新兴市场,而大众化妆品则是其最寄予希望的一块重要业务。2012年底,新兴市场占欧莱雅四成的销售比例,首次成为集团最大区域市场。

2012年度,欧莱雅中国区业务贡献最高的排序依次是,高级品牌、美宝莲和欧莱雅男士护肤,大众化妆品的销售仍是较弱环节。在欧莱雅的新兴市场,大众消费品的增长速度仅有7%,而在全球市场,大众化妆品的销售额位居欧莱雅四大业务部门之首,达107亿欧元,占总销售额的51%。

美即面膜是欧莱雅在中国收购的第三个本土品牌,此前曾先后收购羽西和小护士,以加强品牌组合,铺设中国市场渠道。此前两次并购,是欧莱雅对于大众化妆品的尝试,把美宝莲这样的大众化妆品牌带入了二三线城市。渠道的下沉,对欧莱雅来说,需要拓宽的主要是超市货架甚至是开设化妆品直营店,这对一直在商场专柜销售的欧莱雅来说并非强项。

据了解,目前在屈臣氏中,面膜排销量排行榜前三分别是,美即面膜、美丽日记和屈臣氏自有品牌。因此,收购美即对欧莱雅在超市、化妆品直营店的渠道拓宽,无疑会增添更多便利。

贝瀚青曾在今年年初表示,欧莱雅除了要在产品上有颠覆式的创新以外,还要在渠道上深耕低线市场。“我们的目标,就是要赢得新的消费者和新的市场,以实现未来十年,欧莱雅全球的新增十亿名消费者的目标”,贝瀚青说。

欧莱雅认为,面膜是中国美容化妆品市场增长最快的领域之一,希望以美即做品类的补充,而美即的原管理团队将继续留任。为了此项交易,欧莱雅申请了法国巴黎银行6.5亿欧元的信用贷款。

去年,美即曾宣布多品牌、多品类的策略,除了美即品牌外,还将推出用于面膜前后使用的护肤产品,包括Keep up品牌护肤产品,还计划合营韩国ICS品牌,这些计划是否会因欧莱雅的收购而发生变化,尚未可知。

美即“出嫁”

美即控股自2005年成立以来,由于对细分市场的充分开拓,凭着面膜这一单一品类,占据了稳定的市场份额。并与2010年在港上市。AC尼尔森报告显示,2012年,美即面膜在中国市场份额达26.4%,位于面膜行业第一。2012年度,营业额增长29%,达13.49亿港元,净利润2.05亿港元。

美即控股接受经济观察报采访时曾介绍,美即产品得益于从专业市场,切入快消市场的方案,相对于5片一盒面膜,单片销售的面膜能够加大消费者的了解,以及购买频次。为此,美即面膜借助屈臣氏及连锁超市的销售网络,加大了渠道深入。

美即面膜的发展迅猛,也让公司管理层对其有了更高的要求。美即面膜管理层在公司未来三年的新规划中提到,争取2015 财年收入突破30 亿,市场占有率达30%以上;目前美即面膜的总市场占有率已超20%,其核心渠道屈臣氏的市场占有率达40%以上,商超也有30%~40%,线上渠道将是公司未来重点发展的渠道。

但制定快速发展目标的背后,也有着不得不面对的成长烦恼。

今年1月份国信香港曾表示,预计2013财年,美即面膜的营销费用率较上年的51.3%增至55%,费用的增加将对公司短期盈利能力带来一定影响。另外,美即也将线上渠道定为公司未来重点发展渠道,也就意味着,除线下更新门店、改善品牌形象外,线上推广也会新增开支。同时,品牌接下的路如何走,也是摆在这家民营企业创始人佘雨原面前的问题。

中国本土日化品牌通常希望借道国际买家,获得品牌美誉度及长远发展。尽管目前成功案例乏善可陈。例如洗涤品牌熊猫在被卖给宝洁公司后,基本市场上难以见到;家喻户晓的大宝品牌自2008年卖给强生之后,也遭边缘化。2011年,美国科蒂购买了丁家宜品牌,一年后,因业绩大幅下滑,被作减值处理。

一家上海的日化企业告诉经济观察报记者,单一的本土化妆品牌在品牌日趋成熟之后,将面临成本费用无法分摊等诸多问题,且面临投入巨大,竞争对手日益增强,单一产品难以与多品牌战略的日化巨头竞争,因而选择委身谋求发展。通常一个本土品牌投入市场的容忍期是两三年,而对于一些欧美企业来说,可以亏十年。

当然,仍有一些本土日化品牌在坚守,希望去收购国际品牌,抢夺市场份额,增强国际化的运作经验。在经济观察报的采访中,上海家化总经理王茁透露,上海家化正在洽谈几家欧洲品牌的并购,争取年内就有投资案达成。

被欧莱雅收购后的美即是否可以真正的享受国际大品牌带来的利好,目前还不得而知,持悲观态度的不乏其人。

近年,欧莱雅成功坐上中国第一护肤品集团、中国第一彩妆集团、中国第一专业美发产品集团、中国第一男士护肤品集团的交椅,但在美即之前,欧莱雅收购的小护士、羽西等品牌,并未在市场上呈现更好的表现。资料显示,小护士在被收购前,是曾经挤进过全国超市销量排名前三的品牌,但近些年已在市面上很少见到。

不过,也有市场分析人士认为,目前美即通过屈臣氏、商超、化妆品专营店和电商的主要渠道,与欧莱雅现有的品牌渠道高度匹配,再加上欧莱雅近些年,对三四线城市有了一定的了解,积累了不少经验,因此美即不会遭遇欧莱雅当年对小护士渠道完全陌生的尴尬。“欧莱雅计划依靠美即的管理层和团队以及其自身的科学专长,利用中国研发中心及在全球各地开展的前瞻性和应用研究来致力发展美即”。欧莱雅公司表示。外界也期待,中国优秀本土品牌能够在欧莱雅的土壤培育下获得更好发展。

进入【新浪财经股吧】讨论