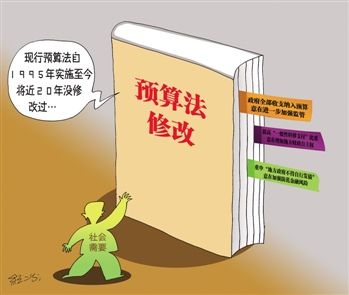

争议预算法二审稿 预算公开稍有进展

本报记者 周潇枭 北京报道

日前,经十一届全国人大常委会第27次会议审议的《中华人民共和国预算法修正案(草案二次审议稿)》,正在向全社会公开征集意见。截止到记者发稿时,已经有14000多条意见被提交。

二审稿的面世,引发诸多讨论,其中是否放行地方债成为争论的焦点。二审稿中,首次提出公共预算支出的“经济性质”分类,而不是局限于功能分类,这仿佛也让呼吁多年的“三公经费”公开,在预算法里有一定支撑。

不过,业内学者表示,尽管预算法二审稿里吸纳了不少新内容,但此次改动,只能称为“小改”,更多是文字上的改动,或者仅仅指明财政改革的方向,并没有具体操作规范,难以有效规范政府行为。

六点变化

预算法的修订过程很曲折。早在2004年,全国人大曾成立专门的预算法修订小组,并出台修订方案,最后因牵涉面甚广、改动难度大等原因,不了了之。

2006年人大立法计划中,预算法修订为“应确保按时完成起草任务、如期提请审议”的第一类法律项目,被安排在当年10月份提交审议。

2010年人大立法计划中,预算法的修订,为提请全国人大常委会初次审议的14件法律案之一,被安排在当年的8月份进行审议。

但直到2011年11月份国务院常务会议,才讨论并原则通过预算法修正案草案,并决定提请全国人大常委会审议。

去年12月份,十一届全国人大常委会第24次会议,通过了修正案(草案)的初次审议,初审草案未公开。

初审后,人大法制工作委员会将草案印发各省及中央有关部门征求意见。其间,人大法律委员会、财政经济委员会、法制工作委员会和预算工作委员会,曾召开联席会议,听取相关部门和专家意见;相关专门委员会还曾到广西、四川、广东等地调研。

相比初审,二审草案主要有六方面的变化。

一是,乡镇政府作为一级政权,为一级独立预算。二是,对于未设专门委员会的市、州,由人大常委会对有关工作提出意见。三是,增加了关于公共预算支出经济分类的具体规定,指出经济分类包括工资福利支出、商品和服务支出、基本建设支出和其他支出。四是,规定地方政府不得发债,国务院和法律法规另行规定的除外。五是,对于转移支付,上级政府应提前告知下级政府,下级政府应将该转移支付编入本级预算。六是,加强财政专户的管理,并与国库信息实现信息共享。

相比1994年颁布的预算法,经修订的二审稿,从原来的79项条文,扩展到95项条文;其中,增加的条文以及有改动的条文,达74项。

地方债争议

二审稿明确:地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制,不列赤字。除法律和国务院另有规定外,地方政府不得发行地方政府债券。

在不少业内人士看来,相比初审稿中,允许地方政府在国务院规定的限额内举债,二审稿是在“走回头路”。

争议双方所持的观点非常明确,症结点在于对地方债务的担忧。

在全国人大常委会分组审议修正草案时,辜胜阻(微博)委员认为,重申地方政府不允许发债,非常重要;如果让地方政府发债,将后患无穷。他认为国际金融危机和欧债危机,都表明政府负债如缺乏有效监督,将对整个经济持续健康的发债产生很坏的影响。

中国财税法学会会长刘剑文,认为这表明了中国对当前地方政府超过十万亿债务的管理态度。在当前

欧债危机蔓延,全球经济前景不明朗的情况下,这传达了中国对地方债务规范化的管理,防范财政风险。

不过,刘剑文也表示,长远来看,应该是朝着允许地方发债的方向转变。他也支持赋予地方发债权,但综合考虑当前时机、条件和环境,现在还不宜放开。

对放开地方债持积极态度的人,多认为地方债已成既定事实,在预算法中进行规定,有助于加强对地方债的规范管理。

中山大学财税教授林江支持对地方债有条件的放开,因为禁止地方的发债权,但地方仍可以通过地方融资平台等进行融资。经核算达十多万亿元的地方债务,就表明堵塞地方发债这一途径,并不能有效规避债务风险。允许地方政府有条件地发债,让地方政府成为发债主体,并纳入到预算管理,还能增强地方责任意识。

中国政法大学财税研究中心主任施正文认为,二审草案中这样的规定也无不可,将权力全归给国务院,未来地方发债可走“国务院另行规定”这条道,但需要在预算法中,对此进行限制。如规定地方债务余额不能超过当地GDP的多少倍;当年发债规模不能超过财政支出的一定比例;债券由地方自主发行,而非由国务院代发。

经济性质分类

除了地方债,此前外界一直期望的“预算公开”,因加入政府开支的“经济性质”分类,在业内人士看来,稍有进展。

全国人大法律委员会提交的汇报指出,在征集意见时,有地方和部门提出,公共预算支出的功能分类和经济分类,能从不同侧面、以不同方式反映了政府支出活动,二者结合可以全面完整反映政府收支分类体系。

施正文指出,大家关注的“三公经费”,就包含在经济分类中的“工资福利支出”中。原来预算公开中,政府支出分为教育、农田水利、外交等,这是按功能进行分类;如教育支出中,有用于公务员行政公务开支,有用于教职员工资福利开支,也有用于校舍建设等,只有进行经济分类,才能判断出政府在教育这个领域中,有多少用于运行开支,有多少用在实在事务上。

二审草案中,对于预算公开,仅是第十一条提及,经批准的预算、预算调整、决算,“应当及时”向社会公开;同时规定,公开的具体办法,由国务院规定。

但施正文也指出,如果预算法中不对预算公开进行细化,按经济分类,仅公布各项开支的一个总体的概数,则难以对政府行为进行有效监督。

|

|

|

|