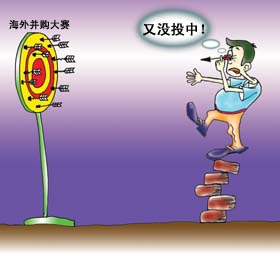

2005年7月20日,海尔集团宣布退出对美国第三大家电巨头美泰克的竞购2005年8月2日,中国海洋石油有限公司宣布撤回对优尼科185亿美元的收购报价

王晓莹/图

国际市场屡现“中国溢价”

在中国与全球合作加深的新世纪,中国企业的海外行动不光是代表自己的名牌,更代表着自己的国家。随着中国经济的突飞猛进,国际市场对中国的关注度越来越高。这样的关注造成的结果便是“中国溢价”。

所谓的“中国溢价”,是指中国企业越来越多地参与跨国并购交易,但这些交易的价格却通常远远高出市场正常水平。这部分多支付的价格,就是“中国溢价”。

“中国溢价”是由“新加坡溢价”和“日本溢价”衍生出来的。2001年,新加坡发展银行收购了香港道亨银行,而收购价格高出香港道亨银行的账面价值3倍以上。为此,国际金融市场上称新加坡这种高价收购行为是“新加坡溢价”。另外日本在上个世纪泡沫经济时期,在全世界大量购买资产的时候也出现过所谓“日本溢价”的情况。

而最近的海尔竞购美泰克和中海油竞购优尼科,就是“中国溢价”的典型案例。中海油相对雪佛龙的收购方案,已经是不小的溢价了。中海油曾表示,如果优尼科公开表示支持中海油的收购,中海油将把收购报价提高到每股69美元,这比雪佛龙方案中的每股作价63美元,每股将足足高出6美元!

“中国溢价”初露端倪,显示了中国企业进入世界市场的迫切性和增长潜力。中国海外并购与日本相异

在谈到中国企业的海外并购行动时,许多人总与日本在上世纪80年代的并购划等号,实际上,中国如今的经济实力远不如当时的日本,我们目前在世界经济排名远低于当时的日本第二名的经济地位。另外,如今中国企业大多处于发展的初级阶段,主要还是劳动密集型,在核心技术和资本密集型领域并不具优势,而当时的日本企业不但有领先的技术水平,其劳动力成本已经达到了发达国家的水平。因此,日本采取的扩张型海外收购模式的道路我们并不能照搬。

虽不能照搬,但我们可以从中吸取经验。日本自上世纪70年代起,直到今天,还在进行海外并购。除了少数几个失败的案例,大部分并购十分成功。在全球500强中,有1/4的企业与日资有关,日本海外资产的收益超过了日本国内的资产回报。海外并购让日本摆脱了对资源、能源的依赖。

首都外经贸大学教授刘纪鹏表示,“中国企业必须学习其他国家的成功海外并购经验,并且看到跨国并购中的风险。要留心法律风险,充分了解目标企业所在国的法律,以避免工会、裁员方面的麻烦;要关注并购后可能存在的管理风险,被并购企业原有的客户可能流失,银行、供货商也可能不再合作。伴随着这些风险,跨国并购远远没有教科书上描述得那么美妙,而更像是财富的冒险。”中国尚未进入并购时代

一种说法认为中国企业实施海外大并购的浪潮即将到来,但不少专家在接受本报记者采访时明确表示,从中国的经济实力和企业发展状况来看,这种说法并无根据。实施海外收购,实现跨越式发展的战略是正确的。但是“冰冻三尺,非一日之寒”,中国企业要想步入世界级行列,还有很长的路要走。

北京大学经济学院副院长曹和平认为,国外企业是资本密集型企业,与中国的劳动密集型相比,资本回报率低,中国是劳动回报率低,所以中国用低资本回报率换取,是资本的浪费。并购对于中国企业很可能是危险的,因为中国并购的不仅是品牌,国外的企业在营销、人力资源等方面与国内有很大的不同,这些都是要考虑在内的因素。所以,中国并不是到了一个迫不得已并购的时代。20年后,能源被提前消费,工厂无以为继,只能向外寻找。因此,中国是否到了并购时代,对这个说法要持审慎的态度。中国也许只是通过这个途径弥补过去20年来粗放型发展模式带来的硬伤。

“不论是怎样的并购,都要理性对待,要完全从企业未来的发展出发。”北京财贸干部管理学院副教授赖阳说。他认为,企业的竞争力核心经历了从注重资产和规模转变到注重品牌和竞争力的过程,国外的企业已经转变了,而中国的大多数企业还在经历。可惜,中国在这些方面还处于劣势。

现在一些某某500强、某某100强的评比多如牛毛,有的企业的确是有实力入围,但也不排除有的企业是为了这个名声才拼命往里挤。我们的并购也是这样。不能为了国际化而国际化,应该通过自己的实力来进入国际市场。

商报记者 朱裴S036

|