中信证券首席经济学家诸建芳认为:

人民币升值态势短期内不太可能被逆转

这轮人民币升值,很重要的一个背景是央行汇率形成机制的改变。机构分析,人民币的近期飙升也存在补涨因素的驱动。

资料图片

资料图片■中国经济时报记者 刘慧

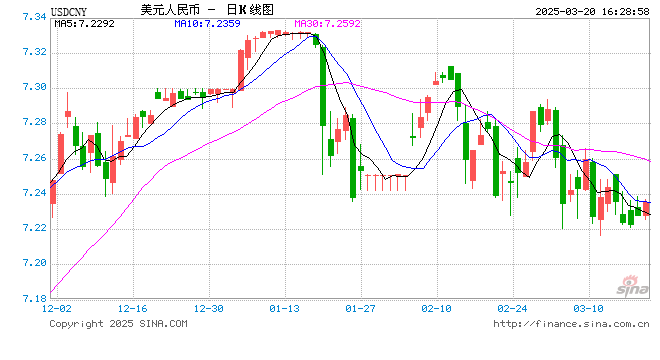

8月29日,在岸人民币大涨逾200点,一度升破6.60关口,美元对在岸人民币刷新2016年6月以来新低至6.5992;离岸人民币触及6.60关口,创逾14个月新高6.6001。人民币最近涨势凌厉,人民币对美元中间价报6.6293元。人民币对美元在第三季度升值2.5%,资金也似乎从债券流向股票。

对于人民币的持续升值,中信证券首席经济学家诸建芳对中国经济时报记者表示,年初市场存在看空人民币汇率预期,没有料到人民币汇率自年中以来会如此走强。通过分析这轮人民币升值,很重要的一个背景是央行汇率形成机制的改变;而在新的中间价形成机制下,人民币对美元汇率中间价在走势上很可能受美元名义有效汇率主导。此轮人民币升值的态势短期内不太可能立刻被逆转。

而在上周五,杰克逊霍尔全球央行研讨会落下帷幕。美联储主席耶伦在会议上却对货币政策避而不谈,强调应温和调整金融监管;欧洲央行行长德拉吉也未提及退出QE路线,但称全球及欧元区经济复苏增强,肯定了QE政策对欧元区经济稳健复苏的贡献。两位央行人士的表态均比预期更偏鸽派,导致美元走弱,人民币对美元相应升值。

据海通证券的研报,今年以来美国复苏放缓,欧元区经济回升更为稳固;特朗普新政推行远低于预期,荷兰、法国等大选政治风险排除,又引发市场对于欧央行退出宽松的猜想。因而,美元指数半年内从103迅速回落到93左右,大多数其他主要货币对美元也有明显涨幅,人民币涨幅远低于同期除港币外的其他货币,人民币的近期飙升也存在补涨因素的驱动。

诸建芳分析称,2017年人民币汇率形成机制的一个重大转变,是在原有“收盘价+一篮子货币汇率变化”的报价模型中加入“逆周期因子”,这一新的机制自5月底开始实施。对市场而言,在人民币中间价引入“逆周期因子”后,短期内预测人民币中间价的难度有所加大。这是因为在原有“收盘价+一篮子货币汇率变化”的中间价形成机制下,市场只需根据前一日的收盘价和美元汇率的变化就可以预测当日的中间价;当然也容易诱发外汇市场的羊群效应,即央行所指出的单边预期强化带来的汇率超调风险。而“逆周期因子”的产生正是为了熨平这种风险,然而,由于“逆周期因子”由报价行自行确定,因此其本身并不能直接观测。

虽然“逆周期因子”的引入加大了事前预测人民币汇率的难度,但从事后来看,中信证券发现,人民币中间价的走势并非无迹可寻。在“逆周期因子”引入后,无论从方向还是幅度来看,人民币汇率中间价与美元名义有效汇率都是基本一致的,这里的美元汇率是美元贸易加权有效汇率,而并非美元指数,后者的幅度变化要远高于人民币中间价。诸建芳认为,至少从目前来看,推断人民币中间价在引入“逆周期因子”后,很可能在走势上跟随美元名义有效汇率。

那么,应如何理解人民币中间价与美元名义有效汇率在走势上的一致性呢?诸建芳认为,核心是基本面因素,由于美元名义有效汇率是贸易加权汇率,因此相对于欧元占绝对权重(57.6%)的美元指数,更能反映出全球外汇市场上美元供需基本面变化;而“逆周期因子“的引入,本质上也是为了让人民币中间价的变化更能反映出境内市场美元供需的基本面变化,从这点来看,两者在走势上的一致并非偶然。

在此轮人民币升值的背景下,未来人民币对美元的汇率又将如何?诸建芳表示,短期内美元名义有效汇率的走势是关键。今年以来美元名义有效汇率的走弱更多是反映了全球经济的同步复苏,尤其是非美经济体相对美国更为强劲的复苏,即便是在美联储加息的背景下;未来只要这种趋势延续,美元不太可能立刻恢复强势。

此轮升值也伴随着资本流出压力的明显缓解。在此前的人民币贬值过程中,中国国际收支表金融账户(非储备性质)下,其他投资项的资金净流出一直居于主导地位,这部分资本涵盖了外汇贷款和贸易信贷,与人民币汇率预期变化密切相关。而今年以来,其他投资项已经首次出现了资金净流入,从而对汇率的升值起到了一定的支撑作用。

主 编丨毛晶慧 编 辑丨蒋帅

【本文来自微信公众号“中国经济时报”】

进入【新浪财经股吧】讨论

责任编辑:张伟