对话中国历史学者史景迁:被中国吸引的目光 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| http://finance.sina.com.cn 2004年11月11日 21:51 新浪财经 | |||||||||

|

有一个朋友在考察美国之后曾这样对我说:要么消沉,要么奋起,总之是不可能原地不动。在某种程度上我同意他的说法,但要么这样,要么那样有一些绝对,后面一句“不可能原地不动”是非常正确的。对于我来说,所谓动,就是观察外国人的思维方式,想中国的事情。站在大洋此岸看彼岸,身处外国人中,想着中国人,这种感觉无疑给了我一个极好的观察角度。

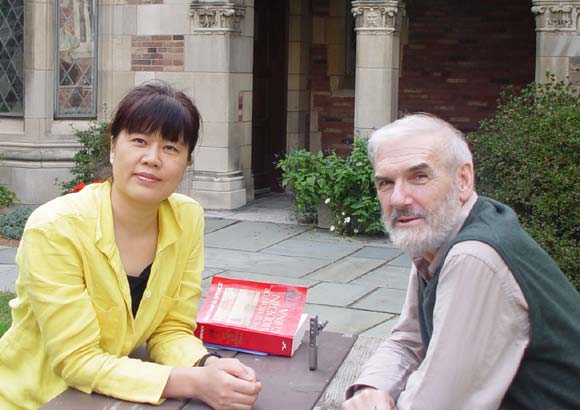

因着这种观察角度,你会常常避开喧哗的现实,消除一些噪音,回到能让你平静的历史,回到这个能给你真正智慧的大课堂。顺着历史的古藤,你会一点点摸到今天的绿叶。一切历史是当代史,历史总是通过各种血脉连通着今天的现实。 历史是如何地一点点作用着今天的现实的?这正是在东西方享有盛誉的学者史景迁花一辈子心血研究的课题。为此我给他写了一封信,希望有一个与他见面交谈的机会,很快他就回了信,地点约在一个咖啡厅。我走进那家咖啡厅时他其实正在与一个学生谈话,我并没有认出他来,尽管他的照片我曾看过。当一个个子高高的学者模样的人推门进来时,我走上前说,请问您是SPENCE先生吗,那个人微笑着摇了摇头,随后我到门口等,到了约好的时间,我推门进咖啡厅的时候,一个比刚才那个老多的人起身向我走来说,你就是中国来的王利芬吗,我是史景迁。我说你怎么那么准地知道是我呢,他说有一个人告诉他我的模样,我想起是刚才我认错的那位告诉了他,而且那个人认识人他。他打趣地说那个人比他年轻多的,我想他一定希望自已是那个人的年龄,无论什么人,在面对年华急速逝去时的感受都是相同的。 站在我面前的这位老头头发已白,没有血色,背已驼了很多,我眼前一下子闪回他来耶鲁做交换生时的情景,那时他也就二十多,自那时起一直到现在,这个人就致力于中国历史的研究。如果要做一个电视特技,就是一个风华正茂的年青人一点点变成今天的这个老头,变的过程中,生命汁水转化成了他的那些关于中国的一本又一本的著作,最后这个老头会老得说出不话,最后他的躯体也将以某种方式消失。现实生活中的这个漫长的过程其实在我心中很短时间就完成了,完成的同时,心中涌起一种对他的深深敬意。每个人都会变老,每个人的青春都会以各种方式消费掉,但是,一个人能在年青时就下决心在自已感兴趣的领域做一些有价值的事情,并取得如此的成果却不易。我在想,多少年后,即便他的躯体已不在人间,他的研究成果也会以各种方式在一代代人中间流传,这就是生命的价值,这就是一个人来到世上的最大的证明。我相信这些著作能有效地减低他本人关于衰老和死亡的恐惧。生命真的很短,但也很长,这完全取决于如何安排自已的人生。 史景迁的英文名字叫JONATHAN SPENCE,在西方世界他是极其知名的关于中国历史的学者,只要与中国问题有一些关系的研究者,没有人不知道他,也没有人不尊敬他,有人曾经将他喻为中国历史研究中的毕家索。 史景迁这个名字非常有意思,似乎代表着他终身的追求,“史”除了暗合他的姓氏的发声(SPENCE)外,他与之打交道了一辈子的学科历史也是同一个字,致于说“景迁”,历史就是人与自然之景的变迁,而且中国大学者司马迁也是这个迁。 史景迁是耶鲁大学历史的教授,1936年出生于英国伦敦郊区,在英国剑桥大学毕业,后来成为耶鲁大学的交换学生,在一堂关于中国历史的讨论之后,他发现中国历史的特别,决定在职留在耶鲁大学攻读中国近代史博士学位,1965年,他以一篇题为《曹寅与康熙皇帝》的论文拿到了博士学位。 他的著作《探索现代中国》(THE SEARCH FOR MODERN CHINA)拿起来大概有两公斤重,是《纽约时报》畅销书之一,除了这种厚重的学术著作,他还写了一些以明清为时代背景的小说,有《王姓女人之死》、《康熙自画像》、《上帝的中国儿子:洪秀全》等,其中《改变中国》、《利玛窦》,《天安门:知识分子与中国革命》、《天国之子和他的世俗王朝:洪秀全与太平天国》、《中国皇帝:康熙自画像》已出版成中文。 史景迁的史学著作极富感染力,前IBM的郭士纳就深深为史景迁的《书乱大清》着迷,郭士纳选择在英国剑桥大学学习中国历史与这本书很有关系,他说他想在英国仔细研究一下中国历史。 由于咖啡厅有音乐不利于录音,我提议换一个安静的地方,史景迁又同我一起走到法学院。 王利芬:我非常感谢您能在极度繁忙中专门抽出时间来与我交谈,我看了您写的一些书,有一些想法,与有一些问题。首先我想知道的是为什么您的这本书的封面选择了一个汉字“争”? 史景迁:我有一个中国朋友是搞美工设计的,他已经离开中国了,他认为设计是一个极能表达思想的手段,当我写这本书时,我请他做我的书设计,包括每一个章节的设计,也包括封面设计,我们一起讨论了解这本书的主要内容后,他说“争”这个汉字很适合,当然这个字有很多种译法。 王利芬:您觉得这个字眼能够概括您写的这本书的主要内容吗? 史景迁:我认为在很长一段时间内,这个字眼至少代表着中国历史的一种大体的具有代表性的趋势。 如果我们回顾历史,我们就可能看到这点。现在我正在研究晚明,我现在也花了很大的精力在研究清朝,这两个时代对照研究后我发现明代的争斗比清代要少,当然晚明的社会也充满着社会危机和矛盾,清朝比明朝更受外国的影响,中国当时已有一些传教士,康熙不得不与俄国人打交道,派人到了台湾省,将军队派到了西藏,当时的中国非常强大,而且他花了很多的精力放在边境线上,到乾隆时,很多社会矛盾开始出现,也出现了与其它国家的贸易,和西方国家先进的科技,他乾隆四处奔波。这种情形与晚明有着极大的不同。1839年鸦片战争,后来的《南京条约》使中国被外国势力所分割,后来是中日战争,然后是国共两党的内战,当时的蒋介石身边有一些外国势力,1949年,这些外国势力在中国结束,后来一直到1979年邓小平的改革开放决定。你看这么长时间的历史都和这个字是相关的。 王利芬:为什么您要花那么长的时间来研究中国历史? 史景迁:因为中国历史是一个富矿,我非常感兴趣。 王利芬:从这个富矿的开采中,您得到些什么呢? 史景迁:我学到的是忍耐力。也就是说您在一个艰难的情形下如何生存,尤其是在一个长期的历史过程中,得需要极大的忍受力。 王利芬:怎么理解? 史景迁:在中国历史所构成的一个环境里,忍受力就是不能认为生活是容易的,相反是极其艰辛的,你不能只是抱怨,而是要面对。 王利芬:您的这个理解很有意思,人生就是含辛茹苦,对于中国人来说可能理解得更深。 史景迁:对。你研究的是什么问题? 王利芬:在读博士时我研究的是为什么在那么长时间内,指的是上个世纪的后半期,中国作家创造力的丧失以及在作品中的表现。 史景迁:你对于中国文学中关于创造力的研究很有意思,我对文学了解不多,但是在二十世纪初期,中国出现了很多的有创造力的文学家,老舍就是其中的一个。还有鲁迅,以及许多作家,戏剧家,他们翻译了许多的外国戏剧,那时的文学的确非常繁荣,看起来那时的表达非常自由。我的学生对于那一段历史也很感兴趣。 王利芬:史景迁先生,作为一个外国人要将自已的毕生用于一个与自己并没有多少关系的国家的历史研究之中,我还是不明白,其内在的动力在哪里。 史景迁:这是一个很大的秘密。 王利芬:为什么会是秘密呢? 史景迁:我并不知道任何逻辑上的原因,完全是一些偶然的因素。你看23岁以前我从英国来到美国时,从来没有学习过汉语,也不了解中国。当时我将想学的东西写了下来,这中间也写下了一个中国,这是1959年的事情,那时的中国对我们来说是一个谜,我们真的不知道那里发生了什么,西方人一点也不了解中国,有很少很少的人知道桂林,庐山,当时作为一个西方人来说完全不了解这么大的一个中国的历史,在我看来有可能是悲剧性的,我觉得很遗憾,对我来说是这样。我不喜欢学那些我已经知道的东西,尽管我能得很高的分。于是我选了中国历史这门课,从一无所知开始起步,但我很快就感兴趣了,尤其是明清历史。我现在仍然记得我读司马迁时的那种激动,有很多的难以懂的故事,但当时读的是翻译文章,所以还是能明白那是多么好的文章,司马迁的谋篇布局让人惊叹,它与外国的思维方式是那么的不同,那样的新鲜。对于现代中国来说,我对文革也非常有兴趣,我真的想弄清楚它从什么地方来?为什么中国会采用表面看起来与苏联相同的意识形态?一些意识形态是如何影响中国的今天的?我对中国的问题有太多的兴趣,有很多的问题在脑子里,你想,我当时还只是一个学生。 王利芬:你这些问题向你的导师请教过吗? 史景迁:当然请教过。我的导师是一个很深刻的思想者,在战争中,1941年当日本人偷袭珍珠港时,她曾经坐过日本人的牢,她和他的丈夫都是硕士研究生,她们一起在日本人开的监狱中。他们当时住在北京,1945年当她们被释放时,她们没有回美国,而是去了延安,为的是想了解中国共产党的革命是怎么一回事,当然她们也收集了许多的研究资料,在1947年,他们离开了延安,回到了美国。这是我的导师的故事,真的是充满激情的故事。 王利芬:她的故事给了您很大的影响对吗? 史景迁:对,很大。她是一个非常了不起的学者,她也是费正清的学生。我算是费正清的孙子辈的学生吧。在中国有这么多的令人思考的问题,所以,我就不想再去学其它的东西了。我也去欧洲很多次,也了解英国历史,相比之下,你知道中国的历史是多么地独一无二,所以我投入了巨大的精力去写中国,在将近四十年的时间里,关于中国的可能有14本书吧。 王利芬:什么时候决定将您的全部精力用来研究中国历史的呢? 史景迁:这个不是在某个时刻中发生的,是一个缓慢发展的过程。当我拿到了硕士学位时,我的导师问我,你愿意学习中国历史的博士课程吗?我说当然好。 王利芬:你花了这么长的时间研究中国历史,写了这么多书,我很想知道您对中国人是一个什么样的情感?对于我来说,读了您的书后,有很我东西让我难以平静,一种很复杂的情感,对于写的人来说,可能会有不同,能告诉我吗? 史景迁:作为一个外国人,我尽我的最大可能去让我的读者知道中国人在想什么,他们想做什么。我会非常认真地对待中国人,现在谈论中国这个话题变得很是时髦,但在很多问题上我并不相信他们,因为我觉得了解一个国家,一个国家的人民并不是那么容易的一件事情。通过历史研究,我希望从不同的历史时期去了解中国人的想法,比如说生活在康熙时代的中国人,而这些与西方世界有着本质性的不同。对于美国来说,我也是一个外国人,我花了很多的时间去了解美国人,而对于中国你必须花更多的时间。 王利芬:您花了多少时间在中国? 史景迁:并不是很多。当我开始研究时我不可到中国,我到了台湾,在台湾的故宫有很多康熙时代的资料,我从台中开始,后来到了台北。后来能去中国时我去了很多地方,一年几个星期,一年有好几次,北京、上海、云南、广西等许多地方,有一些地方与我书中所写的内容有联系。 史景迁先生与我约定的时间是一共同45分钟,此后他说他要参加一个讲演,我说是不是中国第一个到美国的留学生的纪念活动,他说是的,我说我正好也去,我们又一起走到历史系。路上他谈到他的书的内容,也谈到了他的下一步研究的方向还是明代历史。我问了几个关于中国当下的问题,他也非常坦诚地给予了回答,他认为中国今天的局面已是不错,改革开放的这段时期几乎是一个世纪以来少有的和平发展期,也是中国人恢复自信的时期。 回头一看,我们的确遇上了一个较长的稳定安定的时期,与他的交谈也让我深深体会到了安定对于一个国家来说是多么的重要,但是,要确保长期的安定,我们的确要向我们自己的历史学习,很多历史的经验和教训是用无数人的鲜血凝成的。善于从历史中总结的民族才是一个伟大的民族,从这个意义上讲,那些对中国历史研究有创意的学者的确值得我们的尊敬,因为,我们会有许多不同的视角在我们看似熟悉的东西中总结某种规律性的东西,为变动的未来提代更多的依据。我想这并不是我一个人的想法,当黄仁宇的《黄河青山》和《万历十五年》在中国有那么多读者时,我感到了这其中思想的脉动。 让我想象不到的是,历史系的走廊里排了长长的队,他们都是来参加中国第一个到美国的留学生150周年纪念活动的,由于人太多,我们进不去,史景迁要到艺术系去听一个关于中国瓷器艺术的讲演,他问我是否有兴趣,我欣然一同前往,因为在路上我可以有机会进一步交谈。 那个关于瓷器的讲演的听众竟然一多半是外国人,他们听得兴趣昂然。在美国,你会不止一次地想到,今天的中国的确在吸引着全球的目光。 但愿我们能一路走好。 二000年11月2日。

|

| 新浪首页 > 财经纵横 > 经济学人 > 正文 |

|

| ||||

|

| |||||||||||||||||

|

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5173 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑 Copyright © 1996 - 2004 SINA Inc. All Rights Reserved

|