新浪财经 > 会议讲座 > 第十二届北京大学光华新年论坛 > 正文

蔡洪滨:社会流动性是经济长期增长核心

由北京大学光华管理学院主办的“第十二届北大光华新年论坛”于2011年1月16日在北京大学百周年纪念讲堂隆重举行。上图为北京大学光华管理学院院长蔡洪滨。(图片来源:新浪财经 梁斌 摄)

由北京大学光华管理学院主办的“第十二届北大光华新年论坛”于2011年1月16日在北京大学百周年纪念讲堂隆重举行。上图为北京大学光华管理学院院长蔡洪滨。(图片来源:新浪财经 梁斌 摄)

新浪财经讯 由北京大学光华管理学院主办的“第十二届北大光华新年论坛”于2011年1月16日在北京大学百周年纪念讲堂隆重举行。上图为北京大学光华管理学院院长蔡洪滨。

光华管理学院院长蔡洪滨在论坛上做“中国经济转型和社会流动”主题演讲,他认为“中国社会在现在进入关键发展的阶段确实面临着巨大的经济转型的课题,但我觉得更大的命题是怎么转变我们的社会结构,怎么增加社会的流动性,怎样使社会里的人,尤其是年轻人,都感到有机会、都有积极性,只有这样才是一个健康的社会,只有这样才是一个能够保证经济长期增长的社会,这不是道德的问题也不是哲学的问题和政治理念的问题,这是我们要摆脱中等收入陷井的一个必然。”

以下为发言实录:

蔡洪滨:首先声明我毕业于北京大学,北大响应号召节能减排所以空调开的比较低,前排的领导都感冒了。感谢大家参加第十二届北大光华新年论坛!也感谢各位嘉宾的精彩演讲!

刚才杨秘书长从“十二五”规划的角度讲到转型的问题,他是官方的意见,我这里谈一点个人的看法,题目叫“中国经济转型和社会流动”。

经济转型是中国当前面临的重要问题,关于中国的经济转型,我谈一点个人的看法。下面包括三个小问题,第一是为什么要经济转型,第二是中国是否会陷入“中等收入陷阱”,第三是避免“中等收入陷阱”的关键是什么。

1.为什么要转型?

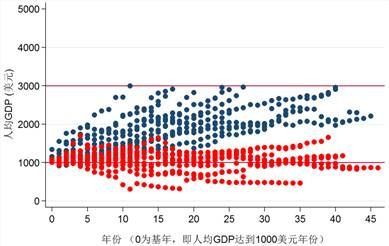

首先看两个图,根据能够找到的世界各国经济发展经验,我分别描绘了各国在人均GDP达到1000美元和3000美元之后的经济增长趋势,如图1.1和1.2所示,两图的纵轴都是人均GDP,图1.1的横轴是人均GDP从1000美元增长至当前水平所用的年数,图1.2的横轴是人均GDP从3000美元增长至当前水平所用的年数。从图1.1可见,除了用红点标出的少数国家人均GDP一直在1000美元贫困线上下波动之外,大部分国家人均GDP都能够从1000美元增长至3000美元。从图1.2可见,在人均GDP达到3000美元之后,密密麻麻的红点表明大部分国家长期陷入在“中等收入陷阱”中,只有少数国家能够长驱直入,进入发达国家。

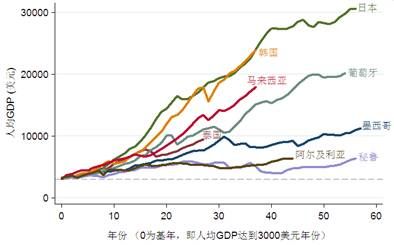

图1.3描绘了一些典型的国家,比如,日本和韩国在人均3000美元之后进入发达国家的步伐很顺利,而其它一些国家却不很顺利,比如墨西哥、阿尔及利亚和秘鲁。

图1.1 人均GDP变化趋势 (1000至3000美元)数据来源:Penn World Table 6.3, University of Pennsylvania。

图1.1 人均GDP变化趋势 (1000至3000美元)数据来源:Penn World Table 6.3, University of Pennsylvania。 图 1.2 人均GDP变化趋势 (3000美元之后)数据来源:Penn World Table 6.3, University of Pennsylvania。

图 1.2 人均GDP变化趋势 (3000美元之后)数据来源:Penn World Table 6.3, University of Pennsylvania。 图1.3 典型国家经济增长绩效(3000美元之后)数据来源:Penn World Table 6.3, University of Pennsylvania。

图1.3 典型国家经济增长绩效(3000美元之后)数据来源:Penn World Table 6.3, University of Pennsylvania。以上三个图说明的意义是什么?第一是人类的经济增长史从来不是直线的、线性的;第二是世界上绝大部分国家都能摆脱“贫困陷阱”,但很多国家不能够摆脱“中等收入陷阱”,即人均GDP达到一定水平后长期停滞在某一个中等收入水平,比如墨西哥最近30年一直停滞在10000美元左右,阿根廷最近40年一直停滞在8000美元左右,秘鲁最近60年一直停留在5000美元左右,此外还有以泰国为代表的东南亚国家、以及非洲的阿尔及利亚等。

这些事实告诉我们,不同经济发展阶段的增长方式是不一样的。什么是不同的经济发展阶段?“世界经济论坛”每年会发布一份“The Global Competitiveness Report”,其中对经济发展的阶段划分有一定的借鉴意义,第一个阶段是要素驱动阶段,即人均GDP低于3000美元的阶段,第二个阶段是效率驱动阶段,即人均GDP从3000美元增长至9000美元,第三个阶段是创新驱动阶段,是人均GDP高于17000美元的阶段。

要素驱动阶段的主要特点是市场机制基本发挥作用,人们有钱就做点投资、有力量就去工作,提供基本生产要素的积极性能被激发出来,只要宏观经济和政权比较稳定、有良好的基础设施,就能在这个阶段摆脱“贫困陷阱”,而这些基本条件比较容易满足,所以大部分国家都能够达到中等收入。效率驱动阶段是中国即将进入或者已经进入的阶段,在此阶段不仅仅需要简单地调动要素所有者提供要素的积极性,更需要生产要素的配置效率提高,同时要对要素进行投入以提高要素质量,它的前提是市场机制要比较充分地发挥作用,其中很重要的是人力资本的积累和投资的积极性要调动起来。第三个阶段是创新驱动阶段,创新也很重要,我国现在已经开始做了,但是目前离的还有点远,所以这不是我今天要讨论的主题。

2. 中国会陷入“中等收入陷阱”吗?

目前广泛讨论的一个问题是,中国会不会陷入到“中等收入陷阱”?但是哪些因素会造成“中等收入陷阱”,各有各的说法,经常被强调的是各种各样的结构问题,比如消费结构、收入结构、城市化、工业比重、投资比重、出口比重等,这些都有道理,但是道理却不很清楚,我们需要弄清楚哪些是根源、哪些是表现、哪些是经济增长的因、哪些是经济增长的果,哪些与经济增长互为因果、哪些是可以调整的、哪些是无法调整的。比如,中国储蓄率太高,但看日本、韩国经济高速增长的时候储蓄率也非常高,但等经济增长率一落下来储蓄率自然就落下来了,所以现在想调也调不下来,而等经济增长放缓后想提高储蓄率也很困难,因此给定当前的经济增长的阶段和环境,这些因素可能只是经济增长的一个现象,而不是原因。

大家现在关心的与中国密切相关的有四个因素:政府规模是否过大、收入分配差距过大、人力资本积累不足、健康积累不足。我就这四个问题做了一些简单的研究,把世界各国的经济增长跟这四个因素做相关性分析。第一,政府规模过大确实会对经济增长起反向的效果,政府规模应该适度,中国近几年的政府规模增长很快,财政支出占GDP的比重已达到很高水平,而且支出结构也有问题,这些都符合我们的常识。第二,收入分配差距过大和经济增长也有负相关关系,而且中国在目前的经济增长水平上,贫富差距也确实过大了,基尼系数不断提高。第三,教育水平跟经济增长有一定的正相关关系,其实相对于中国当前的经济增长水平来讲,我们的人均教育水平算是比较好的。第四,以预期寿命作为居民健康的衡量指标来看,国民健康与经济增长也有正相关关系,中国在这方面也已做得比较好。

我进一步做了更为细致的一些分析。按名义汇率计算,中国2008年人均GDP首次突破3000美元,过去30年中国经济发展取得了很大成就,年经济增长超过了8%,那么将来中国为什么不能保持8%的增速?如果以此为目标,20多年后我们人均GDP就会达到1.5万美元,基本进入中等发达国家水平。从世界经验来看,各国人均GDP达到3000美元之后20年会不会进一步增长至1.5万美元?在搜集了各国数据后,我把各国在3000美元时(即中国目前所处阶段)的各种结构和特征都放到回归中,包括前面讲的四个因素:政府规模、收入不平等、教育水平、健康水平,还有进出口比例、投资比例、工业比例、通货膨胀、对外投资等,看这些因素对未来经济增长的影响。我发现所有这些因素在统计上都不显著,刚才这四种因素单拿出来可能有一定的相关性,但把所有因素综合起来却都不显著,这说明没有任何一个经常提到的因素能够决定一国能否跳出“中等收入陷阱”。

另外,按照回归结果,我把中国当前的特征代进去,可以预测20年之后中国达到中高收入国家水平的概率有多大。根据计算,这个概率有64%。当然,对这类预测我们不能太乐观、不能太当真,原因有两点,第一是我们并不知道哪些因素是因、哪些是果,刚才我们已经看到其实没有一个因素和摆脱中等收入陷阱有显著关系;第二是很多因素是内生的,取决于将来中国怎么做,而非给定当前各种特征中国未来的经济发展道路就已经完全确定了,这些因素跟经济增长的道路不是有完全的必然性。

3.避免中等收入陷阱的关键

通过上面简单的分析能够看到什么呢?托尔斯泰说,幸福的家庭看起来都很相似,不幸福的家庭各有各的不幸。对于国家也是这样,幸福的国家看起来很相似,但各自的发展道路都不一样;不幸福的国家确实各有各的不幸,但不可能仅仅通过改变某一个因素就能发展成幸福的国家。既然我们看到的所有结构问题都不是特别的关键,那么为什么有的国家能够顺利步入发达国家,有的国家却陷入“中等收入陷阱”?我认为避免中等收入陷阱最核心的因素是社会流动性。我们现在谈到的政府规模、收入分配、教育不平等、健康不平等,这些都是静态的不平等,不是最可怕的;而社会流动性低、社会结构固化才是最可怕的,这将造成动态的不平等,必然会导致长期经济增长的停滞。

什么叫静态的不平等和动态的不平等?举例而言,我们可以设想两个社会,第一个社会贫富差距很小,基尼系数只有0.25,但没有社会流动性,父辈富则子辈富,父辈穷则子辈穷,贫富差距会一直持续下去;第二个社会的贫富差距很大,基尼系数达到很高的0.45,但社会流动性很强,无论父辈条件怎样,年轻人都有成功的机会;那么这两个社会哪个更有活力?当然是后者。这就是静态和动态不平等之间的关系。

具体来讲,社会流动性的定义是什么呢?它是上一代人的收入、教育和地位对下一代人的影响。社会流动性低,就是所谓的“龙生龙、凤生凤、老鼠的儿子会打洞”;社会流动性高,就是所谓的“朝为田舍郎,暮登天子堂”。社会流动性的测度方式是收入、教育和地位在代际之间的相关系数,它的取值是-1到1之间;合理的社会流动性意味着代际相关系数应该在合理的范围内。如果是-1就代表上一代是穷人、那么下一代就变成富人,上一代是富人、那么下一代就变成穷人,只有通过革命才能实现这样巨大的变化,很多积重难返、长期陷入贫困陷阱的国家主要就是因为长期的战乱和革命,导致了不断的代际之间的变化,所以-1显然不是我们希望看到的。正常社会的代际相关系数都是在0和1之间,因为有各种因素影响代际之间的传承,比如基因、自然等,所以应该高于0;但如果代际相关系数趋于1,社会结构就会彻底地固化,父辈的收入、教育和地位会直接决定子辈的收入、教育和地位。

为何强调社会流动的重要性?因为较高的社会流动性是有利于经济增长的。只有较高的社会流动性才能保证动态的机会公平,调动社会上所有人的积极性,进行人力资本投资,努力工作,积极创业和创新。大家知道,进入中等收入以后是效率驱动阶段,在此阶段最核心的是人们进行人力资本投资的积极性,是否愿意学习、是否愿意得到教育和培训、是否愿意寻找机会去改善自己的生活,这是最最重要的。要让所有人有这样的积极性,就一定要给他提供机会,如果没有机会人们就没有这样的积极性。因此,高社会流动性是促进长期经济增长的关键,这是最朴素的道理。

理论上,有两位中外著名经济学家对此有所分析。厉以宁老师在《资本主义的起源》一书中提到体制的刚性和弹性的问题,一个社会从刚性到弹性变化过程中重要的一环就是社会有充分的流动性。在我们两千年来的封建社会中,科举制度是个很了不起的发明,它使得普通人愿意去读书,因为无论出身如何,只要通过读书就能实现“朝为田舍郎,暮登天子堂”的梦想。中国的封建社会有这种弹性机制的设计,保证了社会的流动性。另外,一位国外的经济学家是MIT的阿赛莫格鲁(Acemoglu),他近期指出精英社会能实现短期的繁荣、但不能实现长期的繁荣,这主要因为它是一个低流动性的社会,精英阶层为了保护既得利益,会设置壁垒,导致人才浪费和人力资源配置的低效率,精英之外人群的才能得不到利用,这是静态的损失。更重要的是精英阶层之外的人群看不到机会,所以没有必要去努力,这浪费的是长期经济增长的动力,所以它会压制各种生产要素投入的积极性。以上两点是理论上中外知名学者对此的论述。

表3.1 各国社会流动性

| 排名 | 国家 | 代际受教育程度相关性 | 排名 | 国家 | 代际受教育程度相关性 | |

| 1 | 秘鲁 | 0.66 | 7 | 菲律宾 | 0.4 | |

| 2 | 智利 | 0.6 | 8 | 荷兰 | 0.36 | |

| 3 | 巴西 | 0.59 | 9 | 挪威 | 0.35 | |

| 4 | 印尼 | 0.55 | 10 | 芬兰 | 0.33 | |

| 5 | 美国 | 0.46 | 11 | 北爱尔兰 | 0.32 | |

| 6 | 瑞士 | 0.46 | 12 | 英国 | 0.31 |

数据来源:Hertz等(2007)

实证上,GDP的增长率跟社会流动性有非常明显的正相关关系,这种相关性极有启发意义。表3.1列举了一些国家社会流动性大小,拉美国家普遍陷入中等收入陷阱,为什么?一个重要原因是社会流动性低,秘鲁、智利和巴西的代际教育相关系数都超过0.59,父辈受不到好的教育那么子辈也很难接受良好教育。而所有的发达国家代际教育相关系数都低于0.5,美国相对是比较高的,为0.46,而欧洲一些国家都是0.3左右。一定的代际相关性是必然的,而过高的相关性则是社会扭曲的表现,这些社会扭曲会导致一国陷入中等收入陷阱。

从理论上看,为什么进入中等收入以后容易引起社会流动性的下降、容易使社会结构固化呢?这是由于经济从贫困陷阱跳出来之后,要素驱动的经济增长必然会带来一定程度的社会分层,也就是我们所讲的一部分人先富起来,这时公平竞争的市场规则还没建立起来,同时政府在社会各阶层的利益博弈中做不到公平公正,政策没有前瞻性,这导致一部分精英阶层利用不很到位的政策,使得社会难以建立起流动机制。同时因为我们刚刚成功地从要素驱动阶段走出来,大家都觉得我们的成功是因为自己了不起,但目前社会对动态的机会平等还没有文化共识,这会使得很过国家进入中等收入后,社会慢慢固化,从而容易陷入中等收入陷阱。

中国的社会流动性情况怎样?1949年之后中国社会流动性显然是非常高的,因为一个阶级打败了另外一个阶级,所以代际之间会有负相关的关系;改革开放后的二十多年中,中国的社会流动性仍然是比较高的,早期的各种企业家都来源于各种不同的家庭背景,比如农民企业家等,他们不都是来源于之前的精英阶层。但我们更应该关注近十年来中国的社会流动性趋势,有各种迹象表明近十年以来我国的社会流动性有下降的趋势。这里有一些很严肃的学者进行的研究,斯坦福大学的两名教授Khor和Pencavel在2010年的一篇论文中,利用中国的数据发现1998年之后中国代际之间收入的相关性在上升、社会流动性在下降。另外,从当前各种舆论中我们可以感受到,中国目前出现的所谓“富二代、官二代”、乃至“富三代、官三代”现象,也表明中国的社会流动性有减弱的趋势。陆学艺在2004年的一个研究中发现,1980年后中国就业的干部中25%来自于占社会3.1%的干部和企业管理人员家庭。

另外,我对光华管理学院本科学生的家庭背景做了点调查,可以作为中国社会流动性降低的一点例证。首先声明一下,光华管理学院不是嫌贫爱富的一个学院,尤其本科生招生基本上都是各省最优秀的考分最高的学生,每年还有20几个各省的状元,只要考的好的学生我们都会积极争取,而非根据个人的家庭背景决定是否录取。利用这一数据,我们比较两个参照系,一是对比我这一代(上世纪80年代大学生)和当前的一代大学生中,有多少人是来自农村和低收入家庭的,二是对比当前中国农村人口比例和大学中农村家庭学生的比例。2003年到2010年光华管理学院本科生构成的变化趋势是什么呢?高收入家庭的学生比例在增加,低收入家庭的学生比例在减少,人均月收入5000元以上家庭的学生比例从几乎没有增加到25%左右,而1000元以下的家庭学生比例从60%下降到25%左右。更重要的是农村学生比例,虽然没有太大的下降趋势,但农村学生的比例在近些年一直都不到10%,而在我上大学的时候我相信大学中农村学生的比例至少在40%。但目前光华只有不到10%的学生来自农村,要记住中国至少有60%是农村户籍人口,这说明中国13亿人口中大多数年轻人的机会是相对比较少的,能够看到的希望也是比较少的。

那么中国如何提高社会流动性,以避免社会固化?整个社会首先要有这个认识,最可怕的不是当前谈论的静态收入不平等。在我个人看来,静态收入不平等问题的解决要少说多做,但是现在我感觉说的太多了,这样大家都关注在静态的不平等上面,每个人都觉得自己是弱势群体,都认为政府要给我补贴,这不利于我们理性地讨论各种政策问题,对于推动中国的社会发展没有任何帮助。我们过多关注静态的不平等,而容易忽略了问题的本质。问题的本质是,最可怕的是不平等固化在代际之中,成为长期的社会不平等。

扭转社会流动性的下降趋势是一个全方位的、非常艰巨的问题,我想我们应该从四个方面去努力。

第一是体制上,我们要从以前的物质上的基础设施建设转移到市场和法治基础设施建设,改革户籍制度,打破城乡二元体制,还要放松各种市场准入限制和职业准入限制。目前职业市场上有各种各样的考证专业,这限制了低收入者进入合适的行业、努力工作以改变自己的命运。

有一个国际经验我觉得很受启发,这就是美国的“平权法案”,当然对于这样的体制问题,我们难以直接照搬别国做法,但我一直对此深有感触。它是上世纪六十年代肯尼迪总统推动的,之后在1965年约翰逊总统为了进一步推广该法案,对此做了进一步阐释,他说“你不能简单的把一个解放出来,打开他的手铐和脚镣,立刻将他带到与别人并肩的起跑线上,对他说‘现在你可以和别人自由竞争了’,这是不公平的。”他还说,“我们追求的不仅是自由,还有机会;不仅是法律上的平等,而且还要给人们提高能力的机会;不仅是追求平等的权利和理论上的平等,而且是事实的平等和结果的平等”。美国是最崇尚个人主义和自由竞争的社会,但是美国社会能形成这样的社会共识,即对于原来处于劣势的群体要有优先的考虑,“平权法案”对于美国社会中族裔、性别之间的平等起到了非常大的作用。我在美国生活多年,自己感触颇深的是性别之间的平等,美国的女性现在在政界、法律界、商界、教育界起越来越大的作用,人口里一半的人都能觉得自己有机会,觉得只要自己努力可以做任何自己想做的事情。这是对社会经济发展起至关重要作用的因素,所以体制上我们必须要有这样的改变。

第二是政策上,政府的投资应该从物质资本投资转移到教育和健康等人力资本投资,而且不仅是总量要增加,还要着重消除教育和健康的不平等。举例而言,日本从1947年开始教育立法,经费投入逐年上升,1960年教育经费占GDP比重为5.6%, 1980年达到最高的8.4%。我国现在也在逐渐增加教育投入的总量,但日本对教育平等的重视非常值得我们思考,日本的法律规定全国的学校设备和师资要尽可能统一,东京最好的小学人均经费不能超过最偏远山区小学人均经费的2倍,而目前北京等大城市最好的小学和中国偏远山区小学的差距却远远不止20倍。在这种情况下,虽然中国所有的儿童都能接受九年义务教育,但他们的教育机会却远远不平等;日本还规定老师不能在同一个学校任职5年以上,使得好的师资在各地流动,这样就不可能形成重点学校;而且学校在教育中特别重视学生之间的平等,任何儿童都会觉得不管自己出身如何,都有机会在这样的教育体制下,通过努力改变自己的命运。

第三是社会组织的社会责任,国有企业、学校和其他很多社会组织都是拿纳税人钱的公立机构,我们的社会责任不仅在于发生灾情以后捐点钱,更重要的是推动社会进步,其中最重要的一点是给没有机会或者缺少机会的群体以更好的机会。举例而言,美国的“平权法案”规定任何接受美国政府项目的机构、组织或企业,雇员结构都要满足一定的条件,包括少数族群占多少、妇女占多少、受到不平等待遇的群体占多少等,在政府招标中,只要涉及到财政拨款的,满足这些条件的组织都会享受优惠条件。我认为这是健康的社会和健康的政府要做的事情,我们作为拿纳税人钱的公立机构,理所应当在这方面承担更多的社会责任;当然,其他的社会组织也应该更多承担这种社会责任。

第四是文化共识问题,我们要形成增强流动性的社会共识,需要让所有人参与,现在很多社会公益组织如雨后春笋般出现,这是非常好的现象。光华管理学院每年给学生提供各种奖学金、助学金,所有学生都有机会去国外交流,对于贫困学生还有专门的奖学金资助其交流活动,学院设置了数十种奖学金,包括了我们广大校友的无私捐助,这些都是很好的理念和社会趋势。但是我觉得我们还可以做的更好,现在社会的公益活动经常说到一句话“达则兼济天下”,个人富裕之后去捐钱帮助别人,这当然是很了不起的胸怀。但是要改变社会现状,不仅是富人的责任,更是所有人的责任,相对于中国13亿人中的大多数人,在座的各位都是幸运儿,不是只有个人财富到了一定水平之后才能去做这些事情。我认为一个更高的境界是,杜甫先生在自己的茅屋被秋风吹破后,虽然在风雨中十分凄凉,但他想到的是“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”,我觉得这是最了不起的情操。

总之,中国社会现在进入了一个新的发展阶段,我们面临着经济转型的重大课题,但我觉得更大的命题是怎么转变我们的社会结构,怎么增加社会的流动性,怎样使社会里所有的人——尤其是所有年轻人——都感到有机会、都有积极性。只有这样才是一个健康的社会,只有这样才是一个能够保证经济长期增长的社会,这不是道德的问题、不是哲学的问题、也不是政治理念的问题,这是我们长期经济增长中要摆脱中等收入陷阱的必然要求。

最后,我讲一个小小的个人体验。大家都读过鲁迅先生的《故乡》这篇文章,坦率地讲我中学读时是没有深入感受的。我小时候曾在江西老家被祖母照看了几年,儿时的记忆已经很模糊;但对一位堂兄,他名叫“九根”,记忆很深,因为那时他总带我在田里一块玩。十年前我回江西故乡探望我的祖母,见到堂兄时他刚从田里回来,带着他活泼可爱的小女儿,岁月的沧桑和多年的辛苦在他身上的痕迹非常明显。那次回乡给我的感触非常之深,后来我反复地读过鲁迅先生在一个世纪前写的《故乡》。中国一个世纪走来社会已经发生了巨大变化,我与堂兄之间并无鲁迅和闰土之间的社会等级差别,但我总感觉我们之间的隔阂还依然存在,我们后代之间的机会不平等还依然存在。所以我能感受到鲁迅先生当年坐着船听着潺潺流水、思考中国社会不平等时的悲哀,他当时的所有期望,到一百年后却仍然只是希望。我希望在我们的有生之年我们能够一起努力,去实现鲁迅先生的希望。谢谢大家!