中国如何迈资源定价这道坎 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| http://finance.sina.com.cn 2006年01月06日 03:55 每日经济新闻 | |||||||||

|

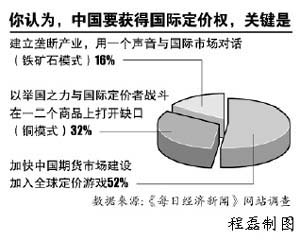

今日沸点 每日经济新闻 主持人: 买什么什么贵,卖什么什么便宜!随着中国经济发展对资源产品需求的不断增长,中国成了许多国际大宗商品上涨的理由,而在国际大宗商品市场上则陷入一次又一次的尴尬

中航油被国际基金忽悠的记忆刚刚散去,国储局和LME的期铜大战硝烟还没有散尽,中国正在努力谈判尽力压低进口铁矿石价格……而令人惊诧的是,占全球市场主导权的中国焦碳工业也陷入了定价的困境:曾经与黄金价格一争高下的山西焦炭,国际话语权日渐降低,450美元、300美元、200美元,直到目前的每吨120美元———中国焦炭出口价格呈现的是“俯冲式”的下跌。而一些外商还不满足,扬言寻求2006年集体压价,以期突破每吨120美元大关。 归根结底,无论作为消费大国还是作为资源大国,我们似乎都没有商品定价权。而为了经济的发展,我们又必须迈过国际资源定价这道坎。 获得国际定价话语权的前提是中国资源价格改革。2005年10月28日召开全国资源价格改革研讨会后,中国各地有关水、电、石油、天然气、煤炭、土地等资源价格改革的消息不断传出,日前提高天然气出厂价格的政策也宣告出台,这一切都表明2006年资源价格改革已经启动。我们相信,这是中国争夺国际商品话语权的开始。 专家顾问台 [记者连线]谢国忠(摩根士丹利亚太区首席经济学家):华尔街继续主导国际价格 2006年中国因素会在能源问题上继续得到体现。2005年中国的石油需求疲软,但交易者依然以中国的需求为由把价格拉高了50%。他们的理由是,如果中国现在的需求疲软,那它会在将来增长。这种预期就导致了目前全球高油价和高存货并存的事实。世界就是这样。 去年我就发表文章指出石油价格飙升是个泡沫。就目前的油价涨势来看,现在这个泡沫继续存在。因为按照国际能源署预测,2006年的石油产量增长将达到每天260万桶,需求增长也为每天160万桶。我认为需求只会增加1.2到1.4个百分点。但供需平衡无益于价格平稳。 事实上,华尔街的各个公司雇用了大批石油交易员,他们需要生存。当市场大幅上升和下降时,他们就有工作干。 [记者连线]李先生(攀钢集团):铁矿石模式不错 拿焦碳行业来说,现在国内市场已经呈现供大于求的局面,被某些人的恶性竞争做“烂”了。这个光靠简单的市场规律来调节肯定是不够的,幸好现在国家正出台相关政策来调节国内整个资源价格体系。我们只有把自己国家的内部市场整顿和规范好,才有精力和能力去国际上与人博弈。 我觉得和国际对手的谈判,在目前的情况下最好采取铁矿石模式。加入WTO以后,和国际的融合不可避免,而垄断市场又不太可能,比较可取的方式是依靠内部团结,这样谈判时砝码能重一些。 [记者连线]徐女士(中国炼焦行业协会办公室主任):应建立垄断产业 争夺国际定价权,我个人认为应该建立垄断产业,用一个声音与国际市场对话。现在焦炭的国际定价权确实不在我们手里。目前我国炼焦行业面临很多问题,比如管理太分散、产能过剩、生产方式简单、垄断不够等。要拥有定价权难度很大,但现在包括发改委在内的各有关机构都在努力,已经加大了这方面的管理力度。 大众评判台 许先生:经济多样化最重要 这涉及到国际商品市场的价格规律。我参照的是拉美的经验。因为都是第三世界国家,发展中国家商品的同质性使得价格的制定变得很敏感。很多亚洲国家在遭遇了商品价格的长期滑坡后,认识到了经济多样化的必要。 方女士:建立市场机制 我觉得融入国际市场、建立持久可行的市场机制是大趋势,也是经济全球化的必然过程。所以我觉得最重要的是,要有自己的市场体现,而通过垄断的方式试图和国际市场竞争明显背道而驰,有可能对于解决短期问题能产生一定作用,但是对于中国经济的长期发展、国家综合竞争力的提升可能会产生消极的影响。 李先生:来点“集体主义” 现在世界上分成几大经济共同体体系,而中国始终在这些体系外围游荡。地大物博、人口众多,可一个国家怎么能成经济共同体体系呢?话语权怎么可能由一国来说呢?所以办法就是来点“集体主义”。全球经济一体化,你不化进去,难办的事多着呢。 楚先生:还没到坐庄的时候 关起门来想办法永远不是个办法。世界话语权靠暴力夺取的时代早就过去了,有张有弛,有退有进,列宁说过“退一步,进两步”,在世界市场的经济游戏中,为什么就不可以呢?根本问题是增强综合实力。庄家不是我们,这是关键,我们还没到坐庄的时候。 主持人 凌建平 连线记者 郑洁 祝裕 ◆沸点特稿 警惕进行“单纯”市场化改革 刘满平 朱霖 国家发改委价格监测中心 从宏观层面上看,无论是为节约能源考虑,还是为改变经济增长的粗放模式着想,以及为调整被扭曲的劳动力价格等因素考虑,对资源价格作出改革是有充分的理论依据的。不过,资源价格改革的逻辑起点没有问题,但不等于改革过程一定能够保证公平和不出现问题,如果操作不好,改革的配套设施没有跟上,改革的结果可能不一定符合民意。 特别是近段时间以来,社会各界对媒体所披露的资源价格改革事例多有质疑,有些专家甚至担心资源价格改革可能是:资源价格最终市场化可能会造成资源垄断集团得利,由公众埋单。这个论断虽然带有一些情绪化,但也提醒我们应注意避免的问题。笔者认为,在今后资源价格改革中,一方面要进行体现资源稀缺的市场化改革,另一方面也应警惕进行“单纯”市场化改革。 具体来说,资源价格改革“单纯”市场化问题主要表现在以下几点: 一、忽略自身社会公益责任 资源垄断型企业过度强调市场化行为,追求市场化利益,而忽略了自身带有的社会公益责任。 在我国,很多资源(如石油、电力、天然气等)行业都被国有大型企业垄断,由于种种历史和现实原因,再加上资源行业的基础性和竞争性这个双重特性,使得国字头资源垄断企业在追求市场利益的同时,不可推卸地承担着国家资源安全责任,即平抑资源价格和保障资源供应这个带有明显社会公益的责任。因此,众多资源垄断企业具有“企业”和“基础产品供应者”的“双重人格”。 在进行资源价格改革中,当市场出现有利于资源型企业的情况,如资源价格高涨时,如果监管不严,一些垄断企业很容易利用“企业”的身份鼓吹市场化,用“纯粹趋利的市场行为”为自己部门谋取利益。而一旦遇到竞争,或者资源价格下降时,就拿出“基础产品供应者”的身份,不再追求市场化了。因此,应警惕资源垄断型企业在改革过程中,根据不同的市场形势,频繁地在“企业”和“管理者”之间切换角色,去单纯地市场化。 二、忽略对重要物资的调控 政府部门偏离不同资源行业的自身发展特点,在竞争市场不成熟和监管不到位的情况下,过度推动市场化改革,忽略了对重要物资的计划调控和提高人民生活水平的职能,这种市场化改革容易损害人民群众的利益,代价较高。 从石油、电力、天然气等资源行业的发育特点来看,必须经历三个时期:初期、发展期和成熟期。在初期和发展期的相当长时间里,很多资源产业都处于垄断经营过程,政府对资源价格实行严格监管;在发展后期和成熟期,政府的监管逐步放松,进入完全的市场化经营。 我国的资源市场存在开发程度低、供应商单一、缺少完善的法律法规等特征,还处于产业发展初期或发展期的初级阶段。如果偏离不同资源行业的自身发展特点而强行进行价格改革,最后结果可能造成更强有力的资源垄断,受益的人只是那些掌握资源供应的人或者企业,而不是大众。 三、易使资源价格陷入“一改就涨、越改越涨”的恶性循环 资源价格改革不是去改革价格形成机制,促进竞争的形成,而仅仅依靠调整价格来进行,而且此种调整价格的推动力主要来自于资源的供应厂商,这样的市场化改革容易使资源价格陷入“一改就涨、越改越涨”的恶性循环。 资源价格改革是一个系统工程,它涉及到征收资源税并建立资源税返还机制、遏制利益集团套利自肥、平衡进口资源和国内资源价格、形成市场定价机制等技术课题。其中,市场定价机制的形成是资源价格改革的核心。 理论上,市场定价的形成,缺少不了充足的供应者和需求者,而且双方之间的信息充分透明。只要供应者越多,消费者的选择余地大,其达成的协商价格就越接近市场定价,消费者接受的程度就越高,政府作为管制者的作用就越小。 而对于有一定的自然垄断性的资源行业来说,目前竞争不充分,消费者可选择的余地较小,这就决定了其价格的形成必须置于政府的有效监管之下。而目前政府的监管手段有限,一般很难完全了解企业的实际生产成本和利润,只能通过调整最终价格来进行监管。 正因为如此,当煤价、电价、水价、油价这些基础性能源一上涨,一些带有自然垄断性质的企业,首先想到的不是节约资源,不是如何有效地进行技术革新,改进管理效能,以降低生产成本,而是首先想到要求政府进行价格调整。于是,每当进行价格调整的时候,涨价就成了资源价格改革的代名词,违背了资源价格改革的初衷。 因此,在制度与技术难题未解决之前,呼吁尽快与国际市场价格接轨,进行所谓的“市场化”,没有实质性意义。如果不具备基本约束条件,类似言论极易被利用来进行资源“价格闯关”,将对国民经济运行与公众利益造成损害。 诚邀加入沸点讨论 诚恳地希望广大读者加入到我们的沸点讨论中来。每天下午两点以前,我们都会根据您的反馈需求,提出一个沸点话题,公布在我们的网站www.nbd.com.cn上。欢迎你参加有奖调查,并将你的观点发送到nbdtopic@163.com邮箱,以及特别为此设立的互动msn在线评点俱乐部,你只需将nbdtopic@163.com加入好友名单! |

| 新浪首页 > 财经纵横 > 国内财经 > 正文 |

|

| 热 点 专 题 | ||||

| ||||

| 企 业 服 务 |

| 股市黑马:今日牛股! |

| 做女人事业赚女人钱 |

| 06年暴利项目揭秘 图 |

| 网络招商首次揭秘 |

| 轻轻松松赚大钱 |

| 年薪百万的财富之路 |

| 360行赚钱惊天内幕 |

| 二折提货,千元做老板 |

| 2006药界金矿招商指南 |

| 泌尿顽疾——大解放! |

| 最新疗法治结肠炎!! |

| 治气管炎哮喘重大突破 |

| 特色治失眠抑郁精神病 |

| 治高血压获重大突破! |

| 高血脂!脂肪肝请留意 |

|

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑 Copyright © 1996 - 2006 SINA Inc. All Rights Reserved

|