|

|

林毅夫:通往世行之路(2)http://www.sina.com.cn 2008年02月21日 11:22 南方周末

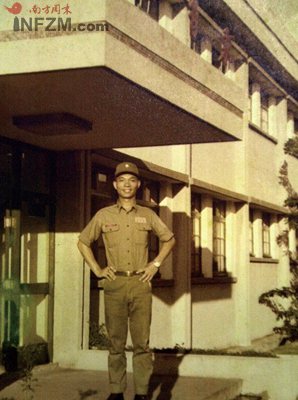

当被问及独立的学者和智囊的角色,哪一个他更在意时,“独立的学者”,林毅夫丝毫没有犹豫地回答,只有作为一个独立的学者思考问题,才能对政府的决策有所贡献,这样才能称得上是智囊。“固然很幸运,有些建议后来被政府采纳成为政策”,但是,他说“不曾有在政府作出了决策后改变自己的看法去附和政府政策”。 他同样珍视另外一个角色——北京大学中国经济研究中心(CCER)主任。 1993年底,一次会议的间歇,他与张维迎、易纲等几位同样有留学背景的学者聊到了在国内成立一个独立的学术中心的想法,所有的人都感到兴奋。 然后是行动。1994年,CCER在北京大学成立,这是第一个由归国学者成立的独立研究机构。 成立之初,CCER有政策、有两间半办公室和6位海归学者,而所有资金,都是“化缘”而来,“开始时主要资助者是福特基金会、洛克菲勒基金会和世界银行,还有不多的一些私人捐资。”林毅夫说。 林毅夫的哥哥是私人捐助者之一。1996年,在他捐资成立的奖学金颁奖仪式上,他说,“我不了解我弟弟的研究,但我知道他做的事情一定对国家有利。我会尽我所能帮助他的事业。” 世行也是坚定的支持者。1994到2000年间世行资助留学人员在CCER做客座研究,并参与各种CCER的学术讨论——1996年,世行该年度的“世界发展报告”初稿讨论会就是在这里召开;包括斯蒂格里茨在内的多任首席经济学家也多次到访CCER,进行学术交流。 CCER有着国内罕有的管理框架。日常管理事务由主任会决定,教员晋升、招生和研究方向由主任和学术委员会主任联系会决定。而它的教授会扮演着中心最高权力机构的角色,中心的章程、内部规定和战略方向的决定和变革,以及中心新进人员的聘任,由全体教授会决定——每个全职教员,包括助理教授、副教授和正教授“一人一票”。 如今,北大中国经济研究中心的办公场所古雅秀丽,被称为“全世界最美丽的经济研究机构”,在这里,如卢锋所说,数十位有着海外学术背景的中国学者致力于“为转型中国贡献认识增加值”。从成立至今,在粮食问题、电信改革、银行改革、WTO、通货紧缩、宏观调控、土地问题、农民工问题、住房问题等几乎所有关系国计民生的重大决策中,都有CCER发出的声音,逐渐受到高层领导的瞩目,成为国家决策的高级智库之一。 CCER的独立性与学术水准同样为人称道。中心从来不乏对政府批评的声音:卢锋对粮食政策、周其仁对电信垄断和土地制度直言不讳的批评……不仅赢得了学术界的尊重,也得到决策部门的关注。从成立之初,创始人员确立了学术独立的原则,此后所有的人“一直像保护眼睛一样珍视这一原则”,而这一独立性,不仅是相对于政府政策,同样也相对于公众一时的舆论,在内部,教授们已经习惯了学术观点的分歧甚至是对立。“现在,学术自由和独立已经自然而然地进入我们的文化基因。”林毅夫说。“几个天真的学者,有很大的责任感,因缘际会,很幸运地做成了不可能的事情。” 谈及CCER,林毅夫的声音罕有地带上了感情色彩,他表示,世行任期结束后,他仍将回到这里,“这是我终老的地方”。 “作为北京大学中国经济研究中心的长期领导人,林教授是一位非常成熟的管理者,这些管理技能至关重要,因为世界银行是一个庞大的、需要杰出管理者的机构。”全球发展问题专家杰弗里·萨克斯在接受南方周末记者书面采访时说。 到世行去 1月16日世行行长佐利克亲自致电林毅夫,告知任命他担任世行常务副行长和首席经济学家的决定,2月4日世行董事会批准这项任命并正式对外公布。他将于5月底离开中国,到华盛顿工作四年。对于他个人,同样是做研究,只是从为中国服务到为全球服务,这不需要犹豫。他难以割舍的是离开CCER和中国。他说服自己,CCER需要有一个新的领导者,“总要有新的人当主任,即使我不到世行,也要考虑这样的安排”;不能再直接参加中国的政策讨论和决策了,“但可以为中国和世行的合作做许多事”。“对于我个人、CCER、中国、世行和世界,这都是一个有益的选择。”他说。 一直以来,世行的经济学家主要来自西方发达国家,他们基于西方经验提出建议,“华盛顿共识”就是这样的标准药方——发展中国家应进行以自由化、私有化为特征的经济改革,同时执行紧缩性的财政政策。 但发展中国家的许多问题,是在西方经验之外的。比如,市场不完善,许多时候,市场和问题一起产生;企业普遍缺乏竞争力;制度框架很弱,政府缺乏执行能力,等等。 作为华盛顿共识的批评者,林毅夫说,他不反对华盛顿共识的长期目标——建立完善的市场经济体系,但不赞成激进的改革。他认为,在发展中国家和转型中国家“自由化、私有化、紧缩财政”是一个不可能三角。 主流西方理论认为,国有企业预算最大化,而不是利润最大化,效率低下,国家财政需要对他们进行大量补贴,导致预算失控,财政困难;有效的解决方案就是进行私有化,这样国家预算将不需要耗费在补贴上。 林毅夫认为,私有化并不能必然导致效率,只要企业的政策性负担不消除,私有企业同样会亏损,同样会要求政府补贴,而且在逐利冲动下,他们对补贴的胃口会更大,这样,控制预算的目标将难以实现,结果伴随着自由化和私有化的是预算失控、巨额的财政赤字和失控的通货膨胀。 林毅夫表示,将在世行首席经济学家的位置上,更广泛地研究和探讨发展中国家面临的机遇和限制条件,和各国政府和研究机构一起探讨符合该国实际的解决方案。 他将与世行的七八百位经济学家合作,通过了解和沟通,为全球发展问题提供更多新的视角和认识。“过去人们倾向于用标准药方解决问题,现在,我们明白,经济学家们需要用诊断式的方式提供政策建议。” 就像世行过去帮助北大中国经济研究中心一样,他也将帮助发展中国家的经济学家们建立起独立的学术研究机构。他认为各国问题的最终解决和发展机遇的把握有赖于该国政府和研究机构的智慧。 曾在世行担任10年副行长的中国人章晟曼说过,“争论从来就是世行这个巨人的影子,它的大小长短由观察者的视角而定,惟一可以确定的是,它永远不会消失。” 作为首位来自发展中国家的首席经济学家,林毅夫如何看待可能的困难?“我是一个乐观主义者,一向把困难看成是机会。”他说。

【 新浪财经吧 】

不支持Flash

|

||||||