特别推荐 | PPP在公共利益实现机制中的挑战与创新——基于公共治理框架的视角

来源:微信公众号“贾康学术平台”

摘要:2014年以来国家大力倡导政府与社会资本合作(PPP),将其作为供给侧以制度供给为引领、提升供给体系绩效和实现更灵活广泛现代化治理的核心工具之一。到目前为止,有关PPP的关注焦点较多集中在经济学框架下的管理、融资、效益和技术层面,而对政治学框架下的社会治理元素:公平正义、公共利益、国家责任以及公众参与等领域,展开和深入讨论尚嫌不足。PPP是政府、社会资本、第三方专业机构之间的一种风险分担和收益共享的共赢机制,对接市场且匹配公共政策以有助于追求公共利益“增进式”最大化。PPP作为合作伙伴关系式的治理工具,通过引进社会资本与政府合作共同承担国家责任,并形成更充分的公众参与,使公共服务更具回应性、更惠民,从而可以更好地实现公共利益。

关键字:政府与社会资本合作,公共利益,国家责任,公众参与

Abstract:At the end of 2014, the government stronglyadvocated the cooperation between government and social capital (PPP) forimproving supply system performance, which is one of the core tools of themodern management of the reform of the supply side. To date, the attention ofPPP has been focused on management, financing, efficiency and technical aspectsof the framework of economics and overlooked some elements of SocialGovernance: justice, public interest, national responsibility and publicparticipation under the framework of social governance elements.

PPP is a risksharing and revenue sharing mechanism between the public and private sectors,enterprises and professional organizations, and the docking market and matchingthe public policy to help the public to maximize the interests of the public.PPP as partner relationship management tools, through the introduction ofsocial forces and government cooperation jointly bear the state responsibility,and the formation of more adequate public participation, make public servicesmore responsive, more benefits, which can better realize the public interests.

Keywords: PPP, public interest, national responsibility, public participation

一、引言

工业革命开始后的城市化早期,由政府提供公共产品和服务,并进行公共工程、基础设施投资。从那时起,根深蒂固的公私分野基本上将社会资本排斥在外,折射出国家干预与市场机制分道扬镳的态势。随之而来的城镇化、老龄化等城市和社会问题凸显了社会应对机制在功能上远远落后于社会期待的现实。传统上我们将政府视为征税者和公共产品和服务的唯一提供者,而随着时代的进步,现代政府承担的角色越来越多:刺激经济、激励并维护市场健康有序地竞争、提供就业、减少贫富差距等。在这样的大背景下,政府需要承担的支出责任越来越多,以传统方式提供公共服务往往不能有效回应民众需求,亟待社会资本参与其中。政府与社会资本合作的创新机制呼之欲出。

社会资本通过PPP投资公共服务,具有一些显而易见的相对优势,政府要利用私人部门的这些优势,探索新的能够自觉改进效率的制度供给,并借鉴更具市场回应性的私营部门管理模式。然而,就全局而言,PPP的核心意义在于最大化公共利益并实现“共享发展”(Miller,1999)。[1]确切地说,PPP涉及到一个介于管理概念与民主概念之间的权衡取舍与有机结合(Flinders,2005)。[2]它是管理机制,更是治理机制。政府与社会资本合作自有其哲理意蕴,从公共性维度看,所有的组织都是公共的(Bozeman,1987)。[3]

但PPP是分享或重新分配风险(Hans 和Joop,2001)[4]、成本、效益、资源和责任(Derick,2011)[5]的管理机制,不是一般人所理解的单纯的跨部门参与和融资,它既涵盖又已超越了委托—代理契约关系,致力于以机制创新实现某种共同目标,意味着参与者可以通过协商缔结合作发挥1+1>2(Bovaird,2004)、[6]1+1+1>3的资源整合优势。PPP的表现形式,具有对非公共部门主体“让利”的直观特征,但正是由于非公共部门的伙伴式参与,如处理得当,将带来“好事做实,实事做好”、“蛋糕做大”的正面效应,在“共赢中”可望实现一种公共利益的增进式“最大化”。PPP更是天然对接混合所有制改革和法治化制度建设的治理创新机制,它是从融资到管理再到治理的新型制度供给,特别是对于当代中国建成全面小康社会和实现“中国梦”的伟大目标,向纵深推进行政体制改革和全面依法治国,具有不容忽视的重大历史意义(贾康,2015)。[7]

二、背景:新阶段的公共治理变革

中国自1978年进入改革开放过程后,虽已取得举世瞩目的成绩,但强政府弱市场、高能耗低产出的粗放型经济发展模式,已经积累巨大的风险因素,这意味着中国经济正进入中高速增长的新阶段新常态。其中,城镇化进行时、人口红利不再、老龄化社会、较高基数上投资“报酬递减”、工业化与后工业化两步并作一步走等社会问题,使得当前形势和治理局面变得更加复杂。政府与社会资本在基本公共服务供给方面的合作,标志着中国公共行政从管制走向合作治理,并归入党的十八届三中全会所凝炼的治国施政核心理念——“国家治理体系和治理能力的现代化”。

当前,政府提供的公共产品和服务越来越难以满足日益增长的创新需求和不同形式的治理需求。尽管困难重重,各级政府依然要继续承担公共责任以及有效满足民众诉求。民众天然地具有在不增税的前提下要求更多基本公共服务供给的诉求,这使政府陷入两难困境—利用有限的资源提供更多的基本公共服务。在这种情况下,民众希望政府“钱都花在刀刃上”,将效率提升到前所未有的高度,就是人们常说的“少花钱多办事”,其实这也是所有现代经济体都会面临的压力,但尤以发展中的转轨国家为甚。

为了摆脱官僚作风浓郁的刻板印象、重新树立政府的治理能力、保证社会资本健康有序发展,政府在诸多领域大力推进PPP创新成为一件顺理成章的事情。该机制在前面几十年间被世界上多个经济体看作是一种克服财政支出压力、缓解社会矛盾的有效方案,同时也表达了政府对社会资本所寄予的希望。据发改委公告显示,2015年5月间该委发布的PPP项目共计1043个,总投资1.97万亿元,项目范围涵盖水利设施、市政设施、交通设施、公共服务、资源环境等多个领域。2016年财政部PPP中心公布,当年6月底全国PPP入该中心项目为9285个项目,涉及能源、交通、水利、生态环境、片区开发等19个行业,总投资额10.6万亿元。

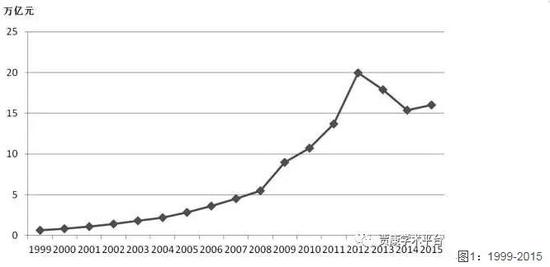

PPP之所以得到政府的积极推行,首先源于引入社会资本能够有效缓解政府的财政约束,尤其当政府遭受沉重债务负担时,PPP 的应用会比以往更为普遍。由图1可知,1999-2015年度中国地方债务余额量值节节攀升,积极、逐步引入PPP是中国现实发展的需要。此外,即使未来财政资金压力得到有效缓解,也要继续推广PPP合作。这是因为PPP的优势并不仅仅局限于缓解财政紧张,该模式能够倒逼有效投资、对冲经济下行,促进中国治理改革创新,尤为重要的是,可以在法治化中增进公共利益,提升民众的获得感与幸福感。

PPP由政府提供资本作为“引子钱”来拉动社会资本,并通过与社会资本缔结契约方式在法律保障下共同提供公共服务。其实,纳税人对“谁”来提供公共产品和服务并不感兴趣,他们只是关心服务的标准和质量。以前限于财政资金不足和政府独家提供等无法超越的桎梏,造成公用基础设施投入不足,或者勉强投入使用却遭遇质量不过关,服务不热情不周到,导致这样或那样的使用问题,往往不能让民众满意。PPP最大的正面效应,恰恰是使百姓得实惠、使政府公共服务供给绩效获得提升。政府投资的目标应当是以罗尔斯的正义原则“最小受惠者最大利益”的方式形成,特别是改善那些“最小受惠者”(低端弱势者)的福利,让他们切实地感到受益。惟有如此,公共资源的分配才能更快更好地促进“中国梦”的实现。

图1:1999-2015年间年度债务余额量值演变情况

数据来源:1999-2010年数据来自贾康等著.全面深化财税体制改革之路.北京:人民出版社,2015,53. 2011-2015年数据来自网络

数据来源:1999-2010年数据来自贾康等著.全面深化财税体制改革之路.北京:人民出版社,2015,53. 2011-2015年数据来自网络三、PPP对公共治理框架的创新式挑战

PPP的初衷是美好的,它基于这样五种假设前提:

(1)社会资本以PPP的方式提供公共服务有利于提升效率、改进服务质量;

(2)PPP已经将与收益对应的一部分风险从政府转移到社会资本;

(3)社会资本的优势可以应用到公共项目当中,而政府可以公开透明;

(4)政府有能力维持充满竞争性的紧张局势,杜绝唯一竞标人的情况出现;

(5)公私合约与既定政策兼容且稳定不变,合约可以在法治保障和公众监督约束之下有效执行。

而实际情况有可能是:

(1)社会资本以PPP的方式提供公共服务确实在一定程度上可以提升效率、改进服务质量,然而不能很好地兼顾公平正义;

(2)政府向社会资本转移的风险不足,风险不能与收益对应,这样做往往会导致社会资本不负责任;

(3)由于受政策压力以及商业机密等因素制约,社会资本的优势不能完全应用到公共项目当中,政府无法完全公开透明;

(4)政府没有能力维持充满竞争性的紧张局势,唯一投标者找来规定数目的社会资本进行围标,提高竞标价格,以高出市场价格的竞标价获得项目,导致风险与收益的匹配性下降;

(5)合约由于受政策变化影响,并不具备稳定性,有的时候出现争端需要仲裁和问责,而由于仲裁和问责机制缺少法治化环境条件的匹配,合作方即使对簿公堂也往往“不得善终”,“一地鸡毛”。显然,PPP将导致对既往公共治理框架的创新式挑战以及由创新带来的风险防范考验。更确切地说,PPP涉及到一个介于管理概念(比如效率、优化)与民主概念(比如公平正义、公共利益)之间的权衡取舍与有机结合的创新问题。

我们知道,由多人共享、向受益人融资的物品和劳务具有潜在的效率。但是,社会上的受益者将以怎样的集体方式或政治程序将自己组织起来,以便从集体行动中获得真正的公共利益,同时可确切地使自己免受损害呢?本部分旨在围绕中国的PPP探讨一些现实问题。五个特定的主题组成分析框架:效率;风险;复杂性(变数);问责;治理。

(一)基本公共服务供给重效率但不唯直接效率,公众参与有利于提高综合效率

一般而言,政府比其它任何组织的效率都更低下,以前我们经常会将其归结为机构臃肿、公务人员的官僚作风浓郁,其实,这些只是看起来的表象。政府与私营部门是有差异的,这种差异导致私营部门的效率更高,但这种效率很大程度上不是源于组织形式,而是源于目标的单纯。如果定期派给公务人员任务,让他们用“商业方法”改善行政效率,这意味着误解了行政效率这个概念。在许多情况下,需要让政府做事的原因之一,恰是我们并不想让某些政府行为简单地按利润最大化的方式运行。

如果政府想追求所谓效率的话,他们能够成功地用谋利的方式来经营自己。我们知道,政府赋予自己一种垄断地位便会使谋利来得更容易(塔洛克,2010)。[8]从这一视角看政府的这类低效,恰恰是其公共性的天然属性决定的(Bozeman,1992)。[9]社会资本通常被认为比政府具有更高效的管理,这一点也被普遍视为政府引入PPP旨在提高效率和有效性的重要着眼点。然而,外包以及公私之间较之以往更频繁的交互安排,也容易显著地降低政府的监督管理能力,而该能力正是为了确保回应民众关于公共利益的更为宽广的、更多战略视角的诉求。笔者认为有必要从全局根本层面上进一步明确PPP“为谁提供服务”的问题,以及如何从多维的角度平衡、整合公私部门之间的效益、效率和效能。

以PPP的方式提供公共服务并非没有争议,争议的焦点围绕着是否真正需要将公共服务外包给社会资本。政府期望PPP为纳税人节约成本和效率是否可行?长期的PPP是否会锁定政府的安排以及限制政府的灵活性?

就中国既往的PPP发展中的某些案例来看,政府治理并未因此获得所期望那样的成功,甚至治理风险有所增加。已有的PPP大都是政府和社会资本之间的契约缔结,独立第三方中介咨询往往参与不足,更缺乏民众参与,公务人员出于政绩考虑,可能只关注GDP的增长而非公共利益,这就使得政府以招商引资为工作导向,努力推进项目建设,缺乏合理的全面战略布局,不少失败案例皆由此导致。

不容否认的是PPP确实能够在某些领域提升直接效率,但是那些不能立刻见效收益的领域,或许更值得关注,实际运行也在印证该模式并非适合所有领域。比如,将基本公共服务供给外包给通过用户收费收回成本的私人供应商,一些评论家就此表达疑虑,认为这种模式的PPP拒绝了那些不能出钱的穷人和被边缘化的人获得基本公共服务供给的权利(尼斯坎南,2004)。[10]此外,资产负债表的收益与成本也可能误导企业缺乏从过去的合作总结经验教训的责任意识,更为严重的是它还腐蚀了民众的责任感,甚至可能出现以牺牲多数人利益而使少数人获益的政策安排,无法保障民主授权。如果以公共利益作为社会综合效率的评判维度,那么显然,这种类型的PPP案例是低效的或者说无效的。

PPP的效率极大地受制于政治支持。很明显,PPP作为一种公共政策与当地的政治环境有着直接的关系。如果没有必要的政治支持,则项目得不到及时的审批、批复。此外,政府固有的繁文缛节和当地民众的抵制,可以成为导致效率低下的原因,而当地政府的必要支持会吸引更多投资者,则可能使项目的运转更具效率。在政治支持不强的管辖区,投资者会对政治风险望而却步,不愿意在这样的环境中与政府展开合作。民众对项目的接受和理解也会影响项目的进展,项目初始阶段的民众支持可以减少延误,在项目后期的运行当中也不会因为受到民众投诉压力而中断,反之则反是。

案例观察,天津市双港垃圾焚烧项目因为不能得到民众支持而步履维艰,当地政府曾提供许多激励措施引进项目,并承诺如果收益不足,政府将给予补贴,但是对补贴标准没有明确定义。2012年政府的财政补贴不足5800万元,仅占公司主营业务收入的1.25%,公司运行难以为继。政府由早期的“越位”变成后期的“缺位”,引发信任危机。民众的抵制加之政府的有限支持使得企业进退维谷。从原理上说,PPP天然地具有被民众接受的优势,比如项目可以吸纳当地人就业,然而本例中民众的抵制导致该项目数度搁浅,磕磕绊绊。因此,可以这样理解,民众的了解、参与还不够充分,项目的优化还没有到位。而积极、充分的阳光化、民主化、民众参与可以化解这些矛盾,使PPP能够得到更多的民众支持,从而也使其更具效率。实现公共利益是PPP的初衷,真正符合公共利益的PPP项目在有充分民众知情和参与的情况下不会遭到民众的反对。所以,民众参与基础上的政治支持是决定投资者信心、提高PPP综合效率的关键。

(二)公私风险分担应是理想化目标取向下正和博弈和专业化方案的探索

PPP是一种新生事物,中国政府与社会资本在普遍缺乏经验的情况下参与其中,在实践当中遇到诸多实际问题,有的项目遇到较大问题甚至宣告合作失败。与任何投资项目一样,在PPP模式下,政府与社会资本也均会不可避免地面临风险,而各方面临的风险不同,并不是一纸合同就能够完全约定。

从企业面临风险的角度讲,参与PPP的外资企业、跨国公司在全球竞争中,不仅面临经济约束,更要面临由于政府的介入而形成的政治约束。PPP项目涉及的政策比较多,由于中国尚处于起步阶段,相关法规政策还有待于进一步完善。此外,政府具有极其多元、复杂的目标,并且拥有广泛的资源及政治权威,这将在一定程度上增加PPP合同执行和修改的不确定性,很容易出现前后政策不一致的风险。例如上海延安东路隧道项目由于政府政策变化,项目公司被迫与政府就投资回报率重新进行谈判,最后以政府收购告终。在国际投融建的模式中,再也没有比东道国政府将跨国公司财产和分支机构国有化更能引起争议和投资恐慌的了(皮尔逊和巴亚斯里安,2006)。[11]延安东路隧道项目中的收购就是东道国政府将外国投资国有化的一种方式,尽管本例中政府收购的初衷是为了收拾残局,但又衍生一个新问题,即政府应该以什么样的价格收购。

如果收购的价格高于项目的实际价格就会涉及国有资产流失,甚至会有腐败寻租隐含其中,而国有资产流失的买单人是纳税人;如果收购的价格低于项目的实际价格,那么企业将面临投资失败,这会在一定程度上挫伤外资来华投资的积极性,不利于中国开放型经济的健康发展,表面上看我们似乎以较小的代价获得了较大的收益,然而从长远来看,如果经济发展不好,那么最终挫伤的还是公共利益。所以,在合作共赢的理想化目标取向下,建立健全寻求共赢的PPP风险评估机制,是一种必备的谈判(博弈)任务。项目执行过程中,风险一旦发生,对于各个合作方来说,以最专业的方式寻求解决办法是规避损失的最有效途径。政治风险往往比经济风险对企业造成的伤害更大,而评估机制和预案设计也可以力求将政治风险进行经济量化并将风险处置预案机制化,尽量让合作各方的损失最小化。

从政府面临风险的角度讲,PPP模式的本质内涵将适合由企业应对的那些风险因素转移到企业部门从而提升绩效,然而,这种风险转移也会有争议。就经济角度而言,有些公共服务是资本密集型的,并不能从收费中筹足必要的收入。以北京地铁4号线为例,在2015年涨价以前,与北京其他的轨道交通线路一样,实行全程票价2元的低价票制,而根据《城市轨道交通成本构成分析》可知,4号线运营中2元票价难以覆盖成本,更谈不上收益盈利。为保证京港公司的盈利性,财政对票价进行补贴以吸引社会资本参与其中,该项补偿每年约6-7亿元。如果没有政府财政补贴,那么可能的情况是这类资本密集型公共服务要在合同期内收回全部成本就会提高票价,这样做会使该线路拒绝为支付不起票价的民众提供基本公共服务。

正是由于这些现实中的政治考量,才使得北京地铁4号线由公共财政进行补贴,为民众提供基本的公共交通服务。北京地铁4号线总体上可以说是成功运行的PPP案例,开始阶段由于政治因素,政府除了参与并补贴之外别无选择,但以后迫于种种压力,经过听证会程序与广泛宣传,终于推出了北京地铁票价提升方案,在风险的分担上形成了各方更好接受的新的平衡点。PPP的核心本质之一,是社会资本在获得适当奖励回报的同时承担相应的风险,社会资本方应该具有正确合理的心理预期,即失败也会赔本,成功则会有“非暴利而可接受”的利润入账。如果社会资本没有经营运行好,也别指望让纳税人买单。事实上基本公共服务供给不允许失败可能意味着日益多元化的治理机制的民主成本,将包含人们常说的“不算经济账”,这虽然在长期中杜绝了短视化与局部化的局限性,但企业可能并没有如我们先前想象的那样承担与收益相匹配的风险。所以,风险评估与防范、分担机制在充分照顾各方利益的同时,一定要以专业化的高水准和可行的动态优化调整机制,使合作各方的共同利益平衡点更趋向于综合意义上的公共利益。

(三)公私长期合作面临变数

当前政府以市场化方式提供公共服务的模式挑战了传统公共价值观(Beck 和Bozeman,2007)。[12]方兴未艾的PPP合作模式被寄予更多社会治理改革创新的希望。决策层大力推行PPP作为治理创新的工具,反映了各级政府所应承担角色的重新评价与定位,并要就此做出相应的变革。PPP把政府与社会资本的技术优势与资源加以整合,以民主法治为前提条件,允许社会资本受合理适度的自利驱动,由公共政策引导非政府资源进入到符合公共利益的轨道上来。这一前景颇为诱人,不仅是因为它符合以市场机制为导向的传统社会价值观,而且也向我们展示出这样一种场景:积极调动社会资本的积极性,使其参与到社会治理当中,为社会治理问题找到恰当的解决办法。

但不难想象,在未来的运行当中,有关PPP的合同纠纷还会层出不穷。就目前看,已设的仲裁机构一般尚不具备相应的能力来仲裁PPP模式下极具专业性的纠纷,需要尽快提升其仲裁水平与功能。

PPP还会涉及政策稳定性问题。政治承诺对于PPP的可持续性是十分重要的,政府政策缺乏连贯性容易导致项目的重复谈判、诉诸法律或提前终结。很多项目的时间跨度是15至30年甚至更长,这使得合同可能会遭遇未来政府不共享上届政府政策目标的困境,或者面临政策或市场环境的调整变化。

泉州刺桐大桥建设之初,原已有的另一条泉州大桥的收费权是归省里的,但当刺桐大桥建成以后不久,泉州大桥的收费权也下放到了泉州市,新旧两桥并行相隔数百米,每年近亿元的车辆过桥费在事实上形成了市政府与民资争利的格局,导致出现“泉州刺桐大桥连不上高速路”的怪相,实际上是泉州市政府方面有意不让刺桐大桥连上高速路。在青岛威立雅污水处理项目中,当地政府对PPP的理解有限,导致合同谈判历时较长,又由于政府没有深入了解污水处理市场的运行机制,合同签约价格远远高于市场价格,使得项目尚处于初始运行阶段,政府就单方面撕毁合同,要求重新谈判以降低承诺价格。

在本案例中,显然政府是具有优势的一方,尽管政府重新谈判的价格更贴近市场价格,然而令人遗憾的是,还是不可避免地为后续参与PPP合作的社会资本方带来政府信用低下的预期,不利于未来持续开展健康的政府与社会资本合作。此外,政府导向的政策变化一旦涉及到重新谈判合同,冗长的时间和昂贵的成本成为必然。PPP合同经常涉及与各式各样的利益相关者进行复杂的谈判,在廉江中法供水厂项目中,供水量6万立方米与用水量2万立方米成了不可调和的矛盾,旷日持久的谈判使得当初的合同水价已经偏离市场价格,现实情况造成企业无法履行合同,该水厂被迫闲置,继续合同对于公司而言没有任何经济意义。当发生这类问题时,追究各方责任又成为一个新问题,每一方都会想尽办法推卸责任。

构建PPP的仲裁机制是不可避免的发展趋势,虽然作为事后补救机制,它无法减少PPP纠纷,但是会在一定程度上改善政府与社会资本合作的预期,使“推卸责任”变得比以往更困难。

(四)问责可以敦促公私合作谨慎负责

当前,PPP项目已经出现几个引人注目的、由于缺乏问责机制导致的失败案例,包括武汉汤逊湖污水处理厂项目、杭州湾跨海大桥项目、鑫远闽江四桥项目、山东中华发电项目、北京第十水厂项目。每一个案例都警示我们要跟进明确清晰的问责机制。

由于中国幅员辽阔,各地域的情况千差万别,因为地域差异或者行政隶属层级差异,导致价值观和政策不能共享,伙伴间紧张的冲突不可避免。例如鑫远闽江四桥项目:1997年,福州市政府为吸引外资,向外商盲目承诺根本不能兑现的优惠条件,以PPP方式修建鑫远闽江四桥。2002年9月10日国务院为制止盲目吸引外资的行为下发了《关于妥善处理现有保证外方投资固定回报项目有关问题的通知》,要求各地政府对固定回报投资项目进行清理和妥善处理。2004年 福州鑫远城市桥梁有限公司因数亿投资血本无归,向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请,要求受理其由于政府违约与福州市政府之间高达9亿元人民币的合同纠纷。

该事件,使福州市政府陷入两难境地。如果兑现承诺,福州市政府将支付巨额补偿且违背国务院的新政策;如果不兑现承诺,政府信用遭到严重损害。这在无形之中造成了问责困惑,谁之过?PPP的基本逻辑是“利益共享、风险共担”,由于当年国内基础设施建设落后,财政资金远远不能满足建设需求,为引进外资,不少项目都有15%的回报率承诺,国务院的“及时叫停”无疑是在维护PPP的基本逻辑,然而是否适当也是一个问题——这涉及上面讨论的风险转移问题,会对未来的社会资本参与PPP造成阻碍。明智的做法是问责、伴之以中期调整而非终止合同。令人遗憾的是我们只看到终止合同而未看到问责。

PPP将是经济新常态下混合所有制改革的具体实践,与之相对应的问责机制也要与时俱进。PPP的发展有望提供一种新型的责任机制以及一定程度的民主潜力,为问责创造新的机遇,也为公众参与治理提供一种渠道。正是由于PPP改变了政府提供公共服务的传统模式,公众、社会资本、第三方独立的中介咨询都在这个过程中参与到公共领域,所以更带来了扩展公众参与的客观需要和现实压力。只有公众监督真正参与到PPP当中,才能使问责机制更好地发挥防范腐败、渎职等作用,才能引导PPP主动实现公共利益。

上世纪90年代末以来,中国逐步推进行政体制改革,由管理型政府转向服务型政府,将基本公共服务供给职能以公开招标的形式转移给社会资本,这也是PPP的对接机制。政府由此完成从基本公共服务的提供者到监督者的身份转换。在政府的引导下,社会组织持续稳定地提供质量有保障的基本公共服务,这项改革在一定程度上使社会资本在公众参与的阳光化环境中承担了相应的公共责任,PPP如果运用得当可以在一定程度上促进服务型政府的公开透明。

(五)治理优化和基本公共服务供给的未来

基层财政困难问题在1994年分税制改革以后逐渐凸显,于2000年前后以矛盾爆发的形式集中反映出来。1995年,全国2159个县级财政中,有赤字的还仅为132个,占比6.1%;至1999年,全国2030个县级单位中,有赤字的县达到706个,财政补贴县914个,两者共计1620个,占比达到80%以上(贾康,2015),[13]数字不可谓不触目惊心。而公共服务的水平取决于财政支持,“巧妇难为无米之炊”。事实上,如果政府提供的基本公共服务供给标准不能与可获得的财政资源相匹配,那么纳税人会质疑,这会进一步挫伤纳税人的纳税遵从,在一定程度上导致政府更大的财政压力、用于基本公共服务供给方面的更有限的可支配资源(Braithwaite 和Ahmed,2005)。[14]民众想在不增税的前提下要求政府改善基本公共服务供给,使得政府除了充分探索PPP的潜在效率节约之外别无选择。尽管有一些PPP的失败案例,却并未阻止也不应阻止该合作模式参与到更多的公共服务领域。而财政支持下的PPP能否取得预期效果,又是另一个值得关注的问题,它与整个治理体系的改革息息相关。加强和创新社会治理变革,提升治理绩效、改善民生,迫切需要机制和观念的转变创新。

PPP逐步推广到曾经被视为政府传统核心服务的公共工程领域(例如水利设施、市政设施、交通设施、资源环境等基本公共服务支撑条件),它可能成为一种主流的治理工具,这在一定程度上已经引发了关于政府、社会资本在参与基本公共服务供给过程中所应承担角色的深化讨论。政府必须严肃地面对而不是回避有关政府与社会、市场的角色与责任的基本问题。市场作用不可忽视,应该加强并尊重市场的调节规律,在处理“市场失灵”的时候政府应该较以往更为合理和有力,并尽量避免在干预市场的同时自己也患上“政府失灵”。官僚机构的繁文缛节以及效率低下,使得治理改革势在必行,然而市场不能完全取代政府,市场离开政府必要调控也会陷入失灵困扰。治理变革的政治风险告诉我们在操作层面上也许只有PPP才是有价值且可行的改革,这也是当前国有企业改革按混合所有制轨道发展的良机,尽管当下这种重建和改革仍然显得任重道远、步履维艰。

实际生活中,政府的角色错位使其需要重新的身份定位,它既是政策的制定者又可以是政策的执行者、既是基本公共服务的出资人又是基本公共服务的融资者、既是项目的合作方又是合同纠纷的调解人,而各级政府责任意味着国家将继续以最小的成本尽最大的可能承担民众要求它们承担的广泛而多种多样的职能。

那么,政府应该在哪些重要领域有所作为?并能在财政开支有限的情况下尽最大可能地提供基本公共服务呢?

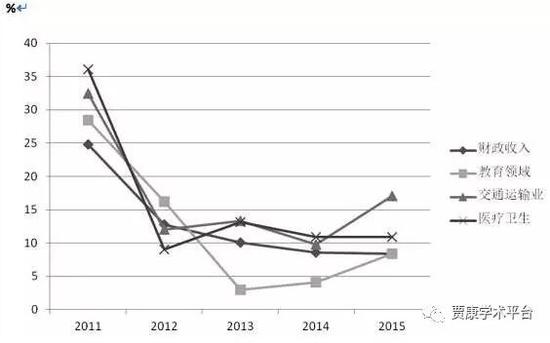

由图2可以看到,近年交通运输业领域的财政投入增长比例明显大于全年财政收入的增长比例,充分显示出基础设施建设需求强劲,而PPP有利于那些大型的、超长期建设的基础设施;教育领域的财政投入增长比例在2011年、2012年与财政收入的增长比例尚属匹配,而2013年、2014年急剧下降,2015年与财政收入的增长比例持平,这并不是说2013年、2014年我们的教育投入已经足够,而是在现有财政资源有限、其它领域对财政投入的需求更紧迫情况下的权宜之举,2015年及时地做了调整;医疗卫生支出领域的财政投入增长比例与全年财政收入的增长比例基本相当,而中国正进入老龄化阶段,当前60岁以上人口为2.1亿,占人口总数的15.5%,根据预测,2020年60岁以上人口占比将达到19.3%,2050年将达到38.6%。

可以这样说,在不远的将来,医疗卫生支出需求将呈现爆发式增长的趋势,公共医疗问题不可小觑,在医疗卫生领域适当推进PPP势在必行。就政策前瞻性而言,引进PPP可以满足国内的大型基础设施建设需求、弥补当前的教育投入不足、改善基本公共医疗服务,满足老龄化社会对公共医疗服务的需求。额外引入的社会资本应该可以显著改善民众认可的服务标准,并以此重建政府的公信力。面对经济新常态,政府虽然反复强调要加快改革步伐,但依然步履维艰,政府根深蒂固的利益固化藩篱虽被削弱但依旧存在。如果若干年后,虽有财政资金与社会资本持续投入,而相关的配套改革和制度体系建设不能如愿给力,民众认为有些基本公共服务仍不能提供或提供失败,也就是说公共支出虽然增加却产生相对较低的输出,那么将会引起一个重大的政治反弹,这十分值得我们深思,所以,PPP作为一个制度创新,形成全套现代化公共治理的有效制度供给,是其灵魂与关键。

图2:2011—2015各年度数据依次为中国财政收入和交通运输业领域、教育领域、医疗卫生领域的支出增长率变化

数据来源:《中国财政》,2011-2016全国公共财政收支整理,坐标纵轴单位为%。

数据来源:《中国财政》,2011-2016全国公共财政收支整理,坐标纵轴单位为%。PPP挑战了中国传统的核心政治原则:承诺普遍均等的基本公共服务供给以及在某些核心公共服务领域拒绝盈利。PPP机制已经将关注的焦点转为社会资本和消费者之间的市场供需关系而非形式上更为宽广的公共利益,这是由另一套不相容的价值框架—新公共管理造成的。公共利益容易被伪PPP或劣质PPP极大地忽视或弱化。如果政府不针对PPP的失败案例以及公共价值空心化的现象作出一些去伪存真、动态优化的调整,那么将会对国家的治理能力和民主运行机制产生长久的不良影响。我们不禁要问,什么是政府与社会资本合作的核心要旨呢?

四、实现公共利益是政府与社会资本合作的核心要旨

远在氏族社会的原始时代,就有公共利益的概念,当时的“公共利益”指氏族成员之间的共同利益。在古希腊和古罗马,公共利益的范围得到进一步扩大,已经扩展到城邦和贵族集团。近代先哲又陆续强调公共利益的概念,洛克的“共同体”、亚当斯密的“共同体下的市场经济”等,都是当代民主社会实现公共利益的社会基础。众所周知,弘扬公共利益已成为社会治理的第一要旨。公共利益可以简单地理解为让最广大的老百姓得实惠、满意且可持续。在政府的制度建设引导下,社会组织和私营部门可助益于持续稳定地提供质量有保障的公共产品和服务,PPP在一定程度上使社会资本从在商言商的立场出发而承担相应的公共责任,这不仅仅是社会治理变革更是社会治理创新。

然而,PPP存在两个固有的政治悖论不容忽视。

第一,过去政府所独有的公共工程建设权力与义务如今已经跟社会资本共同分享,这样做在一定程度上削弱了政府的直接控制力。然而,存在即合理,这引出了政府作为合作伙伴一方的权利问题。值得探讨的是公共利益更依赖于市场还是“不算经济账”的政府。市场缺陷(市场失灵)论告诉我们,即使市场在外力控制下完美运作,仍然可能产生缺陷性的后果,比如宏观经济失衡、厂商逐利行为导致的短期行为、收入分配不公以及外部负效应等(斯蒂格利茨,1998),[15]也就是说,市场也并不是完全可以靠得住。

第二,政府的法治化改革包括提高政府的开放度、透明度和强化其问责制,然而PPP在合作的过程中也会由其它一些因素冲击这些规则,比如私营部门的商业机密会限制开放、政府的很多正式和非正式规则也会在一定程度上抵制或破坏透明度,伙伴间关系脆弱是问责制最大的掣肘,这最后一点提出了一个更为基本的问题(Flinders,2005)。[2]如果不能对PPP进行有效监督和管理,其为民众提供公共利益的合法性从何而来(欧纯智,2017)?[16]

PPP的参与机制、评估机制、仲裁机制和问责机制总体而言在中国目前尚属试水期,参与机制可以提高PPP的效率,评估机制可以量化合作各方的风险和收益,仲裁机制使合作各方的权益得到有效确认而引导纠纷解决,问责机制使合作各方都能更好地承担相应的责任,这些在一定程度上可以帮助合作各方规避风险,但前提是参与机制、评估机制、仲裁机制和问责机制不能抑制PPP的灵活性和必要的自由度。虽然用民主的方式调和PPP的内在矛盾至少在初期将会带来更多的问题,但尽管如此,民主的视角依然不能被效率的视角完全取代,PPP的核心本质是社会资本参与基本公共服务供给以此实现公共利益的长效机制。

有关基本公共服务供给的效率节约以及与收益相匹配的风险转移等元素,就目前看,由于参与机制、评估机制、仲裁机制和问责机制的缺失,可能意味着一部分PPP项目在不远的未来可能会带来无法准确预期的重大成本。这一预警意味着:

首先,需要对PPP进行广泛而审慎的研究和分析,具体、准确地找出适合PPP的合理性原因,区分哪些领域适合而哪些领域并不适合。其次,由政府原因造成的PPP失败案例以及由此衍生的公共信任危机,使得严格把关成为大力推进PPP的必要前提。

这些把关措施包括风险与收益的匹配、“均平”(贾康,2007)[17]与效率的权衡、责任与义务的分担、政府与社会资本目标的融合程度的达标,等等。这些对应变量之间的权衡取舍通常被描绘为一个零和博弈关系,其中一个变量的增加(例如,风险)必然会带来另一个变量的减少(例如,收益)。可以这样认为,政府在沿“增进式”公共利益最大化轨道上推进PPP的时候要做出与合作伙伴博弈中的权衡,并要综合并优先地考虑那些符合公共价值的元素。而实际上,如果设计合理,这些变量之间也可以是正和博弈,支持共赢。PPP对于实质性地转变政府职能、优化政府行为和全面推进法治化,不啻是一种“倒逼”机制。PPP的发展,对法治、契约和上述所有这些相关营商文明的培育,都将是一种催化剂,对于降低交易成本、鼓励长期行为和促进社会和谐进步,具有国家治理现代化和包容性发展层面的全局意义(贾康,2015)。[7]

五、结论

未来我们面临的主要挑战,在于监督PPP的参与机制、评估机制、仲裁机制和问责机制,以及司法作为最终解决机制(责任在法律形式上的认定需要完成全部的司法程序)是如何被正确无误地设计出来的。因此,将PPP引入到基本公共服务供给领域,无疑是一个极具争议性和潜在风险的政治举措,而推行PPP又恰恰是政府在现有财政难以满足民众对基本公共服务需求的现实情况下的积极举措,这一事实使得政府绝难放弃PPP作为一项有关基本公共服务供给的代表性制度创新任务。建议政府在越来越多的相关制度规则与政策领域,致力于促进PPP在法治化轨道上的有序进行,从一开始就对PPP在民主法治框架下实现公共利益的政治考量予以高度重视。如果忽视这些政治元素,那么这种举措的长期结果也许会隐患无穷、事与愿违。尽管PPP的运行有可能如履薄冰,面对纠结与暗礁,我们需要在总结前人经验教训的基础上,在创新中以开放的胸襟和优化公共治理的全面努力,来发展和推进PPP,将其作为挑战性的供给侧结构性改革的一个重要组成部分。

参考文献

[1]Miller C..Partners in Regeneration: Constructing a Local Regime for Urban Management? [J]. Policy & Politics,1999, 27(27): 343-358.

[2]Flinders M.. The Politics of Public-PrivatePartnerships[J]. British Journal of Politics and International Relations,2005,7(2):215-239.

[3]Bozeman B..All Organizations are Public: BridgingPublic and Private Organization Theory[M]. Jossey Bass Inc,1987.

[4]HansV. H., Joop K.. BuildingPublic-Private Partnerships: Assessing and Managing Risks in Port Development[J]. Public Management Review, 2001,3(3):593-616.

[5]DerickW. B., Jennifer M.B.. Public–Private Partnerships: Perspectives on Purposes,Publicness, and Good Governance[J]. Public Administration, 2011,31(12):2-14.

[6]Bovaird T.. Public-Private Partnerships:from Contested Concepts to Prevalent Practice[J] . InternationalReview of Administrative Sciences , 2004,70 (2):199–215.

[7]贾康.PPP—制度供给创新及其正面效应[N]. 光明日报, 2015-5-27.

[8]戈登·塔洛克. 经济等机制、组织与生产的结构[M]. 柏克等,译. 北京:商务印书馆,2010.

[9]Bozeman B.,Reed P.,Scott P..Red Tape and Task Delays in Public and PrivateOrganizations[J].Administration and Society,1992, 24(3):290-322.

[10]威廉姆·A·尼斯坎南.官僚制与公共经济学[M]. 王浦劬,译. 北京:中国青年出版社,2004.

[11]弗雷德里克·皮尔逊,西蒙·巴亚斯里安. 国际政治经济学[M].杨毅等,译.北京:北京大学出版社,2006.

[12]BeckT.,Bozeman B..Public Values: An Inventory[J]. Administration and Society, 2007,39(3):354-381.

[13]贾康等.全面深化财税体制改革之路[M].北京:人民出版社,2015.

[14]Braithwaite V., Ahmed E.. A Threat to Tax Morale:The Case of Australian Higher Education Policy[J].Journal of EconomicPsychology, 2005,26(4):523-540.

[15]约瑟夫·斯蒂格利茨. 社会主义向何处去[M]. 周立群等,译. 长春:吉林人民出版社,1998.

[16]欧纯智.政府与社会资本合作的善治之路—构建 PPP 的有效性与合法性[J].中国行政管理,2017,(1):57-62.

[17]贾康.论分配问题上的政府责任与政策理性(二)——从区分“公平”与“均平”说起[J]. 审计与理财, 2007,(5):5-6.

(原标题:特别推荐 | PPP在公共利益实现机制中的挑战与创新——基于公共治理框架的视角)

免责声明:21财经APP金V头条提供的专栏作者署名文章内容,仅代表作者本人观点,不代表21财经立场。投资有风险,入市需谨慎,相关内容所涉及的投资建议,仅供用户参考,不作为投资依据。

进入【新浪财经股吧】讨论

责任编辑:陈楚潺