奢侈品今夏中国市场大举扩张

(视觉设计:吴名遂)

(视觉设计:吴名遂)本报记者 任翀

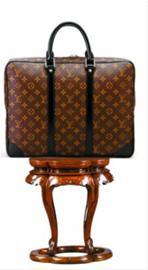

南京西路恒隆广场的灯火辉煌中,“路易·威登 (LV)之家”终于在这个夏天揭开了面纱。这是法 国 路 易 酩 轩(LVMH)集团在中国开设的最大的艺廊式门店,即便在全球范围内,相同规格的门店也只有 16家。“路易·威登之家”不仅带来了极尽奢华的购物体验,而且将手工定制业务带入中国内地。正因为此,业界将此视作奢侈品在中国市场大举扩张的标志事件,反映了中国市场在奢侈品消费上的巨大潜力。

与此同时,多个奢侈品和化妆品巨头在近期发布的半年财报显示,尽管今年全球经济形势并不明朗,但奢侈品销售始终呈现增长态势,中国市场的业绩尤其显眼。很多品牌就此表示:只要有中国市场,就不怕年底的销售业绩不够漂亮。事实真的如此吗?

持续放大的“口红效应”

所谓“口红效应”,是指在经济不景气中,消费者更愿意购买口红这样花钱不多、但能给生活增添色彩的商品。可在中国,不论是在宏观经济的上行周期,还是面临眼下的下行压力,支撑“口红效应”的销售数据总是一路飘红。

全球最大化妆品集团欧莱雅披露的上半年销售报告显示,欧莱雅实现全球销售112亿欧元,如按恒定汇率计算,增幅为6.7%。欧莱雅还透露,由亚洲、非洲、中东市场构成的新兴市场上升势头最明显、市场份额增加最快。中国作为这一新兴市场的重要组成,欧莱雅的年销售额年年增长,去年更是突破100亿元人民币。

中国的“口红效应”扩大态势与相关品牌采用的营销手段不无关系。因为“口红效应”所涉及的商品售价虽然不那么高,但具有强大的市场影响力和普及可能性,得到有效引导后,“口红效应”带来的“含金量”就会大大增加。举例来说,在欧莱雅的半年财报中,受消费者欢迎的不仅包括那些大众品牌,也包括类似兰蔻、伊夫圣罗兰这样的高端品牌;在中国市场,这些品牌的销售额增幅也比大众品牌更加明显。欧莱雅方面也将高端化妆品的销售表现评价为“优异”,并表示依托这些产品,“对集团在2012年实现高于市场增长、并再次取得销售和利润双增长的能力充满信心”。

另一个从“口红效应”中成功掘金的品牌当属蔻驰(Coach)。该品牌来自美国纽约,就其全球业务看,其产品定价与路易·威登等一线奢侈品有相当距离,在美国甚至有“白菜价”的说法,所以很多人认为Coach算不上奢侈品。但是,蔻驰在中国市场利用“口红效应”,采用比路易·威登便宜的价格却接轨一线时尚的设计来开拓市场,引入“新奢侈品”概念。

对很多小白领来说,一个月的收入或许买不起路易·威登的包,但可以买一个甚至两个蔻驰包,满足一下拥有奢侈品的“虚荣心”。就是这一介于老牌奢侈品与进口快时尚品牌间的 “新奢侈品”,让蔻驰在2011财年中实现飞速发展:中国地区总体销售额上升60%,净增11家新门店,同店销售额实现两位数增幅。

“中国潜力”的重新解读

奢侈品销售业绩的一路飘红,并不意味中国市场真的是潜力无限。事实上,经济增长速度的放缓,已经让中国奢侈品消费力出现下滑。奢侈品牌爱马仕(Hermes)此前发布的公告显示,按照不变汇率计算,其第二季度营收同比增长13%,而在一季度这一数据达到18%;巴宝莉(Burberry)发布的财报也表明,其第二季度销售额增速明显下滑;至于路易铭轩集团,其销售额的增长在今年第一季度就开始减速。

另一方面,奢侈品牌在中国市场与海外市场不同的定价策略,也影响了消费积极性。从消费者反映看,绝大多数奢侈品牌在海外的售价折合人民币后,要比中国市场便宜三分之一以上,有的甚至不足二分之一。造成这一结果的原因除了中国对奢侈品征收的各种税费外,也包括奢侈品牌采取的价格策略。有消费者笑称,中国市场在海外奢侈品牌眼中,就是“人傻钱多”,所以定价偏高。

奢侈品的飞速发展还带来了审美疲劳的问题。在此前数家咨询机构出示的关于中国消费者品牌调查中,路易·威登屡次摘得知名奢侈品牌桂冠。但普及也是一把双刃剑,有消费者明确表示:“不会再购买路易·威登,因为它太普及了。”与之相对应的,是部分知名度并不高、甚至还没通过官方渠道进入中国市场的奢侈品牌开始走俏,因为越来越多的消费者认可“低调才是奢华”。

对于消费心理的这些变化,迫使部分奢侈品牌开始对“中国潜力”进行重新解读。某奢侈品牌中国区负责人笑称:“明知中国消费者因为价格的缘故,会通过网购或出境购买更加便宜的产品,但我们不会放弃在中国市场的营销力度,因为这能带动其他区域的销售业绩。从整体销售额来看,公司还是赚的。”不难发现,当中国本土市场的销售额增长放缓时,奢侈品牌开始瞄准了中国人的境外消费能力。

另一个“重新解读”是,中国潜力不仅体现在当下,更体现在未来,提高消费者的品牌认知度和消费习惯,有助于品牌的未来发展。某奢侈品牌推广人员表示:“有关降低进口产品关税、在国内部分城市试点免税商场的呼声很大,相信不久后都会实现。届时,国内奢侈品价格会与国外接近,那么现在进行的品牌推广就会直接体现在销售业绩上。”

高速发展的“灰色阴影”

需要注意的是,灰色产业的诞生和服务方式的国内外不一致,也会影响奢侈品在中国的发展速度。

今年6月,法国警方声称查获了一个专门制造、流通和贩售假冒爱马仕包的造假团伙,总价值高达1800万欧元假货主要流向亚洲、欧美市场。消息还提到,12名涉案人员中有部分是遭解雇的爱马仕雇员,由于被收缴的假包用料十分精良,普通消费者很难辨别真伪。消息传出后,很多中国消费者对手中产品的真伪表示怀疑,但当消费者带着皮包前往专卖店要求验货时,却被告知没有这项服务。

这则消息不仅反映出奢侈品牌始终面临假货挑战,也反映出众多奢侈品牌在中国市场上的服务“短板”。据消费者反映,很多奢侈品牌在服务上存在以下问题:针对不同客户的态度和标准不同,差异性服务、歧视性待遇明显;在推销产品时,承诺可提供清洁保养服务、退换货服务等,真遇到问题就以各种借口推脱;退换货及维修规则复杂,费用高、周期长。这些问题已经受到法律人士、消费者保护组织以及监管部门的关注,而在以往有关奢侈品消费纠纷的案件中,败诉的往往是奢侈品牌。可见,如果奢侈品牌不改掉这些“老毛病”,很可能面临更大的舆论压力和法律制裁。

与此同时,能否理顺销售渠道也将影响奢侈品牌在中国市场的发展速度。此前,路易·威登、古驰(Gucci)等奢侈品牌纷纷向京东商城(微博)、卓越亚马逊(微博)等国内知名电商“开火”,称相关电商没有获得授权销售资格,不认可相关产品为正品。

法律界人士表示,电商在未获得奢侈品牌授权的情况下正大光明地销售产品,在于“中间模糊的东西太多了”。按照我国相关法律,未获得品牌授权就对外销售该品牌产品的商家,侵犯了该品牌商的商标权及知识产权等合法权益。但电子商务行业是一个新行业,电商销售的奢侈品大多来自海外采购,包括从海外品牌商与经销商处获得直接或间接的授权,这就很难说电商销售的产品是侵权。同时,奢侈品牌对电商的态度也有些模糊不清:一方面,他们不希望将自己的产品批发给电商企业而降低价格;另一方面,网购消费确实给他们带来了不小的销售额。

正因为此,业内人士认为,奢侈品牌有必要加速在中国市场的网上进程。网络销售或许会在价格上有所让步,但可以发挥电子商务在市场覆盖面上的优势,从而在奢侈品牌尚未设置门店的区域发掘市场机遇。

|

|

|

|

- 闂備浇宕垫慨宕囨媼閺屻儱妫樺〒姘e亾闁糕斁鍋撳銈嗗笂閼冲爼鎯屾惔锝傚亾鐟欏嫭绀€缂佺粯锚椤曪絾绂掔€n亞顦ф繝銏f硾濡绂嶉悙顒傜瘈闂傚牊绋掗幖鎰版煠閻㈠灚鍤€闁宠棄顦甸獮妯肩磼濡粯顔囬梻渚€鈧偛鑻晶顖滅磼椤旇偐绠伴柣锝囨焿缁犳稑鈽夊Ο鍝勬暏闂備胶枪缁绘劙藝椤愶箑纾婚柟鐐灱閺€浠嬫煕閵夛絽濡块柛妯诲姇閳规垿鎮欑€涙ê鍓规繛瀛樼玻缁蹭粙鎮鹃悿顖滅杸婵炴垶锚閸炪劑姊洪懡銈呮灁濠⒀勵殜瀹曟劙骞庨懞銉у幈濠德板€曢鍡欌偓姘炬嫹

- 缂傚倸鍊风欢锟犲窗濡ゅ懎纾块柟鎯版绾句粙鏌涢…鎴濅簼濠殿垱鎸抽弻锝呂熼搹閫涚驳闂佷紮缍佹禍鍫曞蓟閻斿吋顥堟繛鎴濆船閸撳崬鈹戦悩娆屽亾闁稿鎹囧鍝勑ч崶褏浼勯梺鍝ュУ閸旀洟鈥旈崘顔芥櫢闁跨噦鎷� 婵犵數鍋為崹鍫曞箰閸濄儴濮抽柤娴嬫櫆椤洘銇勯幒宥堝厡闁崇粯姊婚埀顒€绠嶉崕閬嶅箠韫囨稑纾归梺顒€绉甸悡鐔兼煏婵炲灝鍔氭い蹇e亰閺屸剝鎷呯憴鍕闁绘挶鍊濋弻銊╂偆閸屾稑顏�

- 闂備胶顢婃竟鍫ュ箵椤忓棛涓嶉柟鐑橆殕椤ュ﹪鏌嶉崫鍕殲濠殿垰銈搁弻鐔烘喆閸曨偄袝闂佸憡鍩冮崑锟� 婵犵數鍋涢悺銊у垝閻樿纾婚柛鏇ㄥ枔娴滃綊鏌涢顐g窔闁绘帒锕ら埞鎴︽偐閸欏娅i梺璇″灲閹凤拷 闂傚倷绀侀幉锟犳偡椤栨稓顩叉繝濠傜墛閸庢挻淇婇婵嗗惞妞も晜鐓¢獮鏍偓娑欋缚缁犳ḿ绱掔€n偄鐏撮柡宀嬬秮婵℃悂濡烽妷顔荤磽濠电姰鍨奸~澶愬箲閸パ屽殨闁汇垹澹婇弫宥嗙節婵犲倿顎楀┑顔诲嵆濮婃椽宕ㄦ繝鍕殹闂佺懓鍤栭幏锟�

- 缂傚倸鍊风欢锟犲窗濡ゅ懎纾块柟鎯版绾句粙鏌i姀鐘冲暈闁稿鍔戦弻锝夊棘閹稿骸鏆堥梺闈涙川閸犳牠鎮¢锕€鐐婇悹楦挎〃缁ㄧ厧鈹戦悙璺轰汗闁轰礁顭烽獮鍡涘炊椤掍焦娅㈤梺璺ㄥ櫐閹凤拷

- 闂傚倷绀侀幖顐﹀疮閻楀牏绠鹃柍褜鍓氭穱濠囧箲閹邦収浠╅梺鍛婂笚鐢繝鐛崱姘兼Щ闂佺ǹ绻愰敃顏堝蓟閻斿吋顥堟繛鎴濆船閸撳崬鈹戦悩娆屽亾闁稿鎹囧鍝勑ч崶褏浼勯梺鍝ュУ閸旀洟鈥旈崘顔芥櫢闁跨噦鎷�

- 闂傚倷绀侀幖顐﹀磹缂佹ɑ娅犳俊銈傚亾妞ゎ偅绻堥、娆撴倷椤掆偓閻濇澘鈹戦鏂や緵闁告挻绋撶划锝呪枎閹惧鍘遍梺鍝勮癁閸曨剙鍓甸梻浣虹帛閹稿鎮烽埡鍛仒妞ゆ洍鍋撶€规洖缍婇、娆撴寠婢跺鐣奸梻鍌欑閹诧繝鎳濇ィ鍐╁亱闁告侗鍨崇粈濠囨煛閸愩劎澧曢柣銈庡櫍閺屻劑鎮ら崒娑橆伓