中瑞财团7.6亿地价欠款背后 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| http://finance.sina.com.cn 2005年12月22日 09:15 新京报 | |||||||||

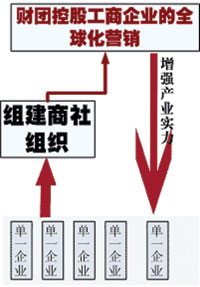

据悉,在日本,财团最为显著的特点之一是利用连接金融机构和工商企业的内部商社组织,解决工商企业小型单一化的困扰……鉴于我国当前工商企业尚未大规模进入国际市场,因此借鉴日本财团经验,组建商社组织,实现财团控股工商企业的全球化营销,增强产业资本的实力是目前我国组建财团最为迫切也最为现实的举措……组建综合商社,需要财团建立独立的财务公司,为综合商社提供融资功能。“摘自相关专题报告 制图/丁华勇

“中瑞财团欠款危机背后,是政府在市场环境与民营财团发展上面临的两难境地。”温州市国土局一位官员说。资料图片 由于地价回落,收回土地将带来财政损失,如企业继续融资,银行则担心风险 本报记者 周颖 温州报道 12月初,中瑞财团拖欠市政府7.6亿元地价款事件被温州市国土局曝光。自此,被称为“中国民间第一财团”的中瑞陷入成立一年半以来最大的信誉危机。

“7.6亿欠款是由于银行先前承诺的信贷额度落空造成。”12月20日,中瑞财团执行董事陈时升告诉记者,目前,银行惜贷已打乱中瑞整体的战略计划。 当日下午,被指“7.6亿欠款”的“中瑞·曼哈顿”项目施工现场,一切仍有条不紊地进行。 “中瑞财团欠款危机背后,是政府在市场环境与民营财团发展上面临的两难境地。”温州市国土局一位官员说。 地价已经跌了,如果收回土地意味着政府收入的损失。另一位当地政府官员如此表示。 7.6亿欠款因缘 “在这批欠款的名单中,中瑞财团欠款时间虽然短,但金额最多。”12月20日,温州市国土局官员告诉记者,到目前为止,中瑞财团对欠款问题并未表态,既没有说补缴欠款,也没说不予补交。 成立于2004年6月16日的中瑞财团,于同年11月8日,在当时尚未取得房地产投资资质的情况下,以15.3亿的价格,购得114亩温州江滨路原东方造船厂的黄金地块,这一中标金额在当时创下了地价拍卖新高。 “中瑞成立时,曾得到银行及政府等部门的支持。在购买这块地时,中瑞支付了50%,其余款项银行当时承诺给予信贷支持。”陈时升说。 此前,造船厂这块土地曾先后两次在招投标中流标。由于资金量大,政府允许土地款分期交纳,首期25%的土地款在2005年1月6日缴纳后,合同规定5月8日必须再缴纳总款的25%.其余50%款项将在2005年9月8日付清。 “我们没有料到后来银行态度会发生变化。”中瑞财团新闻发言人、奥康集团董事长王振滔说。在中瑞财团董事看来,银行支持是中瑞在资金方面充分运作的保障。 据悉,中瑞财团成立之前,建设银行温州市分行和农业银行温州市分行分别与中瑞财团签署了战略合作协议。协议规定,在中瑞财团需要信贷资金时,这两家银行将提供足额的免担保贷款。 “而且,这些贷款须跟随中瑞财团的项目进行服务,即中瑞财团在全国任何地方投资项目时需要资金支持,两家银行将提供跨区域的金融支持。”中瑞财团一位董事告诉记者,同期,深圳发展银行温州市分行也与中瑞财团签署了授信额度为10亿元的协议。 中瑞财团认为,银行对中瑞态度的转变,首先来自市场方面的影响。 “中瑞财团成立之时,号称能调动100亿资金,而在竞标曼哈顿项目时,他们的竞标价格远远高出当时的起拍价格7.7亿,所以我们对他们的能力和动机很是怀疑。”温州本地一位不愿具名的企业家说。 之后,国家对宏观调控力度逐步加大,金融部门相继加强了对包括地产商在内的固定资产投资企业的限贷行为,中瑞的资金压力随之而来。 温州市金融学会副秘书长李石泉分析认为,中瑞财团如果诞生在2002年或2003年,肯定会成功运作起来。中瑞财团的探索模式在温州本地引起很大的关注,起到了一定的积极作用。只是,错过了好的时机。 三度面对质疑 其实,中瑞财团自出生之日起,就在市场各方的争议和质疑中成长。 2004年6月16日,温州市首家民营财团中瑞财团宣告诞生。其9位股东均来自于所属行业的龙头企业,由神力集团、奥康集团、法派集团、国光地产、泰力实业、星际实业、新雅投资、耀华电器、远洋眼镜9家民营企业组成。 成立初期,中瑞财团便向外界宣称,财团可以调动百亿元人民币的资金。正是这根导火索,引发了媒体对其是否有能力调动百亿资金的质疑。 “对中瑞财团的争议,从成立初期就有,主要是围绕运作100亿的资金展开的。一种看法认为他们整合可以达到,另一种看法则是他们没有实力达到,可能依靠地产的炒作来达到目的。”一位温州民营企业家说。他认为,中瑞财团成立初期过于高调,应该先做后说,才不至于受到多方关注以致陷入目前的被动局面。 “我不认为这是高调。成立初期,相关部门都支持我们,这是事实。银监局之所以关注,是因为舆论针对我们调动100亿资金说法的质疑,事实上,我们的说法是将来中瑞财团能够做到项目的规模达到100亿,而不是能调动100亿资金。正是媒体的这种观点,才引起了相关部门的重视。”针对质疑,王振滔向记者解释。 中瑞财团诞生10天之后,有关中瑞财团正在申办建华银行的事情见诸于报端。如果说对中瑞财团的第一次质疑来自媒体,那么第二次质疑则发于金融机构。由于当时宣称进军金融业已被银监会关注的中瑞财团,这一举动无疑再次让金融业机构勒紧钱袋,从而引起了银行的质疑和谨慎。 相关一家银行负责信贷的人士说,如果不是频频在媒体曝光,也许各银行对他们的信贷根本不会那么严格。毕竟这些股东企业信誉都很好。但这么一来,上级银行的一句“谨慎”的命令,下面的银行就只能收紧。即使我们相信中瑞财团,也是无能为力,不能解决他们的资金需求。 这只是迹象之一。2004年10月31日,中瑞财团聘请的CEO离职,又成为市场关注的焦点。 “企业的人员流动也是正常的,我不明白市场为什么总是关注我们?”面对记者,中瑞财团董事、远洋眼镜董事长叶子建说,CEO的离职成为那段时间媒体关注的焦点。但我们双方总需要有个适应、沟通和了解的过程,如果双方都觉得不合适,离职是正常的。 但无论如何,这些被动的局面都是中瑞财团未曾料到的。 政府难题 欠款问题虽被曝光,中瑞财团操作的“中瑞·曼哈顿”项目并未因此受到影响。 “政府在处理中瑞欠款问题上,正陷入两难境地。”温州市政府一位人士说。据悉,温州市政府目前已允许中瑞财团按已经支付的资金,和所对应的土地价值正常启动。也就是说,允许中瑞财团在支付7.4亿的土地上进行施工。 “而未支付款项的地块,中瑞财团仍有优先使用权,政府会给他们进行保留。”上述人士说。如果政府放纵中瑞财团的欠款行为,将会破坏温州房地产市场的游戏规则。反之,如果政府现在因欠款而收回土地的话,最终,在经济上遭受较大损失的将是政府本身。 温州市国土局一位官员告诉记者,目前,温州市的土地价格已经远远低于中瑞财团竞标时的土地价格,如果政府选择收回“中瑞·曼哈顿”项目的土地重新竞拍的话,至少会损失几个亿。 政府的另一个难题是,如果收回土地重新拍卖的话,还将面临补偿纠纷。“举例来说,原来土地的成交价是15.3亿,可能对造船厂的补偿是5亿,而政府如果收回重新拍卖的话,如果卖到10亿,那么原来过高的补偿政府是否收回?假设拍到20亿,政府还会不会增加补偿都很难说,但这都是政府必须考虑的。” 王振滔对记者说,现在政府、银监会对中瑞财团是支持、鼓励的。温州市领导、银监会对中瑞支持较大,政府希望中瑞带好头,从温州市“百项千亿工程”中选择适合的项目去做。 记者采访获知,事实上,温州市政府在是否支持中瑞这一问题上,目前尚存在不同的看法。 一位当地官员向记者透露,由于温州的民间资本创新总是由下而上的,新生事物的设立肯定会受到来自方方面面的关注。中瑞财团设立之初,政府相关部门及领导非常认可,并给予积极的肯定。在政府明确的政策支持下,中瑞财团如果成功将是双赢,而一旦失败,有可能会由政府部门来承担后果。 与“支持派”观点相左的一个事实是,在中瑞财团成立之际,温州市的相关部门就存在不同意见。2004年6月8日,温州市工商局长、银监局长召集中瑞、中驰两个民营财团的董事会谈,重申支持企业的经营创新,但对财团经营是否影响现有金融秩序表示担忧,并表明会密切关注财团的运营。 同时,来自市场上的质疑也影响到政府对中瑞的态度。 2004年6月18日,中瑞财团成立刚过两天。来自北京的经济学者钟伟博士在接受采访时表示,温州的两个财团(另一为中驰财团),一定意义上是企业间相互融资的平台,部分行使了金融机构的职能,但在现行体系下,它们没有也无法向银监会、证监会、保监会任何一个法定监管机构进行金融业务准入申报,因而处于无人监管状态。 在接受采访时,钟伟博士还质疑道,“它们(民营财团)的业务如何界定?如果从事区域性业务,风险如何防范?”钟伟认为,上述问题对现有金融监管体系提出了新的要求。 “中瑞财团的9个股东还是有能力支付剩余地价款的。”温州市一位企业界人士表示。据了解,中瑞财团在前期的曼哈顿项目操作过程中,为解决资金问题,曾发行过信托产品,并获得3.2亿信托资金。 之所以中瑞财团没有支付,是希望通过市场的变化或政府出台政策予以扶持。尤其是在国土局曝出中瑞财团7.6亿欠款之后,令政府也颇费心神。中瑞财团最需要的支持要么给资金支持,要么允许欠款。 “所以,在政府方面没有统一、明确的态度下,谁会去真正追究中瑞财团的欠款?何况中瑞财团这些股东本身都是很好的企业。而温州也需要打造高档楼盘,所以7.6亿欠款问题可能不会对中瑞财团构成任何影响。“ 被否认的裂变传闻 欠款事件曝光再次将中瑞推向传闻中的“裂变”之说。 从中瑞财团诞生之日起,温州市场上就有各种版本的传闻。一说是股东之间分歧很大,在股权均等的情况下,更容易产生分歧,最后肯定会分手;二说是财团以炒房为目的,当受到政策的影响之后,中瑞的凝聚力越来越弱。 有温州当地的消息人士凭借对其股东的了解认为,虽然中瑞每个股东,都有能力筹集到几亿元的资金,但房地产新政实施之后,谁也不愿意去做只赔不赚的项目。所以,中瑞·曼哈顿最终虎头蛇尾,并非没有可能,以往的合力甚至都会全部溃散。此外这些股东的重心不会完全放在中瑞,毕竟他们自己的主业最重要。 中瑞财团成立之初,中国社科院金融研究所尹中立公开表示,中瑞中驰(另一中驰财团)的本质就是更大炒房团。但问题是,没有法律能够保证这个松散的资金组织能够获利。中瑞中驰不可能成功,原因在于它们其实是一个房地产基金的形式。 曾经欲加盟的温州天正集团、天宇锁业最终由于种种原因而放弃。而坊间的说法是他们怀疑中瑞财团的动作模式。当这些质疑和所有的问题汇聚在一起的时候,有关中瑞财团裂变一说自然更多了几分扑朔迷离。 “不否认我们之间存在分歧,但我们不可能裂变。这种传言一直就有,我们之间的合作还会持续下去,因为我们都认为目前的选择是正确的。” 国光地产老总孙国敬回复记者说,不会因为曼哈顿项目出现问题就散伙。曼哈顿项目信贷受影响是事实,但更多的是不正确的市场猜测引起相关部门的注意,进而影响到当地银行。受此影响,股东自身的企业,贷款时还需要向银行做出书面承诺。之前,在这些龙头企业身上是从没有发生过的事情。 “退一步说,即使现在退出这个项目最多损失就是4000万的保证金,对我们9个股东来说,每个人500万的损失都会承担得起。但我们根本不会退出,也不会裂变的。目的就是给那些散发传言的人一个有力的回击,更何况我们一直看好这个项目。“中瑞财团董事、法派集团董事长彭星说。 |

| 新浪首页 > 财经纵横 > 产经动态 > 正文 |

|

| 热 点 专 题 | ||||

| ||||

| 企 业 服 务 |

| 股票:今日黑马 |

| 12月大黑马免费送!! |

| 投资3万元年利100万! |

| 分类搜索,赚钱快又易 |

| 开个名品小店赚大钱! |

| 开男士品牌名店赚疯了 |

| 名品服饰 一折供货 |

| 肾病、尿毒症怎么办? |

| 特色治失眠抑郁精神病 |

| 瑜珈美容俱乐部太赚钱 |

| 高血压治疗上的飞跃! |

| 开个咖啡店赚了几百万 |

| 拯救男人,还你健康! |

| 法国美容 浪漫赚钱! |

| 女人暴富好项目! |

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑 Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

|