来源 | RUC新闻坊(ID:rendaxinwenxi)

作者 | 彭美琪

屋外长了一棵巨大的银杏树,天色阴沉,地上铺满了落叶。林枳和她初中、高中、大学的同学们分别站在不同的屋子里等待“宣判”:如果房子里的灯灭掉,就不能再活下去。她听到旁边屋里的女生声嘶力竭,“只要我还活着,我绝对不会让这个灯灭掉的,你们相信我好吗?”

这是林枳一年以来反复做的一个梦。

林枳是中国人民大学的大四学生,一年前确诊重度抑郁。每次醒来,她回忆起梦里的自己麻木地站着,不明白隔壁为什么要如此努力地挣扎。“但是又会想,如果这样做能活下去的话,也挺好的。”

像林枳这样自幼成绩优秀、名校光环加身,却患上严重抑郁症的人越来越多。在外界眼中,这些优秀的年轻人是“别人家的孩子”,是未来可以大有所成的“天之骄子”;而他们自己却迷茫、焦虑、找不到存在的意义,越来越多的人在自我诘问中坠入痛苦的深渊。

“天之骄子”的痛苦

大三的冬天,林枳发现自己没有任何想做的事,浑身的力气都被抽走,觉得一切都没有意思,生活像被按下了暂停键。经过北京回龙观医院确认,她患上了重度抑郁症。

在此之前,林枳反复陷入到一个问题中:到底什么才是我真正想要追求的东西?

林枳来自某高考大省的三线小城,高中时,学生们会被按照成绩分为若干等级,只有最优秀的一小部分人才能进入“火箭班”,获得“专属学区”——校园中心位置最高的一座四层实验楼,这座楼三层以下都是空的,只有顶层的两侧是教室。

胸前校牌上大大的标志,将火箭班的学生和其他学生区别开来。火箭班实行流动制,林枳有一次月考没考好,年级主任将她叫出去批评“如果你掉出前八十名,还能挂着这个校牌吗?”林枳知道,比起失去这个“标志”,大家更害怕搬着东西从中间这座高楼走出去,面对众人的目光。那是一种“虎落平阳”的感觉,意味着自己是竞争中的失败者。

课间是不允许大声聊天的,只能睡觉、学习、接水和上洗手间。假期是没有的,高三的春节只放了三十和初一两天,其他的时间用来写作业、上各种辅导班、上自习。在上大学之前,林枳没有时间去考虑自己真正是谁,想要什么。之所以要考最好的大学,是想让周围的人看得起她,“想让他们眼中的我是很好很优秀的。”学习是唯一可以证明自己的途径,也是唯一可比较的标杆。

林枳所在高中,高三学子每年都被要求参加“激情励志报告会”。(受访者供图)

林枳所在高中,高三学子每年都被要求参加“激情励志报告会”。(受访者供图)终于,林枳从高考的千军万马中成功厮杀出来,考入了中国人民大学,那一刻,她觉得自己“终于扬眉吐气”。

但来到大学之后,林枳发现自己的认知逐渐被颠覆。

最大的冲击在被选拔进学校的英语实验班之后到来。课上,老师会播放原音新闻作为听力练习,同学们听一遍就能开始讨论,而林枳只能零星地捕捉到几个单词;口语交流中,同学们滔滔不绝,而她只能干巴巴地插上一句“Yes”。“我觉得我就是‘小镇做题家’,我只会做题。”

更大的震动是,她本以为“实验班”应该是一个像自己高中一样,专门培养最顶尖应试型选手的地方。但在上课过程中,她发现自己和周围同学格格不入:他们在谈论的影视剧、音乐,自己从未听说过;他们的娱乐方式、生活各方面的观念,都与她截然不同,这让林枳感到非常自卑。班主任是一位40岁的单身女性,她曾经换过许多份工作,并打算教完林枳的班级就辞职环游世界。

以快乐为第一要义,大胆尝试、做选择,并忠于自己的每一个选择,这一切都和林枳人生前十八年接受到的教育完全不同。

结课后,林枳终于逃出了那个令自己不适的圈子,但一些从未有过的概念开始觉醒、发芽。“他们让我看到,原来没有什么事是‘必须要做的’,但我之前一直认为,如果要保持优秀,就必须放弃自由。”

事实上,在同学朋友眼中,林枳一直是优秀的。她能给室友讲高数题、用英语辩论、拿奖学金、接近3.8的绩点排名班级上游、有一手好文采、出版自己的网络文学作品……但林枳觉得,做这些事仅仅会让她被别人“看重”,而无法让她发自内心地拥有任何成就感。“原来支撑着我保持优秀的动力没有了,但我又没有自由的原生种子。我既不优秀,也不快乐,只是一条忧伤的咸鱼。”

最糟糕的时候,她有过不受控制的自杀意念。“像一个没有在走的钟,好像挂在墙上也可以当做装饰,但是存在又没有意义,摘下来也不是不行。”

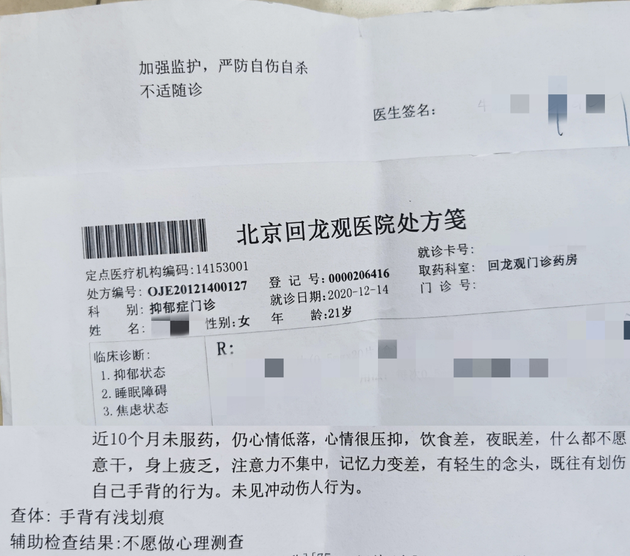

林枳的处方笺和病历单。(受访者供图)

林枳的处方笺和病历单。(受访者供图)针对大学生的心理健康问题,北京大学心理健康教育与咨询中心副主任徐凯文最早提出“空心病”一词。尽管“空心病”并不存在于《中国精神障碍分类与诊断标准》中,却是这些顶级高校年轻人当中普遍存在的一种心理现象。

徐凯文认为,“空心病”可以被称作“价值观缺陷所致心理障碍”,这些优秀的年轻人从小都是最好、最乖的学生,成长过程中没有明显创伤,生活优渥、个人条件优越,却感到内心空洞,缺乏支撑其意义感和存在感的价值观,不知道自己要成为什么样的人,就像漂泊在茫茫大海上的孤岛一样,感觉不到生命的意义和活着的动力。

中国人民大学心理健康教育与咨询中心主任胡邓23年来为1万人次做过心理咨询。做咨询的这些年,胡邓能明显感觉到,相比普通学校来说,名校学生出现抑郁症的几率会更高。“内在没有力量,外在没有目标”是他给这类年轻人总结出的共性特征。“很多人无法回答这样的问题,你喜欢什么?未来想要做什么?”

阮东灵在中国人民大学读大三。高考填志愿时,以一分之差与向往已久的经济学专业失之交臂,大学前三年,去经济学院读研一直是支撑他的目标。在已经就读于某“双一流”专业的情况下,他又辅修了一个经济学学位。最繁忙的那个期末,他要在三周内考完59个学分的课程,最多的时候一天连答八个小时卷子。红牛喝了三箱,熬了不知多少个通宵。

然而在大三第一学期的期末后,他突然开始怀疑自己的人生规划。他发现自己对经济学专业说不上热爱,甚至以后也不想从事这方面的工作,一直想读经济学研究生的目标似乎只是一份执念。然而,三年来为了这份执念,阮东灵像一个超负荷运载的机器,很多次在上课期间突然想呕吐、晕眩、喘不过气,平时没有食欲,稍微吃一点东西就会干呕很久,曾经一学期暴瘦十几斤。

还有一位来做心理咨询的学生,从南方一所著名高校的统计学专业保研到了人大的统计学专业,但他喜欢的并不是统计,而是人类学。被问到当初为什么要读这个专业时,学生回答:“分够啊,要是不选统计就亏了。”事实上,他不想做统计相关的工作,拿着别人艳羡的名校文凭,却“除了统计,不会别的”,感觉自己无路可走。

胡邓解释, 当一个人生存和生命的整个意义是被外界赋予的,而不是自己内心真正发散出来的时候,一旦达到阶段性目标,就会崩溃。“从小爹妈就训练他要出众,学习成绩要好,要上名校,但他自己的人生意义在哪里,价值在哪里?”他在论文《高校心理健康教育的困境与思考》中写到,70后、80后、90后、00后的心理行为特征大不相同,现在的年轻人会把人生的全部意义放在某个“单一的支点”上。“90后、00后一代的学生整体都有这个问题,这是很可怕的事情。”

被驯化的线性思维

“书籍最危险的特质或许在于,它们总是顺从一条固化的、线性的道路。读者无法以任何方式控制叙事……一种被动性会被广泛植入我们的孩子,令其感到自身无力改变周围的环境。”美国作家史蒂文·约翰逊曾经作过一个有趣的假设:如果几百年前人们首先发明了电子游戏,而书籍反成为儿童市场上姗姗来迟的文化产品,或许它会遭受批评。

约翰逊认为,当阅读不是一个主动的、富于参与性的过程,而是一个惟命是从的过程,孩子自主意识的养成将会受到影响。因为书中的显性知识被放在第一位,而不像在玩游戏时那样,孩子能学会思考、解决问题、做出决策,建构和探索世界。

十几年的应试教育、考试和做题,同样强化了这种“给定唯一结论而忽视选择自由”的思考方式。一些优秀的学生往往宁可在前人趟过的同一条路上走到黑,也不能接受任何偏离大路所可能带来的风险。

高阳从小到大一直是“别人家的孩子”,大学顺利考上了清华某工科专业。上大学之前,她期待能拥有不错的成绩,打打排球,交一个男朋友,参加丰富多彩的集体活动,“什么都能做得很好”。

但第一个学期结束后,高阳的绩点惨淡,她在朋友面前大哭了一场,觉得关于大学生活的美好幻想全都破碎了。“我是不是干什么都不行?”反思之后,她认为是自己“过得太自由,导致了掉队”。

从此,“掉队”成了高阳最害怕的事,恐惧和担忧无时无刻不在支配着她。

高阳开始模仿身边很厉害的“大牛”——他们似乎不需要睡眠,教室-食堂-宿舍三点一线,每个人在自己的小工位埋头做科研,一整天没有人说话,甚至到凌晨两三点,有些屋子的灯依然亮着。这些人早早发了十几项专利,将各种荣誉称号、奖学金收入囊中,生活是格式化的。

午夜十二点,清华大学某实验室的灯依然亮着。

午夜十二点,清华大学某实验室的灯依然亮着。高阳小心翼翼地完成一个接一个的任务,用高考数学的逻辑去要求自己:不能出错,不能脱轨,这题完成后马上下一题。“高中时自己偷偷放松一个下午会有负罪感;但现在哪怕只是午觉睡了一个小时,起床后都会特别焦虑。”

直到长久以来积攒的压力爆发出来,她被确诊轻度抑郁,焦虑为主。

高阳回想起来,觉得自己从没真正掌控过任何事情,二十几年的人生一直在被push,被催促,被无数明晃晃的deadline和隐形压力推着走。“我停不下来,也不知道怎么才能停下来。停下来让人害怕,走下去让人恐惧。”

阮东灵也经历了从自信到自我怀疑的全过程。刚上大一时,他不担心绩点,也没开始辅修,感觉自己“很了不起”。大一下学期,准备了很久的某个校内人才选拔项目落选,给“骄傲跋扈”的他带来了不小打击,人际关系也四处碰壁。开始高强度的辅修后,有一次因为任务太多,一门课的作业他只好敷衍了事,被任课教师狠狠训斥:“你配做这里的学生吗?”从那之后,他就开始有了明显的抑郁表现,经常手抖,毫无征兆地开始烦躁、哭泣。“担心这门课不及格,这学期的课不及格,挂科不能顺利毕业,不能活下去……总之就是担心后面的一切。”

最繁忙的期末,阮东灵会在笔记本上一遍遍写为自己加油打气的话。(受访者供图)

最繁忙的期末,阮东灵会在笔记本上一遍遍写为自己加油打气的话。(受访者供图)大三放寒假前,阮东灵本想快点毕业回家就好。但在家想了一个月,还是决定去考研。“连许多专升本的学生都能够成功‘上岸’(考上研究生),我不能落后,不能认输。”

“争强好胜,喜欢和别人比较,这成为我痛苦的来源。”阮东灵发觉自己明明很厌恶被无数任务推着走的焦虑感,但只要稍一闲下来,又立刻会陷入焦虑。

因此,阮东灵会把自己的时间塞得满满当当,他喜欢做题,喜欢考试,喜欢让大脑飞速而机械地运转,却讨厌上课、看书、读文献,以及一切需要思考的工作。以最快速度消灭一个个任务,能带给他满足感和心理上的畅快。

害怕掉队,“一步错、步步错”,这种线性思维经常被胡邓在课堂上批判。“这就是十几年被训练出来的,典型的农耕时代、工业化机械生产思维。”胡邓说,“孩子从小被训练出这种思维以后,他会觉得自己肯定应该比别人更出色。当心理行为模型是被训练的结果,孩子已经把这种价值观内化成自己行为规条的一部分,希望自己能像永动机一样跑起来。”

刷绩点、刷综测、刷实习,每个人无论在做什么,目的总是相同的。如果一门课的平时成绩主要取决于课堂回答问题的表现,那节课的同学们总会争先恐后地举手,每个人都要说一遍差不多的答案。系里有的同学,会刻意把比较“硬核”的专业课退掉,大四时再选,以此让自己拿到的绩点更为漂亮。

阮东灵把一个专门分享名校保研、考研经验平台上的发帖人当作自己的标准,将列出的条件逐一比对。听到身边的同学去实习的消息后,他觉得无比焦虑,认为自己只顾埋头读书上课,是个十足的废物。“生怕哪一项没做完,可我真的已经很努力做了很多事情了,为什么还差这么多?”阮东灵把那些成功者当成一把刻度尺,似乎如果无法严丝合缝地走他们走过的路,就觉得自己一事无成。

对此,胡邓分析,“很多孩子高中时是第一,到了顶尖大学发现自己不再是第一了,就很容易崩溃。他觉得生命的唯一目标是超过别人。这可能是现在高校出现大量抑郁学生的原因之一。”

系统的合谋

当林枳试图从竞争体系中抽身而出,她发现这需要巨大的心理力量。

家人认为她“不求上进、不正常”,好朋友认为她在说谎,在“偷偷努力”。来自外界的压力和不理解、理想和现实之间巨大的割裂感,让林枳的清醒变成了痛苦。“我觉得人和人追求的东西可以不同,但当我和别人倾诉我真正想要的东西的时候,就挺自卑的,因为大家追求的都不是这个,好像我追求的东西更低级一点。”

林枳开始复盘心态的成因。她回忆起高考后,自己一度认为发挥失常,打算复读。没想到放榜后,成绩比预料得要好。“我爸如释重负地跟我说,在我成绩出来之前,他以为我考差了,都没脸跟其他人说我今年高考。”

“这些年来,我父母最常传递的理念,就是成绩永远要摆在第一位。”

初中起,母亲就会关注林枳大大小小的考试成绩,把每次的年级排名打印出来写写划划;每逢家长会,都会找老师了解各种问题。高中时还专门在学校旁边租了学区房陪读,每晚下班后都要开车过来,三年下来,房租和油钱都是不小的一笔花销。

林枳所在高中召开级部家长会。(受访者供图)

林枳所在高中召开级部家长会。(受访者供图)林枳记得母亲跟自己讲过好几次开车路上遇到的困难,“意在告诉我她多么不容易”。她所在的高中每周只放一晚上的假,林枳看手机的次数多了,母亲就会和自己吵架。“别人在家学习,你看手机,我看你将来就不会有什么出息。”“xx家孩子学到晚上一点,你就只会看电视剧。”

林枳的母亲年轻时学习很好,但没有大学学历,母亲将自己只能做一辈子普通工人的人生经历归因于此,直到现在她还能清楚记得班里每个同学的成绩。这份耿耿于怀让她把对学历的向往寄托在林枳身上。

林枳就是母亲最大的骄傲,她常常在参加完朋友聚会后对林枳说,“他们都特别羡慕我女儿考上了人大。”哪怕林枳上了大学,她也时刻关注其他家孩子做科研项目、参加比赛的动态,经常提醒林枳要把学习放在第一位。

得知林枳确诊重度抑郁时,母亲在电话那头沉默了很久,提出来北京陪读的要求被林枳拒绝之后,母亲开始变得小心翼翼,她曾短暂流露出的疑惑还是被林枳捕捉到:你是不是在为不求上进找借口?

林枳觉得,母亲无法接受她“不想优秀下去”这件事。如果自己不再是竞争中的优胜者,母亲长久以来在同辈人面前的心理优越就会被打破。

学校心理咨询中心的来访者背后,像林枳母亲这样的家长随处可见。“这些家长的爱是有条件的爱,你一定要有出息,你得拿好的成绩来回报我。而且在某种程度上,家长想要孩子去改变整个家族的命运,也是想要展示给别人看。”胡邓分析,家庭的养育方式导致人格结构偏差,最后在呈现上就是心理问题。“当孩子想按照内心向往的方式去生存、成长和发展,但是又不可避免地受到外界评价标准的干扰。这个时候就会很矛盾很冲突。”

但追根溯源,这些优秀的学生被抑郁症折磨,家庭只是压力层层传导中的一环。

1999年,教育部出台《面向21世纪教育振兴行动计划》,大学扩招计划由此开启,普通高校录取率从1998年的34%猛增至2002年的61%,此后逐年稳步增长。尽管扩招使更多的人有机会走进大学,但优质教育资源仍然相对稀缺。据教育部截至2020年6月30日的《全国普通高等学校名单》,我国1272所本科层次高校中“双一流”大学占比11%,而“一流大学”则仅有3%。即使在高等教育资源丰富的北京、上海等省份,“985院校”录取率也不超过6%。

考进“好”的大学取代“考上”大学,成为许多学生和家长的目标,升学压力自上而下蔓延。

如果将视角拉得更大,过去三十年是中国经济高速发展的三十年,1990年的GDP总量仅为1.87万亿,2020年,这个数字达到了101.6万亿。整个社会就像一辆疾驰的列车,所有人都在往前赶,都不想成为被甩下的那一个。

如果把影响这代年轻人的同辈、家庭和社会因素看作一个环环紧扣的系统,那么处于社会焦虑、压力链条最底端的青少年,心理健康出问题是全社会合谋的结果。

高速发展的社会带给家长焦虑,家长把阶层跃升和巩固的希望寄托于教育。带着这样的沉重使命,学生只能被异化,失去内心本身的意义感和价值感。就像《优秀的绵羊》里所说的那样,“就算是那些曾经赢得无数奖项的最成功的学生,他们也会在某个时刻停住脚步思考这一切是否都值得。在他们三四十岁的时候,他们是社会公认的有成就的医生、律师、学者、商人,但他们往往让人感到,他们不过是一群在终身竞争的集中营里茫然的生还者。”

理想主义

胡邓明显感觉到,2010年以后,学生的抑郁呈现度逐渐在上升。此前,有抑郁倾向的学生在每年的咨询量中可能只占8%到10%,现在慢慢已经升为了30%到40%。

2019年,北京大学第六医院黄悦勤教授等在《柳叶刀·精神病学》发表的研究文章显示,中国抑郁症的终身患病率为6.9%,精神障碍终生患病率为16.57%。而在1982年国家卫生部进行的精神障碍流行病学调查中,精神障碍终生患病率仅为1.269%,抑郁症并非精神卫生工作中防治与研究的重点疾病。另外,2017年,中国疾控中心周脉耕等人发现,1990~2017年期间,抑郁症患病率从3224.6/10万人上升到3990.5/10万人,增加了24.7%。抑郁症已成国人的重要公共卫生问题。

胡邓分析,“随着经济的发展、GDP快速增加,人们生物学本能中对资源和地位的掌控欲被调动。教育被赋予了改变命运的功能,家庭对孩子成才的期望变高,推力越来越大,孩子从小被训练去做更高、更强、更好,而忽略了内心感受和自我创造力、感知力的培养,形成了‘空心’。一旦达到一个阶段性目标的时候,空心一塌就是抑郁症。”

他回想起自己上学的时候,“赶上了计划经济的尾巴”。而现在的年轻人缺少这样的容错空间。一位人文社科学院院长多次跟胡邓讲,想恢复上世纪90年代校园的样子,一个很温暖、柔和、浪漫,有生活气、烟火气的地方。可胡邓觉得,这个目标过于理想主义,“我做现实咨询,我知道真的回不去了。每个同学在想,我现在去路边弹吉他、唱歌、撩妹,他在那边考证,毕业的时候我能弹着吉他去找工作吗?他的GPA(学分绩)3.7、4.0,我2.8,能去跟他PK吗?”

胡邓认为,抵抗抑郁症最好的方法是对世界充满好奇,而这种感知力需要培养。

从2003年起,胡邓开设了《自助旅行与心理素质教育》课,“培养对世界的好奇”是课程唯一的目标。他和同学们分享自己在世界各地背包旅行的各种奇妙经历,鼓励学生们勇敢地去追求想要的生活和梦想。100人的课堂名额每年都爆满,甚至有抢不到课的同学站在过道上听。课上,胡邓会让小组同学互相介绍家乡;期末作业则是小组共同制作攻略,完成一次背包旅行。“我要让同学们把脑子打开,把触角打开,看到生命有很多种可能性。”

旅行课的固定环节“扎飞镖”,同学们需要根据飞镖在老北京地图上标记到的方位,以小组为单位完成背包旅行。

配着节奏明快的音乐《Counting stars》,胡邓给学生们播放自己在澳洲高空跳伞的视频。在当时的项目里,他选择了高度最高、危险性最强的一种——先进行高空自由落体,快接近地面的时候再开伞,底下的同学们发出阵阵惊呼。除了高空跳伞,还有蹦极、潜水、滑雪……胡邓一边展示自己拍摄的照片和视频,一边像讲段子一样介绍背后的故事,几乎没有学生躲在笔记本电脑后,埋头做自己的事。这样的场景,在大学选修课堂上并不多见。

大二学生小乐已经修满了选修的学分,但她仍然在课程表排满的当天,抢到了胡邓的旅行课。她最大的感触是,除了上课和学习之外,这个世界还这么美好,有很多东西值得去探索。选到课的大三学生顾酒也觉得,一定程度上,这门课是可以让人短暂逃离内卷、忘记焦虑的地方。

胡邓还会请来各种“稀奇古怪”的嘉宾分享自己的旅行故事:专门搞背包旅行的南开大学化学系学生;骑着自行车去拉萨的油画家;去旅游网站工作的名校毕业生……

有一些学生来做心理咨询,听取了胡邓的建议去背包旅行,走出去之后,抑郁状态慢慢得到好转。但在林枳看来,即便她想选择自己喜欢的东西,也仍需要一定的经济来源和社会认可。而要想拥有这些,还是只能顺着社会的评价标尺往上爬。“我总要吃饭的,饭吃得不好、不够高级,又会被我妈嫌弃,还会有peer pressure(同辈压力)。”

胡邓也知道,他的课堂只是让人能够暂时逃避的地方,听完课后,能够将“好奇、自由”的宗旨真正贯彻到人生中的学生只是极少数。他会向同学们表达自己的纠结:“我在这边教你们出去‘浪’,那边‘卷’得那么厉害。你们现在玩,等到该买房的时候没钱买房,又会怎么想我?”

在中小学给家长开办心理讲座的时候,胡邓经常公开反对逼迫孩子争第一的做法。他从不给自己的孩子报辅导班,给孩子制定的目标是达到平均标准,不必争前几名,只要掌握基本的生活知识和技能。但他也承认,这样的教育方式需要起码的经济基础,以及家长内心的富足。

与这个庞大的群体相比,胡邓的这些努力只能说是沧海一粟,远不能解决问题。

2020年9月11日,国家卫健委公布了《探索抑郁症防治特色服务工作方案》,首次在制度层面,关注抑郁学生群体。但没人知道怎样才能让中国社会慢下来,无数个家庭投入这片洪流,为孩子织就一张张细密的网,没有人能全身而退。

抑郁症让高阳无比坚定地想要摆脱现在身处的压抑沉闷的氛围,追求轻松快乐的生活。她觉得现在唯一能让自己慢下来的事就是学习德语。

每周在固定的时间登入网课,和同学们连麦,叽叽喳喳大声朗读课文,这和在学校上课的状态完全不同,让高阳感到难得的放松和愉悦。她决定去德国留学,或许尝试换一个新环境,打破现在的状态,会给自己带来好的改变。

林枳觉得对她而言,结束这一切是唯一的办法。苦于找不到比较“理想”的死亡方式,她希望自己患上一种慢性的绝症,在25岁到来之前死掉。

她会反复梦到一些重要的东西散落在游满鲶鱼的水池,一直捞却捞不到;还有关于死亡的意象,全部考研的人都慢慢地从山顶下来,她和朋友走散了,天上飘着大雪,耳边是一刻不停的挽歌。

*为保护受访者隐私,文中林枳、阮东灵、高阳、小乐、顾酒均为化名

“掌”握科技鲜闻 (微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注)