来源:把科学带回家

重获光明是什么感觉?300年前这个问题引起了哲学家们的兴趣。借助现代科技,一些盲人重获光明。可是,他们看到的世界和普通人有很大不同。怎么说呢,大部分重获视力的人惧怕这个世界,因为他们看到的世界和常人太不一样了。

图片来源:pixabay

图片来源:pixabay在人的发展过程中,存在各个认知和身体机能的发育关键期。在人生头几年,婴幼儿通过五官体验和感知世界,学习语言,逐渐变成“人”。如果错过这个关键期,人的发展就会受到严重阻碍。

在300年前,因为技术手段的限制,这只是一个哲学问题。1694年,英国哲学家约翰·洛克曾经和同为哲学家的友人威廉·莫里纽克斯(William Molyneux)讨论过体验和感知之间的关系。莫里纽克斯问洛克,一个从小失明的人重获光明后,能否通过视觉,而不是他熟知的触觉判断球体和立方体的差别呢?莫里纽克斯认为是做不到的。

在20世纪60年代前,文献中有记载的复明的例子只有50来例。不过在这些例子中,大部分患者需要数月的时间才能重新“看见”。因此在后来的很长一段时间里,研究者们认为视觉完全依靠后天经验。

可是21世纪的研究发现,婴儿在出生几小时后就能模仿母亲的表情,这说明人类的视觉并非完全依靠后天,出生前视觉系统就应该加载了一些基本的功能。

图片来源:Ali Moradmand/flickr

图片来源:Ali Moradmand/flickr这些相互矛盾的现象让复明的人究竟能看见什么这个问题变得更加扑朔迷离了。2000年时,一个独特的病例出现,而借助现代科技,研究者们发现,复明的人看到的东西是常人无法想象的。

Michael May 是一个命途多舛的奇人。在3岁半的时候,因为化学品爆炸他失去了1个眼睛,另一个眼睛的角膜受损,他完全失明。后来他曾做过几次眼角膜移植手术,但都失败了。

Michael May (左5)和美国前总统奥巴马等人的合影。图片来源:senderogroup

Michael May (左5)和美国前总统奥巴马等人的合影。图片来源:senderogroup但是他却并没有因此消沉。实际上在年轻时 May 是相当有成就的运动员,他曾3次获得残奥会金牌,打破并保持着盲人高山滑雪的记录,还曾为美国中情局工作。退役后,他创办了一家为盲人提供移动 GPS 服务的公司,并且结婚生子。

机缘巧合下,在他46岁的时候,旧金山的圣玛丽医疗中心为他进行了一场史无前例的手术。这是史上第一例用干细胞修复眼球表面的医学试验。第一次手术后,医生们为他移植了眼角膜。两次手术都很成功,从生理结构上讲,他的眼球在术后已和常人无异。

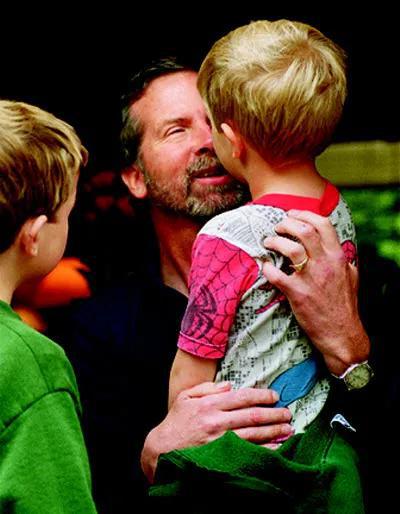

May 和儿子。图片来源:Florence Low

May 和儿子。图片来源:Florence Low2000年3月,医生为他摘掉了绷带。事先得到情报的电视台工作人员用摄像头密切监视着这一幕。拿掉绷带的 May 确实看到了光,但并没有看到我们看到的世界。实际上在手术后的头几个月里,May 的表现印证了莫里纽克斯的猜想:他看不出球体和立方体的差别。

术后,他只能看到老婆 Jennifer 的面部基本线条,但是看不见面部细节,也认不出她是谁。

术后刚摘下绷带时,May 第一次“看到”妻子Jennifer 。图片来源:Florence Low

术后刚摘下绷带时,May 第一次“看到”妻子Jennifer 。图片来源:Florence Low手术3年后,斯坦福大学和加州大学圣迭戈分校的研究者利用功能性磁振造影(fMRI)和视网膜电图(Electroretinogram)等技术研究了他的大脑和视觉系统与常人的差异。这项研究发表在 Nature Neuroscience 上。

研究显示,May 能认出简单的图形(比如圆形和三角形)和色彩,他的空间对比敏感度(spatial contrast sensitivity function),即眼睛的分辨率也和普通人无异,但是他却没有立体感知能力,也就是说他看不出景深。

虽然无法判断景深,但他能分辨物体的运动,他也可以用物体运动时的变化推测它们的形状。

May 和不少从小失明的人即使在复明后也看不到景深。图片来源:fshoq

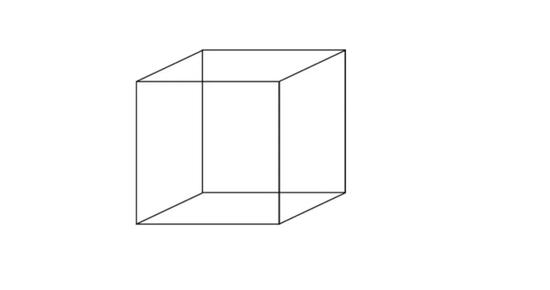

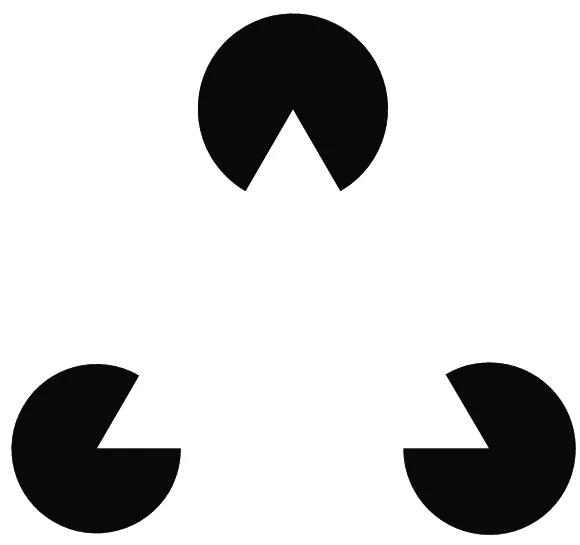

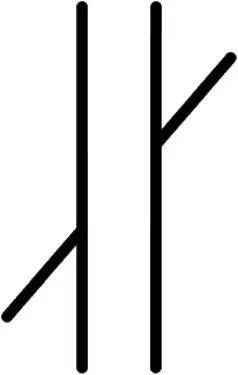

May 和不少从小失明的人即使在复明后也看不到景深。图片来源:fshoq他也会被一些视错觉欺骗,比如三色柱视错觉(barber pole illusion)。但有有趣的是,静止的奈克方块(Necker cube)在他眼中并不是立体的,而是复杂的平面形状。他也不会被 Kanizsa 三角欺骗。

奈克方块在普通人眼中是立方体,在 May 眼中是二维的

奈克方块在普通人眼中是立方体,在 May 眼中是二维的另外,May 的人脸识别也有问题。对他大脑的功能性核磁共振显示,看到人脸时他大脑相应的脑区没什么反应。不过,在看运动的物体时,他的大脑倒是有正常的反应。

Kanizsa 三角:在常人眼中,3个黑色的圆被一个白色的三角形覆盖。但是May 看不出来

Kanizsa 三角:在常人眼中,3个黑色的圆被一个白色的三角形覆盖。但是May 看不出来这项研究的第一作者、加州大学圣迭戈分校的认知科学家 Ione Fine 表示,他的问题不是出在眼球里,而是出在大脑里,他的大脑40多年没有接受视觉信息,所以就不再运作了。

三色柱视错觉:普通人认为三色柱在左右移动,实际上它们只是上下移动。May 有三色柱视错觉

三色柱视错觉:普通人认为三色柱在左右移动,实际上它们只是上下移动。May 有三色柱视错觉他的奇特视觉直接影响了他的生活。

日常物品中,他只能识别出25%。判断男女性别时,他的正确率也只有70%。他也认不出人的表情和个性,只能靠眉毛的形状啊、头发的长度啊、穿的衣服啊还有步态来判断谁是谁。

术后3年,May 说:“我使用的主要视觉线索是颜色和背景。比如在篮球场上如果我看到橙色的东西,我想它应该是圆的。但是我其实看不出它是不是圆形。”

重获的视力也没能让他理解普通人的娱乐。根据 May 的自述,术后19个月,看电影对他来说就是听说书。不过,对普通人来说平常的事物却让他震惊不已,“我以前不知道灰尘在空气里是这样飘的,它们就像无数的小星星围绕着你。”

因为没有景深的概念,他无法看到透视,在他眼中的马路也是奇怪的构造。比如在我们眼中,高速路上的护栏在远方汇聚成了一个点,但是在 May 的脑海中它们却始终是平行的。也因为看不出景深,在马路上走的时候,他只能靠地标判断路径。他说,“我得一帧一帧地学。”

参加残奥会高山滑雪的运动员会有一个向导员。May是残疾人高山滑雪的纪录保持者

参加残奥会高山滑雪的运动员会有一个向导员。May是残疾人高山滑雪的纪录保持者你可能会想,不论如何,有了新的感官就像有了新的工具,日常生活总会方便一点吧。事实并非如此。手术后,他在滑雪时,因为无法解析看到的画面,会选择闭上眼睛,重新启用失明时的“软件”。

到了2010年,May 的视力依旧没有进步到和常人一样的水平,他还是只能看到一些模糊的形状和动作,在日常生活中需要导盲犬和拐杖的帮助。

在接受美国全国公共广播电台采访时 May 表示:“我在不同的情况下会调用失明模式、视觉模式或者混合模式。人们问我,‘你的眼睛怎么样了?’我想,这只是另一个工具,就和我的狗、我的 GPS 一样。”

Michael May和导盲犬。 图片来源:Alyson Aliano

Michael May和导盲犬。 图片来源:Alyson Aliano不过,3岁前May是看得见的,而在这个关键期里大脑的发育难道被完全抹除了吗?

2010年,斯坦福大学的认知科学家 Brian Wandell 和同事对May进行了进一步的研究,并把结果发表 Neuron 上。Wandell 认为,3岁的儿童虽然能看到许多东西,但是他们的视觉系统还没有完全成型;实际上,人类出生时的空间分辨率很差,到了6岁左右才达到成年人的水平,而 May 错过了这段关键的发育期。

Wandell 说,发育时,大脑里的神经元互相争夺资源,一些神经元抢占了更多的地盘,一些失去了地盘。因为在3岁后的整整43年里没有接受视觉刺激,他的视觉神经元的资源就被其他神经元掠夺了,眼球和大脑之间的连接通路可能在这43年里也中断了。

当然,May 并不是孤例,他体验到的光的世界和以往重获光明的案例雷同。

1963年,英国剑桥大学的视觉研究者 Richard Gregory 和同事报告了一个化名为 SB 的患者重获光明的例子。SB 在10个月大的时候失去了双眼视力,接受手术时是52岁。借助新出现的眼库(接受角膜捐赠的机构),医生们为他置换了眼角膜。

和 May 的情况类似,SB 术后虽然能分辨简单的二维形状,但没有景深的概念,他也会把奈克方块看成平面图,他的大脑也无法把逐渐变小的物体理解成逐渐变远。

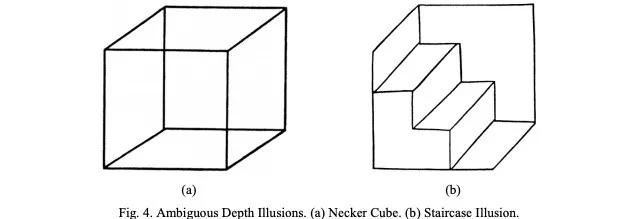

在常人眼中,左边的线段要低于右边的线段,这被称为波根多夫错觉,但是SB能准确判断出两个线段在同一条线上。图片来源:richardgregory.org

在常人眼中,左边的线段要低于右边的线段,这被称为波根多夫错觉,但是SB能准确判断出两个线段在同一条线上。图片来源:richardgregory.org在日常生活中,新得的视力也变成了累赘。在过马路时,他因为不理解自己看到的画面是什么,SB 会闭上眼睛,像还是个盲人时那样过马路。

SB 看不出两张图片是立体的,也无法觉察两张图片有多种立体解读。图片来源:richardgregory.org

SB 看不出两张图片是立体的,也无法觉察两张图片有多种立体解读。图片来源:richardgregory.org1968年,意大利罗马圣乔瓦尼医院的眼科医生 Alberto Valvo 报道了一个叫做 Virgil 的50岁男子在手术后重获光明的事例。Virgil 也是从小失明,手术前有白内障,视网膜也有些问题。

术后,Virgil 虽然能认出字母和简单图形,也能看出颜色、角度和物体的边界,但和上述两个例子一样,他也无法适应拥有新感官的生活,无法信赖自己新得的视力。对他来说,眼前的光影和运动都没有意义,世界是一片色彩和线条的混沌。比如,一只猫在他眼里就是分离的爪子、尾巴和耳朵,他无法把这些元素视为一个整体。

图片来源:Yaniv Golan/flickr

图片来源:Yaniv Golan/flickr通过上面的描述你应该能理解,重获光明对盲人来说并不总是一件值得庆幸的事。Gregory 表示,实际上在文献中记载的许多重获光明的人对看到的现实是感到失望的,许多人因此陷入了抑郁。

比如 SB 在复明后的一小段时间里是快乐的,但是却因为看到了奇怪的东西而逐渐消沉。复明对他来说是一种诅咒而非赐福,他在手术后不久死去了。Virgil 在复明后因为无法理解看到的世界也感到异常愤怒和无助。

谁也无法预料,被剥夺的在被归还后是否还能让人赎回幸福。

术后0天:大不一样。术后10天:不大一样。术后100天:不一样大。

“掌”握科技鲜闻 (微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注)