Clubhouse与视频号狭路相逢

欢迎关注“创事记”的微信订阅号:sinachuangshiji

文/程杰

来源:字母榜(ID:wujicaijing)

2021年农历牛年前夕,世界一分为二,一边的人在努力搞微信红包封面,一边的人在接力Clubhouse邀请码。

2月5日,微信上线“微信红包封面”小程序,个人微信用户只要创建视频号并发布一条视频集齐10个赞即可自己定制微信红包封面;另一边,Clubhouse继续推动全球音频社交热潮,七麦数据显示,截至2月8日Clubhouse已经进入19个国家和地区的AppStore免费榜前10名。

Clubhouse分区排名,七麦数据

Clubhouse分区排名,七麦数据一墙之隔阻挡不了国内用户参与的热情,鉴于闲鱼的高价邀请码和各种社群的邀请码接力活动,可以合理推测,国内用户为Clubhouse在全球其他国家和地区的Appstore排行榜贡献良多。

这显示出当下社交领域正在发生的两个很有意思的现象:

●一是张小龙对视频号的全面解读,宣示了微信向视频化过渡的决心,视频已成为全球主流社交产品发力的重点;

●二是在大洋彼岸掀起的Clubhouse指向的音频社交,迎来了资本和市场双重看好,创立十个月的Clubhouse估值已达10亿美元,相关竞品或产品均迎来利好。

视频号与Clubhouse的火爆,指向的是当前社交产品截然不同的分化之路:

视频是一种更大众化、个体化,话语权进一步下放的表达方式;音频社交则存在着结构上的失衡,意见领袖(或大V)的话语权天然占优(虽然看似每个人都有发言机会)。

无论是在张小龙演讲所述还是在行业的衍进中,视频化更像是内容形式发生的变化,对微信和抖音快手等来说,视频与社交的粘合确实在逐步增强。

胡泳在《视频正在“吞噬”互联网》一文中解释道:未来的个人表达,将是一个往下短、往下碎、往下“演”的进程,因为短视频显然比文字更能够直观地展演自己。

在这种趋势下,“随手拍”与“人人上传”成为内容产业生产模式巨变的基础(专业化更上一层);反观音频(音乐产业除外)则一向作品化程度低,更加倚赖社交关系。

实际上,短视频是一种内容表达形式,而视频或音频聊天则是一种语言表达形式,天然存在的缺陷是表达的独占性,禁忌“七嘴八舌”的表达——“吵架”的发生只需要两个声音同步发生。

因而,在语言表达的场域内,更加注重秩序与次序,被重视的表达者往往只是少数派。

我的一位朋友形容的更加形象:“想象下我们老祖宗,围一堆火,讲故事,永远是大祭司能说最多话。”

“短视频代表的话语权下放”与“音频表达的向上集中”同时发生,是否代表了当下社交产品的物种分化乃至说互联网的分化呢?

A

我们先从Clubhouse讲起。

由于是邀请注册,Clubhouse推出的前几个月用户增长比较缓慢,去年七月时仅有Paul和Rohan两个全职员工(创始人)。

Clubhouse的初始内测用户包括硅谷投资人、科技公司职员、名人政客等,讨论质量相对较高,听众可以通过右下角的“举手”图标申请发言。

第一个在国内大陆引爆的Room(聊天室)应当是马斯克在2月1日创建的 「TimeElonMuskonGood」,几个小时内马斯克聊了各个公司业务的进展和预期、还聊了比特币等话题。

Clubhouse的Room中包含主持人、演讲者、听众三种角色,一个ClubhouseRoom的对话质量或者吸引力如何,往往取决于room主题和演讲者身份,因此可以形象地将Clubhouse称之为一个「大型多人在线互动式播客」。

这种“名流”与听众的互动,提供了一种对话发生、参与的稀缺性,Clubhouse创世团队的愿景是「一个热情和包容的社区」,并称“没有社区,Clubhouse什么都不是”。

Clubhouse的产品图标均来自其用户头像,其创始人在产品博客上透露,到今年1月中旬,Clubhouse用户量已达200万了,外界预测Clubhouse用户量目前已突破500万并且 Clubhouse正在扩大团队,开发Android程序和新的辅助功能。

在接下来的几个月中,Clubhouse计划启动商业化测试,允许创作者通过小费、门票或订阅等功能直接获得报酬,并计划推出“创造者赠款计划”,以支持Clubhouse创作者。

“很像早期知乎的形式”,这是包括包括一些互联网从业者、媒体人给出的一个相似的评价。

Quora及知乎,是移动互联网前代问答SNS网站的代表,兼具社交与表达的功能,且最初同样采取的邀请注册制。

早期的Quora及知乎都颇具“精英范”(彼时互联网普及度尚低):奥巴马、扎克伯格、阿方索·卡隆等都曾是Quora的用户;而知乎的种子用户包括产品经理、投资人、高校学者、媒体人等。

目前马化腾在知乎的唯一一则回答

目前马化腾在知乎的唯一一则回答类比Quora、知乎,Clubhouse的“精英化”不仅是其社区及邀请机制扩散的结果,也跟音频类产品的特点相关,演讲者多“名流”,听众往往也“层次较高”——

尼尔森网联数据显示,2018年我国网络音频节目听众规模达到6.61亿,接触率为47.55%,占网民规模的82%;且网络音频节目听众呈现明显的年轻化、高知化、高质化、白领化趋势,在网民中更加成熟、学历更高,高端人群占比更高。

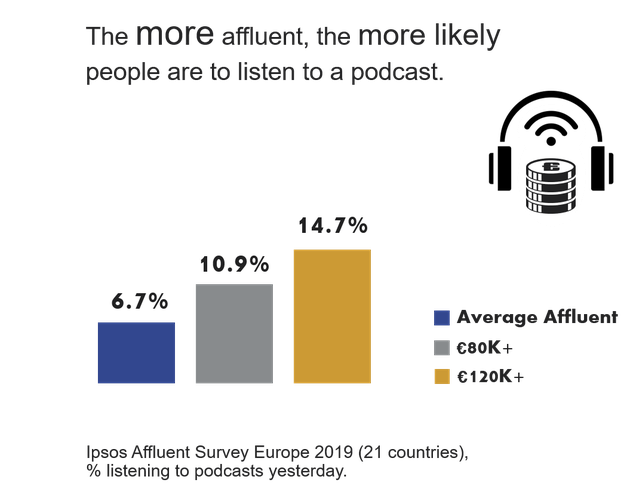

益普索2020年的一则报告则显示,欧洲富裕人口收听播客的可能性几乎是普通大众的两倍:一个人越富裕,他/她收听播客的可能性就越大。

以Clubhouse的“中国用户”为例,由于客户端及跨区使用的难度颇高,更遑论想要参与进外语Room中,使用的高门槛是非常明显的。

品玩创始人骆轶航就总结了活跃在Clubhouse上的几类人群,并直呼Clubhouse“中国用户”为 「上流中国网民 」。

品玩,骆轶航

品玩,骆轶航当然,随着更多用户的涌入,Clubhouse的话题范围在扩大,参与门槛下降,也出现了“所有人问所有人”的Room,但创始团队担心的社区泛化带来的言论问题已然发生。

去年Clubhouse社区内曾就身份、种族、性别、种族主义和宗教等话题发生了许多激烈对话,并产生了一些群体言论冲突和网络暴力。

Clubhouse加强了主持人(Moderator)的角色能力,主持人扮演的是策划房间风格、管理对话、沟通听众的作用。

Clubhouse希望促使主持人的角色对Room的讨论发挥更多积极的平衡作用。

主持人维护发言空间的秩序,参与者自觉次序发言,Clubhouse的这种社区规则对话题参与群体提出了更高的要求。

clubhouse的社区指南中表示,“分享舞台”和轮流发言,能够拓展谈话的广度和深度,从而带来不同的声音。

这令我想到,张小龙曾提及的“信息的宽广度和质量,一直是微信要解决的问题。”

由于参与门槛较高与发言结构失衡的问题,Clubhouse或许不是一种群体沟通的通案,但确实是一种有益的尝试。

B

相较Clubhouse,短视频的消费呈现的“下沉”特征则指向了互联网的日益下沉,但短视频代表的“话语权下放”也是存在争议的,它所关联的公共表达究竟是如何实现的?

腾讯新闻《抖音内幕:时间熔炉的诞生》一文曾引述一位字节中高层的话:“字节虽然做得很大,提速很高,市值很高,但它和AT有个最本质的区别——它不具备社会价值。”

毫不夸张的说,国内与国外在短视频化这条路上的加速,几乎都是被抖音及其海外版TikTok推动的。

在抖音的内容分发中,次第的流量池构建了一套高效的内容筛选机制,以呈现给最匹配用户喜好的视频内容。

这种内容机制下,是很难理清,究竟是算法在迎合人,还是人在迎合算法?

一方面是基于大数据的算法机制在努力迎合个人用户的取向,另一方面是大量创作者研究平台算法机制,不断调整内容与推荐机制的契合度,以获得更多曝光机会。

或许可以这样理解,“用户话语权”在短视频平台并不具体呈现为某一用户个体的喜好,而是具象为一个又一个“标签”的有机组合——微信视频号的“标签”其实已经暗含了微信分发算法的方向,社交关系与标签化两手抓。

字母榜《创作者死于视频》一文曾提及,视频的传播效率其实很低,在社交链上的薄弱使得网络视频的传播效率问题尤其突出。爆款视频,恰恰是借助了音频(即音乐)的传播模式——「重复—洗脑—传播—再重复」。

因而,在搜索和社交很难给到视频传播流量后,基于算法的分发才能后来居上。

短视频在“KillTime”这条路上几乎一骑绝尘,超越了以往的媒介形式,对流量的自然饥渴会进一步刺激互联网公司纷纷迈向视频化,微信、Facebook的视频化“补课”还会加快。

但短视频的社会价值究竟是什么?

2020年,快手的Slogan由“看见每一种生活”更换为“拥抱每一种生活”,更早一些,快手的slogan是“记录世界记录你”;抖音的Slogan是“记录美好生活”;微信视频号的Slogan则是记录真实生活。

记录、看见,成为短视频在产品层面寻找社会价值的关键词。

这多少来源于YouTube以来网络视频的存在基础,也来源于平台对“人人上传”的视频生产模式的鼓励,后者对平台意味着源源不断且廉价到近乎免费的内容供给。

视频号被寄予微信“下一个时代”的希望,而抖音张楠则在一次采访中称:“抖音未来也许是一种生活方式。”——

在增长瓶颈和视频化趋势下,短视频平台与社交平台纷纷在彼此之间寻找答案。

胡泳断言:Facebook或者微信驱使所有人都开始发布视频的那一天,我们的信息流中所包含的有价值的内容要比现在更少。

他进一步提出一个问题:当你只想展示你的可爱狗狗时,网络的视频化可能会很有用,但是如果我们想要真正地讨论社会问题,那该怎么办?

短视频究竟是“残酷底层物语”的体现,还是媒介大众化的进步,尚未可知。

C

以商业成败看,短视频实现的经济效益是其快速发展最确定的因素。

视频创作方式虽然发生了变迁,但视频的生产、传播、获益的规律并没有什么变化,只是在广告之外,与消费结合的更为紧密。

抖音成为了字节跳动的流量中枢和营收主力,微信正在通过视频号连接内部商业体系,快手则在上市当天就实现了超千亿美元市值(虽然其亏损扩大)。

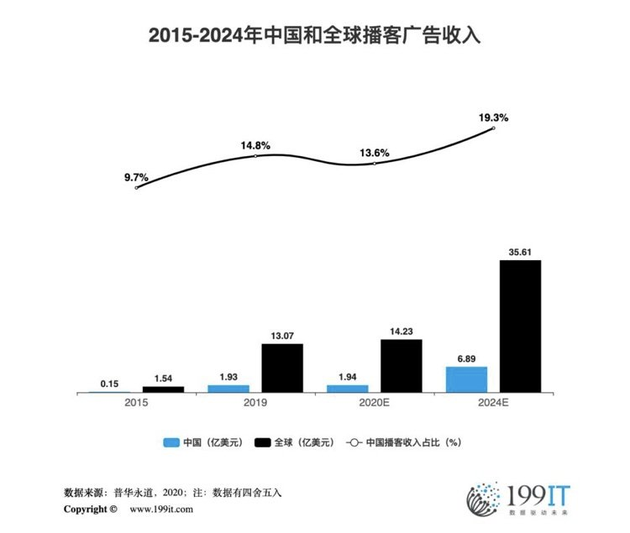

反观音频,产业化程度最高的在线音乐尚未恢复唱片时代的巅峰,而播客的商业价值仍不乐观。普华永道的研究显示,到2024年,中国和全球播客广告收入仅为6.89亿美元和35.61亿美元。

(来源:199IT)

(来源:199IT)播客的商业化,几乎处于内容产业商业化最最初级的阶段。盖因其广告价值并未被认可之外,播客的作品化程度并不高,也就很难推动付费增值业务。

如Clubhouse的发展,商业化的形式无非还是广告与付费(电商太远),从其创始团队目前的设想来说,向听众收费并分配给主持人和演讲者,或许是一条可以维护Clubhouse社区氛围和内容质量的方向,但同时也会进一步抬高用户参与门槛。

在本世纪的新十年中,互联网继续世俗化。究竟是短视频还是音频能够代表公共表达的未来,或许并不重要。

值得思考的是,互联网是更多反映人类社会,还是改变人类社会?

微博曾代表的“围观改变中国”已经成为旧梦,短视频试图标记的“美好生活”、“每一种生活”又或“真实生活”,又真的能构建“娱乐”之上的意义吗?

Clubhouse在国内的走红,不喜欢的人会将其看作一场翻墙听播客的大型刻奇;热衷其中的讲者、听众则将其看作一场开放、感人的游戏——这本身就是一种群体之间的不理解。

借由互联网反映的人的选择,无论是视频或音频形式,都容易陷入“社交同温层”的小世界中。

或许,被推倒的并不是语言的巴别塔,而是沟通本身。视频号或Clubhouse这些社交产品的出现,代表了人们不断重建对话的不同努力。

在这个意义上,看见是重要的,听见也是重要的。

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)