一座奖杯的匠心故事 | 金物奖专访

文 / 巴九灵(微信公众号:吴晓波频道)

朱炳仁先生已经76岁了,却仍是精力充沛的样子,走进董事长办公室的脚步甚至带着些小雀跃。把包往桌上一放:

我去创作啦!

相比满头乌发的父亲,他的儿子朱军岷,鬓角却留着一片雪花似的细发,让他增添了一些艺术家的气质,与他身着西装、正襟危坐的“企业家”形象,有些相互排斥、却又奇妙相融的参差感。

朱军岷(左)和朱炳仁(右)

在过去十五年里,朱军岷一直在这两种身份之间不停地切换。

铜,是突然闯入朱军岷的生活中的。

在朱军岷的童年和少年时期,基本没有“打铜”的概念,甚至不知道自己的家族曾有“以铜立业”的传统。

清代同治末年(1875年),绍兴朱家有兄弟二人,在家乡石灰桥畔开了一家店铺,以打铜为生。那时,人们生活中有许多用品都是以铜制成的,铜壶、铜盆、铜碗、铜筷,凭借着这门手艺,朱家铜铺在绍兴站稳了脚跟。

到了朱军岷爷爷朱德源那一代,“朱府铜艺”已在江南一带小有名气,鲁迅童年时就读的三味书屋,与朱家铜铺比邻而居,“叮叮当当”的打铜声与朗朗的读书声,自朱德源呱呱坠地起,就是他生活的背景音。

朱德源

所谓命运,就是命中注定的生命运动轨迹——拜师、学艺,打铜、淬炼,这看上去就是朱德源的命运。

也许年轻时,朱德源也曾对这种“命中注定”有过困惑和叛逆,但是,随着战争来临,铜作为战略物资被收归国有,受到严格的管控。普通的百姓不能再购买铜,打铜的匠人因此被迫转行,彼时再想肩承家业,也是枉然。

沿着绍兴水乡四通八达的水路名扬江南的“朱府铜艺”,就像是乌篷船桨打出的一道水花,在逝者如斯夫的水中消失无踪。

朱德源带着家人,其中包括年仅七岁的儿子朱炳仁,从绍兴搬迁至杭州,开了一家小小的书画铺子,以替人书写的收入维持生计。待朱炳仁启蒙之时,他从父亲手中接过的,也不再是代代相传的铁锤,而是毛笔与纸墨。

朱德源(左)和朱炳仁(右)

朱炳仁甚少谈论那段经历,也许是“不堪回首”,也许是“不值一提”,我们能够得知的是,当改革开放后,国家批准铜可以重新被普通人购买后,朱炳仁毅然做出一个令很多人震惊的决定:放弃公职,从一个几近“小白”的状态,跟随父亲从零开始学习打铜。

当时,朱炳仁已近四十岁,他的儿子朱军岷也到了读大学的年纪。

“叮叮当当”的打铜声重新在朱家响起,也第一次闯入朱军岷的生命中。

然而,所谓时过境迁,不过如是。

经历了将近40年的“空档期”后,曾经往来如鲫的客流,早已忘了“朱家打铜铺子”,甚至连铜本身,都已经退出了普通中国百姓的日常生活。

重新开业的“朱家铜铺”,接到最多的客户就是“B端用户”,他们希望可以为自家店铺打一块气派的铜字招牌。渐渐地,开始有一些名寺大庙的工程项目,先是铜质器具的制作,接着是佛像、摆设。

“人生没有白走的路,每一步都算数。”朱炳仁在年少时跟随父亲习字的经历,让他比别的铜匠更具文化造诣和审美能力。他从来不是单纯机械地打铜,而是不断尝试把自己对文化和宗教的思考融入到手头在做的事情上。

朱炳仁

1995年,朱炳仁创造性地使用铜为普陀寺制作了一幅壁画,90岁的普陀全山方丈来到现场,在这幅壁画前整整伫立了两个小时,离开前只留下一句评价:“有价值啊!”

从这个时刻开始,朱炳仁的身份从一个“打铜匠人”转变为“艺术家”。

二十年后,吴晓波老师写下一篇专栏《什么是“新工匠”》,他说:

中国不乏匠人,但缺乏“新工匠”。

真正的工匠精神不是回到传统,一味地向前辈致敬,而是从传统出发,让上帝先“死掉”再复活,在当代的审美和生活中重新寻找存在的理由。

一个人从事于某一行业而能够脱颖而出,其决定性的能力来自于他的思考力,即他对本专业的专注、对技术的敏感以及对当代审美趣味的掌握和扬弃。

那时候我们认为,这样的“新匠人”,一定是90后,至少也得是80后——年纪再大一些的人,哪里有这样敢于让上帝“死掉”的勇气呢?一直到一两年后,见到朱炳仁后,我们才发现,他在10年前就已经做到了。

在他手中,铜制品可以脱离一切桎梏。

2006年5月25日,正在进行整修的中国最高宝塔——常州天宁宝塔失火,负责整修工程中铜饰制作的朱炳仁赶往现场,发现被熔融的铜水流了一地,由此而形成的熔铜结晶体竟别具美感。

熔铜艺术

受此“意外事故”的启发,他开创了熔铜艺术,在过去几千年历史中,人对铜的使用,从来没有脱离过模具,但是如今,铸铜艺术在他手上得到了新生。朱炳仁熔铜作品被中国国家博物馆、故宫博物院、人民大会堂等收藏,并多次作为“国礼”赠予外宾。

不过,对于朱家而言,2005年5月25日还有另一重“新生”的意义——

在那天,家中的小孙子诞生了。

朱军岷从不刻意去给儿子灌输“家族事业”或者“以铜立业”的祖训,用他自己的说法:我会偷偷“暗示”他。例如时不时带他去工厂里转转。

朱炳仁(左)和朱军岷(右)

在内心深处,他当然希望儿子可以将这份荣耀和传承继续下去,但是他亦深知年轻人做出自由选择的重要性。

大学毕业后,他和父亲朱炳仁一样,放弃了分配的工作,成为了一名铜匠。他承认,当时做出这个决定,并不是出于热爱,而是对家庭的责任。

通过对铜的艺术性创造,朱炳仁让“朱府铜艺”在业内获得了极高的地位,但是他真正的心愿,是让铜重新回归中国百姓的日常生活。

为此,他倾其能力与财力,用150余吨铜在杭州建造了一间“江南铜屋”,在这三千平米的世界里,从门庭梁柱,到桌椅碗筷,皆由纯铜打造,免费对大众开放、拍照,希望以此来展现铜在我们生活中的各种可能性。

江南铜屋

然而,即便这间铜屋曾吸引时任故宫博物院院长的单霁翔专程赶赴杭州参观,但这样重的线下行为,仍然难以形成更广泛的影响。

朱军岷提出了另一种思路——创办“朱炳仁·铜”的品牌,通过将“朱府铜艺”品牌化,以商业和企业经营的方式,让“铜”在现代社会流通起来。

“头十年,我们也一直在走弯路。”朱军岷印象最深的是,有一次他登上了杂志,但是被当作了“反面案例”。

“说到底,我们还是没有关注市场,而是自说自话地去创作产品。”朱军岷没有意识到,或者说排斥一个其实并不难发现的事实:

在十年前,关注铜艺的人,基本上还是以50-60岁的客群为主。每个人的审美都是在成长的过程中培养出来的,和朱军岷一样的年轻人,童年里也从来没有关于“铜”的记忆。

非常有趣的是,改变颓势的契机,竟然还是被铜屋吸引而来的单霁翔院长。“让铜回归日常生活”和“将故宫带回家”的理念不谋而合,他邀请朱炳仁担任故宫博物院文创顾问,并由此开启了故宫与“朱炳仁·铜”的合作。

单霁翔(左)和朱炳仁(右)

很多人觉得,故宫能够重新焕发生机,是因为得到了年轻人的喜爱,从而在互联网上“出圈”。但是朱军岷从和故宫的合作中学到的,却恰恰相反。

“我并没有非常在意要做到多年轻,因为这就是我之前得到的教训。”

消费群体年轻化固然是一件好事,但产品对于消费者是有反向要求的。首先就是要有购买力,衣食无忧,尤其对新国货文创产品,它并不是生活刚需,所以它还要求消费者是对生活品质有追求的。

而故宫真正做到的,其实是对市场的正视,对当下消费者生活需求的观察。

也正是在2014年和故宫开始合作时,国家提出文化自信,市场开始回归对传统文化的喜爱。

恰逢天时,再加上自身不断地纠错和努力,“朱炳仁·铜”步入轨道,而朱军岷也越来越在“艺术家”和“企业经营者”双重身份中找到了自洽的方法。

今年年初,疫情来临,朱军岷迅速嗅到了线下实体店的危机,在2月10日便开启了第一场“线上直播”,拍卖自己的艺术作品。

朱军岷在直播

他看上去并不像一个在直播滔滔不绝的人,但讲到自己的作品,还是会比较兴奋。一开始做的是慈善拍卖,三天拍卖三件作品,所得22.21万元悉数捐给杭州红十字会支持疫情。而之后半年,他们已经通过互联网,追平了去年全年的业绩。

“传承”一直是中国文化中一个异常宏大而复杂的话题,在“朱府铜艺”的复兴之路上,我们看到了对“传承”的一种解答:

每一代人,有每一代人自己的使命,我们继承的并不是对谁的复刻,而是始终忠于内心的选择。

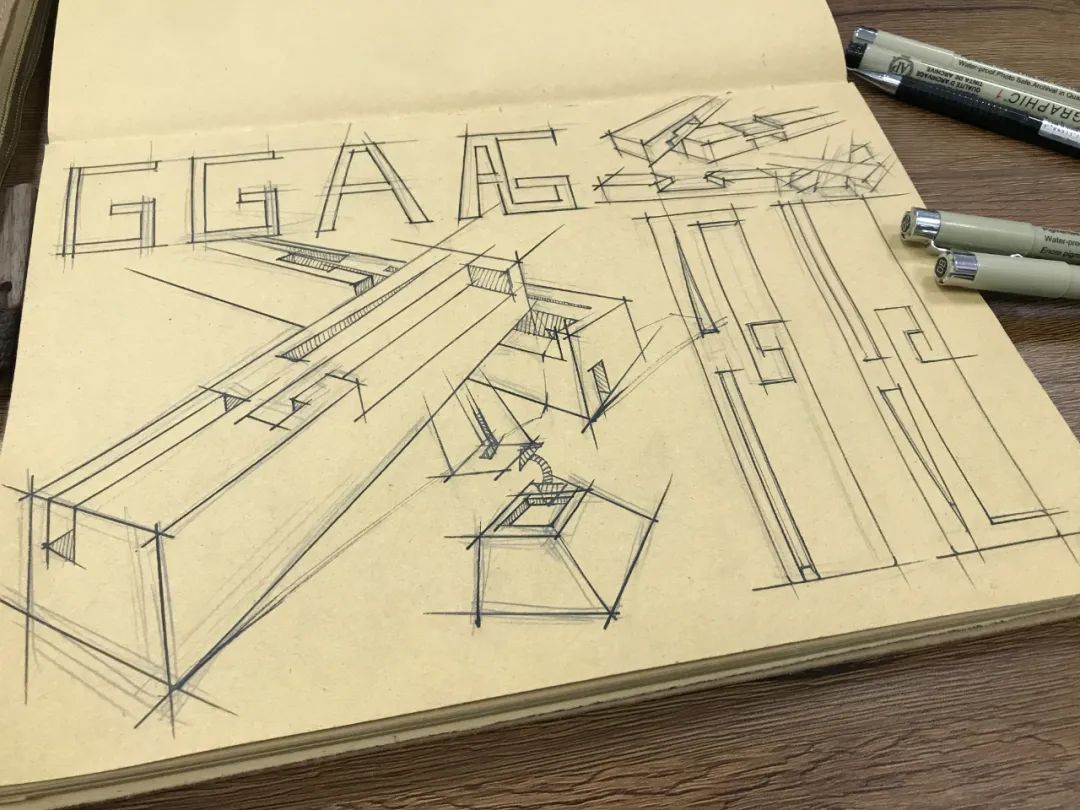

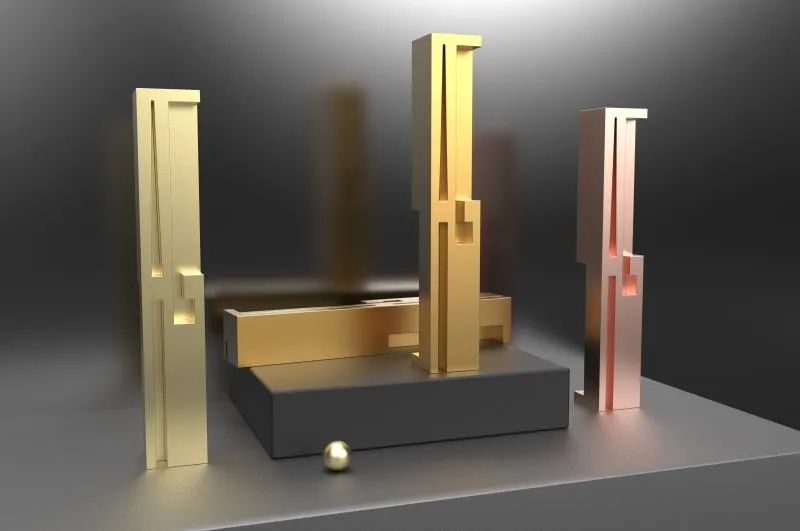

基于这样的理解,朱军岷接受了为“金物奖”设计奖杯的任务,他对于奖杯的思考,也恰好反映出他对“什么是当代中国好产品”的理解。

朱军岷

首先,它是一个具有使用场景的产品。在设计之初,就需要想象颁奖时,获奖者如何接过、捧起、拿着的形态,以及种种形态下,这座奖杯呈现在观众眼中的样子。综合考虑后,他们选择了比较适合拿举的柱状奖杯外形。

“金物奖”奖杯手绘图

其次,为了体现“金物奖”的“传承”寓意,还是要从根源寻找灵感。最终,他们找到一个很好的灵感源——鲁班锁。鲁班锁凝聚了中国古代匠人的智慧和技艺,而且结合得非常完美。而奖杯的形状,就呈现了鲁班锁里、中国传统建筑中的“榫卯”结构。

“金物奖”奖杯概念图

最后,“金物奖”的奖杯必须要具备时尚和现代的气息,才符合吴晓波频道定义的“新国货”的概念。我们选择“金物奖”的英文缩写“GGA”这三个字母,嵌入到榫卯形状里。

朱军岷说:

如何把传统的东西打造得富有现代气息,重返中国人的日常生活,是“朱炳仁·铜”一直在追求的,也是吴晓波频道举办“金物奖”的初衷。

消费者越来越年轻化,这是必然趋势,他们对传统文化的理解和原来的一代人不一样,因为每一代人其实都在选择与他的生活、经历有共鸣的事物。

我们每个人,都在做出自己的选择。

新国货传承旧的新,就像铸造新的“铜”,不需要多刻意地追求年轻,因为足够有魄力,接受时间的考验。

我们知道的是朱炳仁•铜、百雀羚、张裕、五芳斋、方回春堂、万事利丝绸……

但我们不知道的是背后一个个关于匠心,关于新旧的执着。

新国货根植于国货,又幻化出新的活力,金物奖就是致力于发现和表彰这一批新国货和背后一个个“执着”的人。

发现新国货,一起加入到寻找中国好产品的队伍中,或者,成为下一个国货之光。

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)