赣州稀土借壳连续破灭 或是利益集团设下的庞大连环局

本刊记者 赵静/文

1月22日,威华股份(002240.SZ)公告称,经中国证监会[微博]上市公司并购重组委员会2015年第6次工作会议审核,公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项未获得通过。

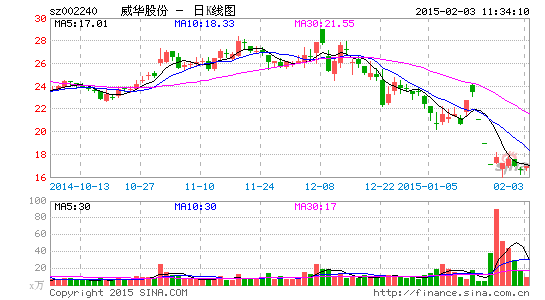

此消息一出,威华股份连续3个交易日跌停,相比于2013年赣州稀土借壳*ST昌九(600228.SH)重组梦碎后连续10个交易日跌停,威华股份的投资者相比还是幸运的。

那么,此次赣州稀土借壳威华股份再次失败究竟是什么原因呢?据证监会上市公司并购重组委员会披露的威华股份未能通过审核的原因显示,环保和关联方资金占用成为此次重组的拦路虎。

从2013年底至今,在将近两年的时间里,赣州稀土未能实现资质齐全,却又为什么在资质不全的情况下上报证监会呢?而威华股份从未对赣州稀土资质不全一事进行公告,这一关键信息对资产重组来说应该属于重大事项的范畴,而威华股份为何对这一重要信息进行屏蔽了呢?

赣州稀土借壳上市,两年前曾让*ST昌九的重组美梦破灭,如今借壳威华股份的美梦再次破灭,到底是巧合,还是利益集团设下了一个庞大的“连环局”呢?

神秘的浦江之星

从2011年开始,赣州市国资委[微博]旗下的赣州稀土借壳上市的传闻便在资本市场上流传,有着赣州国资背景的*ST昌九便与赣州稀土传出重组绯闻,基于市场对赣州稀土可能借壳*ST昌九的预期,一度面临暂停上市危机的*ST昌九,股价从2012年的11.12元/股一路飙升至2013年的40.60元/股。

然而,2013年11月4日,赣州稀土最终选择牵手威华股份,消息一出,*ST昌九股价连续10个跌停,酿成*ST昌九投资者爆仓惨案。与此同时,威华股份连续12个涨停,上演一出“乌鸡变凤凰”的大戏。

2013年,在威华股份停牌之前,持有其500万股的中海信托-浦江之星12号集合资金信托(下称“浦江之星12号”)因为公开资料中出现的投资经理姚伟龙,与曾任赣州稀土副董事长、现任*ST昌九董事长姚伟彪的名字仅一字之差,而被市场广泛质疑有内幕交易之嫌。

记者查阅公开资料发现,*ST昌九在2011年11月28日的权益变动报告中显示,江西国控曾为*ST昌九的实际控制人,而姚伟彪也为*ST昌九的内幕信息知情人,在*ST昌九公司任副总经理一职。而在2011年4月15日,赣州市政府曾发文聘任姚伟彪为赣州稀土副董事长。

精于财务、具有企业法律顾问经历的姚伟彪同时担任*ST昌九副总经理和赣州稀土副董事长,曾被外界视其为“专门负责赣州稀土借壳*ST昌九的法律事务和重组购并事项的”,并将此举视为赣州稀土资产注入*ST昌九的明确信号。

这些资料都显示,姚伟彪曾同时担任*ST昌九和赣州稀土副董事长的双重职务,而2013年姚伟彪在升任*ST昌九董事长之前,早已是*ST昌九前控股股东江西国控副总经理。这样的多重身份更让市场上的投资者质疑,赣州稀土放弃*ST昌九,作为董事长的姚伟彪早已知道,为什么不进行信息披露呢?在赣州稀土花落威华股份后,浦江之星12号精准地潜伏在威华股份里,让投资者开始浮想联翩姚伟龙和姚伟彪到底是何关系。

曾有网络传闻称,两人为本家堂兄弟关系,均系江西省玉山县人,浦江之星12号涉嫌内幕交易。但两人先后都曾对媒体称两人并非堂兄弟。

昌九重组梦醒

从2011年开始,赣州市国资委[微博]旗下的赣州稀土借壳上市的传闻便在资本市场上流传,有着赣州国资背景的*ST昌九自然成了投资者关注的对象,随后,主营业务并不理想的*ST昌九当时股价开始了一轮上涨。

然而剧情却总是波折不断,到了2011年12月份,市场上开始流传出赣州稀土欲借壳ST宏盛的传言,这导致*ST昌九的股价一泻千里,出现了连续17个交易日大跌。

沉寂半年多之后,其借壳的剧情又发生大逆转。2012年6月27日,*ST昌九公告称,江西国控与赣州工投签署了《转让合同》,双方就昌九集团85.40%股权转让事宜达成正式协议。本次权益变动完成后,赣州工投将持有昌九集团85.40%股权,并通过昌九集团持有公司6198万股,成为公司的间接控股股东。

但半年之后的2012年12月28日,剧情又一次反转,*ST昌九公告称,“赣州市国资委表示,鉴于组建国家级南方稀土大型企业集团的方向、途径、方式等尚未确定,稀土产业整合工作尚未到位,市属国有稀土企业的产业结构、资产质量等方面还不具备整合上市的条件,因此,没有将市属国有稀土资源、资产注入*ST昌九的考虑。”

受上述公告影响,当天*ST昌九以14.95元的价格跌停。但故事并没有就此结束,市场上开始出现不同的解读,亦有投资者误解为此公告是 “此地无银三百两”,认为待相关条件达到后,赣州稀土或启动资产注入。

于是,赣州稀土借壳故事的真正高潮便如此拉开,*ST昌九公司股价再次启动了新一轮的上涨,于2013年5月9日到达了最高价40.6元/股。

但令人遗憾的是,高潮并没有持续太久,则给股民们留了下“一地鸡毛”。2013年11月4日,威华股份宣布,赣州稀土将借壳上市。随之而来是*ST昌九一连10个跌停,股价从近30元/股最低跌至9.21元/股,让投资者损失惨重,部分融资客则直接爆仓。

与*ST昌九跌入地狱形成鲜明对比的是,威华股份则是美梦的开始。其股价从4.77元/股开始连续12个涨停,此后仍不断攀高。到2014年5月1日,其股价创下历史新高的30.03元/股,涨幅超过500%。

威华重组梦碎

威华股份本轮并购重组可谓一波三折。2013年11月4日,该公司就提出了重大重组预案,若交易完成,赣稀集团将成威华股份控股股东。威华股份发布赣州稀土借壳上市公告并复牌后,就连续涨停,期间因核查曾停牌,但复牌之后仍连续涨停,在当年创下连续12个涨停板的纪录。

根据2013年发布的重组方案,威华股份拟以非公开发行股份的方式向赣稀集团购买其持有的赣州稀土100%股权,交易价格为76.38亿元。公司还将以不低于5.14元/股的价格,向不超过10名特定对象非公开发行不超过1.95亿股募集配套资金,主要用于收购龙南有色60%股权、设立国贸公司和矿山建设。

2014年上半年以前,威华股份与赣州稀土重组,一路过关斩将,几乎没有遇到任何障碍。2014年5月,赣州市、江西省两级国资委先后做出批复,原则同意其重组方案,只是对涉及资产评估值略作调整,将交易总价由75.85亿元提高到76.36亿元,仅增加5000万元。

2014年6月,赣州稀土矿业公司向工信部提交了申请稀土矿山行业准入的材料,经专家审查,该项目缺少竣工环保验收文件和“三同时”手续,尚达不到《稀土行业准入条件》要求。

而在重组期间,威华股份实际控制人李建华及其女儿李晓奇还多次减持股票,共计套现约8.3亿元。李晓奇于2014年6月30日、7月1日通过大宗交易系统抛售1200万股;李建华于2014年8月25日、8月26日通过大宗交易系统累计减持1220万股;2015年1月5日、1月6日,李建华再次通过大宗交易系统累计减持1230万股。

当各方在质疑威华股份大股东李建华精准减持时,浦江之星12号早已赚的盆满钵满了。2013年11月,威华股份发布重组公告时,浦江之星12号持有威华股份500万股,2014年一季报显示,浦江之星12号已减持了部分威华股份,仅余139万股。

从2014年年初,威华股份的前三大股东相继在减持,在某种程度上来说,是否意味着大股东从开始就知道赣州稀土资质不全,重组并不能够成功,因此,此次重组失败似乎也并不意外。2014年12月5日,威华股份还在公告中表示,重组尚存在不确定性,提示投资者注意风险。

1月22日,证监会最新的并购重组委审核结果显示,威华股份议案被否的原因主要有两点:其一,威华股份此次发行股份拟购买的部分资产未取得环境保护部环保设施竣工验收及工业和信息化部稀土行业准入批准;其二,本次交易完成后形成上市公司关联方资金占用。

1月26日,证监会广东监管局对威华股份控股股东李建华采取出具警示函措施决定的公告称,李建华及其一致行动人李晓奇在半年之内违规累计减持3650万股,累计减持比例达到7.44%。

在证监会的警示函发出后,威华股份停止了跌停。而赣州稀土两次借壳失败的真相到底是天灾还是人祸,我们无从得知。

进入【威华股份吧】讨论