上海证券:蓝筹股驱动力已发力过半 切勿追高

⊙上海证券研究所 屠骏

我们认为,政府将2012年GDP预期增速下调至7.5%的三大信号意义在于坚持稳健政策、抑制地方投资冲动、为转型预留空间,市场信号意义是提示在“政策放松”方面下重注将面临风险。因此,我们认为二季度甚至今年全年,用经济拐点或政策拐点的传统逻辑来判断系统性机会恐怕都会失望,待年底回过头来看,经济、流动性乃至市场趋势,或都可概括成一个见底但缺乏趋势的“L”型。

经过2011年的单边调整,经济增速下滑与货币紧缩的基本面风险已经基本释放,今年市场面临的系统性风险不大,这也是一季度以来A股市场演绎“进二退一”式反弹的基础所在。在此期间,以前“经济差-政策松”的反弹逻辑正在逐步淡化,资本市场制度创新正在成为重塑市场结构性机会与风险的最重要原因,近期绩优蓝筹股走强,绩差股大面积下跌只是制度创新影响市场结构特征的预演。

我们始终强调“结构性”的用意在于表明:“熊”去未必“牛”来,维持大盘整市的判断,这是制订交易策略的根本出发点。

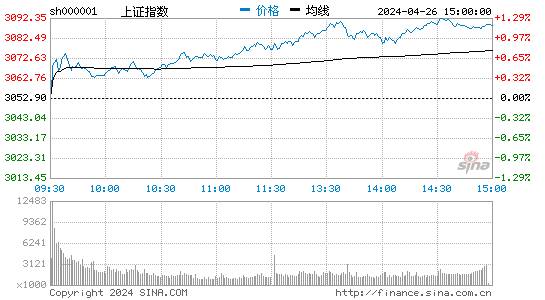

蓝筹股驱动力已发力过半

本次大盘蓝筹股行情的驱动力主要来自三方面:第一,政策预调微调预期,第二,退市制度导致存量资金重置。第三,沪深300ETF建仓的“坐轿”买盘。

首先,关于政策预调微调预期主要集中在两方面:基建投资与信贷。数据显示,今年基建增量投资对冲固定资产投资的潜力有限,例如铁道部2012年计划基建投资4000亿,同比2011年略少,更明显少于2010年逾7000亿元的水平;2011年完成的非铁路交通基础设施建设投资已经占整个“十二五”计划的23%,2012年负增长也是比较明确的。基建投资只是对冲下滑的“镇痛剂”而非促进增长的“兴奋剂”。因此,在未来经济不好不坏的“L”型中,应理性面对大盘蓝筹股估值修复的持续空间。

其次,关于信贷。在即将公布的4月份经济数据中,新增信贷无疑将最令市场关注,虽然目前市场对于4月份新增信贷回落已经有所预期,但数据披露之时,需求并未回暖将依然会受到市场审视。即使全年通过信贷扩张实现14%的M2增速目标,目前M2/流通市值也仅在4倍左右的历史地位,与2005年牛市起点上的M2/流通市值=28的流动性充裕顶峰不可同日而语。

最后,关于沪深300ETF基金建仓。两只ETF的建仓期限都是基金合同生效之后的三个月内,因此理论上未来三个月内每个交易日均有10亿左右的增量资金按照权重买入沪深300成分股,从4月下旬开始存量资金“坐轿”有其合理性,但是我们还是认为沪深300ETF基金建仓对市场的心理影响大于实际。原因在于:1、沪深300ETF基金在3个月内的建仓节奏不确定;2、从历史上看,2006年中小板ETF、2009年深成指ETF以及2011年创业板ETF建仓都与结构行情的发展缺乏必然联系,尤其是2010年4月份股指期货推出前夕,市场一致预期的大盘蓝筹股行情落空令人记忆犹新;3、如果剔除“帮忙”资金与股票换购部分,我们认为未来对沪深300成分股的刚性需求达不到500亿元的规模。

综上分析,我们的结论是:本轮大盘蓝筹股行情在流动性与估值修复两方面,后续都缺乏足够的空间,沪深300ETF基金建仓的积极意义存在,但心理影响大于实际影响。如果从2242低点起步,按最乐观的估计到我们年度策略高点目标2700点止步,目前大盘蓝筹股对市场的驱动发力已经过半。

谨慎追高蓝筹股

我们认为,A股市场系统性风险虽然已经显著降低,但盘整市的大格局没有改变。本次大盘蓝筹股行情只是大盘整市中结构性行情的一个组成部分,但却承载了市场过多的期望值。这种高于实际的期望值从心理层面看,主要是因为绩优蓝筹股切合了市场上大部分参与者的投资逻辑,同时市场也乐于沉醉于大盘蓝筹股走强的衍生现象——指数的强势。因此,很久以来大盘蓝筹股走强=牛市来临的心理定势始终存在。

就短期而言,我们还需敬畏“牛市”的惯性,本周一大盘若受欧美股市影响低开,在震荡低点上仍可主动参与资源与金融创新两条主线上的交易性机会。

但中期而言,在大盘整市的基本判断下,前瞻性地捕捉市场“预期差”的反向策略更易获得超额收益。过早的“牛市”预期可能使我们忽视依然存在的负面信息,更可能使我们丢失灵活波段操作的策略。而追高买入大盘蓝筹股同样存在风险。

新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。|

|

|

|