群益证券:12月港股投资策略

群益证券(香港)

11 月行情回顾: 欧债危机演进及相关消息牵动投资情绪

港股于11 月首四周主要受多项利空事件及消息所困扰, 再度削弱市场的投资意欲。欧盟峰会方案明显未能控制欧债危机, 后者呈扩大及恶化, 除西班牙及意大利公债殖利率持续上升至警戒水准外, 核心国及其他东欧国家公债亦开始遭抛售。另一边厢, 美国国会就削减财赤方案方面未能达成共识,虽然减赤方案未能于限期前提交将自动启动减赤机制, 但事件正突显美国目前政策的可预测性及确定性正在下降,令经济前景的能见度亦相应降低,进一步减弱投资人风险胃纳。

此外, 步进11 月中旬, 全球两大经济体系的增长动力再惹市场关注, 美国商务部大幅下调当地第三季GDP 增长至2%连同个别较预期逊色的经济数据, 重燃部份投资人对环球经济复苏持续力的忧虑;汇丰编制的中国制造业PMI 指数11 月初值显著回落至48,为过去32个月以来的最低水准,数据引发市场对中国经济内需开始现放缓的忧虑。不过, 市场对中国经济面临外内需求皆转弱的忧虑, 则加强对中国政府将加大宏观放松力度的预期,有助抵消部份利空因素及消息对股市构成的负面影响。中国面对内外需求弱化及前景恶化而通货膨胀持续舒缓的境况, 迫使中央调整以[稳定物价总水准为宏观调控的首要任务]的立场。中国人民银行于11 月30 日晚上突然发布下调存款准备金率的消息, 激励港股于12 月1 日强劲弹升。

港股于11 月首星期受希腊债务危机升温及市场对中国放宽货币政策的预期升温所拉扯,表现反覆。港股继10 月最后一周连日弹升后,在希腊上任总理突然提出就欧盟新拯救方案进行公投建议后, 市场忧虑欧债危机再呈新变数令欧元前景与欧盟的稳定性不明朗因素增加, 触发港股于高档调整。其后, 尽管欧洲央行意外地减息、希腊及意大利先后更换政府等事件曾短暂对股市带来支撑, 但事件未能阻止欧债危机恶化及扩散。意大利公债殖利率早前持续飙升, 十年期殖利率于11 月8 日首度升破7%的警戒线,令市场对意大利财务状况转弱及债务违约风险上升的忧虑升温, 触发欧债危机忧虑重燃, 拖累全球主要股市向下。

自德国于11 月中旬表示容许成员国退出欧元区及市场加深欧元区经济步向衰退的忧虑, 导致欧元区高负债国公债市场面临更大的卖压。意大利、西班牙以至法国公债殖利率于11 月中旬后持续攀升,引发市场加深忧虑欧债危机正蔓延, 并进一步威胁核心国法国的银行体系, 触发市场的避险情绪进一步上升, 令港股难免受拖累, 恒生指数及国企指数自2011 年11 月1 日的高点至25 日终盘,11 月首四星期分别累计下跌2010 点或10.2%; 以及1034 点或9.91%。

自11 月28 日起投资市场传出数项重要而正面跟欧债危机相关的传闻包括:国际货币基金组织IMF 已准备总值6000 亿欧元信贷额给予意大利、德国计划与区内其他享AAA 信贷评级的成员国发行[精英债券]以及德、法两国自行另组[稳定联盟], 尽管IMF 代表及相关国家官员已澄清部份传闻非属实, 但无损股市投资人憧憬欧债问题有新进展, 加上, 美国感恩节假期零售额创新高的消息,共同激励欧美股市自28 日起显著回升, 港股亦受此带动而开始收复11 月首四个星期的失地。

自意大利十年期公债殖利率于11 月份首度上破7%警戒线后,欧债危机的恐惧气氛再弥漫市场, 连同西班牙公债殖利率亦持续攀升,导致市场加强关注欧美银行的资产质量。根据欧洲银行业管理会(EBA)针对区内银行于2012 年6 月底前需提升核心资本充足率达9%或以上的要求, 由于欧洲主权债务投资产品价值面临下降压力, 令区内银行增资困难度增加,亦迫使欧洲金融机构需要抛售更多海外市场资产或投资产品以提升资本,而港股一直为欧美金融机构热衷投资的亚太地区主要市场之一,令港股往往成为欧美金融机构急需套现时跌幅较大的市场。恒生指数及国企指数于2011 年11 月1 日至30 日,为继台比加权平均指数后, 跌幅最大的全球主要指数(图二及图三)。

由于全球七大央行(包括中国人民银行)于11 月30 日( 亚太地区晚间)决定增加市场资金流动性, 事件激励欧美股市显著反弹, 美股三大指数当天终盘弹升4.17%至4.33%不等, 而亚太地区股市于12 月1 日跟随显著反弹。不过, 单以11 月1 日至30 日期间计算, 大中华两岸三地股市成为11 月表现最差的环球主要股市。

回顾2011 年11 月1 日至30 日港股主要产业板块表现, 只有公用事业能逆盘走稳以及电讯业的跌幅较小 , 前者轻微走高0.48%,后者跌幅不足1%。跌幅最大的板块为地产,期间下跌12.28%,相关产业地产建筑跟随,期间累计跌11.39%。主因市场担心中港房地产市场将持续受经济转弱及市场资金流动性收紧等不利因素所拖累。而资讯科技、金融业、工业制品及H 股金融板块期间表现皆较恒生指数及国企指数逊色。

12 月行情展望:

因应欧债危机不断扩散并对全球经济活动构成的威胁日增, 以联储会为首的全球6 大央行于2011 年11 月30 日亦决定自12 月5 日起把美元流动性互换率下降50 个基点, 亦额外建立暂时性的双边互换协议, 以便各央行可在必要时于自己管辖地区内提供本币以外的货币。是次行动除希望舒缓因欧债问题及恐慌引起银行系统流动性短缺的情况外,亦冀透过向市场注进流动性而促进经济活动;故此,欧美主要股市随即于当天受短暂的正面激励, 而亚太区股市亦于12 月1 日显著上升。不过, 我们认为在欧债危机正式开始受控之前,上述六大央行的措施对全球经济活动的实际帮助不大, 预计有关措施对股市的正面影响亦属短暂。

欧债危机已发展至高危时刻, 最后结果不外是: 1) 欧元货币联盟解体, 部份高负债成员国相继破产, 继后导致欧洲金融体系崩溃, 其巨大破坏力将透过银行系统传导全球经济;2)欧盟同意扩大欧洲央行职能,让后者能推行量化宽松措施; 同时成立欧元区同共债券, 以阻止欧债危机恶化。由于第一个结果对欧元区核心国的金融及经济体系必构成重创,故预期德国最终亦会在达成对成员国实施更严格的财政监管方案的前提下同意扩大欧洲央行的职能及发行欧元区同共债券。

目前市场正期待欧元区核心国加紧研制能确保加快区内成员国财政整合的方案,以便推行债务共同化计划以及授予欧洲央行实施量化宽松措施的权能, 尽管预期有关研讨需时进行, 但预估在欧盟于12 月9 日的峰会前,市场对有关欧盟财政联盟计划进展带来的正面憧憬将有助舒缓欧债

危机恶化的忧虑。值得留意的是,按照欧洲各国政府过去在处理欧债问题的经验,因在推行上述欧盟财政联盟方案以至扩大欧洲央行职能方面,各国在政治及经济利益领域仍存在较多矛盾及冲突,故预期欧债问题的最终结果最快将于明年第一季后段才明朗化,预估未来三个月,受欧债危机演进及相关消息牵动,港股仍处于反覆震荡的状况。

欧洲经济景气进一步下滑,并呈现向新兴市场蔓延之势,对中国的出口前景构成的威胁日益上升,此外,全球金融市场面对欧债危机扩散及恶化所产生的系统风险正趋升,形势迫使中国央行有须要预早通过数量型货币调控工具以再营造较宽松的流动性环球,预防欧美金融系统一旦爆发危机产生的外溢风险。故我们预期中国人民银行继今年11月底开始下调银行存款准备金率0.5%后,于2012年首季将最少再下调存款准备金率一次,每次幅度为0.5个百分点,相关预期效应将对港股短期内带来稳定作用。我们相信恒生指数于17500点已反映大部份宏观不利因素及市场对欧美金融系统爆发危机的顾虑(相当于2012年预估PB1.1倍以及2012年预估PE8.8倍)。如欧债危机呈稳定下来的迹象,在美国经济持续展现较预期理想的表现下,中国货币政策实际已由紧缩转向宽松以及政府未来加强推动经济结构性改革,皆可导致中国风险溢价降低,有利资金回流港股。

值得留意的是,由于货币政策对实体经济的影响需时,且目前中国银行业的存款准备金率仍然处于高水准,反映中国在外内需求弱化下,预计未来三至六个月其经济指标仍然呈现恶化趋向,相关数据及市场对经济放缓加快的忧虑,将在未来三个月仍将对港股不时带来负面影响。

整体而言,股票市场气氛改善,中国正式把货币政策由[稳中从紧微调]转至[稳中趋松]的因素,将令港股的政策风险降低,有助恒生指数于今年底前回升至21000点,相当于2012年预估本益比10.5倍。就投资策略上,由于预期港股在未来三个月内仍主要受欧债危机演变及相关消息所牵动,整体表现将较反覆而预估期间震幅亦高达30%以上,故建议待恒指再回落至18000点以下,才开始收集: 1) 产业受惠中国目前经济发展及政策的龙头股或具竞争优势的企业股份;2)盈利增长持续力较佳以及现金流较强的企业股票。12月份我们看好的产业包括:中国内需消费、内银、天然气相关、新兴产业。

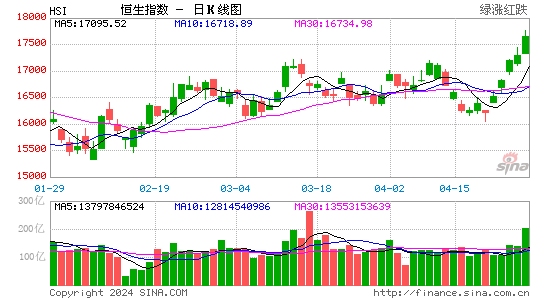

恒生指数2011年12月的预估区间:17500至21000;

恒生指数2012上半年的预估区间 :17100至22500;

国企指数2011年12月的预估区间:9500至11800

国企指数2012上半年的预估区间 :9000至12500

新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。|

|

|

|