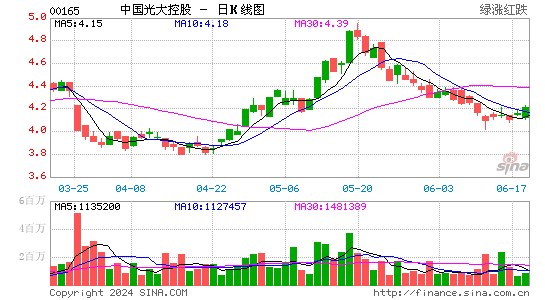

借道投资业务 光大控股摆脱银行证券依赖症

陈莹莹

光大控股正力图摆脱对光大银行(微博)、光大证券的依赖。

3月22日,中国光大控股有限公司(下称:光大控股,00165.HK)在公布2011年度业绩。业绩报告显示,该集团去年税后盈利19.22亿港元,与上一年度基本持平。但是,集团持续经营业务税后盈利为14亿元,同比下降23%。在去年抛售光证国际51%股权,光大控股非持续经营业务税后盈利上升385%,至5.22亿港元。

“光大控股一直在往不再依赖内地银行和证券业务贡献的方向发展。”光大控股执行董事兼行政总裁陈爽告诉本报记者。过去几年里,来自光大银行和光大证券的收益从原来的70%下降至50%。

与此同时,光大控股的投资业务却大幅增加,去年共增加投资项目13个。此外,陈爽还表示,在资本市场情况尚未改善的情况下,光大控股对集团三大核心业务仍会采取早前“缓、减、展”策略,即一级市场投资放缓,二级市场投资减少,对结构性投融资业务大力发展。

新增投资项目13个

光大控股业绩报告显示,截至2011年底,该集团税后盈利19.2亿港元,除日常经营业务贡献外,来自光大证券的盈利贡献为6.37亿港元,比去年同期减少24%,来自光大银行的股息为港币2.12亿元,比去年同期增长154%。

光大控股是光大证券的第二大股东和光大银行的第3大股东。在很长时间内,这两家公司一直是光大控股的两匹“现金牛”。

“光大控股仍严重依赖光大证券和光大银行,及出售光证国际所得,这的确存在较高风险。”海通国际中国业务部副总裁郭家耀告诉本报记者,目前光大控股做出较大战略调整的步伐不大,因此,今年的业绩还会主要看内地证券市场的发展和银行业的表现。

事实上,面对市场对光大控股的质疑,光大控股一直在为摆脱依赖 “现金牛”而努力。

2011年5月,光大控股以8.91亿港元对价向光大证券出售光证国际51%股权。此项交易为光大控股带来约5.12亿港元的收益。

业绩报告显示,目前,光大控股对光大银行、光大证券及光证国际的控股权分别为4.51%、33.33%及49%。

“光大控股持有光大银行是为了帮助光大控股进行内地业务的开拓。”陈爽坦言,光大银行拥有广泛的业务网络,光大控股需要以此为依托拓展新业务。

除了抛售光证国际,光大控股还在不断增加主营业务投入。截至去年底,光大控股共有投资基金12个,基金已募资总额为168亿港元,基金已投资项目共36个,公允值约177亿港元。其中,2011年新增投资项目13个。投资项目涉及境外私募基金、境内创投基金、(房地产、基础设施及低碳新能源)产业基金、对冲基金及中小企业二级市场基金等。

“2012年,光大控股肯定会有新的基金。”陈爽拒绝透露今年新增基金数目,但表示会新增医疗行业的基金。

此外,该公司还新设了结构性投融资项目,向具有良好信贷及资产背景的客户提供具备股权投资功能,又有中短期融资性质的结构性金融产品。去年该业务税前利润为3.74亿港元,其中包括退出4个项目并收回相关融资,目前,所余6个项目保持正常运营。

“缓、减、展”策略受质疑

市场对光大控股投资节奏放缓亦显担忧。

2011年,在资本市场情况总体不佳的情况下,光大控股对直接投资、产业投资和资产管理三大核心业务采取的基本策略是“缓、减、展”。以上策略似乎影响了该集团去年的业绩。

光大控股业绩报告显示,光大控股直接投资业务录得税前利润7亿港元,比上年同期减少48%。年内直接投资共新增8个投资项目,未退出的投资项目总数增至30个。另外,受市场大幅下跌影响,同为集团核心业务的资产管理业务年内亏损2.76亿港元,旗下两个基金——龙腾基金和中小企基金亏损2.06亿港元,所管理长期投资组合减值7000万港元。

对此,陈爽却认为,谨慎投资策略不会造成对业绩的影响,主要是因为在推出二级市场长期投资项目的同时,亦增加了对结构性投融资业务等项目的投入。

陈爽透露,光大控股现有资金较为充实,今年仍有并购企业的打算。今年光大控股的策略是继续减少对二级市场的长期投资,而要求旗下基金增加对一级市场Pre-IPO项目的资本注入。另外,结构性投融资业务将是今年业务重点。

以往,光大控股的运营平台为“3+2大资产管理”模型,其中,“3”为其核心业务:直接投资、产业投资和资产管理;“2”则为非持续经营业务,包括经纪及财富管理和投资银行。2012年,该集团将核心业务的“3”整合为一级市场投资、二级市场投资和新设的结构性投融资。

郭家耀表示,虽然光大控股高层表示今后将重点发展结构性融资业务,但做出此转变并不容易,预计要2至3年后才能对盈利产生贡献。

|

|

|

|