康健。(CFP 供图)

劳工对日企进行索赔诉讼。(CFP 供图)

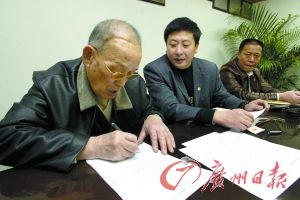

对话二战中国劳工对日索赔案律师团团长

对日索赔一波三折 部分劳工拒绝和解要求道歉赔偿 坚持日方要确认事实承担责任

近日,据媒体报道,针对三菱公司为每人提供10万元人民币补偿款,中国的受害劳工刘仕礼明确表示拒绝。他坚持,日方应“道歉赔偿”,不会与日方和解。

在刘仕礼拒绝接受这笔补偿款之际,三个受害者劳工团体上个月表示将接受这一协议。

日前,记者采访二战中国劳工对日索赔案律师团团长康健了解到,她代理的受害劳工团体,在今年2月份就已经“中止”了与三菱公司的和解谈判,主要原因是三菱公司的“协议书”毫无诚意。无论在正文或附件,均没有提及“赔偿”或“补偿”字样。而所谓的“10万元补偿款”,在文字上的表示是,“为中日友好做出贡献”支付的款项。

她说,对于事实,日方必须要明确、清楚、无误地确认下来,承担责任的形式也必须要确认。赔偿金额如果过低不能显示出加害的严重性,对于受害者也是不公平的。

文/广州日报记者张丹

战争期间,刘仕礼作为八路军战士参战。1944年被俘后,他与其他约300人一道被押送到日本,并被迫于三菱公司在北海道的一个煤矿里劳动了一年,直到日本向盟国投降。他回忆道:“我们吃不饱穿不暖。他们经常毒打我们,甚至杀害我们当中的一些人。有几个中国人打算逃跑,但被抓了回来,大冬天脱掉他们衣服毒打。”

当被问及三菱公司的协议,刘仕礼坚持称:“什么和解?他们欠我们的,他们应当道歉赔偿。我不会与他们和解。”

为何不接受“和解”?

劳工认为条款“屈辱”

广州日报:日前,有报道称已有三个中国劳工团体接受了三菱每位劳工10万元的赔偿方案,是吗?

康健:是的。这三个劳工团体尽管对于其赔偿方案仍然还有不满意的地方,但是考虑到幸存者高龄,所以,他们表示可以接受。但目前他们都还没有签字。

广州日报:这三个团体是否包括你所代理的劳工团体?

康健:不包括。目前,在国内共有五个受害者团体,我们这个团体包括代理起诉的原告和二战中国劳工联合会三菱劳工分会。律师团成员认为,三菱公司发来的协议书毫无诚意。因此,律师团及40名原告决定,今年2月11日起中止与三菱公司的和解谈判。

广州日报:目前劳工团体中在世的劳工年纪是不是都已经很大了?

康健:是的,在世的劳工已经很少了。跟我们签委托书的十二位老人,不接受这样的和解,他们认为这是“屈辱”的条款。在此之前,加拿大亚洲二战浩劫史实维护会(史维会),曾发表声明称,对于拒绝接受三菱和解的劳工,他们发出倡议,海外华人给这些幸存者每人10万元的慰问金,这样就可以解决那些对三菱和解不满意但考虑到劳工高龄的后顾之忧。目前,他们正在联系国内的某个慈善机构进行捐款。

广州日报:他们觉得三菱和解协议中的条款是“屈辱”的条款?

康健:是的,这样的和解协议是很遗憾的。

广州日报:据统计,从1995年花岗受害者对日索赔以来,除了“和解”之外,大部分都败诉了,主要原因是什么?

康健:过去在日本的法院有过一审和二审,其中四个劳工案件曾经有过胜诉,但最终还是败诉。尽管最终败诉了,但根据判决,(日企)对中国劳工造成了严重伤害的事实被认定了,因此,从律师角度来看,是“败中有胜”的。

一审二审败诉的原因,有超过时效、有个人不具有法律意义上的主体资格,就是个人没有资格告国家。但在2007年4月27日,日本的多个地方法院同一天做了五个判决,针对劳工案的判决,其中不再提时效问题了,也不再提个人不具有法律意义上的出庭资格等原因了,它只有一个理由——中国放弃了包括个人在内的索赔请求权。在这个判决的当天,中国外交部发言人就表示,日本单方面解释合约是非法无效的。

实际上,主要原因是日本刻意要推卸责任,所以在法律判决书上写这个根本不能成立的理由。这个判决应该是政治立场的体现,而不是法律的体现。

法院受理与庭外“交锋”?

“对判决应没有实质影响”

广州日报:2014年,北京市第一中级人民法院[微博]受理二战中国劳工索赔诉讼,与此前多起对日索赔诉讼不同的是,此次是中方的法院受理诉讼,两者有着怎样的区别?会产生什么影响?

康健:从公平审判的原则来说,应该也没什么更多的区别。但是,北京的法院不会受那种错误的历史观影响。日本的这种错误立场是逆历史潮流的,与人类起码的价值观相背离的。不受错误历史观的影响,那么剩下的就是事实和法律的问题了。日本的法院判决都已经无可争议地确认了这些事实,那么,在事实上就没有什么争议。北京的法院判决会更客观一些。

广州日报:从去年受理索赔诉讼至今,已经过去了一年半的时间,其中经历哪些阶段?目前的形势如何?拖长诉讼期,将会产生怎样的影响?

康健:一开始是送达阶段,它的时间比较长。而且这么多文件,需要翻译成中日两国文字。原定于今年3月12日开庭,三菱公司有意认为送交的委托手续不全,导致不能按时开庭。委托手续对于任何一个代理律师来讲,是最平常不过的一个手续,不可能是不完整的。

但在手续完善之后,三菱又马上提出了管辖权异议,认为北京法院没有管辖权。所以双方就管辖权问题,在4月7日又进行辩论。这些都是造成诉讼时间一再拖延的原因。但这些对于高龄幸存者能不能看到满意的结果造成影响,原告还没有动摇信心,即使他们看不到结果,也要把这件事做下去。所以拖延时间对判决应该没有什么实质的影响。

赔偿金额如何确定?

“参照以往判决赔偿金额”

广州日报:日本三菱材料和解方案提到,公司计划补偿每人10万元,其中仅提到了“补偿”而非“赔偿”,两者是否有区别?作为中方诉讼的代理律师,我们是否收到了“和解”文案?是否提及计划补偿每人10万元的方案?

康健:整个“和解协议”的正文及其附件中,没有“赔偿”和“补偿”的字样,也没有这样的意思。这个10万元,在文字上的表述是,“为中日友好做出贡献”支付的款项。针对“和解”文案,去年12月底,我们提出了十几条修改意见。我们认为,在基本事实上是没有讨价还价余地的。基本事实必须清晰,对于基本事实的关键词应该表述清楚,问题的性质以及需要承担的责任都应该表述清楚,但是,他们恰恰在这些关键词上全部打“马虎眼”。

广州日报:有报道称,针对三菱的起诉中,要求赔偿的金额是每人100万元人民币,是否有相应的法律依据?据称,之前的索赔金额在不断变化,由10万元,到30万元,再到50万元,索赔金额变化是基于怎样的原因?

康健:在日本法院起诉时,要求每人赔偿2300万日元,折合人民币100多万元,法院全额支持。日本有关方面马上表示上诉了,但地方高级法院也支持补偿中国劳工每人1100万日元,折合人民币70多万元。我们认为100多万元看似金额高,但实际上并不高。

中国劳工遭受的虐待是非常残酷的。其中的30万元、50万元也是参照着美国在上世纪80年代末,曾补偿在战争时期对集中关押的日本人2万美元、加拿大补偿3万加元,在当时折合人民币三四十万元。

如果金额过低,不足以显示加害者忏悔的诚意。更何况包括三菱在内的公司,它们不仅仅只是没有支付劳工酬劳,而且还从日本政府拿到了一些补偿。所以从经济上说,我们提出补偿中国劳工的费用也不高。

不能触碰的“底线”

确认事实,承担责任

广州日报:你也在报道中回应称,并非已达成全面和解等,如此的庭外交锋是否曾经也有,这样是否会对诉讼双方产生影响?

康健:三菱在“和解”方案中,对受害者这一方做了很多限制,这不是一个加害者真诚和解、谋求受害者宽恕的一个和解文书。而像是一场商务谈判,拿了钱后要如何如何,要做很多保证。所以,根本是不可能做到全面“和解”的。

是否会对诉讼产生影响,我认为,实际性的影响或许没有,但是,三菱可能希望造成舆论的压力来逃避审判。大团体已经达成了全面和解,这实际上就把我们这个小团体给“绑架”进去了。但事实是,他“绑架”不了,也“吸收”不了。

广州日报:目前,针对诉讼期不断拖长,中方劳工也随着年龄增长相继去世,作为律师团,最好的解决方案是什么?不能触碰的“底线”是什么?

康健:我们从来不拒绝和解,但是能够早一点解决是最好的。同样,我们也不愿意将事实真相作为“筹码”,这点律师与委托人是达成了共识的。我们的“底线”是,对于事实,必须要明确、清楚、无误地确认下来,承担责任的形式也必须要确认。绝不能说,连加害的责任都还没有确认,就成了“对中日友好做贡献”了。该承担的责任在承担完之后,你可以说为“对中日友好做了努力”。

在赔偿金额方面,也不能过低,如果过低的话,不能显示出加害的严重性。赔偿金额过低,对于受害者是不公平的。