独唱团都唱了些什么

作者:■本报记者 刘墨

|

|

——韩寒

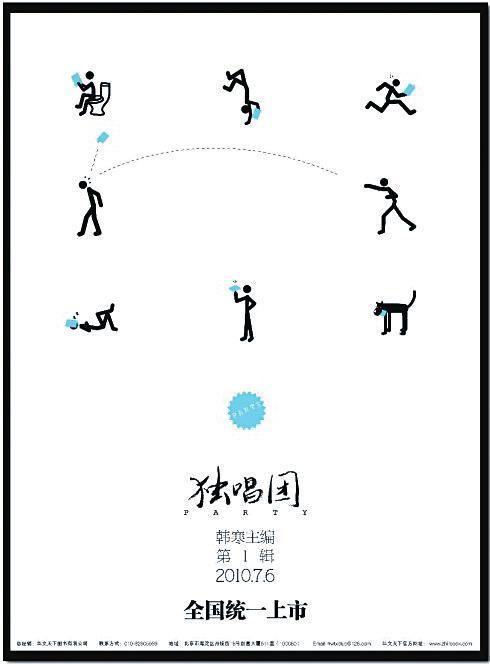

当纯文学杂志大多奄奄一息时,韩寒主编的《独唱团》一上市便热卖10万册。很简单,那是“韩寒”的杂志。是因他的不按常理出牌而被抢购一空,还是他口中“回到常识”的初衷呢?“第一期是个意外,是假象,”韩寒的回答表明他很清醒,“很多人都是出于好奇或者支持,以后逐渐稳定下来才是真的。”

韩寒的团队为《独唱团》选了件牛皮纸外衣。一直都很喜欢牛皮纸,因为它骨子里透着一种低调的纯粹和真实。写在上面的字更像是守卫它的战士,简单的罗列也能形成一种不可回避的力量。

独唱团、韩寒、周云蓬、蔡康永、罗永浩、石康、林少华、梁朝辉等等这些印在牛皮纸上的名字,都一时间变成了一个个宣言,这一个个宣言的源头是韩寒宣称自己所办的杂志是一份文艺类杂志,一本文学杂志。

他又一次打破了常规,用他的说法,是回到了常识。

重拾理想

“总有一些世界观,是傻B呵呵地矗立在那里的,无论多少的现实、多少的打击、多少的嘲讽、多少的鸽子都改变不了,我们总是要怀有理想的。”韩寒的卷首语是转载率最高的一篇。有意思的是,模仿电影《肖申克的救赎》里主人公在圣经中藏锤子的桥段,在书页的中间放置了一把锤子的形状。

“这把锤子既不表示《独唱团》是圣经,也不表示这是通往自由之路,只表示,得挖好久啊。”韩寒的回答幽默一如既往。

杂志的首篇是周云蓬的《绿皮火车》。这是经编辑部全体成员投票,与罗永浩的《秋菊男的故事》PK后的结果,最后决定放周云蓬的《绿皮火车》。原因是相比之下,周云蓬的这一篇“更抒情,更柔软,更文艺”。

“去年,具体时间记不清了,韩寒有一天给我打电话说要一篇稿子,没有具体说什么内容,说随便拿一篇就可以。”周云蓬说,他半纪实半回忆的《绿皮火车》记述他坐绿皮火车看病、旅行的经历。在豆瓣的“最喜欢文章”投票中,此文获得的投票仅次于“所有人问所有人”及韩寒的文章。有人看了《绿皮火车》,到周云蓬的博客去问好。有人说看了之后想辞职去浪迹天涯。

这就是韩寒想要的,带给大家去实践理想的那种冲劲。这是这个时代最难能可贵的东西,因为这些往往被认为是不现实的东西。这个世界已经很现实了,我们把这代人,“70后”尾和“80后”那代人的理想都拴在了房子上,他们很多人的生活已经没有趣味了,只看到房子。越是急,越是买不起房子,房价不停地往上升。满脑子想的都是这些,无论是谈恋爱还是结婚,都会跟特别现实的社会有关系。那些理想,包括年少时候的梦想都已经被抛得很远了。而重拾这些东西需要一种力量。

《独唱团》输出的并非什么价值观,也许就是这种力量和勇气。

编辑部的故事

《独唱团》工作室在上海远郊,淞江区的一个社区里。韩寒在这里租了一个公寓作为办公地,这里有舒适的沙发、宽大的阳台、小小的会议间。

12个人中,一半以上的编辑都住在同一个小区。一位去拜访的朋友羡慕不已地感慨,他们过的简直是《老友记》里的生活。

“我们的人像《水浒传》的人,是那种你看不出来是什么人的人”,比如文字编辑的摄影水平非常高,美编同时是奈保尔的粉丝。行政孙强是韩寒赛车的领航员,被称做中国最好的领航员。还有一个编辑在国外留学时学的是咖啡和摄影。

编辑部的典型一天是这样的:早上10点半,看完一场球赛后来工作室。工作从下午一两点钟开始,大家争吵某个作者或某个稿件是否能上,讨论封面应该用什么样的形式、材质和质地。

韩寒会提自己的看法,但从来不“独裁”。“韩寒是一个温柔的男人,很善于留白。”执行主编马一木说,韩寒会把判断交给各个责任编辑去做,不急着说出自己的看法。在一些意见不集中的问题上,以集体投票的方式解决。

意见出现胶着的时候,大家会到阳台休息,看楼下邻居的猫狗。韩寒是一个游戏高手,他可以原创出各种各样好玩的游戏,比如团一个纸团做球,看谁能躲过。晚上会去一个编辑家里吃她做的点心和咖啡。据说,招她进来的一个很大的原因就是她会世界上所有咖啡和点心的做法。

编辑部的工作内容还包括每周踢球、打游戏、玩航模、“杀人”、看电影。马一木说,在这里工作,经常不会感觉到是工作,“就像一次赛车,我们共同开车要赢过所有人,或者像一场游戏。”

韩寒会通过杀人游戏来了解每个人的性格。“每个人跟他接触都是从杀人游戏开始的,”通过游戏,一个人沉着或是单纯,很快就能暴露。至于韩寒自己,

则是一个很难暴露的高手,“一个暗藏杀机的人,你永远不会知道他下一步要做什么。”

“韩寒的人生目标,就是让这个世界好玩起来”,据说,韩寒收集了厚厚一叠通不过审查的段落、词汇、句子,这对他来说也是一种全新的认识。

编辑们已经开始投入下一期杂志的工作,马一木说稿子其实已经基本备齐,争取9月1日面世。下一期《独唱团》有可能会是一本完全不一样的杂志。“可能封面材质完全不一样,也可能里面的栏目、版式、字体都不一样,也许某一期的主编不是韩寒,而请一个读者来做主编。韩寒有一种很大的特点:就是喜欢做不一样的事情。我们的杂志也可能是一本不一样的杂志。”

文学的力量

“不一样”的杂志到底意味着什么?韩寒说,我只是想让大家看得很开心,享受很好的一个阅读的过程,感受到自由的气息,而非政治化的东西。

当有人在树荫下看一本诗选时,旁人则会笑着问:看这书有什么用呢?当韩寒的《独唱团》出炉了,这个问题同样会蹦出来。

我们这个社会变得越来越急功近利了。有人刚读了一本书,就想马上能通过它找到一份工作;有人读书是因为想通过这个途径获得很高收入;有的人想通过读一本书马上能搞明白一个道理,掌握一门技术;有的人想读一本书是因为别人都在谈论它;有的人读一本书是因为它是与当下热门的专业相关:管理学、经济学、会计学、证券、房地产……

于是,从韩寒决定要办一份杂志的那一刻起,我们就开始赋予他极大的意义。即使韩寒宣布这将是一份文学杂志,即使他一再声明,不要对这份杂志赋予太高的期待,我们依然希望它能成为一个公民读本、一本和公共性相结合的杂志。

2001年5月,当苏珊·桑塔格获得耶路撒冷文学奖时,她提到了我们现在对文艺作品的这种功利期待:

“但是一个作家不应成为生产意见的机器。诚如我国一位黑人诗人被其他美国黑人责备其诗作不抨击可恨的种族主义时所说的:‘作家不是投币式自动唱机。’”

现在,我们难道不是希望韩寒和这份杂志,成为一个“投币式自动唱机”吗?我们把我们想要的话题,想要的内容抛给韩寒,我们希望他和那本杂志,能够“唱”出我们所喜欢的调调。

能不能换个态度来看这份文艺杂志呢?能不能让它回到它的本身,让文艺作品去真正起到它们本身所应该起到的作用呢?

同样是在耶路撒冷文学奖的颁奖典礼上,村上春树谈到过这种作用:

“我写小说的理由,归根结底只有一个,那就是为了让个人灵魂的尊严浮现出来,将光线投在上面。经常投以光线,敲响警钟,以免我们的灵魂被体制纠缠和贬损。这正是故事的职责,对此我深信不疑。不断试图通过写生与死的故事、写爱的故事来让人哭泣、让人惧怕、让人欢笑,以此证明每个灵魂的无可替代性——这就是小说家的工作。”

那么,我们还愿意从一本文艺杂志中,从一部文学作品中去寻找那无可替代的灵魂吗?

同样是桑塔格,她用自己的亲身经历,阐述了文艺作品的这种作用:

“1993年4月,桑塔格去萨拉热窝看望儿子,他是一位战地记者。在这座被炮火四面围困的城市里,揣了四只手电筒来到这里的桑塔格总想干点什么。有人建议说:‘导演一出戏吧。这里有很多演员无事可做。’于是,桑塔格选择了《等待戈多》这个剧本并组织演员排练。但做出这个决定意味着冒生命危险:炮弹四处爆炸,没有食物,没有电,没有水……。在《萨拉热窝等待戈多》一文中,苏珊·桑塔格写道:‘在信使宣布戈多先生今天不会来但明天肯定回来之后,弗拉迪米尔们和埃斯特拉贡们陷入悲惨的沉默,我的眼睛开始被泪水刺痛。观众席鸦雀无声,唯一的声音来自剧院外面:一辆联合国装甲运兵车轰隆隆碾过那条街,还有狙击手们枪火的噼啪声。’”

这就是文学的力量,这种力量我们曾在不同的国家,不同人的叙述中看到过:在龙应台的《大江大海一九四九》里,我们看到的是5000个学生,一路逃难,到达越南,辗转大半个中国,到最后只剩不到300人,但是那本《古文观止》被一路读了下来,“完整的一本书,没少一页,只是那书纸,都黄了。”;在电影《死亡诗社》里,我们看到那群背景各异的孩子们,在黑暗的洞穴里,朗读自己创作或者喜欢的诗歌;在丘吉尔的传记中,我们看到他到达战壕里时,身边带着的只是一套袖珍《莎士比亚全集》;我们看到,9·11之后,是奥登写于1931年9月1日的诗歌帮美国人渡过了最初的动荡期……

但是现在,我们只在我们身边看到人们捧着《中国不高兴》来发泄自己莫名的情感;只看到人们在证券、财经、管理类书籍旁边流连忘返;只是看到人们焦虑的妄图在一本书中,找到所有问题的解决之道;只看到人们一遍一遍地问:看这些书能有什么用?

我们看到了所有的这些在我们身边不断上演,但是我们却再也看不到桑塔格在战火中的戏剧;看不到那书页破碎的《古文观止》;看不到谁还在读莎士比亚——更何况奥登的诗歌——请问,奥登是谁?

于是,不断有人酷酷地声称在我们这个时代——文学已死;我们不愿意相信韩寒所办的是一份单纯文学意义上的杂志;我们不愿意去相信文学所传递给我们的价值和意义,我们只愿意看到我们希望看到的;我们更不愿意去寻找那独特的、无可替代的灵魂,如果在寻找的话,我们也会问问,它多重?能换算成多少钱?

那么这个时候,我们还怎么好意思喊:文学已死呢?也许将要“死”掉的,只是我们自己。套用安·兰德说过的一句话:我们背叛的不是文学,我们所背叛的是自己的灵魂。

|

|

|

|