|

|

融合中西绘画的骁将

|

|

|

|

李斛,号柏风,1919年生于四川大竹。1942年考入由南京迁往重庆的中央大学艺术系,并和宗其香一起被徐悲鸿选为进行中西融合试验的重点培养对象。在徐悲鸿画派受到非议的情况下,李斛决心最大也最忠实于徐悲鸿的教学体系,他以极坚实的素描基础和对笔墨技法的悟性,很快地创造了自己融合中西画法的样式。1946年,他在重庆举办个人画展,徐悲鸿为之惊喜,题词赞叹:“以中国纸墨用西洋画法写生,自中大艺术系迁蜀后始创之,李斛仁弟为其最成功者。”同年,徐悲鸿又为题词:“中国画向守抽象形式,虽亦作具体描写,究亦不脱图案意味。李斛弟独以水彩画情调写之,为新中国画别开生面。”1948年起,李斛定居北京,先后于清华大学营建系,中央美术学院绘画系,彩墨画系(后改中国画系)任教,继续拓展徐悲鸿的教学体系,并把自己的艺术样式不断升华,成为现代画史上独具一格的人物画家。不幸于1975年病逝,享年仅56岁。但人们不会忘记他——在人类20世纪的艺术史上,在中西融汇的艺术长河里,他是一颗永不殒落的星。

李斛作为徐悲鸿的学生,继承了徐悲鸿的基本思想,一是以素描作为造型基础;二是重视师法造化,以创立中国现代的人物画样式。李斛的新贡献在于,他不仅主张吸收素描之长,还主张吸收油画的丰富色彩和水彩画的表现技法拓展人物画的技巧;他不仅在四十年代像蒋兆和那样地直面人生,以批判现实主义的精神揭示了人间的悲剧,而且在五、六十年代真正地深入到了新的生活之中,关怀民众之生活与情感的新变,创作了一大批富有新时代精神的作品。如果说,在融合西画的现实主义人物画这条道路上,徐悲鸿和蒋兆和在三、四十年代创造了第一个高峰,李斛主要在五、六十年代和其他一批人物画家共同创造了第二个高峰,并且是第二个高峰中的代表画家之一。

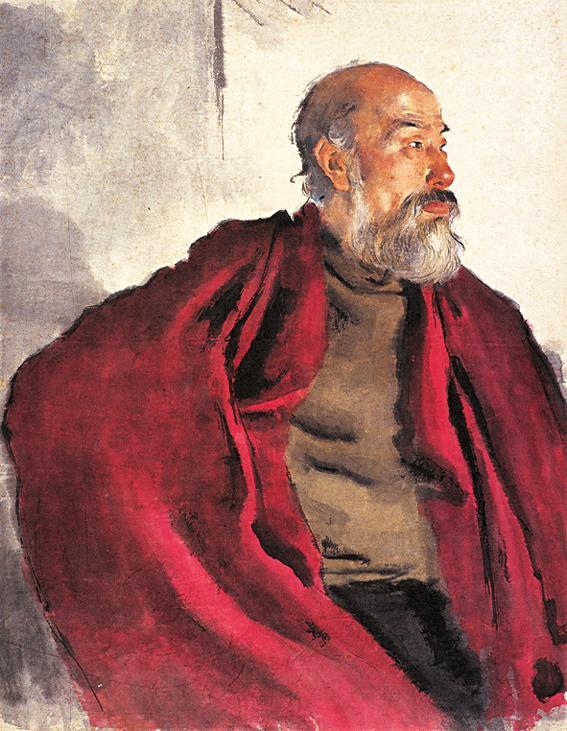

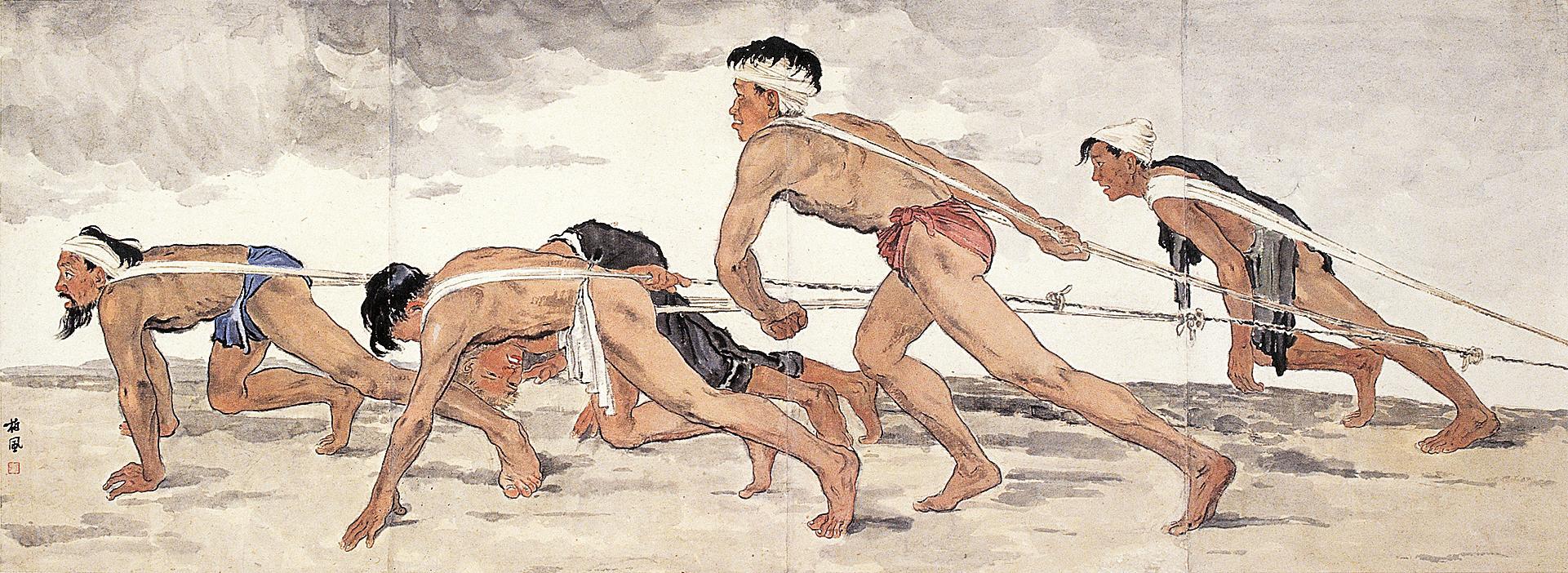

李斛与前辈画家徐悲鸿、蒋兆和等同在一个艺术流派之中,但在艺术风格上却有很强的独立意识。从总体上来讲,在写实的一路中他的画风较为清雅,在水墨画家中他更注重用色彩来塑形。其四十年代的作品和五十年代的部分作品如《嘉陵江纤夫》(1946年)、《工地探望》(1954年)、《广州起义》(1959年)等比较注重水墨的皴擦和渲染,笔法也比较粗放,墨与彩分别有较大的独立性。但是他五十年代的《毛主席您是我们幸福的保证》(1954年)、《披红斗篷的老人》(1956年)、《印度妇女像》(1956年)等作品,却把相对自立独立的皴擦几无痕迹地融化到色彩的塑形手段之中了,这种是否可以称之为真正“彩墨画”的作品,在墨与彩的交融中实现了整体的统一。其中《披红斗篷的老人》成为课堂写生的典范,而《印度妇女像》和《贝亚杰肖像》(1956年)笔墨灵动、造型精研、神采奕奕,堪称为彩墨肖像气韵生动的精品。《女民警》等作品的面部则基本类如水彩画的塑形语言,并且与雅洁的衣纹线条在相互对照中取得一种新的统一。我认为,正是这五十年代以来的后两类作品使之区别于蒋兆和以力线和皴擦见长的水墨人物画风,也区别于徐悲鸿以粗浑的线条和几乎平涂的色彩所形成的格调,是李斛之所以是李斛的以墨与色大幅度交浑充溶的代表性画风,也是中西画法融合的个性化的典型表现。虽然五十年代末期在素描教学大辩论之后他同时意识到了民族艺术独特的魅力,曾经有意识地补修传统绘画,且成功地创造了线造型的《关汉卿》、《母亲》等作品,但这并未构成李斛的主体风格。他的主体风格就是中西融合,并主要是西画写实的色彩语汇包容的素描原则与中国水墨画的融合。这是一条中西合璧的艺术思路,而且李斛已经形成了自己的一套带有体系性的造型技巧。这本是一条完全允许和完全可能取得进一步完善的艺术思路,但是一顶被上了纲的“民族虚无主义”的帽子既使他转向了传统笔法的研究,也堵塞了他自己那条理想的窗口。诚然由此使他的作品更具有了中国画的味道,但是也失去了李斛自己的独特味道,得乎失乎,其说不一,在我看来,终是一憾。当然,李斛无论如何变法,中西画法的比重无论如何倾斜,他还是他,他还是以他严谨、秀雅、活泼的艺术表现流露着他的气质和个性。

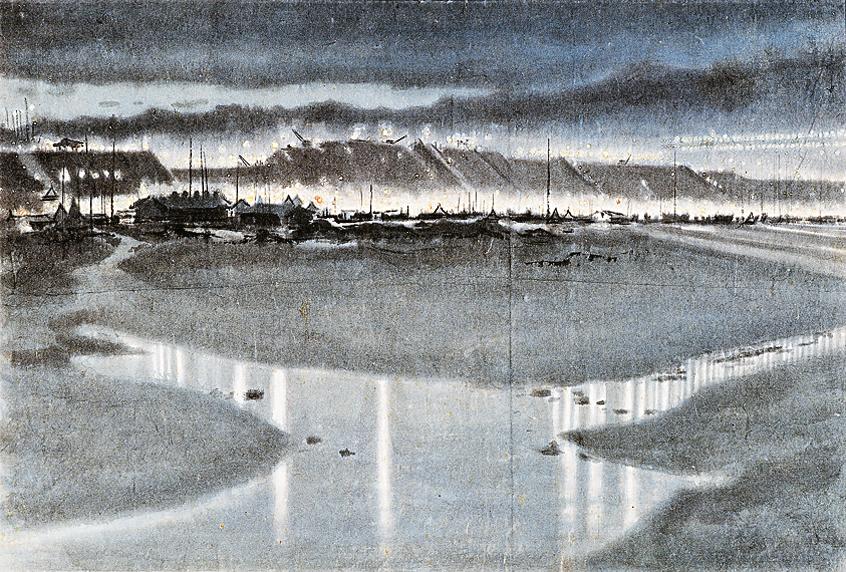

李斛在现实主义这个系统里,但不是蒋兆和那样深沉的悲剧艺术家,而是一位严谨精微的抒情诗人。他不仅为我们留下了一批画风独特的精品,他的理论见解也是一笔宝贵的财富。他在1963年起草的一份《创作方法提纲》中认为,艺术有学习、生活、技巧三大类。学习是为了树立正确的观点,包括正确的艺术观点,正确的认识生活、正确的思想感情,而且这一切要靠画本身来说话,而不是靠公式与定义组成。他认为生活是艺术宝库,是无底洞,对生活要爱得发狂,而且要在生活里不断“充电”,只有这样,才会激情似沸,才会文思如涌,才能避免从概念出发。在艺术技巧方面,他特别强调艺术感受能力,认为“形象感受就是绘画的开始”,并特别注重形式法则,这位同时热爱体育和热爱音乐的人也把节奏和韵律引入了他的绘画理论和艺术表现,这在革命历史画《广州起义》(1959年)那排山倒海的气势里得到了集中体现。他对这一切都十分认真,十分投入。他认为搞艺术“不能做小买卖”,“在艺术上就是要强求,不怕费事”,他就是这样一位以“胸怀远志,不畏近难”为座右铭的人,这种精神对于以复杂的人和人类社会为对象的人物画家来讲实在是非常必要的一种内力。正是赖于这种内力,他才终成为融合中西的卓有成就的一员骁将,不仅在人物画方面,也在夜景山水画等方面闪烁着他的艺术光辉。尤其1954年所作《武汉大桥桥墩工程夜景》波光粼粼,灯火闪烁,倒影跳荡,可谓参用西洋画法表现新中国生产建设图景的代表作,后期又以融汇了北宗笔法的《三峡夜航》(1972年)使其成为现代夜景山水的独特发现者。

在中国现代画史上,因有借古开今和借洋兴中两大派系有过激烈的论争,而且都曾不无偏颇地分别有过闭关自守和民族虚无两个极端。徐悲鸿及其学派传人既对中国绘画的开拓有过贡献,亦毫无例外地有其局限而毋庸避讳。但站在“游于艺”及艺术“和而不同”的立场上,正如徐悲鸿、李斛对齐白石的尊重,和齐白石对徐悲鸿、蒋兆和的称赞那样,多种不同的艺术流派当相互尊重与宽容,且各有其不可替代的贡献被记录于史册之中。在李斛诞辰90周年的日子里,当我们品味其精品之时,完全会陶醉于艺术之中,仰望艺术星空,那澄澈的蓝天上,李斛那颗星座依然闪耀着独异的历史的光辉。

(作者系中国美术馆研究馆员、中国美协理事兼理论委员会副主任)

新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。