|

|

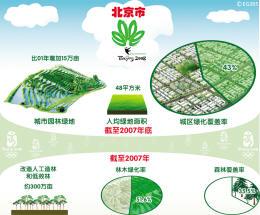

七年为了那片“绿”

|

|

新鲜空气:10年投入1200亿治理头号难题

8月5日中午,《第一财经日报》记者从居住的北苑家园到奥运村,天高云淡,空气清新。车辆从身旁驶过,感觉到的只是些许凉风,而不是往日那种浓烈的沙尘味。

“北京已经开始进入一年中秋高气爽的时期。”北京奥运会和市政府新闻发言人刘志在前一天的新闻发布会上说,从7月28日到8月3日,北京已经连续7天空气质量达到了规定标准,其中有4天空气质量达到了一级。“我们完全有信心保证奥运会、残奥会期间良好的空气质量。”

而在申奥之前的1998年,北京空气质量二级(即蓝天)和好于二级的天数只有100天,占全年总天数的比例只有26%。到了2007年,经过9年的努力,当年二级和好于二级的天数已经达到了246天,占到了67%。

据北京奥组委新闻宣传部副部长孙伟德6日透露,今年1到7月,北京已经达到了149个蓝天,也就是好天气占了70%。

这背后是北京及周边省市的付出和牺牲。

7年间,发生过这样一段故事:申奥陈述时,北京奥申委秘书长王伟向国际奥委会承诺,北京将成就一个“绿色奥运”。但次年12月,糟糕的空气质量让前来北京开会的国际奥委会官员们犯起嘀咕。

据说,当时奥运会协调委员会第一次全会在北京凯迪克酒店召开,委员们来到酒店顶层,以了解奥林匹克中心区的情况。但空气中弥漫的烟雾使得能见度很低,北京奥组委现存的影像资料显示,当时烟霾像一张厚厚的大网,从奥林匹克中心区上空罩下来。

“北京市的上空有个黑盖,黑盖的中心就是石景山。到了晚上就往市里移,往下沉。”这句话,在北京流传已久。污染大户首钢集团就在石景山。

2003年9月15日、10月22日和2004年5月8日,北京市三次向国家发改委报送关于首钢实施压产、结构调整和环境治理方案。国家发改委在对首钢涉钢系统搬迁方案进行评估后,正式上报国务院。

2005年2月,国务院对搬迁方案予以批复。首钢将分三个阶段完成外迁,截止时间为2010年底。当年,首钢5号高炉停产,搬迁改造正式启动。

根据环保部门分析,首钢搬迁能让北京每年减少1.8万吨可吸入颗粒物。而2002年,北京市区的可吸入颗粒物排放量为8万吨,首钢的这1.8万吨,占了其中将近四分之一。

今年3月1日起,北京机动车排放标准开始执行更为苛刻的欧Ⅳ标准。7月20日至9月20日,北京对机动车采取限行措施。200多万名北京车主放弃日常代步工具,走进地铁、公交,或者干脆步行、骑自行车上下班。

与此同时,包括首钢在内的21家企业暂停生产或采取措施减少污染物排放,以确保奥运会、残奥会期间北京的空气质量。

为了根治大气污染这个头号环境难题,自1998年以来,北京市共投入1200亿元,分13个阶段采取了200多项措施,重点治理燃煤、机动车、工业和扬尘污染。

此外,作为对北京空气质量影响较大的地区,河北、山西、内蒙古、天津等周边省区市也都行动起来,出台了专门的大气环境保护措施,以协助保障奥运期间北京的空气质量。

8月5日,本报记者拿到的北京奥组委、联合国环境规划署联合印发的《绿色奥运——北京市的大气环境质量》宣传资料显示,7年来,北京大气中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和可吸入颗粒物分别下降了33.8%、7.1%、25.9%和9.26%,空气质量在逐年好转。

北京奥组委环境工程部副部长余小萱介绍,奥运场馆使用的新能源和可再生能源项目,每年可因此减少5.7万吨的二氧化碳排放。而奥运场馆建筑本身也执行了节能的设计,其中奥运村、媒体村的建筑是按节能60%的水平设计的,因这些节能设计,每年可减少约20万吨的二氧化碳排放。

“若遇到极端不利的天气,也就是不利于污染物扩散的天气时,我们还会就当时的具体情况,启动应急预案,对重污染企业和机动车辆等采取限制,实行污染物控制应急措施。”北京市环保局副局长杜少中说。

北京意定志坚。目的只有一个,就是让来北京参赛的各国运动员们、各国体育官员们,呼吸上新鲜的空气,也让北京市民们从此不受污浊空气的侵扰。

北京的努力让国际社会感到满意。国际奥委会第29届奥运会协调委员会主席维尔布鲁根曾公开表示:“媒体总在问北京的空气污染问题,因为那是唯一可做的文章。我们知道北京市政府为了治理环境、改善空气质量,保证运动员在健康的环境下比赛在不遗余力地努力。所以,每当有记者就北京的空气污染状况发问时,我都非常镇定。对于此类问题,我已经作了75次同样的回答,同时我准备着第76次作出同样的回答。”

城市建设:

2800亿元改善吃、住、行

为了运动员和各国体育官员们在北京吃得好、住得好、行得顺,7年来,北京用于城市建设的投入高达2800亿元。

刘志算了这样一笔账:整个筹备奥运的开支大体可以分成三个部分,第一个部分是奥运会运行资金,这块资金当初预算为16.25亿元,因为任务的增减和人民币汇率的变化,先后进行了三次调整,北京奥组委现在执行的是第三个版本的预算,资金额为20多亿元。

第二部分是整个奥运会场馆建设的资金投入,包括新建场馆、改扩建场馆和临时性的场馆,还包括改建的独立训练场馆,预计总投资不会超过130亿元人民币。

第三部分是整个城市的总体建设,包括城市的基础设施、能源交通、水资源和城市环境建设,预计2800亿元人民币。

“2800亿是从2001到2007年度整个城市重点基础设施建设的投资数。”刘志称,这些项目建设,无论举办不举办奥运会,这是惠及老百姓的,都是必须要做的。只是因为奥运会的举办,这些项目提前完成了。

那么,这些钱都用到了哪些地方?

——通过电网改造,目前北京地区电网变电容量为5012万千伏安,完全能够满足预计的今夏1460万千瓦最大负荷用电需求。通过集中改造自来水厂,北京日供水能力达到295万立方米,可以确保每天240万立方米城市日常用水及预计奥运期间新增34万立方米用水要求。

——通过开通直接服务于奥运的34条奥运公交专线和三条轨道新线,设置了长为285.7公里的奥林匹克专用车道,对1541公里城市道路、318处奥运公交专线站台、64个地铁车站及所有省际长途客运站进行了无障碍设施建设和改造。实施机动车单双号限行、错时上下班等12项配套措施。在全力保证赛时赛事交通顺畅的同时,也尽力把对市民日常生活和工作的影响降到最低程度。

——通过开通新线、增发新车等措施,公共电汽车、轨道交通运力每天可增加近500万人次。从7月20日至8月3日,公共交通出行人次平均每天1690万,公交运力完全可以满足市民出行的需要。随着地铁10号线、机场线和奥运支线的陆续开通,北京轨道交通运营总里程将达到200公里。另外,首都国际机场T3航站楼投入运营后,机场年设计旅客吞吐量由3600万人次提高到7600万人次,北京南站和京津城际铁路也已正式启用,乘客出行将更加便捷、舒适和安全。

——通过市容环境整治,北京人居环境质量“旧貌换新颜”。现有的2.3万名职工、2000多部垃圾车和23座垃圾处理设施可以保证城区垃圾的及时清扫,城区9座大型污水处理厂年污水处理量为8亿立方米,城区污水处理率达到了92%。

——饮水、食品安全是国际社会最为关注的话题之一。7年来,北京建立了饮水污染物监测点和食品污染物监测网络。在水处理方面采用国际先进技术,经106项指标检测确认水质安全。而对于奥运食品,北京建立了从“农田到餐桌”各个环节的追溯、跟踪和预警机制,实行全程安全监控。奥运场馆内餐饮单位、奥运餐饮服务商、签约饭店、定点医院食堂都达到餐饮卫生量化分级A级标准。北京还组建了共计3000余人的37个医疗团队,专门负责奥运会场馆驻地的医疗保障。同时确定了设有“绿色通道”、配备“双语导医”、“门诊专区”的24家奥运定点医院,这些医院可以为中外来宾提供及时全面的医疗服务。

绿色遗产:190多项环保项目护航北京奥运

8月1日,国家主席胡锦涛在北京人民大会堂接受了来自世界各大洲25家外国媒体的联合采访。

在回答俄罗斯俄新社记者有关中国筹办奥运会7年来最大的成就是什么,以及奥运会将给中国留下哪些遗产时,胡锦涛说,在过去7年里,北京奥组委紧紧围绕举办一届有特色、高水平奥运会的目标,全面兑现申奥承诺,按照绿色奥运、科技奥运、人文奥运理念,在场馆和基础设施建设、环境保护、城市运行、安全保卫、新闻服务等各个方面做了大量工作,取得了显著成果。这些成果,不仅为北京奥运会顺利举行提供良好条件,也为中国未来发展、为中国人民继续创造美好生活提供良好条件。

胡锦涛说,北京奥运会的举办,将为我们留下一批体育场馆和基础设施。我们十分珍惜这些物质遗产,并将充分发挥它们的功能和作用。

8月4日,罗格在国际奥委会第120次全会致辞时也表示,北京奥运会将为中国留下一份弥足珍贵的遗产。

绿色奥运带来的首先是一份无价的“绿色遗产”。

北京奥运会主体育场“鸟巢”,是一个把“绿色、科技、人文”三大理念有机结合的宏大建筑。“鸟巢”特殊的结构每年可收集处理雨水近6万吨;检票厅顶部使用太阳能作为系统的清洁能源;使用地源热泵,用于补偿体育场空调系统。

2008年1月28日,北京奥运会标志性建筑之一的国家游泳中心“水立方”竣工并交付使用。“水立方”是国内首个采用ETFE气枕结构的场馆,是世界上建筑面积最大、功能要求最复杂的膜结构场馆。自洁、节能、隔热保温是“水立方”最为突出的特点。“水立方”更好地诠释了“绿色奥运”的主题。

我国是一个水资源严重匮乏的国家,水的循环利用一直都是节约能源的一个好办法,而在奥运村里,水循环的学问更是直接做到了人们行走的地砖上。在这种具备先进技术的地砖表面,无论你往地砖表面倒多少水,它总会一滴不漏地吸收干净,加以净化和过滤,再投入到二次使用当中。

奥运会主新闻中心在赛后就是国家会议中心。这个27万平方米的建筑充分利用结构空间,形成自然对流,从而降低空调的使用时间,达到节能的目的。

国家会议中心东侧室外,是3个低于地面7米的下沉花园结构,这个巨大的室内花园使得局部温度低于正常室温。同时在会议中心顶部设有天窗,利用上下空气的温差,将下沉式花园的新鲜冷空气经风道向上排出,形成自然对流,这样就为比赛场馆和各会议厅提供自然冷空气。这样的设计将使得国家会议中心在夏季可以不使用空调,形成了“天然大空调”,每年可节电38万度。

据北京市科委副主任、新闻发言人杨伟光介绍,在奥运工程中,采用的环保项目190多项,其中环境与生态保护77项,涵盖了噪声控制、园林绿化、环保设施、固体废弃物处理等几个方面;水资源利用及中水处理利用11项技术;绿色建材应用46项;环保技术及产品应用57项。

一向言语“尖刻”的国际环保组织也在一份名为《超越北京,超越2008———北京奥运会环境评估报告》中承认,北京为“绿色奥运”所投入的努力和资金,在某些方面远远超过了包括悉尼、雅典等在内的发达国家主办城市。

章轲