|

中国是一个发展中大国,现代化建设任重而道远。它既需要科学的现代化理论,又需要正确的现代化战略,还需要同步推进国家和地区现代化。世界上人口比较多的国家,国家内部地区现代化进程都遵循四个基本原理,即进程不同步原理、空间不均衡原理、结构稳定性原理和地位可变迁原理。中国也不例外。那么,在21世纪前50年里,中国地区现代化之路,应该如何走?

本报告第一章分析了美国、欧盟、墨西哥和印度等18个国家171个地区现代化的历史事实,第二章总结和归纳了地区现代化的基础理论框架。这些为我们寻找中国地区现代化之路,提供了理论基础和历史经验。很显然,中国地区现代化,必须遵循地区现代化的基本规律,必须立足中国的国内和国际基本条件,必须选择并坚持符合基本规律和中国国情的地区现代化道路。本报告重点分析国家层面的地区现代化道路,并兼顾各类地区的现代化道路。

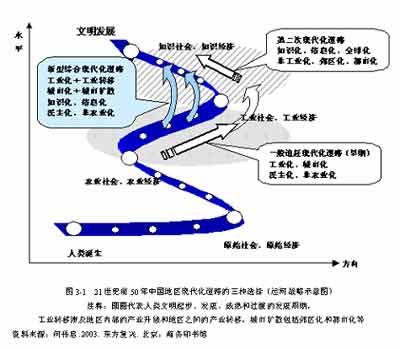

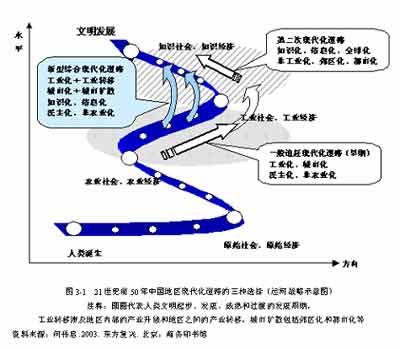

本报告认为,中国国家层面的地区现代化可以选择新型综合现代化的道路;中国发达地区(已经完成第一次现代化的地区)可以选择第二次现代化道路,中等发达地区可以选择新型综合现代化道路,初等发达地区可以选择新型综合现代化道路或者一般追赶现代化道路,欠发达地区可以选择一般追赶现代化道路或者新型综合现代化道路;本报告推荐中国初等发达地区和欠发达地区选择新型综合现代化道路(图3-1)。

第一节中国地区现代化的现状

在前三期《中国现代化报告》中,我们都用较大篇幅分析中国34个省级地区现代化的总体状况。在《中国现代化报告2002》中,对34个地区现代化水平分别进行了分析。国内许多著名学者对中国地区经济差距和地区发展战略进行了大量研究,出版了一批有较高学术造诣的著作和研究报告,在本报告参考文献中已列出部分优秀著作和报告。限于本报告的篇幅,恕不一一介绍它们的成果和观点。

一、中国地区现代化的历史进程

地区现代化是国家现代化的组成部分。在国家现代化开始的时候,地区现代化也开始了。当然,并非所有地区都同步启动现代化。《中国现代化报告2001》分析了中国现代化的历史进程,《中国现代化报告2003》分析了新中国现代化50年进程和34个地区30年现代化进程,并以长江流域地区现代化不均衡为例。这里,简要回顾一下前几期报告的主要结果。

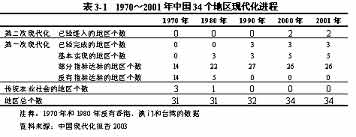

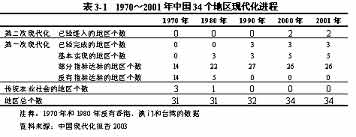

1、中国地区现代化水平在不断提高

在1970~2001年期间,虽然不同时期现代化的发展速度不同,但中国大陆内地现代化水平在持续提高,地区现代化进程取得巨大进展(表3-1)。2000年第一次现代化实现程度超过70%的地区达到22个,实现程度超过80%的地区达到9个;基本实现第一次现代化的地区达到5个,有1~5个指标达到第一次现代化标准的地区达到26个。

2、目前中国地区现代化是两次现代化并进

20世纪90年代以来,中国地区现代化已经进入两次现代化并存阶段。香港和澳门已经进入第二次现代化,北京和台湾处于第二次现代化的准备阶段;在沿海发达地区和大城市地区,第二次现代化的成分不断增加。同时,中部和西部地区继续进行第一次现代化。

3、中国地区现代化进程具有阶段性

在1970~2001年期间,中国地区现代化进程可以分为两个大阶段。

第一阶段,以推进第一次现代化为主。在1970~1990年期间,中国大陆内地地区主要以实现第一次现代化为目标,第一次现代化的实现程度在逐步提高,第一次现代化的发展阶段在不断向前推进。但中国大陆内地没有1个地区完成第一次现代化,北京、天津和上海等基本实现第一次现代化,香港、澳门和台湾已经完成第一次现代化。

第二阶段,两次现代化并进。在1990~2001年期间,中国大陆内地多数初等发达地区和欠发达地区(主要是中部和西部地区)继续推进第一次现代化;部分沿海初等发达地区和3个中等发达地区已经具有第二次现代化的因素,如知识化、信息化、网络化、高技术和创新系统等,非工业化和郊区化现象(城市居民向郊区迁移)已经在沿海大城市地区出现;香港和澳门已经进入第二次现代化。

4、中国地区之间第一次现代化的差距在缩小,第二次现代化的差距在拉大在1970~2000年期间,中国大陆内地31个地区第一次现代化实现程度的地区差距经历从上升到下降的过程,1970年第一次现代化实现程度地区最大差距为40个百分点,2000年第一次现代化实现程度地区最大差距为38个百分点,缩小了2个百分点。

在1970~2000年期间,中国大陆内地31个地区第二次现代化指数的地区差距在拉大,知识创新指数、知识传播指数、生活质量指数和经济质量指数的地区差距都在扩大。其中,中国大陆内地地区的第二次现代化指数、知识传播指数和生活质量指数的最大差距分别扩大了25点、23点和22点。

5、中国地区现代化进程的不平衡性在增加

在1970~2000年期间,中国地区现代化进程的不平衡性在增加。这种不平衡性主要反映在地区现代化水平和发展指标的水平两个方面。

(1)地区现代化发展的不平衡。包括第一次现代化实现程度的变化和第二次现代化指数的变化,中国地区第二次现代化水平的地区差距在拉大。

2000年,中国大陆内地比较发达和初等发达地区集中在东部地区,欠发达地区主要分布在中、西部地区。

(2)现代化主要指标发展的不平衡。中国地区第一次现代化10个指标、第二次现代化的知识创新指数、知识传播指数、生活质量指数和经济质量指数等的发展都是不平衡的,特别是第二次现代化的有关指数的地区差距在拉大

二、中国地区现代化的分布和结构

关于中国地区发展不平衡性已经有广泛的共识,有关的论文和著作亦非常丰富。深刻认识中国地区现代化的空间分布和结构变化,对于选择正确的中国地区现代化道路,是必须的。

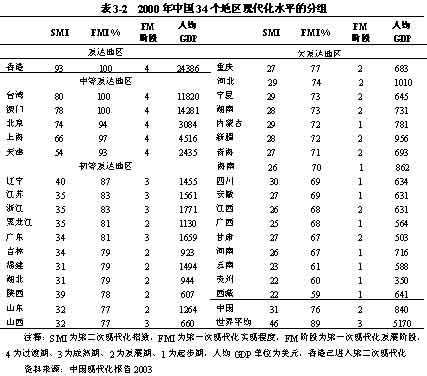

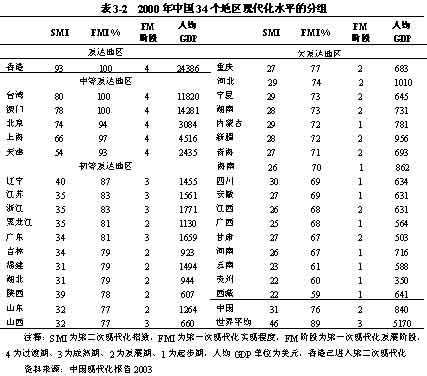

注释:SMI为第二次现代化指数,FMI为第一次现代化实现程度,FM阶段为第一次现代化发展阶段,4为过渡期、3为成熟期、2为发展期、1为起步期,人均GDP单位为美元,香港已进入第二次现代化资料来源:中国现代化报告2003

1、中国地区现代化的空间分布

(1)中国地区的现代化水平

《中国现代化报告2002》根据地区现代化水平的高低,把中国34个地区分为4类:(1)发达地区,第二次现代化指数超过80点、第一次现代化已经完成;(2)中等发达地区,第二次现代化指数超过世界平均值、第一次现代化实现程度超过世界平均值;(3)初等发达地区,第二次现代化指数低于世界平均值但高于30点、第一次现代化实现程度高于80%;(4)欠发达地区,第二次现代化指数小于30点、第一次现代化实现程度小于80%。

2000年,中国有1个发达地区、5个中等发达地区、11个初等发达地区和17个欠发发达地区(表3-2)。其现代化水平分别相当于世界发达国家、中等发达、初等发达和欠发达国家。例如,2000年,香港第二次现代化指数达到发达国家水平;北京第二次现代化指数与中等发达国家的意大利相当,上海第二次现代化指数与中等发达国家的葡萄牙相当,天津第二次现代化指数高于世界平均值;辽宁和陕西第二次现代化指数与初等发达国家的巴西、墨西哥和埃及等相当,浙江、黑龙江、江苏、吉林和广东第二次现代化指数与土耳其和南非大致相当;重庆等17个欠发达地区与世界欠发达国家水平大体相当。全国34个地区中,有6个地区达到第一次现代化过渡期,5个处于成熟期,14个处于发展期,9个处于起步期。

(2)中国地区的区域划分

区域划分以地理和经济特征为基础。关于中国自然和经济地理特征的分析有大量论著。例如,北京大学胡兆量教授在《中国区域发展导论》中就有比较系统的分析。他认为:

南北差异是我国最重要的地区差异。南北凝聚是我国最重要的凝聚方向。秦岭淮河是我国划分南北的主要界线。秦岭淮河以北和秦岭淮河以南,自然景观和人文景观有显著差别。

我国地貌西高东低,形成三大阶梯。在我国东西差异中,最突出的一条是东部比较发达,西部相对欠发达。我国是世界上社会经济发展不平衡程度最大的国家。东西之间差幅大,反差强。我国东西部社会经济的巨大差异是自然环境和社会环境叠加的结果。

20世纪50年代以来,我国政府和学术界在不断探索和提出中国区域划分的方法和方案。例如,建国初期的沿海和内地两分法、出于国防考虑的“三线”划分、以自然地理为主要基础的东部、中部和西部的三大地带划分、以经济地理为主要基础的六大经济区(东北、黄河中下游、长江中下游、东南、西南和西北)、七大经济区(东北、西北、华北、华中、华东、华南和西南)、八大经济区(东北、环渤海、黄河中游、长三角、长江中游、东南、西南和西北)划分等。2003年,国务院发展研究中心李善同和侯永志研究员等完成的“中国(大陆)区域社会经济发展特征分析”报告,提出东北、北部沿海、东部沿海、南部沿海、黄河中游、长江中游、西南和大西北的八大社会经济区域划分。

我们认为,中国地区的区域划分不能忽视三个要素:首先是自然地理要素,中国南北差异、东西差异是客观存在的。其次是经济地理要素,中国东部、中部和西部的经济差异是客观存在的。其三是行政管理和人文要素,中国的行政区划和民族习惯是客观存在的。

如果考虑南北差异,中国地区可以分为南方和北方地区;如果考虑东西差异,中国地区可以分为东部、中部和西部地区。如果同时考虑南北和东西差异,中国地区可以分为北方、南方和西部地区。如果考虑管理要素,中国地区的区域划分要尊重行政区域的完整性。

综合考虑多种因素,本报告采用“三大片、八大区”的两层次区划方案(图3-2):

第一层,将全国分为北方(东北和华北)、南方和西部等三大片(或四大片);其中,西部地区是将北方的西北地区、南方的西南地区集合在一起。

第二层,将北方分为三个区域:东北地区、华北沿海和黄河中游地区;将南方分为三个区域:华东沿海、华南沿海和长江中游地区;将西部分成两个区域:西北和西南地区。

第二层次的划分,也是参考中国东部、中部和西部三大地带的划分进行的。其中,将中国东部地区分为四大区域:东北地区(包括东部的辽宁、中部的吉林和黑龙江)、华北沿海、华东沿海和华南沿海地区;将中国中部地区分为两大区域:黄河中游和长江中游地区;将中国西部分为两大区域:西南和西北地区。

(3)中国地区现代化水平的空间分布

中国地区现代化水平的空间分布与中国地区经济发展的不平衡性有密切关系。关于中国地区经济发展不平衡性的论著很多(见参考文献)。这里分析中国地区现代化水平的不平衡。

首先,中国北方、南方和西部三大片的现代化水平不平衡。

如果把港澳台计算在南方片的华南沿海地区内,那么,南方片现代化水平高于北方片,北方片现代化水平高于西部片(图3-3)。如果不把港澳台计算在南方片的华南沿海地区内,那么,北方片现代化水平高于南方片,南方片现代化水平高于西部片(表3-3)。

其次,中国八大区域的现代化水平不平衡。

如果不把港澳台计算在华南沿海地区内,在全国八大区域中,华北沿海和华东沿海是现代化水平最高的地区,东北地区、华南沿海、黄河中游和长江中游地区是现代化水平比较高的地区,西北地区和西南地区是现代化水平比较低的地区。如果把港澳台计算在华南沿海地区内,那么,华南沿海地区将是中国现代化水平最高的地区。

其三,中国三大地带的现代化水平不平衡。东部地区现代化水平高于中部地区,中部地区现代化水平高于西部地区。这与中国三大地带的平均海拔高度形成一个“剪刀差”。

border=1 width="400" height="320"> border=1 width="400" height="320">

注释:此表中,南方片没有把港澳台计算在内。如果把港澳台计算在内,2000年南方片第一次现代化实现程度平均约为82%,第二次现代化指数平均约为44点,南方片现代化水平高于北方片

2、中国地区现代化空间结构的变化

同样,中国地区现代化空间结构变化与中国地区经济差距变化有密切关系。关于中国地区经济差距的变迁的研究有大量论著(见参考文献)。这里分析地区现代化水平结构的变化。

(1)中国地区现代化水平差距的缩小和扩大

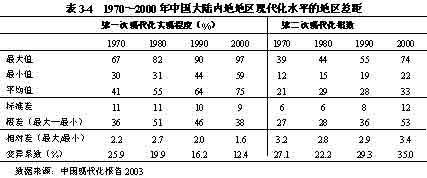

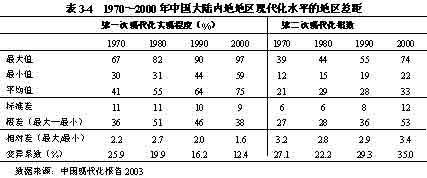

《中国现代化报告2003》发现,20世纪80年代以来,中国大陆内地地区之间,第一次现代化实现程度的地区差距缩小,第二次现代化水平的地区差距扩大(图3-4、表3-4)。

1980年以来,中国大陆内地北方、南方、西部、中部和东部地区内部第一次现代化水平的地区差距缩小;但是,北方、南方和东部地区内部第二次现代化水平的地区差距扩大,中部地区内部第二次现代化水平的地区差距略有缩小,西部地区内部第二次现代化水平的地区差距缩小(表3-3)。这表明,北方、南方和东部地区的地区竞争比较激烈,地区之间现代化水平的差距扩大;西部和中部地区的地区竞争较缓和,地区之间现代化水平的差距缩小。

在1980~2000年期间,中国大陆内地北方和南方之间,平均现代化水平的地区差距缩小;大陆内地北方与西部、北方与中部、南方与西部、南方与中部、东部与西部、东部与中部之间,第二次现代化水平的地区差距扩大。

(2)中国地区现代化相对位置的转移概率

如果以中国现代化水平的平均值为100,分别计算中国大陆内地31个地区的现代化水平相对指数,然后根据其大小把地区分成四组(其中,高水平组现代化相对指数大于120,中等水平组为100~119,初等水平组为90~99,低水平组小于90),就可以计算地区现代化水平相对位置的转移概率(表3-5)。

在20年里,大约63~75%的高水平地区仍然是高水平地区,大约80%的低水平地区仍然是低水平地区,中等水平和初等水平地区保持原地位的约占33~67%;大约25~38%的高水平地区降级,大约25~60%的中等和初等水平地区降级;大约17~33%的初等水平地区升级,大约20%的低水平地区升级。由于地区样本数较少,这种计算只有参考意义。

综上所述,中国地区现代化进程的基本特点是:地区现代化进程是不同步的,地区现代化水平的地区差距是明显的,地区现代化水平的结构是基本稳定的,地区现代化水平的相对地位是可以变化的。这表明中国地区现代化进程,符合地区现代化的四个基本原理,即进程不同步原理、空间不均衡原理、结构稳定性原理和地位可变迁原理。总体而言,中国北方片和南方片现代化水平大体相当,东部现代化水平高于西部。

三、中国地区现代化的时代背景

进入21世纪,中国地区现代化面临新的国际和国内环境。在国际上,经济全球化、知识化和信息化已经成为主导潮流,第二次现代化代表世界发展方向,国际竞争的内涵和形式都发生了深刻变化。在国内,中国正经历着三个深刻转变,从计划经济向市场经济、从国内经济向全球经济、从农村社会向城市社会的转变。

1、21世纪初中国地区现代化的国际环境

前三期中国现代化报告分析了世界现代化的发展趋势和21世纪前50年世界现代化水平。总体上,21世纪初中国地区的国际环境是积极的。虽然世界上局部冲突会此起彼伏,但世界的基本格局仍然是和平的。如果联合国能够发挥积极作用,如果世界大国和强国能够承担更多人道主义的责任,那么,可以大致推论,世界的前途是光明的。

(1)21世纪前50年世界现代化的趋势和水平

2000年,世界有24个国家已经进入第二次现代化,有60个国家已经完成或基本实现第一次现代化,有60多个国家没有完成第一次现代化,有些国家和地区仍然是传统农业社会,有些少数民族部落仍然生活在原始社会。《中国现代化报告2003》预计,在21世纪前50年里,大约有50多个国家进入第二次现代化,发达国家和中等发达国家都将进入第二次现代化,发达国家将达到或完成第二次现代化的成熟期;大约有70多个国家全面完成第一次现代化。如果这种预测成立,那么,2050年世界大约1/2的国家进入第二次现代化,大约2/3的国家全面完成第一次现代化(表3-6)。

如果说,第一次现代化是20世纪世界现代化的主流,那么,第二次现代化将逐步成为21世纪世界现代化的主流。2000年中国大陆内地地区尚没有完成第一次现代化,它们不得不面对两次现代化的双重挑战。

(2)21世纪初世界现代化的国际竞争

地球上的资源是有限的。可以设想,发达国家要保持世界先进水平,需要在全球争夺现代化的关键资源;发展中国家要赶上世界先进水平,它必须参与国际竞争。所以,国际竞争将是激烈的。国际竞争是影响现代化的重要因素,但不是本报告的重点,这里略加评述。

发达国家保持世界先进水平的途径不外两条:一是加速自己的发展,二是抑制竞争对手的发展。在许多时候,发达国家是两条腿走路,一方面从世界获得资源和要素发展自己,一方面采用各种手段遏制对手的发展。遏制对手的方法众多,包括政治的、外交的、贸易的、技术的和文化的等,如误导、限制、制裁等。

发展中国家追赶世界先进水平的途径同样只有两条:一是加速自己的发展,二是期望其他国家降低发展速度。在一般情况下,发展中国家无法左右其他国家的发展。所以,发展中国家更多是一条腿走路,依靠自己的不懈努力。

事实上,发展中国家仅靠自己的努力是不够的,还要抵消竞争对手的遏制手段的影响,时刻防止陷入竞争对手设置的美丽“陷阱”之中。

在经济全球化条件下,国际竞争日益由外部竞争转为内部竞争。外部竞争是在国际舞台上公开竞争,内部竞争则是通过跨国企业和组织机构,到竞争对手的国家内部进行竞争。相对于外部竞争,内部竞争具有更高的隐蔽性,同时有较高的作用力。

2、21世纪初中国地区现代化的国内环境

如果说21世纪初的国际环境具有不确定性,那么,中国国内环境的变数同样很多。中国正处于巨大社会转型过程中。人们容易看到转型的必要性和效益,常常忽视转型的风险性和成本。可以预计,影响社会转型的两对因素(必要性—风险性、效益—成本)的相互作用,将影响中国国家和地区现代化进程。

在21世纪初,中国社会经济将至少经历三大转型:

(1)从计划经济向市场经济转型。《2003年中国市场经济发展报告》认为,中国是“发展中的市场经济国家”,2001年市场化指数为69%,距离欧美国家有很大差距。美国传统基金会和加拿大弗雷泽研究所公布的经济自由度指数显示,中国都排在100位以后。

(2)从国内型经济向全球型经济转型。中国已经成为世界贸易组织

(WTO)的正式成员,2002年中国进出口总额占国内生产总值的比例达到49%。但是,中国企业在跨国公司中占的比例很小,中国企业在海外投资的比例很小。中国企业应该也必将走向世界。

(3)从农村社会向城市社会转型。根据第五次人口普查数据,2000年全国城镇人口占总人口的比例约为36%,64%的人口生活在农村。预计在2020年左右,中国城市人口比例将超过50%,中国将逐步进入城市社会。

|

border=1 width="400" height="320">

border=1 width="400" height="320">