易纲详解外储焦点问题

美国推出量化宽松货币政策之后,全球再次面临流动性泛滥的冲击,我国的最佳政策组合是什么?

涌入我国的热钱到底有多少?是怎样估算出来的?

外汇储备能否大量用于在国际市场上购买石油、铁矿石、黄金和土地?能否把外汇储备都分给老百姓?

数据来源:国家外汇管理局,国家统计局 数据来源:国家外汇管理局,国家统计局 |

|

数据来源与说明:①外贸顺差数据来自海关,直接投资(非金融领域)数据来自商务部,境外上市融资数据来自证监会,境外投资收益数据来自外汇局。②剔除人民币跨境净支付400亿美元后,2010年差额为355亿美元。

为什么强调“扩内需、调结构、减顺差、促平衡”

“十二五”规划的科学发展、转变经济发展方式的主题和主线,与G20共同提倡的“强劲、可持续和平衡增长”框架之间,有一个巨大的交集

应对发达国家量化宽松货币政策的最佳选择是扩内需、调结构、减顺差、促平衡。这个政策组合实际上是我国一直以来都坚持的一个方针。

2006年,胡锦涛主席在中央经济工作会议上提出“调结构、减顺差、促平衡”。2009年,温家宝总理提出“我们不追求过大的贸易顺差”。刚刚通过的“十二五”规划建议提出:“十二五”期间我国经济社会发展的主要目标之一是国际收支趋向基本平衡。同时还提到的很重要一点是,发挥进口对宏观经济平衡和结构调整的重要作用,促进贸易收支基本平衡。

为什么要强调扩内需、调结构、减顺差、促平衡?

宏观经济政策有四大目标,分别是经济增长、充分就业、物价稳定和国际收支平衡。前三个目标中国政策执行的效果都非常好。

经济增长方面,2001年到2010年的十年间,我国GDP年均增长10.5%,这是全世界绝无仅有的快速增长,而且基数也越来越大,令全世界赞叹不已。

就业方面,过去十年城镇新增就业平均每年达到1021万。近年来,国家对城镇新增就业的计划目标在多数年份为900万,2008年为1000万,实际每年都超额完成任务。最近各种媒体上有关长三角、珠三角民工荒的报道从另外一个侧面说明中国就业在过去这些年增长非常快。

物价方面,虽然现在有一定通胀压力,但过去十年我国CPI平均增速2.2%。这是一个非常令人羡慕的数字,实际上欧洲央行通胀的理想目标也就是2%。如果说通胀比2%还要低,那离通货紧缩也就不远了。如通货膨胀一样,通货紧缩也是非常可怕的事情。某种意义上讲,对付通货紧缩是更难的,最典型的例子是日本,持续多年都在对付通货紧缩。针对中国这样的发展中国家,通货膨胀理想目标有可能比2要再稍微宽松一点,甚至有人说可以到4,而我们取得了2.2的骄人成绩。

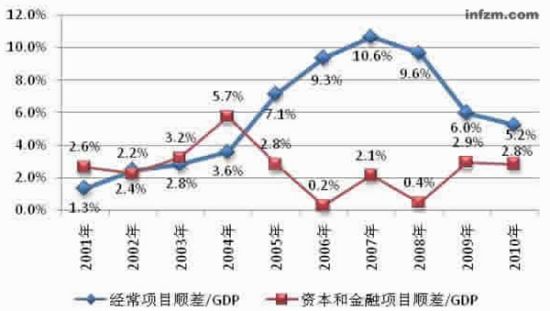

第四个目标,即国际收支方面,我国的国际收支不平衡问题较为突出。顺差还比较大,外汇储备规模增长较快。图一报告了2001年到2010年我国国际收支平衡状况(其中,粗线代表经常项顺差占GDP百分比,细线代表资本和金融项目顺差占GDP百分比)。图形显示,经常项顺差在2007年占到GDP的10.6%,2007年后的三年在逐步下降,2010年降到GDP的5.2%。资本和金融项目差额比经常项差额要小得多,但也是顺差。所以在过去这么多年中国一直维持了双顺差的局面。双顺差意味着什么?意味着外汇储备要不断地增长。

回顾宏观经济政策四大目标,我们在三个指标上执行得非常好,国际收支平衡则还有待进一步改善,这就是为什么“十二五”规划提出国际收支趋向基本平衡的要求。

趋向基本平衡并不意味着压出口,我们要更加重视进口在宏观调控和结构调整中的重要作用。这一思路实际上是符合科学发展观的。“十二五”规划的主题就是科学发展,主线就是加快转变经济发展方式。

另外,从2009年G20匹兹堡峰会开始,包括中国在内的20国领导人都共同支持了一个增长框架,这个框架叫做“强劲、可持续和平衡增长”框架。面对当时由于金融危机造成的衰退和增长乏力,各国领导人要求通过各项政策实现经济强劲增长,同时也要求增长模式是可持续的。可持续的含义就包括了发达国家和发展中国家在资源、环境、碳排放等领域的可持续。同时各国领导人还强调,增长模式应当是平衡的。平衡就意味着,赤字国家与盈余国家在发展中实现更为平衡的关系。总体而言,经济增长要能够长期持续下去,就一定要是强劲、可持续并且平衡的增长。

可以说,“十二五”规划的科学发展、转变经济发展方式的主题和主线,与G20共同提倡的“强劲、可持续和平衡增长”框架之间,有一个巨大的交集。前者是我国发展方针和指导思想,后者是G20这个当前全世界最重要的经济治理平台上,各国领导人经过认真研究和长期讨论所形成的框架。两个思维模式中实际上存在很大的交集,这个交集就是我们和世界其他主要国家增长框架的共同之处。扩内需、调结构、减顺差、促平衡,则是我理解的这个交集中最核心的部分。

我国跨境资金净流入规模与实体经济基本相符

十年下来热钱总共不到2900亿美元,每年不到300亿美元

新兴市场包括像南非、巴西、印度、马来西亚、印度尼西亚这样一些国家,中国也在其中。

根据国际清算银行的数据,比较主要新兴市场经济体货币对美元双边汇率的变动,可以看到,国际金融危机后,即在2008年10月到2010年12月的这一时期,南非、巴西、智利对美元升值幅度比较大。人民币对美元升值了3%左右,在新兴市场国家的排位中较为靠后。但如果从2005年人民币汇改开始算起,即在2005年7月到2010年12月这一时期,人民币对美元升值了25%左右,在新兴市场中排位靠前。

如果以实际有效汇率(实际有效汇率和双边汇率有所不同,它对比的是以贸易加权的一篮子货币)来进行比较,在这两个时段,人民币实际汇率的升值幅度,在主要新兴市场经济体的货币中,排位也与双边汇率的情形近似。

这说明了我国汇率变动相对于其它新兴市场是什么情况。强调新兴市场经济体的原因在于,我们和这些国家有更大的可比性和更多的竞争关系。

在这一基础上,再来谈国际收支不平衡的问题。

提起国际收支不平衡,除了说我国顺差比较大、外汇储备增加比较快以外,还有很多学者提出热钱的问题。那么怎样估算所谓的热钱?怎样看待中国国际收支不平衡?通过把各种因素汇总在一张表进行比较分析,就能清楚说明很多问题。

表一列出了中国国际收支近十年来几个主要项目的情况。第一项是外贸顺差,第二项是直接投资净流入,第三项是境外投资收益,第四项是境外上市融资。这四项涵盖了经常项和资本项的主要内容。

在计算热钱时,很多专家学者经常用外汇储备增量减去贸易顺差和FDI这一口径来度量热钱。在这里,我们用外汇储备增量减去贸易顺差、直接投资净流入、境外投资收益、境外上市融资所得到的差额作为对热钱的度量。实际上,对2010年这个数字还要减去用人民币支付的跨境贸易大约400亿美元贸易量,所以最后2010的数字应该是355而非755亿美元。之前年份由于用人民币支付的贸易额比较小,可以忽略不计。

应当说在这一定义下所估算的热钱也不全是非法的,因为还有很多合法项目包含在其中,譬如说老百姓汇回来的赡家款、企业的一些贸易融资方式及银行头寸的一些变化等。不过暂且先将这一计算结果称之为热钱。

这样计算,十年下来热钱总共不到2900亿美元,每年不到300亿美元。所以,伴随着中国经济的快速增长,经常项目顺差和资本项目顺差所揭示的资金流入,解释了绝大部分外汇储备的增加。或者说,我国跨境资金净流入规模与实体经济基本相符。

这一结论在《2010年跨境流动资金监测报告》上发表以后,很多学者认为这一工作非常好,因为我们努力把热钱晒在阳光下,努力把所能得到的质量最好的数据交给社会公众。这样能使得学者也好、国内国际公众也好,对中国国际收支和跨境资金流动有更全面的了解。

不过也有朋友和研究人员提出不同意见,有人认为这个算法假定前四项是合法的,而热钱很可能混在这四项当中。这是对我们这个算法的最大质疑。

对这个质疑,可以就各个项目具体分析。譬如第一项是贸易顺差。近几年中国贸易顺差很大,一些人认为在对外贸易中通过高报或低报价格,又比如跨国公司以贸易形态转移利润,热钱其实已经混在当中。对此我们的一个分析思路是,中国的贸易顺差实际上是美国、欧洲等经济体的逆差,所以可以通过研究美国、欧洲等最大贸易伙伴的海关数字,对中国海关的数字进行交叉检验。

我们初步研究的结果显示,别国统计对中国的逆差比我国统计的顺差还略大一些。也就是说,作为一个整体,贸易顺差数据经过交叉检验应当还是立得住的,当然个案的故事肯定有。第二项是FDI减去ODI,也可进行交叉检验。第三项是境外投资收益。随着中国海外金融资产越来越多,境外投资收益也应当逐步放入考虑视野内,因为这是我们投资理所当然应该得到的回报。第四项境外上市融资不包括外债,仅是证监会批准的企业及金融机构在海外的融资额。这些融资额绝大部分是要调入境内的。每年外汇储备增长减去这四项,就得到了前面的结论。

我亲手处理过很多资金违规流入的案例,也知道这些案例都是存在的,但我要强调一个宏观图象,即这些年外汇储备增加的大部分都可以用中国实体经济行为和国际收支状况来解释。得出这个结论并不意味着我们可以放松对热钱流入的管制。对外汇违法违规行为及非法跨境资金流动我们一定坚决予以打击,绝不留情。在打击热钱的同时我们也不能够忘记宏观数据面的基本判断。

图二报告了从1994年到2010年依据以上方法测算的热钱总量及占GDP比重。1994年到2010年这17年中热钱净流入主要发生在 2003到 2010年。1994到2002年都是净流出。最严重的一年是1998年,当年贸易顺差是四百多亿美元,FDI减去ODI是四百多亿美元,但外汇储备几乎未增加。实际上,前半段的净流出和后半段的净流入在量级上差不多,总的来说,前者比后者还稍微大一点。

国际金融危机以来,随着发达经济体实行量化宽松的货币政策,巴西等部分新兴市场经济体采取了对资本流入征税等管制措施。有人提议我国应当像巴西一样对资本流入征税。巴西对资本流入征税是因为巴西有开放的资本项目。我国资本项目尚未完全开放,仍实行部分管制,只有QFII和QDII等若干通道。境外金融机构和个人并不能够未经批准来中国投资股票和债券市场,也不能在这些市场上融资。境内居民和企业除了QDII这个小口子以外,在理论上不能任意把资金调出并投资在海外金融市场。可能有个别境内居民通过某种途径绕开管制实现了这种投资,但总体来说,现在国内和国外的正规金融机构在资本项下的流入和流出还是受到管制的。

当前于我不利的“怪圈”

如果外汇储备在大宗商品现货市场上大量购买石油、铁矿石、黄金这类商品,那么价格会被迅速打高。这些商品的现货市场容量与中国外汇储备规模相比都非常有限

当前中国遇到一个于我不利的“怪圈”。

发达国家实行量化宽松货币政策,实际上是开动机器印制钞票。其中一部分用于购买中国商品,中国大量价廉物美的商品流向国外,生产过程中的污染和二氧化碳排放留在国内,耗费的资源能源也记在中国头上。

如果我们输出商品后换回美元,用美元再买国外的商品,实物换实物还比较健康。但现在我们贸易顺差过大,大量美元流入国内,银行、企业和居民都不愿持有美元,就在市场上卖给中央银行,造成外汇储备大量增加。外汇储备投资于国外资产,但由于现在量化宽松、近似零利率的政策,投资经营和保值增值难度越来越大。虽然经过努力经营得到了比较好的收益,但总体来讲收益环境并不乐观。这个怪圈对我们是一个很大的挑战。

战略上,我们要想办法跳出这种恶性循环的“怪圈”,变被动为主动。有人建议用外汇储备买实物。但如果能以储备大量购买实物,那中国的贸易项也就不会有那么大顺差了。比如去年中国就进口了三百多吨黄金,进口黄金的外汇就花掉了。

但外汇储备是否都能买成实物,特别是能否以国家行为去买实物?这样做实际上也面临不少困难。

如果外汇储备在大宗商品现货市场上大量购买石油、铁矿石、黄金这类商品,那么价格会被迅速打高。这些商品的现货市场容量与中国外汇储备规模相比都非常有限。由于中国是这些大商品的主要需求国,价格涨高后,最后受害者还是中国。像去年黄金暴涨,由于中国老百姓消费黄金是刚性的,就容易受到很大影响。

还有人说拿外储去收购兼并。现在中国这类型案例很多,比如吉利收购沃尔沃等,但短时间内能做的还很有限。这些年我国用市场的方式而不是行政的方式支持了各种各样的“走出去”,很多企业在海外购买了技术、品牌和工厂。但即便有这些交易,仍发生了外汇储备的较大增长。

也有人提出买地,但购置土地的成功案例不多。实际上,一牵涉到购买资源、土地,各国政府都非常谨慎。即便是石油这类资源,也是把产品就近销售收取投资收益,而并非投资开采了资源就可以自由运回中国。各国政府对这类自然资源市场都有很多限制条件。

举一个简单的例子,譬如远洋捕捞,受到各国政府的限制是最少的,但远洋捕捞所打捞的海鲜基本上没有托运回国的,都是卖到当地国际市场。不运回国的原因是经济上不合算。托运海鲜的冷冻运输船是专业运输船,和捕渔船是两类船。远洋捕渔后再用冷冻运输船运回来的海鲜太贵,中国老百姓吃不起,还是就近销售能够利益最大化。

扩内需、调结构、减顺差、促平衡刻不容缓

如果把外汇储备分掉了,老百姓又拿外汇来换人民币,那就等同于开动机器印钞票发给大家

在人民币汇率问题上这些年我们做到了渐进改革,一方面保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,另一方面用大规模对冲收回流动性,保持了物价基本稳定。实践证明,以上两方面均做得不错,缓解了矛盾。

在当前的升值预期下,保持人民币汇率基本稳定,央行就要在市场上购进美元,就意味着储备的增加,储备增加就意味着投放大量基础货币,大量基础货币投放后就必须用对冲方法锁定多余流动性,以保持物价的稳定。这是为什么多年来有很多次法定存款准备金率的上调和大量央行票据的发行。

法定存款准备金是商业银行必须存在中央银行的一部分流动性,提高法定准备金率可以有效控制基础货币的派生,现在对大型金融机构已经达到19.5%的水平。发行央行票据可以回收市场上的流动性,从2003年4月以来,央行发行票据进行对冲操作已经持续了八年。所有这些操作都有成本,对存款准备金和央行票据都要付息。我们要考虑这样下去的边际成本和边际收益有多大。

有人对外汇储备的性质还不太理解,认为外汇储备是老百姓的资产,可以无偿分给大家。外汇储备的来源是央行在外汇市场通过投放基础货币购买的。企业和居民将持有的外汇卖给商业银行,获得银行支付的等值的人民币。商业银行在外汇市场上将外汇卖给中央银行,中央银行支付等值的人民币获得外汇,形成外汇储备。

这里的交易都是等价自愿的,商业银行、企业和居民的经济利益都得以实现,不是征税,不是白拿。人民币升值之后银行、企业和居民在降低进口成本、增加投资收益等方面也获取了巨大的收益。

截至2010年年底,我国外汇储备2.85万亿美元,央行吐出了将近20万亿人民币。这20万亿人民币是央行对社会公众的负债,从更广的意义上说,外汇储备是央行对全社会的间接负债。法定存款准备金和央行票据都要付息,若是把外汇储备直接分给老百姓,那谁来管负债。现在央行是拿外汇储备投资海外所得收益来支付负债成本,如果把外汇储备分掉了,老百姓又拿外汇来换人民币,那就等同于开动机器印钞票发给大家。

为什么要吐出这么多基础货币,为什么货币供应量比较松,其中一个重要原因就是经常项目顺差过大。为了保持人民币汇率的基本稳定,央行在外汇市场上要买进外汇。如果不买,人民币就没有现在这么稳定。在买外汇过程中,央行吐出基础货币,尽管非常努力对冲,但也还是面临通货膨胀的压力。面临这样的情况,扩内需、调结构、减顺差、促平衡刻不容缓。减顺差不是压出口,重点是增加进口,大力发展服务业,并且限制“两高一资”产品的出口。

一剂中药方

根据多年改革的经验,可能一剂什么都做一点的中药方效果会更好

总而言之,扩内需、调结构、减顺差、促平衡是当前应对国内形势和国际上发达国家量化宽松货币政策的关键。我们要综合运用经济、法律和必要的行政手段,我还是比较提倡以经济杠杆为主、以市场配置资源为主的手段,力争在2011年内需扩大一点,对外需依赖减少一点;工资和社保提高一点;环保和节能减排要求严格一点;资源产品价格改革推进一点;资本项目对外直接投资放一点,更方便一点;汇率弹性增加一点;物价涨一点;顺差缩小一点;增长速度放慢一点,质量提高一点。

这么多“一点”,就如同一剂中药,开药方的依据是一个完整的宏观经济分析框架,药方里有多种元素,它们在调整逻辑上是一致的,工作起来在机制上是互相配合的。如果在每个元素上都能做一点,那么中国经济就会向扩内需、调结构、减顺差、促平衡的方向发展。

采取这样一剂中药,而不是极端或激进的措施,是根据多年改革的经验,可能一剂什么都做一点的中药方效果会更好,能更有效地促进科学发展。

(作者系北京大学中国经济研究中心教授。此文根据作者在北京大学中国宏观经济研究中心第24次“中国经济观察”季度报告会上演讲整理。)