|

|

零收益调查:银行理财是馅饼还是陷阱http://www.sina.com.cn 2008年02月27日 00:09 金羊网-新快报

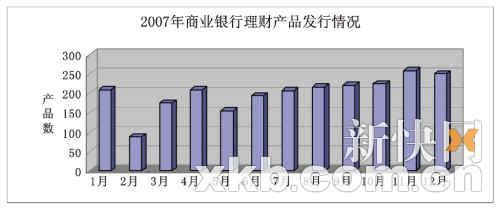

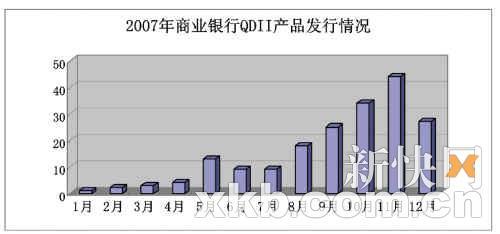

■新快报记者宋菁 耗尽全部积蓄投资,最后收益只是个鸭蛋——近期,银行系理财产品遭遇滑铁卢——继国内某股份制银行(下称A银行)两期理财产品(下称“a计划”)出现“零收益”后,公开数据显示,又有银行(下称B银行)的一款类似产品(下称“b计划”)在投资一年后,也未能躲开“零收益”尴尬。 有银行业人士向记者透露,“零收益”风波可能还会升温。实际上,在2006年底,除了A、B两家银行外,还有兴业、平安等另外四家银行也在同期从某国际投资银行处购进了同类产品。 近两年,越来越多的人认识到理财的重要性,各种理财产品也是销售火爆。不过,随着股市的大幅振荡,部分理财产品出现了“零收益”甚至“负收益”,不但令投资者深感失望且将相关银行推至舆论的风口浪尖。 对此,中国银监会业务创新监管合作部副主任尹龙称:“任何投资产品都有风险,都存在风险,这是社会公众必须牢牢记住的一个原则。” 不过尹龙也认为,银行在销售产品过程中,要充分考虑到投资者对金融产品的了解程度。“当你认为客户对介绍容易产生误解或者难以理解的时候,你要举实际的例子加以说明,另外,我们也要求银行对一些重要风险,要明确地明示出来,并要求客户签字确认。” “零收益”事件引发多方关注,西南财经大学信托与理财研究所研究员李要深表示,当前银行遭遇的道德拷问就是在为其一年前的错误埋单。他认为,上述带有“对赌”性质的结构性理财产品,并不适宜不加选择地在国内面向所有投资者销售。 祸起次贷风波? 2006年末,家在广州的叶石(化名)替父母选择了一笔失败的投资。 她将父母的5万元钱用于购买B银行“b计划”理财产品——这一承诺保本的产品其预期收益达到15%。叶石认为,银行的理财产品投资稳健,适合风险承受能力较弱的老年人,而她自己的投资则全部指向国内股票型基金。 叶石说,上述产品提出的港股概念也是吸引因素之一。和当时大部分投资者一样,叶也认同,“A股和H股存在价差呈现出一个诱人的套利机会”。从叶石提供的“b计划”产品说明书上记者看到,该产品将大部分本金投于境内无风险投资,以保障到期时100%的本金支付。另一小部分则用于购汇,所得外币购买期权,以期用小部分本金博取最高15%的预期收益。 这一产品的收益与三只香港股票表现挂钩——中国建设银行、中国工商银行以及中国银行。一年内,三只股票中,表现最好的股票和表现最糟的股票,只要其涨幅(或者跌幅)之差在15%以内,该款产品就能获得收益;反之,若在15%或者15%以上,则为“零收益”。 通俗一些解释就是,这一产品博的就是三只股票的同涨同跌。 令人遗憾的是,这一带有强烈“对赌”色彩的“b计划”到期时的表现并不如人意,叶石的5万元投资,一年下来收益为“零”。 一未具名的银行理财师上周四称,与上述产品挂钩的三家银行,均为中资国有银行,在没有个别事件影响的情况下,三只股票的涨跌幅度应该相近。而此次涨跌幅度不同步,与美国次级贷款风波不无关系——虽然三家银行都持有美国次级贷款,然而中行持有次贷的数量远远大于工行、建行,这导致三家银行的股票表现未能同步。 据了解,市场上与叶石有相同遭遇的投资者还大有人在。其中,不少人将毕生的积蓄投资于类似“只赚不亏、收益可观”的理财产品,并对其寄予莫大期望。 银行面临道德拷问 愈演愈烈的“零收益”事件加剧了投资者对银行系理财产品的质疑。“即使把那些钱存银行活期,都不至于出现这样的损失!”叶石无奈地说,对所谓的理财产品彻底失望了。而当前,道德上的拷问却是银行面临的问题。 实际上,年前A银行的两期“a计划”已经被爆出现“零收益”。有投资者在网上称,投资10万元,一年时间仅仅获得39元的“零收益”补偿金;与此相对应的却是,2007年一年,不少基金回报超过100%。上月,愤怒的投资者开始集体声讨银行,认为银行在销售产品时未能完整揭示风险,预期收益等宣传有误导消费者的嫌疑,更有网友据此联名上书银监会,要求监管层进一步规范银行理财市场。 记者从客户端获取的信息显示,B银行在销售“b计划”系列产品时,实际上也确有揭示风险。除了进行投资者风险偏好测试外,理财经理以及产品说明书中也都有声明产品存在“零收益”的可能。 然而,银行过分渲染预期收益的营销手段却广受诟病。A银行和B银行的两款产品都醒目地宣传其最高可实现年回报16%、15%。 对此,B银行负责新闻事务的相关人士回应称,银行方面也在反思“预期收益”等营销手段,并表示以后理财产品收益的宣传会更为谨慎。 有理财师则表示,银行强调预期收益这一营销手段,因为“预期”二字以及“非承诺收益”等表述,有效规避了法律风险,只不过,这一操作存在道德风险。 李要深认为,目前监管层对理财产品市场的监管仍然存有漏洞,比如,虽然监管层要求银行理财产品必须揭示风险,但是银行在宣传单上却可以通过字体的处理,强调最高收益,对风险揭示则弱化处理。 不少信息仍未公开 除了营销手段,投资者的指责更多指向同涨同跌的产品设计。 不少投资者在网上发帖说,产品设计匪夷所思。广州投资者叶石也表示,倘若在购买当时理解到这是带有“对赌”性质的设计,就不会选择这一产品,“产品要博得收益的概率实在太小!” 事实上,B银行与A银行的两款“零收益”产品极为相似,A银行惹出事端的产品也为结构性理财产品,用大部分本金购买固定收益的央行票据,不足3%的资金购买挂钩港股的期权,挂钩股票分别为建设银行、中国人寿、中银香港和招商银行。经过测算可以发现,一年投资期限内,只有表现最好与最糟的股票其涨跌幅度之差在16%以内,该产品才能博得收益。 B银行总行人士称,“b计划”系列产品实际上是在某国际投行处购得,其产品设计以及之后的管理都是投行在操作。不过该人士没有提供整个“b计划”系列截至目前的销售规模,也没有说明产品是在哪一家投资银行处购得。只称,目前全国面临“零收益”的客户有几千户。 有消息人士称,实际上,B银行在去年下半年对“b计划”的监控中,已经有若干个观察日计算出的收益为零。“当时内部已经在商量,产品到期若仍然没有收益该怎么办!”他提供的一个大致数据显示,“b计划”2006年底在广州地区的销售额大约4000万,其后的几期“b计划”销售趋热,5月超过8000万,7月达到1.6亿。 他称,银行赚取的正是从投行买进产品以及在国内销售,两个价格之间的价差。也就是说,在产品销售出去的时候,银行已经拿到收益。“实际上无论最终产品收益如何,银行在中间都是稳赚不赔的。”不过截至目前,两家银行都没有公布其相关产品的获利数据。 6家银行跟风买进 有银行业人士上周四透露,“零收益”风波可能还会升温。该人士称,在2006年底,除了A、B两家银行外,兴业、平安等另外四家银行同期也从某国际投资银行处购进了同类产品。 李要深表示,数家银行理财产品“零收益”尴尬就是在为一年前的错误埋单,“当初轻松拿到价差,现在却需要面临信誉风险,银行苦心经营起来的理财市场也会受到一定打击。” 实际上,2005年银监会颁布《商业银行个人理财业务管理暂行办法》和《商业银行个人理财业务风险管理指引》后,国内银行理财产品才开始起步,2006年市场开始在摸索中前行,2007年理财市场呈现爆发性增长。 而此次“零收益”产品购进时恰是2006年——当时,国内投资者注意到A股、H股价差呈现的套利机会,港股概念的产品当时颇受追捧。这一背景下,为迎合投资者,当时产品尚不能直接投资港股的国内商业银行陆续跟风,先后有6家银行从国际投行处购买了挂钩港股的结构性理财产品。 李要深说,国内银行当时可能并未能详细分析产品复杂的设计,也未能意识到这类“对赌”性质的产品存在高风险,并不适合在国内银行销售。“‘零收益’事件后,我认为中资银行应该不会再去碰这类产品。” 李要深认为,这类结构性产品风险还在于,国际投行很可能存在反向操作以对冲风险或者获取收益。以A、B两家银行上述产品为例,同涨同跌则产品获益最大化,那么投行就可能再设计一款产品为所观察股票涨跌幅度之差最大化,则获益最大。而在某一个观察日,抬高或压低某一只股票对有大额资金进出的投行而言并非难事。 实际上,鉴于结构性理财产品的高风险,许多国家对其销售都有严格限制。李要深说,国内银行最大的责任就在于,在销售这一产品时,对其投资者没有什么限制,“毕竟这一产品不应该是谁都可以购买。” “a计划” 投资期限:一年 宣传收益:最高可实现年回报16%,最低零收益 实际收益:零,10万元约有39元补偿金 “b计划” 投资期限:一年 宣传收益:最高可实现年回报15%,最低零收益 实际收益:零 相关报道:

【 新浪财经吧 】

不支持Flash

|

||||||||||||||