一、关注天气

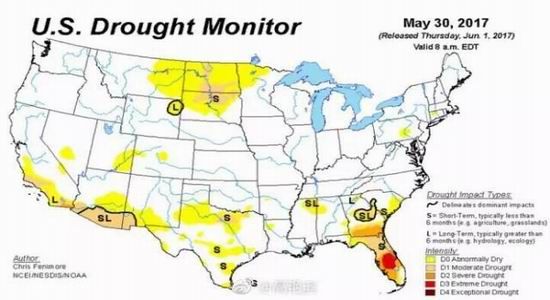

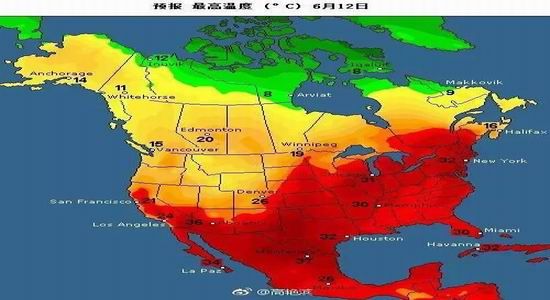

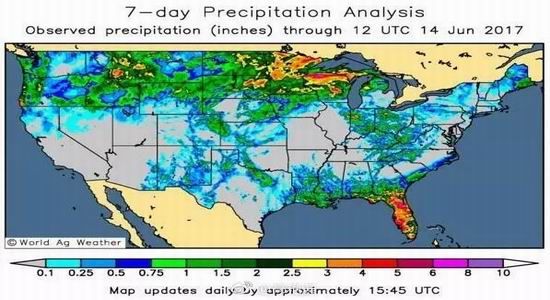

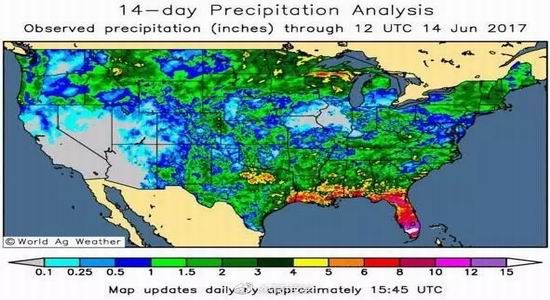

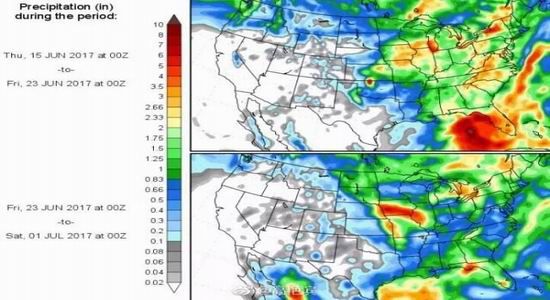

随着美豆和玉米播种进入尾声,首当其冲的天气受关注的程度自然提高。由于今年闰六月,高温较以往来的稍晚了一些,而我关心的,则是当下美国北部高温干燥状况,是否会向中西部和大平原地区移动。初期的美玉米、春麦的优良率均大幅差于去年,或许正在印证天气的问题,这也促使我相信,大豆的初期优良率也是大概率如此。作物生长优良率对于衡量单产的水平,起着至关重要的作用,因而要格外跟踪和在意。

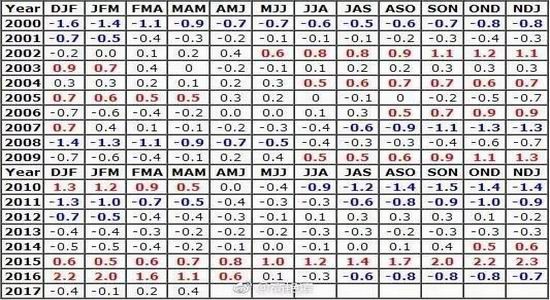

此外,NINO数值已经接近0.5,且不论强弱,厄尔尼诺回来的概率都在继续增大,灾害性天气或将在局部产生。前段时间,东北冰雹、梅州洪水、台湾暴雨等异常天气,也或许开始表明,今年的天气很难一帆风顺。

二、关注思路

今天说的不是影响市场的因素,但仍是我觉得比较重要的内容。

不同投资者的期货思想、思路都是不同的,这与性格有关、与交易方式方法有关、与资金的大小也有关。资金小一些,想的都是自己的单能赚多少钱,而大资金考虑的,则是自己的单什么时候能顺利的离场。为什么会不一样?其实不说已明,资金越大,它的出入对期货市场的绝对影响就越大。

期货做的是什么?是预期、是未来,所以应该看的远一点,多想一下未来可能存在的、潜在的、影响市场的、可能被交易的重要因素,这对指导交易才更加重要。

有货的人,表面是多头,是希望涨、担心跌的,但最终他是要出货的,他的出货可能压制未来价格,因而他自己实际成为了潜在空头;与此类似,没货的人,表面是空头,但他却是潜在的多头。这样的分析在国外很是常见,却让国内多数人不解,比如“美豆净空持仓达到高位形成潜在利多”,就是这个道理。

我们喜欢看大企业的经营状况,喜欢看大资金的交易持仓,其实应该思考的,不是他们当下的交易状况,而应该是他们未来可能进行的交易行为和影响。这种思路,对投资的交易布局、现货的基差采购、期货的套保等交易,也有一定的思考意义。

三、关注公平

坐在高铁上,听身边刚高考完的学生和家长聊天,忽的一点想法涌上心头。

春节后,老婆在家辛苦的陪着孩子,早送晚接、监督伺候,弹钢琴、练汉字、学国画、打乒乓、学算术,日程排的满满的,老婆孩子都很是辛苦。不到7岁的小家伙儿偶尔也会撇出几句:“为什么别的小朋友在楼下玩,就我得练琴写字呐?”、“天天练琴写字,玩的时间都没有啦!”老婆是个好强的人,我的心却软,看不得孩子流泪,但也会告诫他,“这是爸爸妈妈为你好”。孩子到也乖巧,虽说按耐不住玩乐的童心,但还是会按部就班的先完成每天的学习内容,养成了个好的习惯。

这几天高考,且不论高考是否会改变命运,但很显然,高考是比较公平的了,是当今社会上少有的公平了。但要是考虑到分数和填报志愿,就会跟购房、落户、入学一样让人觉得并不公平。

这几天组织大家给儿子投票,处于好胜心,也不断在叨扰、麻烦大家。好些朋友提示,可以买票、可以刷票,这看似不公平,但却是社会上常见的现象,不是吗?不然社会上怎么会有这样的不公平业务。

那么期货呢?大家会说,期货是公平的,不管你是男女老少,不管你是工薪阶层还是亿万富翁,不管你是个人还是企业,期货对待贪婪和人性,都是一样的态度。

这点不错,但这就真的是绝对公平了吗?很显然,不是。比如行情走出极端,各种限仓、提保,甚至改交割标的标准....。。这对已经获利的人显然是不公平的。

这让我想到了1311合约的菜粕。我想,如果不是当时突然提保到20%那么高,傅大师也不会赌气去交割接货,刘大师不会从暴赚到亏损,可能更不会有现在的郭大师了。至于有没有内幕,我不知道。但我清楚,涉及到现货、涉及到仓单和交割,还是要靠酒菜、靠关系的,不然很难一帆风顺。

好些人问我,期现差价这么大,为什么这不去交割、那不去交割?其实很多时候不是“不是”,而是“不能”,这细说起来可能就复杂了。这样看,期货似乎也不是完全公平的了。因而没有过硬的关系,尽量不能做近交割合约,不能有过度的贪婪和欲望,也不能对行情有过度的悲观和乐观,仅此....。。

四、关注效益

最近一直在思考一个问题,也是一个反思。从前年开始,我曾认为国内的大豆压榨厂通过购买升贴水进口大豆,又通过基差的销售方式,配合套保,可以很好的规避原料市场波动的风险了,但目前看,又出问题了。

过去两个月的时间里,很多油厂从赚钱变成了亏钱。因为现货跌了500元,期货却只跌了300元,即便百分之百套保还要亏损200元;以前的基差是100-200元,现在的基差是平水,甚至是负的,购买了基差的贸易商和饲料厂,以及销售基差的油厂,都没得到好处,都在亏损。

那么,问题来了,为什么美豆原料在跌,国内全产业链却在亏损?而去年美豆原料在涨,国内却赚钱?

我们的豆类进口依存度太高。美豆价格上涨,国内豆粕会显示跟涨,现货跟涨,基差才有抬高的希望,如此做基差形式的购销才会整体赚钱。而美豆下跌,现货压力加重,便容易出现亏本式的甩货抛售。虽然基差由于各个销售对应的合约周期而不同、会因各地区域和品质而不同,也会因各家油厂的购销压力而不同,但它运行的趋势和方向却是相近、相同的。

所以,长期去看,只有美豆原料价格上涨,产业链才是容易赚钱的。

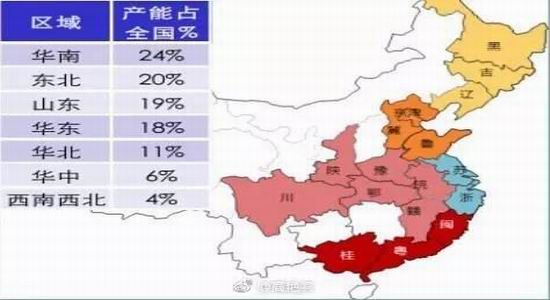

由于国内大豆压榨的产能是过剩的,更多的企业是微利润的,有时候会有人问我:“亏损就不生产不行吗?”我则会反问:“不生产也要正常发工资吧?不生产市场份额和客户会被吞噬吧?”所以,行情不会因为个别企业的亏损而不再下跌,企业也不会因为出现亏损就果断停产。

正由于大豆压榨这个过剩产能的行业是微利的,因而更多的厂商只能想方设法的效益最大化,而加上资金问题,期货就很难被真正当为避险工具去使用,因而亏损的风险也便继续存在。

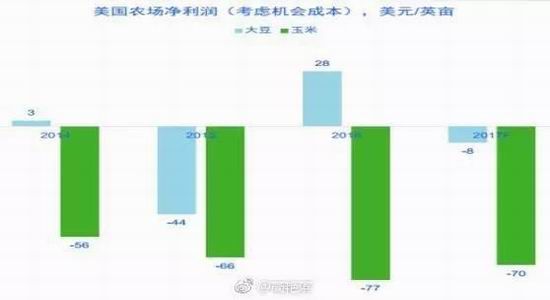

提到效益,除了厂商的生产经营效益之外,还有一个,就是种植效益。中国的老百姓是幸福而又不幸的。幸,是因为早些年有国家托底收储,现在有补贴种植和销售;不幸,是因为豆类的价格依旧由国外指引和左右,谷贱伤农也便依旧。

当然与此类似,美国和巴西、阿根廷农户也存在种植成本和效益问题,所以阿根廷可以囤货多年的大豆不卖,巴西和美国可以减少预售待涨,甚至出现要求提高待遇和生活水平的罢工。

当然,效益是一种综合博弈的结果,只是市场的一个组成部分,并且效益对市场的影响传导是非常缓慢的。但要清楚,效益的异常高低,达到一定程度,便会潜移默化的开始改变市场的供需格局,直至达到新的价格、供需、效益的平衡。

五、关注细微

俗话说得好,细微之处见真章。要说供需决定价格,不假,这是亘古不变的真理。但是,供需的故事一茬接着一茬,终究也是要有个开头,有个结局的不是嘛?那这个开头和结局,怎么寻找呢?我想,这就只能是看细微之处了吧。

结局的评判比较简单,若新的供需数据不再变动,通常就是价格也逐渐减少了波动,进入了一个窄幅的区间,此时便是在供需结构下达成了新的平衡体系。

而开头呢?开头则只能看细微之处,通常会被认为是事件引发。比如去年的供给侧改革、阿根廷洪灾、长江洪灾……很多人说,这都是写意外的东西,都是不可预测的,但我觉得,意外是意外,但在这之前市场肯定会有细致的反映,没有不透风的墙,所以市场才有了技术派和基本面派的差异。

今年国内玉米和大豆迎着拍卖和增产预期而走高,很多人看不懂,但其实从细微处也可以察觉,甚至预测。这建立在良好的敏感性,庞大的渠道关系、优良的沟通能力之上。

针对玉米和大豆,市场上普遍看到的是玉米播种面积减少了,大豆播种面积增加了,玉米拍卖量很庞大……等等信息。但其实还忽略了其他几个同样重要的问题,比如:玉米是否会有新的补贴刺激消费?进口豆的食品替代管控的如何?国产豆的单产水平会如何?等等……

今年一号文件明确了,去过剩库存、保农户收益,实际便是以不压低市场价格为目的的去库存。基于此,一些其他的玉米消费补贴政策迟早是会得到核准的。这样,一些未被发现的消费和潜在消费,比如燃料酒精、玉米木糖醇、可降解薄膜等,体量继续扩大,便会等同于形成了新增消费。

进口豆的食品替代在国内是不允许的,尤其禁止流入种植领域。近期也出现了举报和调查事件,继而港口分销管控变严,或许这可以很好的管控200万吨大豆的走私活动和200-300万吨的食用替代。当然,这已不是新内容,自去年6月开始,港口地区对于进口大豆流向的管控,便已经较为严格。那么如此,食用的替代端减少了,消费端会如何?

其实也不难跟踪,比如海天酱油去年产量是147.37万吨,调味豆瓣酱是21.58万吨。按照他宣传的古酿方法,1斤大豆最多出2斤酱油,那么海天味业至少需要采购国产大豆100万吨。而依照其在全国的份额粗略核算,单单在酱油和酱料领域,国产大豆的消费便已超过500万吨。正因数字如此庞大,过去海天才会受到“大豆采购有问题”的行业质疑。且不论如何,当下各企业的加工生产能力仍在快速提升,因而大豆的食用消费必然有增无减。

至于今年国产大豆的单产如何?目前评判还为时过早,但也可从细微处得到考量。

由于今年闰六月,各地升温慢,东北地区大豆播种略延后,且在6月初出苗需降雨时期,未出现理想降水。当下植株生长高度普遍低于正常年份,且根系脆弱。目前距离成熟收割仅90多天,东北气温依旧偏低。加之,部分之前耕种玉米的土壤含磷低,而大豆生长需以磷增氮,此外,部分长残效农药的使用,是否会影响大豆单产,仍不得而知。因而以前一直有“种植三年德美亚,再种大豆会减产”的传闻,农户当下自己也无法去证伪。据此,若后续一两周出现东北干旱等类似新闻,我也不会觉得奇怪。

过去,很少如此细致的聊一些东西,都是聊大框。毕竟鄙人本身非天气和植物生长方面的专业人士,也没像老爸那样辛苦的种了几十年的地。因而所描述之处,如有不对,还请专家们见谅。

我不否认,不论是什么样的供需环境、进口环境,我骨子里都是希望国内农户受益的,是希望粮食价格上涨的。这或许是由于我还年轻,不经世事,单有一颗不羁的心的缘故吧!

六、关注调研

这些天接连写些乱七八糟的东西,这些长的东西,应该以后少些了。其实这几天我自己也不知道在写什么。期货里的故事太多,有意思的东西太多,以后有时间可以再细聊。

我在想,目前该胡诌点什么,我想还是回归到期货的本质吧,就聊聊期现货的结合,调研的部分,毕竟农作物该收的收、该种的种了,调研会越来越多。

期货是现货,是远期的现货,所以现货的状况,尤其现货的未来的可能状况,才是期货行情演变的根本。调研可以很好的解决这个问题,但大多数的人调研却是在看眼下,而没有预期。所以,带着问题去调研才是对的。

调研,其实是信息和数据的搜集、是关系人脉的联络,但要想建立稳固的人脉关系,一定要自己自身掌握一些真本事和分析的能力,有信息的互换,人家才爱跟你沟通。并且,要外向一些,不表达永远不会有人在意你。就跟我一样,我偏内向。在同一个饭桌上,与某位大佬吃了3次饭,但他还不记得我的名字,甚至认为“高艳滨”是个女士,所以我也只能是“呵呵”了。

做研究的最初始工作就是数据整理,因而好多研究其实是统计研究、是对比的研究。这是好事,但随着产业的变化,统计研究和对比在个别时候是容易出现错误的。比如这几年融资去除之后的豆棕差价,随着产业的变化,原来三大油脂也是可以同价的。并且调研进行的数据统计,要用来预测未来,调研当中得知的现货贸易、供需状态,也要延伸到对未来的判断才行。比如,压榨厂亏损了,那么他们后续销售计划怎样的做?进口节奏怎样变?油厂对于看差的行情怎么应对?等等……

研究做久了的人,骨子里都有一些傲气、傲骨,性子里也都会多带了那么一点点的倔强。调研、沟通的时候,实际是汲取各方营养的时候,听听大家的声音、看看大家的角度,且无需在碰撞中强行让他人接受自己的声音和理念,当然如果能被你成功洗脑,说明你的水平高;倘若你被成功洗脑,说明可能你确实学到了新的东西,但也可能是你自己研究分析的能力太浅薄。

以上浅薄观点,供各位谈笑。当然我不是老师,我还年轻,我也在继续磨练成长,期货是个永远学不完的东西,大家一起进步吧,仅此,共勉。希望大家做的单子都赚钱,赚钱的单子都做到。

高艳滨

新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。