东方汇金:短期供应存缺口玉米近多远空操作

一、基本面分析

拍卖节奏影响供应效果,利于现货价格走强

众所周知,今年国家对于玉米的扶持力度超越以往。这种力度不仅体现在收储价格在去年的基础上继续抬升120元/吨,同时允许中储粮和社会主体参与临储收购;而且在玉米品质标准中的霉变标准提高到5%。另外,再次启动了北粮南运的运输补贴140元/吨。在一系列的政策影响下,临储总计收购超过6900万吨,使得市场供给严重不足,二季度以来的现货价格稳步上行。

在供给市场卖方独大的环境下,政策拍卖的有效供给作用减弱。截至目前,政策性拍卖已经有序执行,但限于地区价格不利于贸易物流运营,且拍卖粮运至北方港口缺乏利润,甚至在与运费补贴粮竞争时会出现亏损的情况。因此,随着拍卖的进行,整体成交率有下降趋势,参与主体的热情有所减弱。在市场缺粮的大环境下,有利的价格与有效的数量难以兼得,无论是拍卖价格的提高还是拍卖数量的减少,都无疑在减弱拍卖粮的市场供给作用,因此,现货价格的阶段性走强是合理的。

另外,从南北港口的现货库存来看,由于运输补贴的存在,南北港口价差尚未拉开,一旦运输补贴的存续时间结束,那么,南方港口现货价格理性回归变成必然,而扭曲的两大产区价格也必将在销区得到合理的修复。

养殖周期底部显现,利润水平提高刺激消费积极性

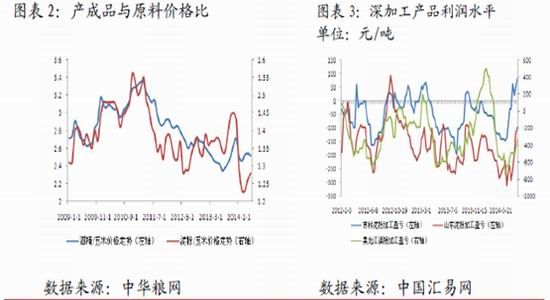

从下游消费情况来看,对于原料玉米的消费情况逐步回暖。从深加工角度来看,由于玉米淀粉的市场价格抬升,推动了深加工玉米的开工率。

近期,国内深加工企业挂牌价格稳中有升,华北较为明显。国内玉米淀粉行业开工率50%,酒精行业开工率42%。以玉米挂牌价计算,山东玉米淀粉加工亏损缩小至100元/吨,吉林淀粉加工盈利80元/吨,黑龙江玉米酒精加工亏损至340元/吨。深加工产品尤以淀粉、DDGS等为例的价格上扬,带动了深加工利润水平的好转,同时刺激了玉米深加工的消费。

从饲用消费角度来看,生猪亏损周期的底部已经基本确认,无论从价格水平还是存栏下降比例来看,均已验证周期底部。根据对生猪存栏数据的长期追踪与研究,有两条标准可以作为验证生猪周期底部的准则:①猪粮比价跌破5:1或者价格跌破12元/公斤或者养殖利润深度亏损(超过200元/头)长达3个月,这一条标准确定了时间与价格的共同性;②母猪存栏底部距前高存栏下降8%左右,此数据为先行指标,提前预示约2个月。上述2条标准必须同时达到方可确认猪周期底部。因此,在2012年、2013年,虽然价格也经历了长时间低谷,但仍不可认为是猪周期的底部。而在今年则满足上述条件。猪粮比价自2014年2月14日当周直至5月2日当周均在5:1之下,满足第一条标准。4月能繁母猪存栏4686万头,距离前高2012年10月存栏5078万头下降了7.71%,满足第二条标准。因此,2014年5月基本可以确认为本次周期底部。

在一系列政策的扶持之下,截至2014年6月6日,全国22省市猪粮比价为5.34:1,该比例曾在4月25日触及4.46:1。由于政策的介入,需求水平进一步下行的风险降低。维持现有的存栏水平,即对当前的玉米需求起到了维持稳定的作用。

新季玉米种植面积续增,近强远弱格局日趋强化

根据5月中旬的春播产区调研来看,东北产区今年玉米继续呈现扩种趋势,大豆播种面积大量减少。中西部的主产区普遍提前墒情良好,如不发生大面积的极端天气,新季玉米丰收增产的可能性进一步提高。

从期现结构来看,由于目前市场玉米现货存在阶段性缺口,限于拍卖的节奏与数量,贸易商难以组织大量现货进行9月交割,那么,旧作以及新季的玉米产量将全部集中在1月合约,甚至5月合约。因此,远月合约的压力将十分巨大,甚至稀释新季玉米的收储价格的支撑作用。

二、风险提示及策略展望

从基本面来看,大的供需格局奠定了玉米的弱势基调,而从现货整体购销的节奏来看,存在阶段性的粮源紧俏的可能。

由于政策的强力介入,玉米期价的全年波动率有所加大,但这种加大趋势将在下半年明显收窄。加速下行的时间极有可能集中在新季玉米上市前一个月左右。由于拍卖价格及运输补贴的政策作用,贸易利润空间狭窄,贸易活动受到限制,因此,中间库存减少,价格将表现为急速涨跌。另外,托市强心针透支远月合约的支撑,从期现角度看,远月合约积弱难返。

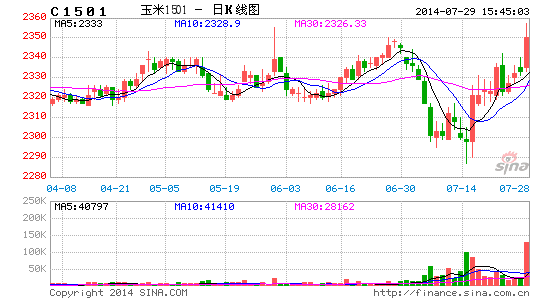

根据上述基本情况,操作建议是多近空远。从策略的整体效果预期,做空1月合约的价值最佳,建议入场参考区间为2320-2340,第一盈利目标为2220-2240,风险因素在于可能提前公布收储价格的短时刺激,以及新季玉米出现大范围极端恶劣天气影响产量。

对于9月合约,我们建议波段做多,入场区间考虑2365-2385,第一盈利目标为2400-2410。不排除阶段性拉高突破2412的可能,但高位停留可能较为短暂,注意调控风险。

稳健型投资者亦可考虑将近远月结合进行跨月套利。买近卖远价差在30入场的套利单仍可继续持有,可以在目前价差60左右继续加仓,目标价差100。

东方汇金期货 王雪

新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。